Черные квадраты, красные коммуны. Как менялась русская авангардистская утопия

Первый авангард был о «больших идеях» и светлом коллективном будущем. А второй авангард — о чем? О выживании личности, поиске смысла в абсурде, о сопротивлении через иронию или молчание?

Ольга Горнунг, искусствовед, куратор, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств: Так называемый первый авангард был разным. И не все его деятели думали о больших идеях и светлом коллективном будущем. Между неопримитивизмом Михаила Ларионова и конструктивизмом, производственным искусством — большая разница. До 1917 был один авангард, после революции и до 1932 года — другой. Не получится сказать, что такое русский авангард 1910-1920-х. Тут всё важно, все исторические и культурные процессы. Это было обновление языка искусства в художественной культуре всех стран, но, по меткому выражению одного французского искусствоведа, «русское искусство поднялось в воздух на своих собственных крыльях и преподало урок искусствам целого столетия и даже более того».

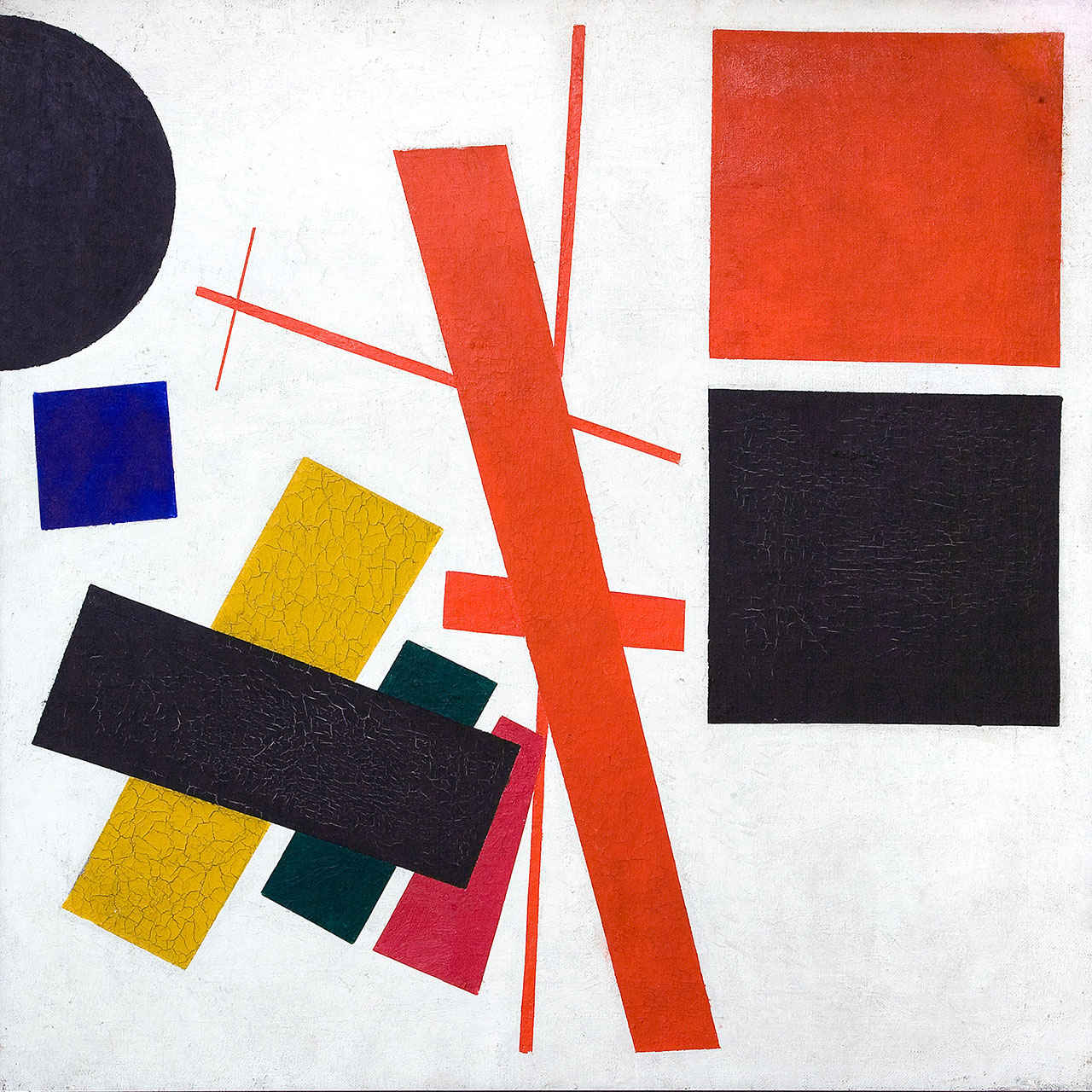

Понятие «второго авангарда» немного условно. Это совершенно иное явление, и культурные корни у него другие, постмодернистские. Художники-нонконформисты, живущие в СССР (не хочется называть их советскими художниками), тоже бунтовали, сопротивлялись, как художники авангарда. Одни из них сопротивлялись навязанным принципам соцреализма, другие — идеологическим и художественным установкам. Но культурная почва была совершенно другой, они брали выработанные художниками авангарда — Малевичем, Кандинским, Татлиным — художественные принципы, готовые схемы, элементы художественных систем как единицы для создания своих произведений. Одни играли с элементами художественных систем авангарда, другие серьезно работали с ними.

Галина Шубина, искусствовед, куратор: «Второй авангард» родился в условиях, когда «великий эксперимент» по созданию общества всеобщего равенства и справедливости обернулся своей противоположностью: догматической системой с жесткими идеологическими ограничениями. Художники, чье формирование пришлось на 1950-е, жили с устойчивым ощущением, что существование этой системы — данность, с которой придется сосуществовать неопределенно долго. В этой ситуации искусство стало формой духовного самосохранения — или, как точно сформулировал художник Семен Файбисович, способом «выяснять отношения с жизнью без специальной идеологической нагрузки, просто — где я? кто я? что вокруг меня?»

Как трансформировалась русская авангардистская утопия с 1920-х по 1950-е? Что в ней навсегда было утрачено, а что сохранено и приобретено?

Я не согласна с определением «русская авангардистская утопия». Да, утопией были манифесты теоретиков послереволюционного авангарда, таких как Осип Брик, Сергей Третьяков или Борис Арватов. Были утопичны лозунги и идеи молодых коммунистов-конструктивистов после революции и разрушения прежней России. Но авангард не исчерпывается революцией. Авангард Ларионова, Гончаровой, Машкова, Малевича, Кандинского — не утопия, а осуществленная реальность.

А по поводу послереволюционного авангарда — в нем была утрачена коммунистическая идеология. Но остались художественные принципы, которые реализовались и продолжают реализовываться — в дизайне, архитектуре, кино, театре…

Первый авангард был бунтом против старого мира и традиционной эстетики. Бунтовал ли против чего-нибудь второй авангард? И как это вообще было возможно после «Черного квадрата», например?

Безусловно, бунтовал, но его мишень радикально сместилась. Начиная с 1930-х «традиционная эстетика» (она же — реалистический метод) приобрела статус единственно допустимого официального канона. В этих условиях отказ от него стал основной формой борьбы за свободное искусство. Само существование неофициального искусства, пусть и лишенное выхода к широкой аудитории, было актом сопротивления безальтернативной художественной системе.

Художники в 1910-1920-х пытались формировать «нового человека» — рационального, свободного, коллективного преобразователя мира. Когда второй авангард вступил на сцену, «новый человек» уже был создан — но совсем не таким, каким его представляли футуристы и конструктивисты. Каким был этот «советский человек» для художников 1950-1980-х? И какими они хотели видеть людей будущего?

Вряд ли его можно обозначить как «советского человека» в том смысле, в котором это понятие использовала официальная риторика, но в любом случае неофициальное искусство отличалось внутренним многообразием, как и образ человека, создаваемый художниками. С одной стороны, для таких художников, как лидер кинетистов Лев Нусберг, человек будущего оставался проектом, созвучным раннеавангардным утопиям. В его «Манифесте русских кинетов» 1966 года сквозит вера во всемогущество нового коллективного человека «космической эры» («Ребенок сегодня — уже космическое поколение. Звезды стали ближе. Так пусть же искусство сблизит людей дыханием звезд!.. Выучим новый язык душ!»). Однако гораздо более распространенной стала критическая и трагическая оптика. Сразу вспоминаются «Вшкафусидящий Примаков», «Вокноглядящий Архипов», «Полетевший Комаров» — «Десять персонажей» Ильи Кабакова начала 1970-х, своего рода продолжение темы «маленького человека». Герои Кабакова захвачены навязчивой идеей, которая обрекает их на абсолютное одиночество, но при этом парадоксальным образом оберегает их внутренний мир от тотального контроля.

Говоря о коммунистах-конструктивистах, об идеалистах авангарда, нам очень трудно представить разочарование, горечь и боль, которую они испытывали, особенно самые рьяные — такие, как Александр Родченко. Интересный вопрос, каким был «советский человек» для художников «другого искусства». Думаю, об этом всё сказал в своих работах Илья Кабаков. Мне кажется, о «людях будущего» эти художники уже не думали. Другая эпоха.

В конце 1950-х советским художникам одновременно с первым русским авангардом начал открываться и западный абстракционизм — и, очевидно, без мощного влияния никак не обошлось. Почему неофициальное искусство того времени на таком фоне — это не что-то вторичное?

Действительно, многих художников периода оттепели произведения современных западных абстракционистов, показанные на международных выставках в Москве на рубеже 1950-60-х, ошеломили. Но уникальность этого периода состоит в том, что одновременно перед молодыми художниками открылись и другие, ничуть не менее значительные языковые системы — наследие русского авангарда и искусство европейского модернизма. В 1953 году в Музее имени Пушкина открылась постоянная экспозиция с произведениями французских импрессионистов и постимпрессионистов, а три года спустя там же состоялась первая в СССР выставка Пабло Пикассо... Ни одна из открывшихся систем не была воспринята как догма, но каждая стала важной отправной точкой для выстраивания собственного вектора в сторону от соцреалистического метода. Показательно, что художники, например, попавшие под обаяние абстрактного экспрессионизма или ташизма, редко последовательно развивали эти направления.

Малевич, Кандинский и Розанова — это мировые иконы, а многие гении второго авангарда — например, Белютин, Гробман и Кропивницкий — до сих пор остаются известны лишь узкому кругу ценителей. Если бы не железный занавес, мог бы второй авангард стать таким же глобальным явлением, как и первый? Или его уникальность неразрывно связана с изоляцией?

Ваш вопрос затрагивает саму природу этого искусства. Его уникальность, его «нерв» действительно неразрывно связаны с условиями его возникновения — изоляционистской политикой. Железный занавес был лишь следствием и инструментом этой системы. Поэтому едва ли мы получим однозначный ответ о потенциальном мировом масштабе «второго авангарда»: при другой политической системе перед нами было бы совершенно иное искусство.

Но давайте перенесем фокус с гипотетического «что если» на совершившуюся историю неофициального искусства. Важно признать, что этот уникальный контекст стал катализатором невероятной интеллектуальной концентрации. И лучшее доказательство ее плодотворности — судьба мастеров, которые не только состоялись после отъезда (Эрик Булатов или Илья Кабаков, например), но и преодолели искушение бесконечно эксплуатировать экзотический советский контекст. Они доказали, что в среде нонконформистов сформировались фигуры мирового уровня.

Проблема же его системного признания на Западе — иная: Малевич и Кандинский были вписаны в канон десятилетиями музейной работы, а их последователям, особенно оставшимся в СССР, для этого не хватило времени и институциональной поддержки. Их работы по-прежнему представлены в лишь в немногих мировых музейных коллекциях.

Мы сегодня часто говорим о первом русском авангарде как о чем-то монументальном и завершенном. Да и о втором тоже. Авангард действительно закончился, и нам остается только бесконечно переосмысливать его наследие?

К счастью, история искусства — это не просто череда революционных всплесков, а процесс непрерывной трансформации. Искусство меняется вместе с окружающим миром, откликаясь на его изменения и новый образ мысли, и ХХ век не исключение. С завершением периода «второго авангарда» и советской эпохи в истории российского искусства сформировались новые траектории, невозможные в иную эпоху (достаточно вспомнить, например, акционизм 1990-х или живопись Виноградова и Дубосарского). Этот процесс продолжается и сегодня.

Походишь в Москве по выставкам — и кажется, что сейчас интерес к советскому неофициальному искусству достиг пика. Почему оно вдруг стало модным? Это именно мода — или глубокий запрос публики и арт-среды?

Даже при заметно возросшем интересе к неофициальному искусству вернее назвать этот процесс лишь началом его фундаментального освоения. У него уже сложилась солидная исследовательская база, оно музеефицировано, но остается важная проблема — системное отсутствие в музейном поле. До сих пор в России нет постоянной музейной экспозиции, где искусство 1950–2000-х было бы представлено не как локальный феномен на окраине официальной культуры, а как целостное и самостоятельное явление.

Соответственно, без музейной репрезентации становится понятен и слабый отклик широкой аудитории. Отсутствие навыка «чтения» искусства XX века во всем его многообразии закономерно не формирует интереса, сравнимого, например, с интересом к передвижникам или русским пейзажистам XIX века, произведения которых знакомы с детства благодаря репродукциям в школьных учебниках. В общественном сознании сложилось устойчивое представление, что именно русский реализм XIX столетия является синонимом «настоящего» искусства.

В этой парадигме произведения неофициального искусства, требующие для своего понимания проникновения в исторический и интеллектуальный контекст, воспринимаются как сложные, «чуждые» коды. Необходимость приложить усилие для их дешифровки отдаляет момент осмысленного диалога, а сами их создатели лишаются шанса стать по-настоящему народными, мифологизированными фигурами.

Беседовал Алексей Черников