Анатолий Зверев: вечная любовь

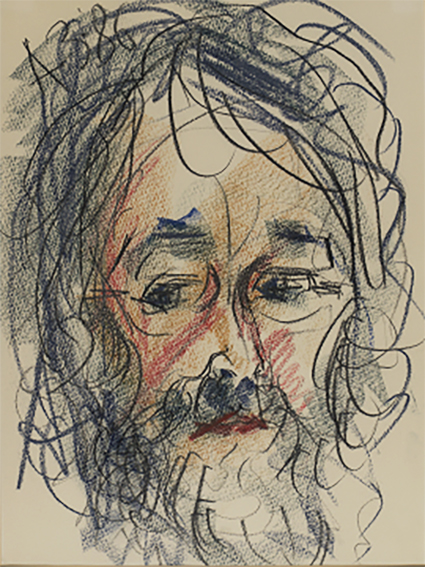

Это последнее, что он нарисовал в своей жизни. Автопортрет. Опять автопортрет! Сколько их у него? Сто? Двести? Тысяча? Кажется, никто не подсчитывал. Наверное, это и невозможно. Думаю, что их существует не меньше, чем было взглядов, брошенных Анатолием Зверевым на себя в зеркало. Иногда это были случайные «взгляды». На бегу, на ходу, на оберточной бумаге. Иногда пристальные и долгие, как во время сеансов позирования. Нарциссизм — профессиональная болезнь всех больших художников. Они любят себя рассматривать, любят отмечать возрастные перемены и временные зарубки на своем лице. В этом даже не столько самолюбование, сколько любопытство. Внутрь, конечно, не заглянуть, но тайну приоткрыть надо. А иначе и день прожит зря.

Думаю, что ближайший аналог зверевских автопортретов — это, конечно, Рембрандт с его манией фиксировать все свои новые морщины и состояния души, или Люсьен Фрейд, не перестававший упорно документировать свой облик на протяжении всей жизни, от мальчика до старика. Кстати, когда Фрейда спросили, доволен ли он собой как моделью для автопортретов, его ответ поставил всех в тупик: «Нет, когда смотрю на себя, мне не нравится то, что я вижу, и именно тогда начинаются проблемы».

Были ли эти проблемы у Анатолия Зверева, не знаю. Мне кажется, нет. Жил как дышал. Рисовал как жил. Никаких дареных мастерских от Союза художников, никаких наград и грантов. Одна нищая пенсия по инвалидности. Одна матросская тельняшка и в пир и в мир, одно пальто на любые морозы, все тот же богемный залихватский берет или старая кроличья шапка, с которой у него были отношения, как с любимой женщиной: она то уходила от него, то возвращалась.

На новой выставке «Я люблю Зверева» в музее AZ его автопортретов много. В самых разных техниках, в самых разных стилях. Такое чувство, что он торопился испробовать все вначале на себе, а потом уже усаживал перед собой модели с любимой присказкой: «Садись, детуля, я тебя увековечу».

Специально для выставки режиссер-документалист Елена Лобачевская сняла фильм, где коллекционеры разных возрастов и с разным стажем отвечают на вопрос: почему я люблю Зверева? Как часто в таких случаях бывает, говорят не столько про Зверева, сколько про самих себя. Как он вошел в их судьбу, как по-хозяйски там обосновался, задвинув всех, кто был до и будет после, как стал для них главным переживанием, а для других — главной инвестицией на всю жизнь.

Больше всего мне понравились мемуары самой Лены. Для нее он был Толечка, друг ее отца — кинорежиссера Тэда Вульфовича и мамы Полины Лобачевской, известного педагога ВГИКа, теперь арт-куратора музея АZ.

В детстве Лена любила вместе с Толечкой раскладывать его новые работы у них на дачной террасе и с умным видом переходить от одной к другой, играя в оценочную комиссию.

— Сколько стоит этот портрет? — строго спрашивала Лена.

— Этот — три с половиной миллиона рублей, — убежденно говорил Зверев.

— А этот?

— Триста рублей.

— А пейзаж?

— Фигня полная, но если кто-то захочет купить, отдай за триста.

— А вот эта картина?

— Она бесценна.

На выставке «Я люблю Зверева» почти все работы бесценны. По словам Полины Лобачевской, автора и куратора проекта, из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева были выбраны пять собраний, наиболее, на ее взгляд, интересных и значимых — это коллекции Давида Гольферта, Марка Курцера, Сергея Александрова, Игоря Маркина и Наталии Опалевой.

— Коллекционирование — это всегда выбор, в котором человек руководствуется своим вкусом, знанием, интуицией, — считает Полина Лобачевская, — но это и строгий отбор, особенно когда имеешь дело с таким плодовитым художником, как Анатолий Зверев. Но каким радостным и приятным было это занятие. Ведь мы в диалоге с директором музея AZ Наталией Опалевой и главным хранителем Натальей Волковой снимали сливки с первоклассных коллекций.

В результате на всех трех этажах музея нам заново открывается Зверев-график и Зверев-портретист, его пейзажная живопись и ранние супрематические композиции. Благодаря безупречному дизайну художника-постановщика Геннадия Синева и точно выставленному свету Зверев получается очень разный — дикий, утонченный, неистовый, красочный, черно-белый. Но в жизни Зверев предпочитал косить под юродивого. И чего тут было больше — игры, позы или попытки выстроить свою «линию защиты» — непонятно.

Юродство как самая надежная маска, как возможность максимально дистанцироваться от социума (что с блаженного взять?). Как сознательный способ избегать любых контактов с советской властью, норовившей своей железной хваткой вцепиться в горло любого мало-мальски примечательного таланта.

А Зверев уходил, ускользал, исчезал, не давался никому в руки. Бездомный, он всю жизнь находился между небом и землей, на каких-то чужих дачах или в холодном тамбуре электрички, увозившей его подальше от Москвы и столичных искушений. Искры от папиросы летят в ночное небо, заснеженные пейзажи за окном проплывают, поллитровка за пазухой греет… Свобода!

В истории русской культуры второй половины ХХ века было трое великих юродивых — Анатолий Зверев, Венечка Ерофеев, автор бессмертного романа «Москва — Петушки», и Мария Вениаминовна Юдина, выдающаяся пианистка, катакомбная христианка и праведница. Любой ее выход на сцену Московской консерватории был надменным отрицанием того душного, концертного, фрачного официоза, который царил в советской культуре. А уж когда она начинала говорить… Мария Вениаминовна любила перед исполнением какой-нибудь сонаты Моцарта или фуги Баха обрушить на изумленных слушателей огненный монолог, больше похожий на проповедь с церковного амвона. Именно так она воспринимала миссию музыканта, художника.

«Советская интеллигенция любила искусство больше Бога», — скажет Лена Лобачевская, процитировав Андрея Синявского. Но эти трое — и Зверев, и Ерофеев, и Юдина — напрямую общались с небесами. Бог для них не был туманной абстракцией. Его присутствие они ежечасно ощущали в своей жизни и творчестве. А мы? Что мы! Благоговейно им внимали, читали, портя себе зрение на слепых самиздатовских экземплярах. А кто-то, у кого водились хоть какие-то деньги, покупал картины Зверева и других отверженных художников, понимая, что таким образом приобщается к чему-то великому и вечному.

На выставке «Я люблю Зверева» представлены работы из собрания российского врача, профессора и академика Марка Курцера. По его признанию, свою коллекцию он начал создавать, отчасти повинуясь давней традиции: все известные и успешные врачи в советское время покупали живопись и ходили в Консерваторию. Это было noblesse oblige («положение обязывает») для определенного круга.

Впрочем, случались и разочарования. Об одном из них поведал в фильме создатель первого в России частного музея, коллекционер Игорь Маркин. Дело прошлое, но его первый «Зверев» оказался фальшаком. Судиться с владельцами Маркин не стал, но и желание коллекционировать зверевские работы надолго отпало. Зато спустя годы он будет по-царски вознагражден, когда станет обладателем потрясающего цикла из 200 иллюстраций Зверева к повестям и пьесам Гоголя.

Часть из них представлена сейчас на выставке в «AZ». В этих черно-белых листах и сегодня поражают неистовые и точные штрихи тушью, словно питерский дождь, без устали барабанящий по стеклу. Легкий, беглый, стремительный рисунок дает странное ощущение предвечерних осенних сумерек и бесконечного движения. По аналогии с известным голливудским фильмом гоголевский цикл можно было бы назвать «Танцем под дождем». А ведь тогда автору было чуть больше двадцати лет.

И, наверное, неслучайно, что вдохновил Зверева на эти рисунки человек, знавший про танец все или почти все, — бывший артист Камерного театра, а тогда профессор ВГИКа, создатель Экспериментального театра пантомимы «Эктемим» Александр Александрович Румнев. Его портрет в кашне, бабочке и с чем-то вроде голубой розы в руках (из коллекции Андрея Тимохина) — одно из главных украшений выставки.

Вся любовь Зверева к поколению людей, успевших застать Серебряный век и сумевших, несмотря ни на что, выжить, сохранив свою благородную осанку, прямую спину и стиль, — все это есть в портрете Румнева, написанном с той щедростью, с которой хлебосольные хозяева обычно мажут масло на бутерброды для самых дорогих гостей. Хочется ощупывать эту живопись, трогать, пробовать на вкус. Думаю, что сам Зверев не возражал, если бы кто-нибудь решился погладить его полотна и даже лизнуть. Его живопись предельно вещественна и чувственна. И это тоже одна из причин, почему мы любим Зверева.

Сам же он любил только одну женщину, которая была его старше на тридцать девять лет, — Ксению Михайловну Асееву, одну из пяти богемных сестер Синяковых, легендарных «муз русского футуризма». Известно, что за старшей сестрой, красавицей Зинаидой, ухаживал Владимир Маяковский. Надежда пережила в свое время изнурительный роман с Борисом Пастернаком. В Марию был влюблен Давид Бурлюк. Велимир Хлебников приударял за всеми, но, кажется, без особого успеха. Младшая Вера стала женой писателя Семена Гехта, а Ксения, которая сама себя переименовала в Оксану, вышла замуж за Николая Асеева.

К моменту сближения с Анатолием Зверевым она была респектабельной вдовой пусть и подзабытого, но вполне уважаемого советского поэта, с большой, запущенной квартирой в престижном писательском доме в проезде МХАТа, где жила с сестрами, с собственной дачей на Николиной Горе. По меркам круга, которому принадлежала Асеева, Зверев был опасный бомж, пьяница и забулдыга, норовивший внести хаос и безумие в ее жизнь.

Он скандалил, матерился, поджигал входную дверь, когда она его, пьяного, не пускала в дом. В порыве ревности вышвыривал из окна тома собраний сочинений Асеева, мог в гневе даже поднять руку на эпохальную старушку. Под конец, говорят, Ксения стала даже побаиваться принимать его дома. Совала ему через цепочку трешку, или как говорили, «трюльник», а когда жила у себя на даче, то Полина Ивановна Лобачевская сама ходила к ней ходатайствовать об очередном визите Зверева, а то и приводила его за руку. На самом деле оба безумно скучали друг по другу. Ведь это была любовь! Любовь вне возраста и вне социума. «У нее душа молодая!» — восклицал Зверев, когда слышал ироничные замечания, что у него на портретах Асеева выглядит слишком уж юной и чересчур красивой. Он дарил ей молодость, он продлевал ей жизнь. Он варил для нее свой невероятный борщ. И рисовал, рисовал, рисовал с восторгом и абсолютным обожанием, на которое способны далеко не все даже двадцатилетние.

А она? Она, как истинная женщина, талантливо поддерживала иллюзию его принадлежности к сообществу тех великих, о ком он мог читать только в книгах или чьи полотна видел в музейных запасниках и частных коллекциях. Авангардистов первого призыва не особо жаловали в СССР и выставляли лишь по особым случаям. Через одно рукопожатие, а точнее, одно объятие, Асеева связывала своего «Анатоля» с эпохой, которая ему бы подошла гораздо больше, чем скользкие, оттепельные 60-е и сумеречные, конформистские 70-е. Зверев чувствовал, что он и сам оттуда, с той планеты революционного хаоса, полета и свободы, которую ему не суждено было обрести в советской застойной и регламентированной повседневности. Потому, наверное, так и рвался, так неистово колотил в дверь к Асеевой, что там, как ему казалось, жила его любимая и слышался запах другой жизни.

А когда в очередной раз ее сердитые сестры не пускали его, он ложился на расстеленные газетки и просто спал у них под дверью, завернувшись с головой в свое пальто («одно крыло на себя, другое под себя»).

Когда Асеева умрет, он не сможет, не захочет без нее жить. Роковой инсульт случится в квартире в Свиблово, которое он сам называл не иначе, как «Гиблово».

Осталось стихотворение, посвященное Асеевой, где он молит его оттуда забрать.

Здравствуй, солнышко, мой свет,

Голубая с тенью,

У любви один ответ, —

Здравствуй, Ксения.

Здравствуй, розочка и цвет,

Незабудка милая,

Мой всегда тебе совет

Взять меня из Свиблова.

Она исполнит его просьбу. Года не пройдет, как Зверев последует за своей возлюбленной. В свое время в музее AZ была выставка «Красавицы столетий», где ее портретами был завешен целый этаж. На выставке «Я люблю Зверева» представлен только один портрет. Называется «Купальщица» (из собрания Сергея Александрова). Женская фигура в черном, закрытом купальнике и в шапочке на фоне синей глади и желтого прибрежного песка.

Лето 1970 года. Самое начало их романа. У них еще много времени впереди — целых пятнадцать лет и… вечность.