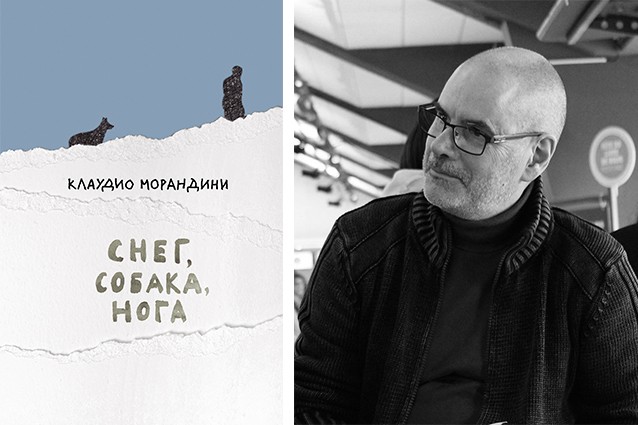

Отшельник по собственной воле. Клаудио Морандини: «Снег, собака, нога»

Адельмо Фарандола познал преимущества одиночества в юности, когда долго скрывался среди лесов, отвесных скал и рудников, воспоминания об этом у него сохранились смутные и нечеткие. Это происходило в годы войны, когда горные долины оказались захвачены людьми в шинелях, чью речь разобрать было невозможно, они выстраивали в ряд всех, кто под руку попадется, и расстреливали не церемонясь. Адельмо Фарандола скрылся в горах, как многие, но они, предчувствуя опасность, объединились в отряды, а он сразу отделился, остался один среди опустевших пастбищ и старых шахт, скрытых сетями корней; не ел по многу дней, изредка находя какую-нибудь ягоду или знакомую траву. Ему казалось, что скрываться придется всего пару дней, и это возбуждало, как опасная детская игра.

Он слышал и днем, и ночью эхо очередей и знал, что каждая очередь — это смерть кого-то из тех, кто прячется, как он, кого отловили за какой-нибудь стеной, на лугу, в колодце. Ему сказали, что люди в шинелях — народ методичный и педантичный, что они способны покорять горы, со своими биноклями, картами и громкими радиопередатчиками. Временами он слышал карканье этих передатчиков и так понимал, что люди в серых шинелях близко, совсем близко, и не дышал, пытаясь удержать биение сердца, чтобы его не услышали.

Перебираясь из одного убежища в другое, он оказался в заброшенных тоннелях марганцевой шахты, находившейся выше последних горных пастбищ, посередине небольшой долины, бесплодной и засушливой, всей в оползнях, где выживали только темные клубки крепких и длинных корней, которые оползни не могли оторвать, — той долины, что десятилетия спустя станет его. Старый главный тоннель шахты уходил внутрь скалы, украшенной, вплоть до входа, раковинами и какими-то чешуйчатыми червями, словно пищевод и кишечник, которые его заглатывали и поглощали. Там внутри было красиво, даже слишком. А потому он выбрал боковой тоннель, совсем узкий, который раньше нужен был для отвода воды или подачи свежего воздуха. Он выбрал его как раз за тесноту. И именно там, где тоннель становился узкой кишкой, слишком узкой, чтобы можно было по нему пробраться даже ползком, он и решил отсидеться. Ему казалось, что температура в чреве горы неизменна, и он утешал себя мыслью о том, что никому, никакому самому упорному преследователю в шинели, и в голову не придет искать кого-нибудь в глубине, где скала исходит гнилью. Его никогда не станут искать здесь, в непроглядной тьме. А если даже вдруг они и придут в долину, то не заметят шахту, вход в нее укрыт спутанными корнями можжевельника и отцветшими рододендронами. А если и заметят шахту, ограничатся тем, что осмотрят главный тоннель, и осветят своими фонарями только входы в боковые, ну или на пару метров в глубину, и никого и ничего не заметят, и уйдут.

В то военное время Адельмо Фарандола познал прелести разговоров с самим собой и научился представлять, что у животных и вещей есть голоса и они готовы ему отвечать.

В то время он научился не чувствовать холода и не замечать голода, проклинать их, ввязываясь с ними в бесконечные споры, многословные и оскорбительные.

— Где вы, гады? — взывал он во тьме туннеля. — Гады, я вас не вижу, я вас не слышу! Это смешно! Я вас совсем не слышу!

Холод и голод не умели говорить и изъяснялись с трудом, отвечали односложно, урчанием и бульканьем в его измученном животе.

— И это все? — спрашивал он тогда, лежа клубочком в глубине туннеля. — Все, что можете сказать? А вот мне нравится ощущать аппетит, мне хорошо, я чувствую себя легким.

Легким-то он точно был, и чувствовал себя невесомым и прозрачным, словно несчастная его оболочка сделана из бумаги. И, как отшельник-пустынник, он переполнялся гордостью в одиночестве, и надменно возвышал голос, и ощущал, как вибрирует в ответ чрево шахты, и не знал, что голос его был лишь слабым сипением, не отдававшимся эхом, а слова его — крохотными облачками белого пара в ледяной тьме.

Слова его был просты, он черпал их из воспоминаний о стычках с мальчиками из других деревень, с которыми соревновался за внимание девчонок. С этими мальчишками Адельмо Фарандола быстро переходил на кулаки, потому что слова — это одно, а тычки — другое, и вместе оно воздействовало лучше — когда на одних, когда на других.

Мальчишек он обзывал импотентами, извращенцами, нищебродами, шлюхиными детьми. Это были горячие ругательства, от них противники вспыхивали и бросались в драку. Против голода и холода они, кажется, срабатывали так же. Адельмо Фарандола оскорблял мать Голода, мать Холода и даже мать Сна, врага самого коварного, который казался другом, но на самом деле только и ждал, когда человек погрузится в него, чтобы вручить его смерти. И Адельмо разукрашивал свою ругань бранными словами, которые, как ему казалось, поднимаются к небесам, как по каминной трубе, мощными потоками черного дыма, но на самом деле он едва издавал их нетвердым голосом, с трудом выдыхал, и дыхание его прерывалось раньше, чем кончалось слово.

Он атаковал Холод и Голод, и хвалился, что вовсе и не страдает, и приглашал их еще постараться, потому что аппетит ему даже приятен, и ему даже тепло, и ему стыдно, да, стыдно, что у него такие нерешительные враги, такие блеклые и посредственные противники.

— И это все, что вы можете? — он тяжело дышал. — Все, что вы хотите со мной сделать?

Он смеялся, через силу, смеялся грубо, рискуя быть услышанным настоящими врагами, теми, снаружи, которые искали его среди скал и лугов, которые поодиночке вылавливали всех беглецов и повстанцев, чтобы расстрелять на месте. Они, эти враги, никогда бы его не услышали, голос выходил из него с трудом, как последние вздохи умирающего, но Адельмо об этом не знал и искренне верил, что победит и их.

Голод, Холод и Сон сидели перед ним, одетые в темные лохмотья. Лица у них были обычные, выглядели они усталыми. Их аргументы закончились, и они поглядывали друг на друга в явном затруднении.

— Уже пойти хотите? — лихорадочно смеялся Адельмо Фарандола. — Погодите, останьтесь, побудьте со мной! Не уходите, а то я обижусь! Я такой!

Так, побеждая своим убогим красноречием Голод, Холод и Сон, Адельмо Фарандола выживал и скрывался от преследований солдат в тяжелых серых шинелях.

* * *

Люди думают, что на заснеженной горе царит тишина. Но снег и лед — создания шумные, наглые, глумливые. Все скрипит под тяжестью снега, и от этих скрипов захватывает дух, потому что они кажутся предвестием обвала. Массы снега и льда оседают с грохотом и долго, и эти звуки пронизывают землю под ногами и воздух. Большие лавины говорят с ужасающим грохотом, вгоняющим в ужас, и с жестким присвистом смещающихся масс воздуха. Но и звуки обычных снежных обвалов гремят и отзываются по долинам, и сотрясают каменные стены еще долго после того, как обвал окончился.

Под ногами свежий снег жалобно поскрипывает, и каждый шаг отдается всхлипом. Хлопья снега бьются в окна и любые поверхности с нервным шумом, как шумят страницы слишком толстой книги. А когда температура чуть повышается, сугробы начинают вопить так, что готовы развалиться, их охватывают приступы кашля, сменяющиеся звуками не то грома, не то пуканья.

Эти звуки бескрайней зимы хорошо знакомы Адельмо Фарандоле, погребенному под снегом. Сюда, в хижину, придавленную многометровыми снегами, они проникают сильно смягченными, но проникают. Их гвалт, не прекращающийся даже по ночам, кажется ему разговором на разные голоса.

Одни враждебные, решительно злобные. Другие более вкрадчивые, иногда — правда, редко — даже с некоторым налетом нежности. Первым Адельмо Фарандола никогда не отвечает, он усвоил, что будет только хуже, тогда они приближаются, звучат более дерзко, обещают всякие ужасы, хотя и остаются малоразборчивыми. Вторых изредка удостаивает ответной репликой: он знает, что они не пойдут дальше, может, разве только поиздеваются над ним, и он заметит не сразу, а потом, когда будет вспоминать об этом снова и снова.

— Как скажешь, — произносит тогда Адельмо Фарандола в ответ на бормотание льда.

Или:

— Конечно, а как иначе, — в ответ на треск, слишком отдаленный, чтобы представлять угрозу.

Звук падающих капель, который в один прекрасный день намекает на весну, вызывает у него смех и даже слегка раззадоривает.

— Ну что, уже пора бы? — выдает он, шутливо изображая досаду.

— А, что? — не соображает пес.

— Я не с тобой говорю.

— А, да?

— Нет. Пшел прочь.

Адельмо Фарандола иногда вспоминает о проводах, гудевших все его детство у него над головой. Домики деревни, в которой он родился, сгрудились ровно под линией электропередач, между двумя ее опорами, и высоко висевшие провода гудели днем и ночью. Когда стихал ветер и коровы, позвякивавшие колокольчиками, засыпали, гудение становилось громче и поглощало все мысли. И тогда мужчинам казалось, что они сходят с ума, и, чтобы не слышать этого гула в своих головах, они начинали орать, бить женщин, животных, жадно хлебать вино бутылками в желании оглохнуть, а потом уходили в поля и не возвращались. «Все мы тронулись», — говорила бедная его мама. И папа тоже, прежде чем схватиться за палку и гоняться за сыном, словно тот и был причиной этого гудения. «Все тронулись, все тронулись», — говорили жители окрестностей, считая провода причиной всех своих бедствий и не вспоминавшие о тех потрясениях, что случались прежде, до того как откуда-то приехали рабочие, привезли опоры и натянули эти провода. Животные умирали безо всяких причин или носились по лугам, протыкали друг друга рогами, а их детеныши (не все, конечно, лишь некоторые) рождались уродливыми или мертвыми. «Это провода, провода», — говорила мама и осеняла себя крестным знамением.

Адельмо Фарандола давно уверен — если что-то у него в голове не так, все из-за того, что он столько лет провел под линией электропередач. «Я тронувшийся, тронувшийся», — повторяет он мысленно, безо всякого выражения, как нечто обычное, потому что должны же были выпасть кому-то на долю эти провода, вот ему и выпали.

— Я тронувшийся? — спрашивает он и пса.

— Скажем, ты странноватый.

— Это из-за высоковольтных проводов.

Пес смотрит наверх и не наблюдает их.

— Каких проводов?

— Тех, давних, я тогда ребенком был.

— И что такого, — обращается он к явившемуся псу, — они все равно бы умерли. Ты же видишь, они слабые, хромают, плачут. Я им милость сделал.

— Если так посмотреть, — прибавляет пес, — все умрут рано или поздно, верно ведь? Ты это как-то уже сказал. Но, может, мы о другом побеседуем?

Псу эта тема не нравится. В последний раз, когда они о таком говорили, Адельмо Фарандола намекнул, что если никто ему на мушку не попадет, то он, недолго думая, убьет пса и съест.

— Но, если б не было этих тварей, что б я делал? Пришлось бы тебя съесть, — и в самом деле говорит человек с легкой ухмылкой.

— Знаешь, а мне вот совсем не смешно, — отвечает пес. — И раньше смешно не было.

— Да, правда, тут ничего смешного.

— Совершенно.

У Адельмо Фарандолы никакого разрешения на оружие нет, он не следует правилам. Это его долина. Его животные. Воздух его. Ну ладно, его и его брата, но брат живет далеко, он такой весь из себя важный, что в эту впадину, полную камней, ногой не ступит, они ее за бесценок взяли, но брат всегда считал, что это неудачная сделка, выброшенные деньги. «Здесь кругом все мое, — думает Адельмо Фарандола, разводя огонь. — Все. Все».

Лесник следит за ним издали в подзорную трубу, словно он дикий зверь. Ну так Адельмо Фарандола начинает прятаться, передвигаться на четвереньках, ползать вокруг камней, в зарослях. И оттуда, незамеченный, в свою очередь выслеживать лесника.

Пес осторожно следует за ним.

— Забавно, — говорит он.

— Тихо, молчок!

— Лаять нельзя?

— Нет.

— Ну хоть разочек гавкнуть, смеха ради?

— Нет.

Лесник подходит, отходит, оглядывается. Кажется, он встревожен.

— Вот ведь гад любопытный, — рычит Адельмо Фарандола.

— Гад любопытный, точно, — рычит и пес. — Что

делать будем, подкрадемся сзади и нападем?

— Нет.

— А мы бы его врасплох застали. Вот это было б забавно! Ух, как мне такого хочется!

Адельмо Фарандола молчит, и вид у него свирепый.

Приобрести книгу можно по ссылке