Анатолий Найман. «Я прощаюсь с этим временем навек»

Есть люди, чье присутствие на земле ощущаешь очень остро вне зависимости от того, знакомы вы с ними или нет. Мы не были знакомы с Анатолием Генриховичем Найманом, хотя, думаю, такая возможность при желании могла бы легко представиться: жили в одном городе, наши литературные маршруты много раз пересекались в одних и тех же редакционных и издательских кабинетах, наконец, я много лет знаю его приемную дочь Анну Наринскую. Тем не менее что-то не совпало, не сошлось. Не хватило какой-то самой малости в виде повода или чьего-то дружеского жеста. Об этом думаю сейчас с большим сожалением. Потому что Анатолий Генрихович был, конечно, человеком особого калибра, существовавшим абсолютно отдельно и автономно. И этой своей экстерриториальностью, похоже, очень дорожившим и в приватной жизни, и в творчестве.

Никогда не состоял в Союзе писателей, никогда не примыкал ни к каким творческим группировкам. Числился во французском «ПЕН-клубе», но это было скорее данью перестроечному времени, некоей уступкой обязательному джентльменскому набору успешного писателя 90-х годов, включавшему в себя гранты западных фондов, курсы лекций в американских университетах, публикации в журнале New Yorker и переводы на европейские языки.

Во всем этом Найман участвовал с надменной неохотой. Держал, что называется, дистанцию. И любую активность в налаживании нужных связей и саморекламу воспринимал как непростительную уступку дурному вкусу. Сам признавался, что для него любая известность, слава не имеют преимуществ перед безвестностью — ни сиюминутных, ни в видимой перспективе. Но требуют несравнимо больших усилий и затрат. «За целую жизнь я не освободился от ощущения неприятности, когда выслушиваю одобрение».

Вообще Найман был человеком безупречных манер и отменного вкуса. Может быть, ему это даже в какой-то момент мешало? Тем более что вкус и манеры достались не по праву происхождения или воспитания. Кто он был? Обычный советский мальчик из еврейской семьи. Сын инженера и домохозяйки.

Как горько пошутил однажды Василий Павлович Аксенов: «Все мы из одного детского дома». Но в том-то и дело, что Толя Найман был совсем другой породы. Свой вкус и манеры он сам в себе воспитал и не уставал шлифовать всю жизнь.

Это сразу оценила Анна Ахматова, когда он пришел к ней почитать свои стихи в квартиру на улице Красной Конницы. Найман вспоминал, что чтение это происходило в какой-то свинцовой тишине. Казалось, Ахматова никак не реагировала на его приход и стихи. Сидела недвижимо и молчала, как умела молчать только она, намертво парализуя все живое. Это всегда было испытание для чужаков, что-то вроде экзамена, который должен был сдать каждый, кто решил посетить королеву.

Найман уже совсем отчаялся, но в его стихах выскочила строчка: «Как черной рыбой пляшет мой ботинок». Тут вдруг Ахматова прервала свое царственное молчание и сказала: «Мы бы сказали "ботинка" — в именительном падеже женского рода». Через какое-то время он прочел стихи о Павловске, где было такое место: «И ходят листья колесом вокруг туфля». Ахматова медленно уронила: «Мы бы сказали — туфли».

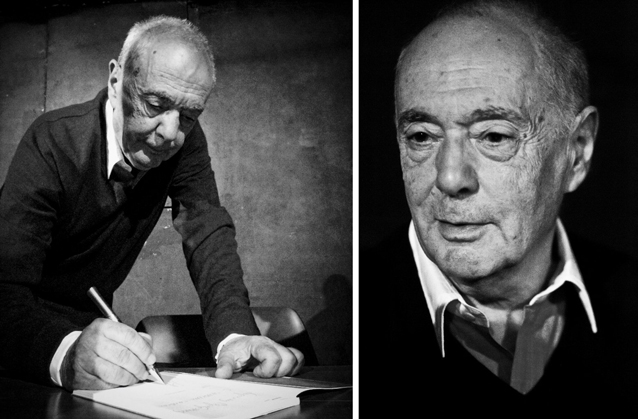

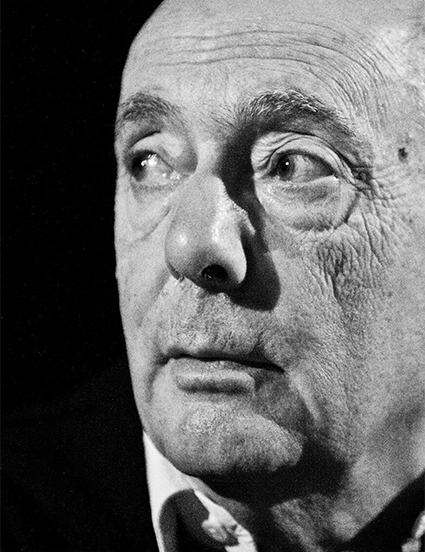

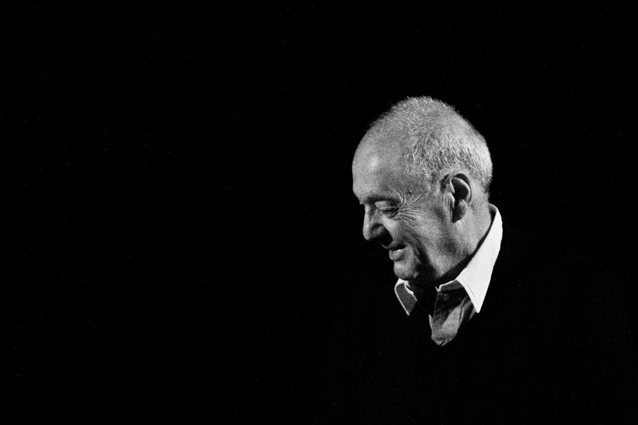

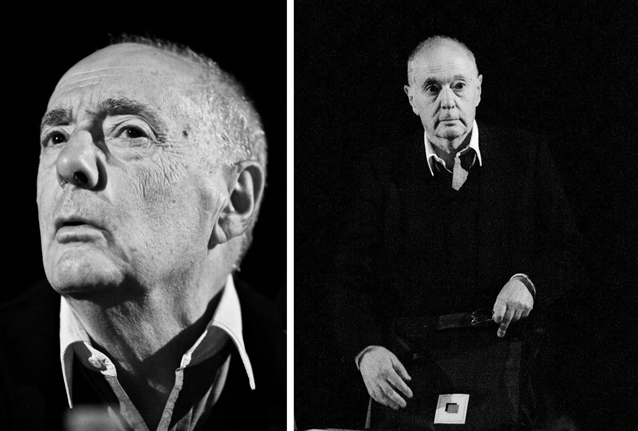

С этих «сапожных просчетов» и начался один из главных сюжетов в его судьбе. В какой-то момент он станет для АА самым близким человеком. Это был ее мужской тип. Красивый, большеглазый. Смоляные дуги бровей. В молодости Найман был похож на Моди, на Модильяни, ее легендарного любовника 1911 года. Сравните портреты — одно лицо. К тому же раньше других она распознала в нем аристократическую породу, что, разумеется, скрывалось его родителями. Ведь мама была из богатой рижской семьи. Училась во Франции, в Монпелье.

С этого момента имя «Толя» будет мелькать в ахматовских записных книжках в такт ее мерцательной аритмии. Он переводит с ней стихи Леопарди, он занимается ее издательскими делами, она поручает ему щекотливое дело с переписыванием завещания в пользу сына. Он все время где-то поблизости, мгновенно материализуясь по первому ее зову или звонку. В классическом смысле Найман, конечно, не мог считаться литературным секретарем. Обычно его секретарская работа не занимала более пятнадцати минут в сутки: перепечатать новое стихотворение, ответить на письма читателей. А когда он предлагал Ахматовой что-то сделать еще, то, как правило, слышал в ответ сокрушенное: «Один день — одно дело».