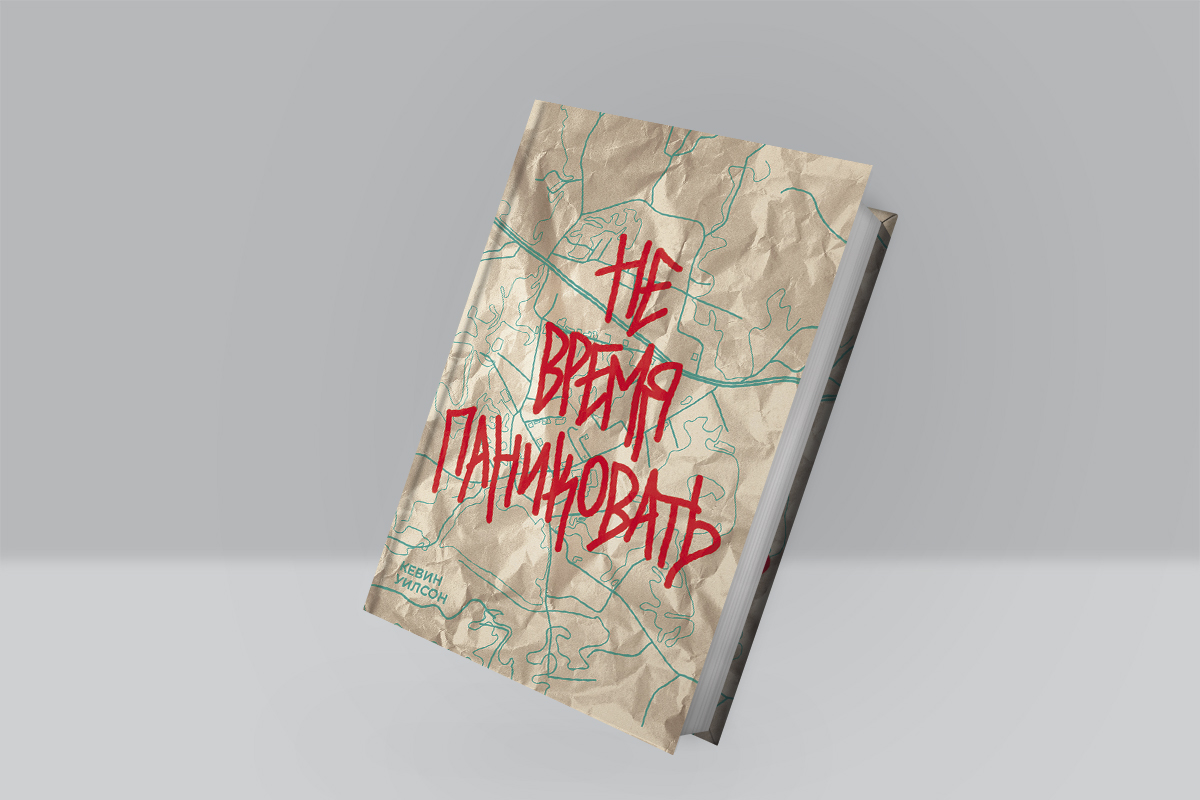

Кевин Уилсон: «Не время паниковать». Ностальгическая книга о взрослении

16-летние Фрэнки и Зеки встречаются на каникулах летом 1996 года в маленьком городке Коулфилде, штат Теннесси. Фрэнки пишет детективный роман, Зеки увлекается живописью. Вместе они создают постер и развешивают его на бензоколонках, стенах и в магазинах. Неожиданно плакат становится причиной журналистского расследования, копирования и даже смерти людей. «Сноб» публикует фрагмент из откровенного и очень точного романа взросления, вышедшего в издательстве No Age

Вряд ли мы тогда осознавали, насколько трудно сделать что-нибудь стоящее. Мы были умненькими детьми, учились в школе на отлично. Учителя считали нас одаренными, поскольку мы умели читать и писать чуть лучше прочих, и, поскольку мы были одаренными, они (учителя) не тратили впустую свои жизни на обучение каких-то укурков. Я думаю, что Зеки действительно был одаренным. Он ходил в какую-то престижную частную школу в Мемфисе, где ученики носили форму и где был настоящий курс по нарративному искусству, оценка за который шла в аттестат. Однако в то лето, когда не было ни школы, ни занятий, ни учителей, мы, оставшись без присмотра и будучи предоставлены сами себе, поняли, что не знаем, чем, собственно, мы занимаемся.

Всю следующую неделю мы сидели за столом на кухне, пили ароматизированный растворимый кофе, Зеки рисовал свои комиксы, я кропала в записной книжке свой жуткий девчачий детектив, время от времени мы касались друг друга ногами, и от этого легчайшего трения у меня дико потели подмышки. Нам было шестнадцать. Как не позволить своей жизни превратиться в нечто настолько скучное, что никому до нее не будет дела? Как сделать себя каким-то особенным?

Мы клеили коллажи из маминых старых номеров журнала «Гламур», вырезая для этого у моделей рты с жемчужными белоснежными зубами и пухлыми губами. Я не могла понять, что отвратительнее — стопка этих вырезанных нами ртов или выброшенные за ненадобностью фотографии этих красавиц, у которых вместо ртов теперь зияли зазубренные дыры. Еще мы вырезали отовсюду слова «красавица» и «красота», пока не заклеили ими целый лист и они не превратились в какой-то особый, неизвестный нам язык. А еще мы взяли оттуда полоски пробников парфюма, причем двадцать или тридцать из них назывались либо «Фаренгейт 180», либо «Рэнсом», и принялись втирать их в запястья, пока смесь ароматов не стала такой подавляющей, что мы почувствовали себя хреново. Несмотря на это, я протягивала руку, и Зеки брал ее так бережно, будто она являлась драгоценным музейным экспонатом. И он нюхал и нюхал, а я молилась, чтобы он не смог унюхать меня, унюхать то, что было под всем этим парфюмом, поскольку знала, что пахну ужасным отчаянием и одиночеством.

А еще мы целовались. То были очень странные поцелуи: наши губы сперва как бы вступали в контакт, затем впивались друг в друга минут на десять, при этом наши тела почти не соприкасались. Нам стало бы намного легче, если бы мы просто занялись сексом, преодолели бы этот барьер, но меня страшил риск забеременеть или чем-нибудь заболеть. Меня пугало то, как мое тело поведет себя в подобных обстоятельствах и как поведет себя его тело. Поэтому мы как были полностью в одежде, так и оставались, вжимали руки себе в бока и всасывались друг другу в лица, пока наши рты не становились красными и воспаленными. По вкусу Зеки неизменно напоминал сельдерей, а также корм для кроликов, и мне это очень нравилось. Я же боялась его спросить, какая на вкус я.

И вот однажды, когда мы сидели на диване в гостиной и, не издавая ни звука, целовались взасос, во входной двери повернулся ключ. Вошла мама.

— Ого! — сказала она при виде нас, после чего мы с Зеки отпрянули друг от друга (произведя при этом и впрямь сосательный звук) и поползли к противоположным краям дивана.

Мама улыбалась, стараясь не рассмеяться. Зеки достал из кармана бумажник с застежкой-липучкой и принялся изучать свой читательский билет с таким видом, будто ему было чрезвычайно важно убедиться, что он на месте. Я же просто сидела на краю дивана, с опущенными глазами и подрагивающими губами.

— Ну что ж... здравствуйте, — сказала мама. — Кто этот молодой человек?

— Это Зеки, — ответила я после некоторой паузы, с пылающим от смущения лицом. — Он в нашем городе недавно.

— Отлично, отлично, — проговорила мама, кивая. — Привет, Зеки.

— Здравствуйте, миссис... привет... — ответил Зеки. — Видите ли, я не знаю фамилию Фрэнки.

— Ну что ж... здравствуйте, — сказала мама. — Кто этот молодой человек?

— Это Зеки, — ответила я после некоторой паузы, с пылающим от смущения лицом. — Он в нашем городе недавно.

— Отлично, отлично, — проговорила мама, кивая. — Привет, Зеки.

— Здравствуйте, миссис... привет... — ответил Зеки. — Видите ли, я не знаю фамилию Фрэнки.

— В смысле? — спросила я.

— Ладно. Зеки, рада познакомиться. Фрэнки ничего мне про тебя не рассказывала, но я буду рада тебя видеть в любое время. Кстати, ты не против сегодня с нами поужинать? Я бы очень хотела, чтобы ты рассказал про себя.

— Ну, я не знаю, — ответил Зеки, метнув на меня быстрый взгляд. — Я имею в виду, что должен спросить свою маму, не возражает ли она.

— Само собой, — сказала мама. — Если она захочет со мной поговорить, буду счастлива поручиться за Фрэнки. Уверена, что ты уже рассказал маме о своей крутой новой подруге. Уверена, ты не утаил бы от мамы такое важное событие.

— Мама, это всего лишь... — начала я, но тут же остановилась. Она была не из тех мам, что расстраиваются по такому поводу.

— Ей сейчас как бы не до этого, — сказал Зеки, — так что не думаю, что она будет против.

— Значит, договорились, — сказала моя мама. — Вообще-то я заскочила, чтобы кое-что взять, и мне пора обратно на работу. Так что, надеюсь... Надеюсь увидеть тебя, когда вернусь.

— Приятно было познакомиться, — ответил Зеки. Он наконец положил свой читательский билет обратно в бумажник и застегнул его на липучку.

После этого мама ушла, и остались мы вдвоем: я и Зеки.

— Возможно, нам надо заняться искусством, — предположил Зеки, словно искусство — это, скажем, печенье или разогретый в микроволновке попкорн. Будто все, что могло удержать нас от секса, от чего-то такого, о чем мы потом пожалеем, это искусство.

— Ладно, — ответила я, все еще красная, все еще со вкусом сельдерея на губах. — Займемся искусством.

Устроившись на полу нашего пропахшего плесенью гаража, мы принялись «печь» копии всего, что казалось нам интересным. Я обнаружила фотографию мамы и папы и ножницами, зигзагом, разрезала ее на две половины, создав таким образом разделительную полосу между родителями. Приклеила их по краям листа бумаги, после чего Зеки нарисовал между ними всякие миниатюры, типа обвивающих ножи змей, разрядов молний и грозящего из могилы кулака. Затем мы положили этот лист в копировальный аппарат и изучили полученное в результате черно-белое изображение. Оно меня не обрадовало. Я подумала, не в этом ли и состоит одна из целей искусства — заставлять смотреть на вещи, про которые ты знаешь, но не можешь рассказать про них вслух?

— Неплохо, — заметил Зеки. — Довольно круто.

— А мне хочется это куда-нибудь подальше выбросить, — ответила я. — Будет ужасно, если мама это когда-либо увидит.

— Возможно, задача искусства состоит в том, чтобы семьи чувствовали себя некомфортно, — предположил Зеки.

— Ну, значит, я еще не стала в полном смысле слова художником, потому что не хочу, чтобы мама это увидела, — с этими словами я скомкала и оригинал, и копию и швырнула их в мусорный бак.

Мы снова сидели на цементном полу, не зная толком, чем заняться. Мне снова хотелось взасос целоваться, но попросить об этом было стремно.

Зеки о чем-то размышлял, поэтому я ждала, до чего он там додумается.

— Проблема, — сказал он, — в том, что все это очень не публично. Мы тут с тобой ваяем, но оттого, что сидим сиднем в твоем гараже, у нас нет ощущения, что мы творим искусство. Это как делать записи в дневник, которые никто никогда кроме их автора не увидит.

— Видишь ли, в нашем городе нет ни музея, ни художественной галереи, — ответила я, — поэтому мы не сможем показать свои работы широкой публике, даже если захотим.

— Ты ошибаешься, — возразил Зеки. — Например, в Мемфисе есть художники-граффитисты, так они любое пространство превращают в галерею.

Забираются, допустим, на какой-нибудь дом, наносят на стену свой тег и сматываются, прежде чем кто-нибудь успеет их засечь. И это довольно круто. Иногда тег держится долгое время, если городу лень его закрашивать или смывать.

— Но я не умею рисовать граффити, — заметила я.

— Я тоже не умею, но мы ведь можем сделать что-нибудь похожее, так? У нас есть копир, верно? Мы можем заранее изготовить тег и уже потом его где-нибудь прикрепить. Выйдет быстрее, да и поймать нас будет сложнее.

— А зачем нас кому-то ловить? — спрашиваю. — Неужели вешать плакаты на стены противозаконно?

— Не знаю. Может, это серая в юридическом смысле зона. Хотя, если такое художество можно быстро убрать, то, наверное, нет. Но если честно, лучше, чтобы нас никто не видел.

— Так... погоди... ты уже не хочешь, чтобы кто-то знал, что художники — это мы?

— Пожалуй, не хочу. Только ты и я. Никто другой никогда не узнает. Мы развесим эти свои рисунки, может даже по всему городу, а люди будут ходить и интересоваться: «И кто это нарисовал эту крутую хреновину?», а мы такие: «Вау, не знаю, но это реально круто», потом отойдем в сторону, насвистывая, типа руки в брюки.

— Ладно, — согласилась я наконец, так до конца и не поняв его мысль. — Пожалуй, ты прав.

— В общем, нам нужен тег.

— А что он должен собой представлять?

— Что-нибудь, что хрен разберешь. Что-нибудь сверхъестественное. Типа загадки или головоломки, которую никто не в состоянии разгадать. Такое, чтоб у всех крышу посносило.

— А как мы этого добьемся? — спросила я.

— Ты же писательница, так? — ответил вопросом на вопрос Зеки, улыбаясь и начиная дрожать от возбуждения. — Ты напишешь что-нибудь по-настоящему странное, затем я это проиллюстрирую. Мы сделаем, допустим, двадцать копий. И развесим их в городе.

— И что мне написать? — спросила я, все еще не врубаясь.

— Да что хочешь! Что-нибудь по-настоящему странное и непонятное. Типа того, что это вроде ничего не значит, но в то же время кое-что значит.

— Звучит сурово, — признала я.

— Вовсе нет, — возразил Зеки, приходя в крайнее возбуждение. Глаза его поблескивали, как у мультяшного персонажа, и были такими черными, что зрачки, казалось, искрятся. — Не парься. Просто напиши что-нибудь.

— Не могу. — Я чувствовала, что не разделяю в должной мере его энтузиазма и потому от меня нет толка. — Не могу я просто взять и что-нибудь написать.

— Нет, можешь, — сказал Зеки. — Ты изумительная писательница. Просто напиши здесь... — он схватил лист бумаги и положил его передо мной. — Первое, что придет тебе в голову.

Зеки заглянул поверх моего плеча в лист бумаги:

— А что... Довольно круто. Мне нравится, — сказал он.

«Окраина — это лачуги, и в них живут золотоискатели. Мы — беглецы», — написала я. В моей голове звучал тихий голос, и я записывала под его диктовку. И я знала, что этот тихий настойчивый голос не принадлежит ни Богу, ни какой-либо музе и вообще никому на свете, кроме меня самой. Это был мой голос. Мой и больше ничей, и я слышала его предельно четко. И он еще не закончил: «Окраина — это лачуги, и в них живут золотоискатели. Мы — беглецы, и закон по нам изголодался».

А потом голос умолк. Исчез, затих где-то глубоко внутри меня. И я не знала, вернется ли он когда-нибудь. Наконец я прочла то, что написала.

— Мы — беглецы, — сказала я Зеки, улыбаясь.

На меня напал смех, похожий на икоту. — Мы — беглецы? — спросила я.

— И закон по нам изголодался, — ответил с улыбкой Зеки. В этих фразах не было ни малейшего смысла, они ничего не означали. Однако Зеки понял. А прочее было неважно.

Это было лучшим из того, что я к тому времени в своей жизни написала. Я сразу это поняла. И что ничего лучшего я уже не напишу. На мой слух это звучало совершенно.

Сидя на корточках на полу гаража, мы с Зеки произносили эти слова снова и снова, пока они не превратились в код. Код для обозначения всего, о чем мы когда-либо станем мечтать. Такой код, что, повстречайся мы снова лет через пятьдесят, достаточно будет его в точности воспроизвести, и мы сразу поймем. Поймем, кто мы такие.

— Можно тебя поцеловать? — спросил Зеки, и я подумала, что лучше бы он этого не спрашивал.

И в то же время мне понравилось, что он это спросил, а не стал пользоваться ситуацией.

— Можно, — ответила я, и мы поцеловались, и я почувствовала крохотный кончик его языка на своих зубах, и от этого меня пробрала дрожь. И все время, что мы целовались, в моей голове крутилось: «Мы — беглецы, беглецы, беглецы», и я знала, что закон, каким бы он на хрен ни был, по нам изголодался.

Приобрести книгу можно по ссылке.