На чужих берегах. Фрагмент аудиоспектакля к 100-летию первой волны русской эмиграции

К 100-летию первой волны русской эмиграции в крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ «ЛитРес» вышел эксклюзивный аудиоспектакль «На чужих берегах» режиссера Александра Плотникова. Создатели спектакля попытались ответить на вопросы: какие испытания проходят в изгнании, является ли эмиграция исторической травмой и как опыт этой травмы отражается в нас сегодня? Проект записан специально для сервиса «ЛитРес» режиссерско-продюсерской группой Emotions Dealer. «Сноб» публикует фрагмент текстовой версии спектакля

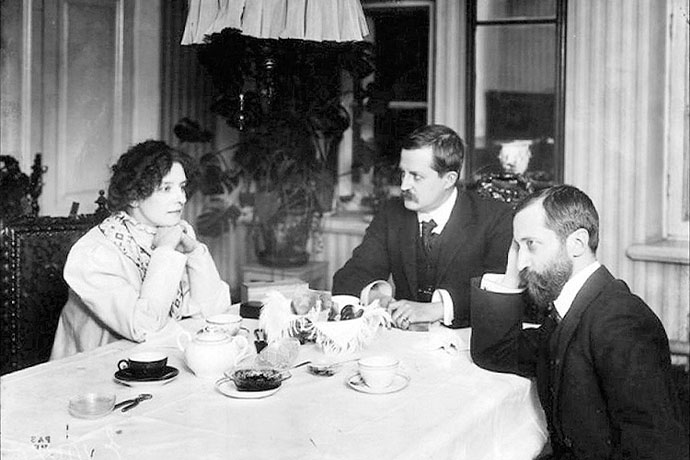

РАССКАЗЧИЦА. Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная, квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — попеременно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий роль секретаря Мережковского, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет — то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главнейшим — спасением России.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое.

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях, и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус.

Но смягчающее мою вину обстоятельство — ни у кого «внешнее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

КОММЕНТАТОР. Внутреннее Зинаиды Гиппиус действительно было большой тайной. Ближе всех к этому ее внутреннему подобрался Адамович в статье, посвященной ее памяти. Он пишет, что «между нею самой и тем, что она говорила и писала было резкое несоответствие». Это несоответствие во внешнем остроумии, легкости и нарочитой беспечности, призванной утаить и упрятать сухую печаль и скуку. В дневниках Гиппиус 1940–1941 годов, например, слово «скука» встречается 46 раз. Нередки записи вроде следующей: «Солнце. Но что оно мне?» Также нередки и резкие суждения в адрес окружающих. Так, саму Одоевцеву Гиппиус в дневниках ни разу не называет по имени, предпочитая слово «пигалица», да и вообще, все ее дневники написаны так, будто она спряталась внутрь, зарылась в себя с головой, оставив для взаимодействия с внешним миром только крошечную форточку сарказма. Или как написала она еще в самом начале своей эмиграции, в двадцать первом году: «И куда исчезает все, что проходит через душу. Куда оно? Где?»

РАССКАЗЧИЦА. Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

КОММЕНТАТОР. Когда просматриваешь длинные списки людей, бывавших у Мережковских, более всего поражает их очевидная несовместимость. Кажется, что ни при какой другой выкладке судьбы эти люди не могли бы оказаться за одним столом. Так, например, упомянутый Ладинский был империалистом, оправдывал нападение советов на Финляндию в 1939 году и в конце концов вернулся в СССР. И это при всей той отчаянной ярости, с которой Мережковский и Гиппиус в разговорах громили коммунистическую идеологию. Также в гостиную на рю Колонель Боннэ, часто захаживал писатель и историк Николай Клепинин, в будущем завербованный НКВД для слежки за врагами советской власти.

Сама Гиппиус довольно скоро поняла всю иллюзорность и обреченность этой затеи, мечты о русском ковчеге. Позже она напишет: «В те далекие 1920-е все эмигрантское общество представляло картину большой общности, как бы сплоченности против общего врага. Но как без опыта нам было избавиться от этой наивности?»

Опыт пришел. Но и до того, и после, они сами, Мережковский и Гиппиус, предчувствовали, что разлад неизбежен и что невозможно построить новую Атлантиду в отрыве от своих корней. И долгие годы им приходилось светить друг для друга и быть друг для друга тоже своего рода «Зеленой лампой».