Стакан наполовину пуст. Что нужно знать про Эмиля Чорана и философию пессимизма

Пессимистическое мировоззрение может быть продуктивно для художественной литературы, но как жизненная программа, кажется, не ведет ни к чему конструктивному. В чем его ценность?

Оно просто обосновано. Наша смертная жизнь трагична, и никто не может это ни изменить, ни объяснить. Когда-нибудь справится биохакинг? Боюсь, это решение скорее для представителей списка Forbes. Объяснение и утешение было в традиционных религиях, в премодерных обществах. Но модерн и особенно постмодерн, продолжая рационалистическую, материалистическую линию философии, бесцеремонно и даже нагло заявившую о себе после Средневековья (начиная примерно с Фрэнсиса Бэкона), уничтожили все это. Религия, традиционный уклад подверглись деконструкции, даже осмеянию, оказались удалены из биоса современного человека.

Кто-то с этим боролся и борется, критикуя современную западную цивилизацию и ее установки: кто-то слева (Маркузе, Ги Дебор), кто-то справа (чтобы не называть всех, только двух друзей-румын — Элиаде и Чоран), кто-то вообще из трансцендентных областей (Арто, Батай). Борьба неравноценна, но на задворках мысли она идет.

Чему может научить Чоран, зачем его читать?

Чоран — это тот друг, которому можно поплакать о том, что все плохо, он согласится, не призовет, как нынешние коучи, думать позитивно. Чоран пишет о боли так, будто с ней невозможно не считаться. Он не предлагает лекарств — он предлагает пространство, где боль может быть выслушана. Чоран делает боль эстетически выразимой, и это уже не разрушение, а форма строительства сродни вере без веры. В этом смысле его тексты — антидот от всей культуры позитивного мышления, где страдание нужно «отработать», «отпустить»... Чоран говорит: да, все ужасно, это и есть человек — человек, у которого отобрали костыль веры и надежды, но он все же способен нести без опоры свой крест достойно. Парадокс: пессимизм Чорана дает некоторое утешение, ибо ничего не обещает и не обманет.

Почитав Чорана, можно буквально утонуть в эскапизме. Вам не кажется, что философия такого рода просто приводит к изоляции и отчуждению, то есть приумножает одиночество и делает жизнь еще менее выносимой? Я хочу сказать, что книги Чорана — может быть, такое же зло, как и все те вещи, которые его самого вгоняли в состояние перманентного страдания.

Рассуждая так, мы рискуем спутать причину и следствие. Все социологи и психологи давно уже трубят об усилении процессов атомарности, социального расслоения, индекса одиночества, особенно в больших городах (а деревня просто исчезает, что в патриархальной России, что в сверхсовременной Японии). То есть дело отнюдь не в Чоране (и некоторых редких ему подобных), он — лишь тот доктор, кто озвучивает неприятный диагноз и проводит болезненное лечение, если оно еще возможно.

Не эскапизм (это ярлык-клеймо современной психологии, которая, если честно, мало кого вылечила, но многих обогатила), а самосохраняющий, вдумчивый, даже творческий уход от социума ради сохранения уникальности собственной личности может быть вполне разумным и целительным. Мы это выяснили,говоря, например, о Юнгере и его концепте Ухода в Лес. В своей работе «О разложении основ» Чоран констатирует: «И все-таки функция глаз состоит не в том, чтобы видеть, а в том, чтобы плакать. Чтобы действительно видеть, нужно закрыть глаза».

Почему некорректно отождествлять философию Чорана с нигилизмом? В чем принципиальное отличие его позиции от нигилистического отрицания?

Мне кажется, ничего некорректного в этом нет. Это действительно нигилизм и крайний скептицизм, двенадцать ножей в спину не революции, но современной цивилизации. Последнюю такую атаку-ингимаси совершал Ницше. Кстати, их многое роднит. Богоборцы Ницше, Юнгер и Чоран были детьми священников: «Я тащу за собой лохмотья теологии… Нигилизм поповича». Другой вопрос, что у Чорана все немного глубже обычной фронды. Это то, о чем можно было бы говорить в ракурсе настоящего экзистенциального вызова.

Название одной из самых известных его книг «Злой демиург» отсылает к традиции гностиков и манихеев, где зло было, в отличие от всех авраамических религий, не неким действующим, но все же подчиненным, обреченным на финальное поражение актором, а самостоятельной и мощной силой, равной добру. Злой демиург вполне может победить в борьбе за души людей — не это ли мы наблюдаем в нынешнем мире? Апокалиптические пейзажи после проигранной битвы и описывает Чоран. Не привидевшиеся утопии, а кошмар, который продолжается и после пробуждения.

Как пессимистическое мировоззрение влияет на представления о морали и справедливости? Оно ведет к цинизму и оправданию зла или, наоборот, к этике сострадания и альтруизма, к стремлению уменьшить страдания ближних?

Это классической философии было свойственно куда-то направлять, к чему-то призывать, вести. А мы говорим все же о философии новых времен, которой догматизм и императивы в целом не свойственны. О философствовании после крушения больших нарративов. После Хайдеггера никто из философов не занимается подобного рода большими идеями и сотворением систем. Мыслители заняты или экзегезой, трактовкой прошлых концептов, или какими-то локальными, все более фрагментирующимися и умаляющимися кейсами. Лучших же, о ком стоит говорить, я бы называл частными, устными философами. Это вещание не на стадионах, баррикадах, даже не с университетской кафедры, а в очень узком кругу. А уж как их идеи потом прорастут в конкретных индивидах, сказать нельзя — нет такой статистики. Ведь «неповторимость любого существа неотрывна от его собственной манеры заблуждаться. Первейшая заповедь — невмешательство».

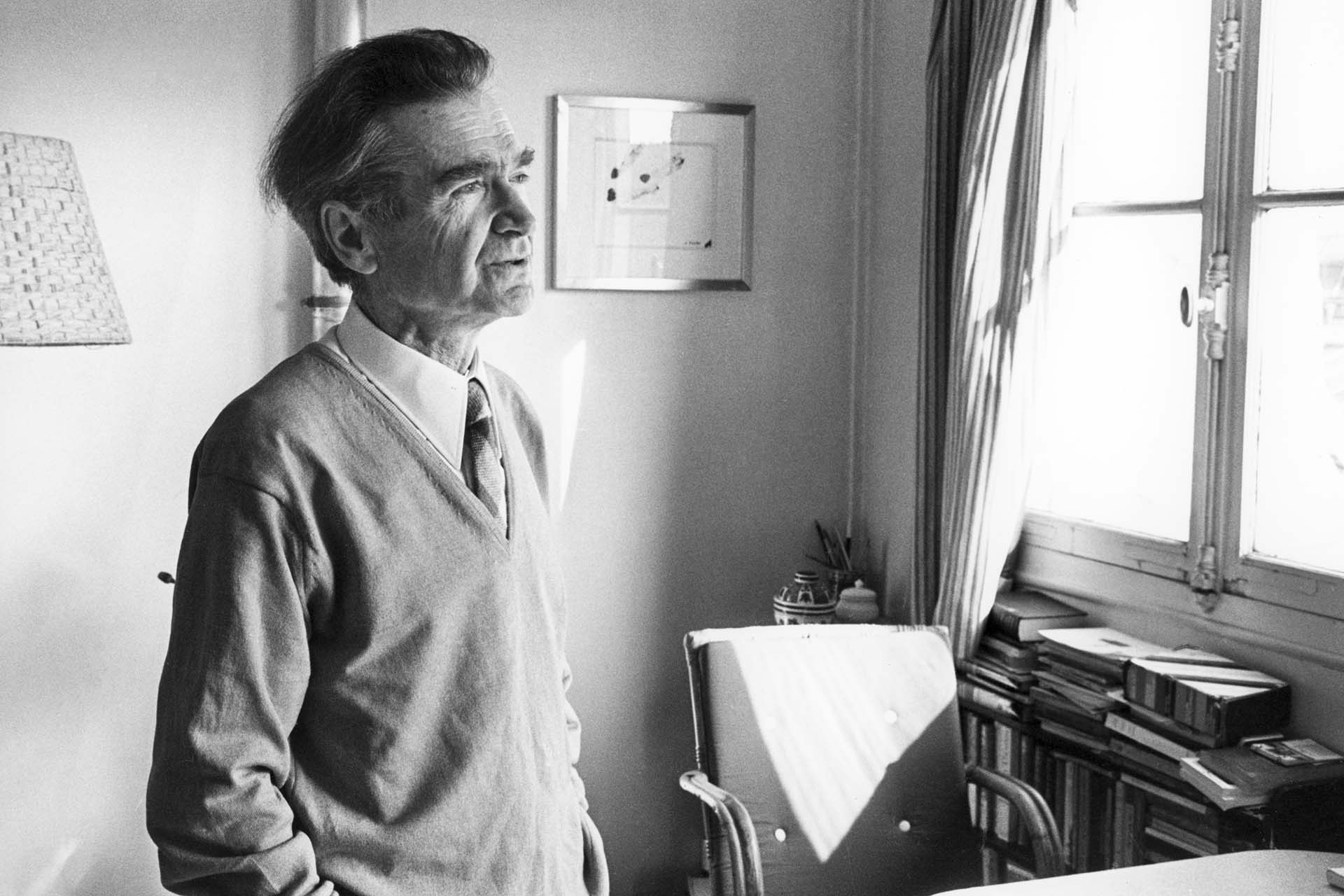

Вообще это скорее такая инерция сознания, что мы всех, кто умными словами пишет сложное, называем философами. Это и хорошо, ибо придает определенный статус и вес высказанной мысли в глазах ее реципиентов. И плохо отчасти, потому что читатель начинает мучиться над кошмаром школьных сочинений — «что хотел сказать автор». Возможно, и Чорана было бы естественнее, продуктивнее воспринимать просто как прекрасного писателя, утонченного стилиста, очень умного и очень трезвого человека. Он и сам не давал поводов забывать его книги на дальней полке академической философии. Да, он писал диссертацию в Сорбонне по проблемам интуиции от Плотина до Бергсона, но не дописал и не собирался. Она лишь дала ему повод жить на стипендию во Франции, где Чоран глотал в библиотеках и у букинистов центнерами книги, оттачивал свой язык и стиль, ездил на велосипеде по стране…

Получается, Чоран — вообще не философ?

Это действительно не совсем привычная, неконвенциональная философия — взять хотя бы стиль. Когда Чоран пишет более или менее традиционные статьи («Россия и вирус свободы», «В школе тиранов»), это, будем объективны, интересно, но не то, с чем он остался бы с нами, стал поистине культовым. Его эссе в несколько страничек о том же Элиаде, Беккете, Вейнингере, Борхесе или де Местре — уже гораздо ярче. А вот его афоризмы-максимы в строчку или максимум в абзац — это то, что до сих пор перепевают всякие мрачные аргентинские рок-группы или цитируют сообщества «ВКонтакте». За распадом традиционного человека, его способов мышления следует и новое письмо. Фрагментарное он считал самым честным.

Философия пессимизма считает страдание неизбежным, фундаментальным аспектом существования или только результатом определенных условий?

Чоран, в частности, оставил очень светлые, даже нежные мемуары о том, как катался на санках с гор в родной Румынии (в Париже-то снега толком нет), гонял в футбол черепом (дом его отца, православного священника, стоял рядом с погостом, и гробокопатели кидали малышу, как Гамлету, старые бесхозные черепа поиграть).

Затем он вырос — и произошло грехопадение как человека, так и страны (фашизм, поражение в войне, затем коммунизм в Румынии и ее вечный статус провинции и захолустья, дикого подбрюшья Австро-Венгерской империи), изгнание из Эдема (детского невинного счастья и страны). Индивидуальное оказывается зарифмовано с мировым. Кто-то после такого уходит в вечную ностальгию (нимфетки и мячики под кроватью Набокова), не очень идущую к лицу благородного мужа в морщинах и сединах. Кто-то, как Чоран, мужественно описывает отвратительное настоящее. Получается, страдания — это результат условий. Но этот результат зачастую неизбежен.

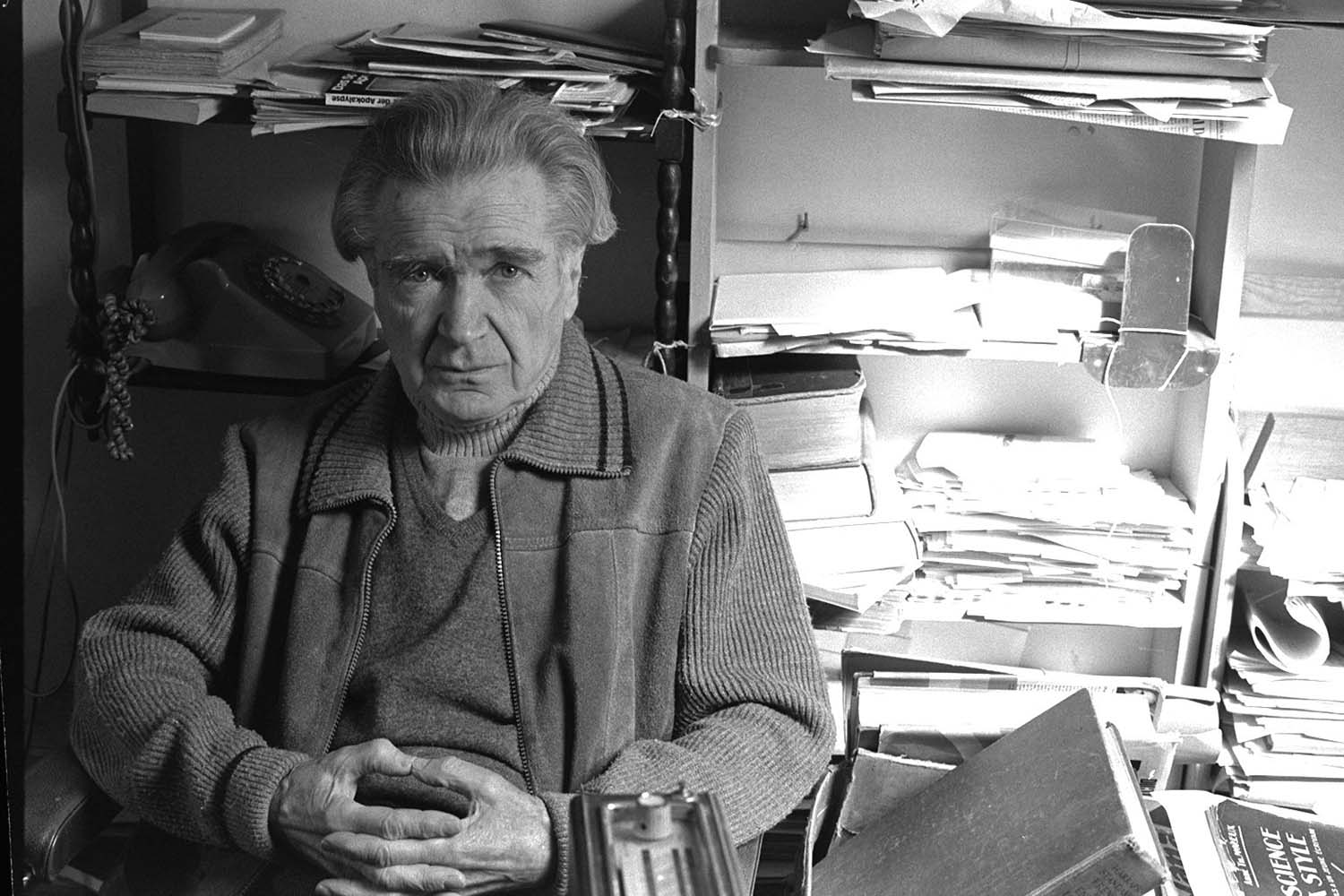

Чоран был настоящим баловнем судьбы: обеспеченный, всегда отлично одетый, проживший до глубокой старости без серьезных болезней, никогда толком не работавший, наслаждавшийся женским вниманием, получивший признание почти мгновенно — удачно попал в поле зрения Сартра… Страдальческие стенания Чорана кажутся какой-то игрой, литературной маской, причудой. Его бесчисленные проклятия миру — это лицемерие?

Это какие-то хейтеры его оговорили. Чоран крайне болезненно воспринял отторжение от родного патриархального дома под Сибиу ради учебы сначала в гимназии, а затем на философском факультете Бухарестского университета. С раннего возраста страдал от приступов боли соматической природы и мучительнейшей бессонницы. Мать, саму с депрессией, угораздило ляпнуть своему сыну, явно далекому от общественных стандартов, что лучше бы она сделала аборт...

Но одного этого вряд ли достаточно, чтобы навсегда травмироваться и стать настолько мрачным, как Чоран…

А это не все. Обосновавшись по гранту в Париже, он долгие годы перебивался в крайней нужде, питался еще лет десять бесплатно в студенческой столовой, пока хоть как-то мог сойти за аспиранта. Ютился по меблирашкам и мансардам, ел в гостях, расплачиваясь интересными беседами. Очень долго почти скрывался, боясь, что его вышлют из Франции за несоблюдение условий этого образовательного гранта. В Румынии же его ничего хорошего ждать не могло — книги и его имя были под запретом после войны за ассоциирование с националистическим движением «Железная гвардия» и его лидером Кодряну. За это же, кстати, Чорана до сих пор шельмуют и прогрессивные либеральные надсмотрщики.

Даже на похороны своих родных Чоран приехать не мог. Собственная каморка появилась очень поздно, он радовался ей, как Мастер у Булгакова. И умирал он тоже тяжко, от Альцгеймера, в минуты просветления не узнавал своих книг, но признавал, что написаны они недурственно: недуг лишил его разума, его единственного инструмента, — такая циничная месть богов, которых он клял всю свою жизнь…

Но да, ближе к концу, они с гражданской женой почти каждое лето выезжали на курорты на каникулы — это действительно может звучать немного комично для человека, который за свою жизнь проработал в общепринятом смысле год с небольшим. А не в общепринятом — нужно ли говорить, что пропустить через себя ад и описать его во всех красках достойно не только пенсии, но и премии за сверхурочные и вредность?

А вы в принципе верите в обусловленность мрачного мировоззрения биографией и различными «травмами»?

По той же статистике социологов мы знаем, что никакой пропорциональной зависимости между уровнем жизни и ее ментальным, психологическом качеством нет. Зачастую она даже обратная: в странах золотого миллиарда количество визитов к психологам, потребление антидепрессантов и уровень самоубийств гораздо выше, чем где-нибудь в Африке, где живут на улицах и при этом весело поют-болтают. Так что да, чем дальше прогресс, тем больше дров.

Чоран жил за счет стипендий, покровительства и гонораров. Можно ли считать это эксплуатацией системы, полным принятием правил игры этой системы, которую он критиковал и ненавидел? И должно ли это как-то подрывать его философский авторитет?

Думаю, ему не было никакого дела до системы, лишь бы не трогала. С традиционной службой у него действительно не сложилось. Распределили преподавать — и Чоран вспоминал этот год как сущий кошмар, и директор школы, когда он уволился, напился на радостях. На должности атташе по культуре в румынском посольстве во Франции продержался пару месяцев, был уволен за профнепригодность. Вот он и выбрал зарабатывать мыслью и книгами. Это к тому же вопросу о максимальном удалении себя из общества. Он и из литературного истеблишмента себя последовательно вычеркнул: приняв первую литературную премию (нужную, видимо, чтобы заявить о себе, сделать имя), от всех последующих отказывался. Да и «невозможно знать, когда и в чем ты свободен, а когда и в чем закрепощен».

Стоит ли вообще рассматривать биографию философов при оценке их идей? В каких случаях это точно имеет значение?

Говоря о новой литературе, определенно стоит. «Худа та книга, которую невозможно читать, каждую минуту не задаваясь вопросом, кто ее автор». Когда Чоран описывает себя среди других мигрантов в парижском метро и с горькой иронией вспоминает нашествие варваров, он пишет именно о себе. Это не так называемый лирический герой (довольно лицемерная маска-ужимка), это откровенная смелость быть собой. Этим он мне напоминает скорее не Беккета, а Кутзее.

Пессимизм, критический взгляд на все вокруг, разоблачение утопий и параноидальное стремление защититься от обманов и манипуляций любого толка еще в середине ХХ веке стали абсолютным интеллектуальным мейнстримом. Это сказалось и на сегодняшней поп-психологии, и на массовой культуре — вспомним «Матрицу» или Пелевина. Как выходить из ситуации? И благодаря чему интеллектуалы могли бы снова стать витальными, радостными, героическими, наполненными энергией для преобразования жизни вокруг?

Рецепт только один. Вернуться к той развилке, когда довольно искусственно и агрессивно разум был отделен от веры, рациональное познание заместило собой интуитивное и духовное. Когда все было разрушено «до основания, а затем» было поставлено на службу исключительно материалистическому, экономическому, научному прогрессу.

Ведь настоящая экология — это не донатить при покупке ненужного товара в какой-то столь же ненужный фонд, а быть в полной гармонии с собой, окружающим миром, силами природы, законами бытия. Современная же западная цивилизационная парадигма, как предупреждали Генон, Эвола и многие другие просто трезвомыслящие люди, не работает — мы видим это по эпидемиям, все увеличивающемуся количеству войн, природных бедствий, техногенных катастроф, экономических и прочих кризисов.

Но и просто так вернуться, будто не было этих веков и тотальной постмодернистской релятивистской зачистки и виртуализации, смехового занижения всех базовых понятий, нереалистично. Да, возможно, мы станем радостными и витальными, но это будет попахивать идиотией и деменцией («Есть что-то неприличное в слабом человеке, прославляющем силу», — писал поздний Чоран о Ницше: он боролся и с собственными кумирами).

Нужно очень хорошо знать царящие ныне дискурсы и нарративы, работать с ними, даже, возможно, брать от них на вооружение что-то хорошее. Полностью отрицая эту отвратительную во множестве проявлений современность, мы даже попадаем на ее крючок, начинаем действовать по ее логике, ею же инициируемся и ангажируемся («Матрица» — шедевр, но шедевр, снятый в Голливуде, а пустили бы на широкие экраны инди-работу из анархистского сквота?).

Хотите сказать, Чоран — все-таки помощник в борьбе за право человека на радость и силу?

Нужно сражаться более тонко и взвешенно, противник очень серьезный. В этом смысле Чоран — настоящий агент под прикрытием, он присылает нам написанные прекрасным языком детальнейшие отчеты о всех пагубах нового времени, его безнадежности, тоске, крушении всех основ, ушедшей из-под ног почвы и о том, как принуждают жить осужденных на кафкианском процессе.

История показывает: либо ты пассивный и аутичный ипохондрик, ожидающий худшего, как Кафка или Чоран, и тогда остаешься один на один с ужасом и смертью. Либо ты опьяненный безумец, религиозный фанатик и романтик, как Ницше, Достоевский и Д’Аннунцио, и тогда выбираешь радость и жизнь даже на краю бездны. Получается, жизнь — это про опьянение, про самогипноз и отключение многих фильтров внутри сознания. Что вам кажется более мужественным, полезным и безопасным для окружающих выбором — «трезвость» пессимиста или непробиваемая вера, донкихотство романтика?

Побег в пустыню или революционный бунт — это полюсы гениев, пассионариев и прочих свободных радикалов. Обычных людей они редко волнуют в повседневной жизни. Которую можно заполнить вдумчивым и созидающим трудом. Сказано же давно, и ничего лучше с тех пор не придумано: свобода в служении.