Детская болезнь

Один писатель затеял делать книжку с одним иллюстратором. Книжка планировалась толстая, но писатель писал быстро, а иллюстратор рисовал еще быстрее – он вообще славился своей невероятной плодовитостью. Но все равно не успели: большая красивая книга вышла уже после смерти иллюстратора, случившейся от инсульта. А ведь какая была задумка: книга, написанная старейшим литератором мира и проиллюстрированная самым молодым звездным художником СССР.

Художником была Надя Рушева, умершая в возрасте семнадцати лет от кровоизлияния в мозг, а писателем – мой прадед Арнольд Гессен, которому в тот момент было за девяносто. Его первая книга вышла, когда ему был восемьдесят один год. Кажется, звание «старейший литератор мира» он присвоил себе сам: умел извлекать личную и финансовую выгоду из всего на свете, в том числе из собственного возраста. Прежде чем стать писателем, он почти двадцать лет работал журналистом, был женат, родил двоих детей, затем стал директором издательства, женился в другой раз и родил еще двоих детей, потом работал художником-оформителем, затем опять директором издательства, в эвакуации – директором совхоза, сел, вышел, сел, вышел, сел, вышел, вернулся в Москву, основал переплетную артель, сел надолго, вышел, стал писателем. Жизнь оказалась длинной.

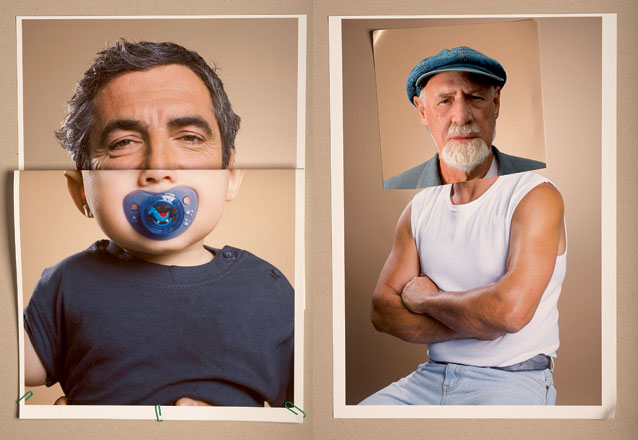

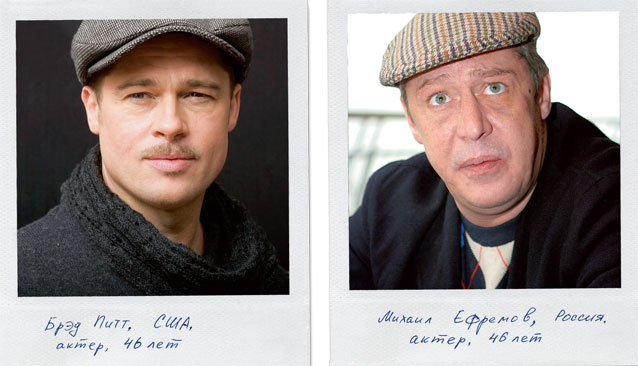

Настолько длинной, что, по сути, это было несколько жизней. Пожалуй, именно эту заманчивую возможность – прожить одну за другой несколько разных жизней – современная продолжительность жизни нам и предлагает. Пятьдесят, шестьдесят, а то и семьдесят лет провести на одном месте, с одной женой, занимаясь одним и тем же делом, – далеко не каждому это под силу, да и так ли нужно к этому стремиться? Мы, однако, продолжаем делать вид, что ценности у нас остались прежними: профессию, жену (мужа) и сам образ жизни человек должен определить раз и навсегда. Для поддержания этой иллюзии человечество изобрело два метода лишения взрослого человека права выбора. Назовем эти методы условно русским и американским. Американский, он же западноевропейский, метод заключается в том, чтобы продлить юность – «безответственный» период жизни – как можно дольше. Русский – в том, чтобы продлить «беспомощную» старость, то есть констатировать ее наступление как можно раньше. В Америке и большей части Западной Европы к сорока годам человек еще молод, в России после сорока – уже старик.

Старение в физическом смысле, учит нас наука, – это постепенная утрата всех возможностей и функций человеческого тела. Первыми, еще в детстве, уходят гибкость и острота слуха, но настоящее старение начинается, как бы неожиданно это ни звучало, после девятнадцати лет, пика полового созревания человека: сначала понемногу, потом все более явно сокращается мышечная масса и истощаются кости, в результате чего человек «растет вниз»; затормаживается реакция; замедляется обмен веществ; ухудшается память, в особенности краткосрочная; сексуальные потребности и возможности мужчин снижаются; притупляются слух, зрение, обоняние; сокращается мощность легких, почек и иммунной системы. Исследования показывают: дольше всего живут люди, у которых все органы «сдают» равномерно – ни сердце, ни почки, ни печень не становятся «слабым звеном». Вообще же каждый стареет по-своему, в зависимости от генетики, образа жизни и, видимо, экологии, и лишь немногие физиологические изменения являются абсолютно неизбежными – климакс, например, или дальнозоркость, которая наступает в результате потери способности глаза приспосабливаться к расстоянию, то есть той же потери гибкости.

***

Лично мне очки понадобились в тридцать шесть лет. Я пошла к офтальмологу в американском университетском городке Кембридже. «Это не может быть возрастным, – безапелляционно заявила женщина-врач. – Ведь вы моя ровесница». Она выписала мне рецепт, который я благополучно потеряла, как потом и очки, так что спустя несколько месяцев мне пришлось вновь обратиться к офтальмологу, на этот раз в Москве. «Вы не беспокойтесь, – сказал мне обходительный врач. – Это у вас не зрение плохое, это у вас возраст плохой».

Русская культура вообще полностью солидарна с наукой в вопросах старения. Человек после двадцати пяти воспринимается как уже слегка подпорченный, а после сорока вообще «выходит в тираж». Если, например, посвятить некоторое время изучению русскоязычных сайтов для тех, кто ищет работу, можно убедиться, что трудоустройство для людей старше сорока пяти (это в лучшем случае) не предусмотрено в принципе. Причем явно предполагается, что к моменту достижения этого верхнего предела человек уже какое-то количество лет проработал на руководящей должности. Похоже, что профессионал должен полностью состояться годам к тридцати, максимум – тридцати пяти, а после сорока чуть ли не оказаться на пенсии.

Западная культура отстаивает позиции прямо противоположные. Лет до тридцати пяти–сорока человек в любой области считается начинающим (либо, если его свершения превосходят все мыслимые ожидания, вундеркиндом). Молодежная номинация главной американской литературной премии National Book Awards включает писателей, которым еще не исполнилось тридцати пяти лет, и в народе известна как National Book Awards for Kids, то есть «детская премия». Одно из самых избитых названий рейтингов – это 40 Under 40, то есть «сорок человек, которым еще нет сорока»: журнал Fortune публикует ежегодный рейтинг предпринимателей под этим названием, калифорнийские юристы составляют свой аналогичный рейтинг, европейские дизайнеры – свой и так далее. Люди, попавшие в такие рейтинги, именуются rising stars, то есть предполагается, что их главные достижения еще впереди. При этом тридцатишестилетний основатель Google Сергей Брин и двадцатипятилетний основатель Facebook Марк Цукерберг (оба числятся в рейтинге Fortune 2009 года) попадают в общую категорию «молодых». У нас ровно наоборот: как раз в возрасте Брина я работала в одном московском журнале вместе с неким писателем, ровесником моего отца – мы с ним проходили по одной категории – «стариков», всем остальным сотрудникам журнала было тридцать или меньше, это была «молодежь». С тех пор прошло несколько лет, и тогдашние молодые давно стали главными редакторами, а в спину им уже горячо дышат старшие школьники.

Счастлив тот, кому удается выполнить российскую программу, состоявшись в нужном качестве строго по графику, и затем перебраться, скажем, в Америку, чтобы начать следующую жизнь. Бывший главный редактор издательского дома «Коммерсантъ», член клуба «Сноб» Владислав Бородулин недавно рассказывал на сайте snob.ru, как он сделал это: незадолго до собственного сорокалетия поселился в Америке, где ему попалась квартирная хозяйка, которая, как он говорит, «полностью изменила мой взгляд на возраст». Восьмидесятишестилетняя Филлис рассказала, как в шестьдесят лет разочаровалась в поприще домохозяйки, а заодно и в своем муже: ушла из дома, получила образование, нашла нового мужа и прожила таким образом еще одну жизнь. Воодушевленный Бородулин решил не отставать от этой женщины и поступил в школу летчиков, которую в 2010 году должен окончить. После чего начнет искать работу, причем многие его конкуренты будут лет на пятнадцать-двадцать моложе.

Можно предположить, что конкуренция окажется жесткой, ведь одно из неоспоримых преимуществ молодости – это быстрая реакция, абсолютно необходимая летчикам. Нейропсихологические исследования показывают, что с возрастом не только замедляется реакция, но и страдает способность сосредоточиться: мало того, что человек отвлекается, он еще и загружает «оперативную память» ненужной информацией, что еще сильнее замедляет работу мозга. Канадский нейропсихолог Линн Хэшер с восьмидесятых годов (то есть практически с молодости – она начала свою профессиональную деятельность в 1970-м) изучает, как возраст влияет на умственную деятельность. Исследования молодой Хэшер дали вполне ожидаемые результаты: выяснилось, например, что пожилые люди медленнее усваивают новую информацию, что они хуже, чем молодые, способны отделить информационные зерна от плевел – отвлекаются и зачем-то запоминают не относящиеся к делу подробности, которые молодые участники экспериментов успешно отсекают. Более того, установила Хэшер, все интеллектуальные беды, возникающие по мере старения человека, связаны именно с потерей способности отфильтровывать ненужную информацию: поэтому замедляется реакция, поэтому требуется гораздо больше времени для принятия решений, поэтому страдает память.

По мере собственного взросления исследовательница усложняла эксперименты. В 2008 году она сделала новое открытие: оказывается, способность усваивать «постороннюю» информацию бывает нужной и полезной. «Предположим, вы читаете научную статью, – пишет Линн Хэшер. – Ваша цель – найти доказательства в поддержку некоего положения, которое вы хотите обосновать в своей работе. Соответственно, любая информация, не связанная напрямую с ходом ваших рассуждений, представляется ненужной, не относящейся к делу. Но вот вы начинаете писать следующую научную работу – и вдруг оказывается, что информация, ранее представлявшаяся вам ненужной, теперь нашла непосредственное применение. Более того, может статься, что способность соединять совершенно разнородные на первый взгляд идеи – это и есть ключевой элемент творчества».

Это исследование Хэшер принадлежало к числу тех немногих научных работ, о которых часто и с удовольствием писали в популярной западной прессе. Научное доказательство превосходства зрелого образа мышления над мышлением молодых подоспело как нельзя кстати. Раньше количество прожитых – или проработанных – лет так или иначе переводилось в объем накопленной информации: более опытный специалист и просто человек постарше знали больше, чем молодой коллега. Теперь информацию, которая копилась годами и десятилетиями, любой молодой и самый неопытный человек может найти при помощи поисковика Google. Но вот как искать, как работать с информацией, как сводить разрозненные на первый взгляд сведения – это навыки, которые приходят не столько с опытом, сколько просто с возрастом.

***

Член клуба «Сноб», политолог Дмитрий Орешкин утверждает, что «впервые испытал чувство научного открытия» только в сорок лет. «В юные годы я мучился, потому что не знал, какой вариант правильный. До определенного возраста я знал, что правильный – это тот, которого ждет от тебя учитель. Осознанно конформистская позиция. Внутри себя я понимал, что это не настоящая наука, а так, имитация научной деятельности. Но в молодости не хватает знания и широты взглядов – чтобы выбрать из многообразия решений». А в сорок лет, глядя на карту с результатами выборов, кандидат географических наук Орешкин вдруг увидел то, чего никто раньше не замечал: «Российские территории сами собой складываются в зоны, социокультурные образования на территории нашей страны, о существовании которых я просто не подозревал». Из этого озарения родилась целая серия научных работ, коренным образом отличавшихся от всего, что Дмитрий Орешкин делал раньше, – в юности, по его словам, он щелкал задачки, как семечки, но то были чужие задачки.

Такое развитие, на самом деле, типично для любой науки, даже для математики, которая традиционно считается наукой молодых: да, сложные задачи чаще всего решают люди, которым еще нет сорока (даже главная математическая премия, медаль Филдса, присуждается ученым не старше сорока лет), – но формулируют-то эти задачи, как правило, уже не очень молодые математики. Впрочем, Дмитрий Орешкин берет шире: «Я вообще только к сорока годам понял, что происходит».

В России общество не просто ждет, а буквально требует от человека, чтобы к двадцати–двадцати пяти годам он окончательно определился с выбором жизненного пути, иными словами, чтобы его социальное взросление в известном смысле совпадало с биологическим. Никакого противоречия в этом нет – казалось бы, все правильно, но в том-то и дело, что это не единственный способ адаптации социального начала с биологическим в человеке. На Западе социальные установки совсем другие. В России, например, профессию до сих пор выбирают чуть ли не в детстве, в Америке с этим можно спокойно повременить лет до двадцати пяти, если не дольше.

Будь Орешкин, скажем, израильтянином, его жизнь была бы устроена примерно так: школа до восемнадцати лет, затем три года армии, год путешествий, пять-шесть лет на получение степени магистра, еще года три на диссертацию, если ее не затягивать, – в итоге человеку исполняется тридцать один год, прежде чем он готов начать взрослую жизнь. Такой график актуален не только для ученых, но и для любого человека, чья профессия требует специального образования. В Америке, например, это врачи (три года обучения после университета плюс от трех до семи лет резидентуры, то есть, по сути, каторги...), юристы, архитекторы.

В России же мне на днях жаловалась одна знакомая, что ее сын-третьеклассник все никак не выберет, кем быть, и потому непонятно, в какую школу его определять. Не все, конечно, ждут от детей столь ранней зрелости, но некоторая тенденция налицо: к пятнадцати годам человек должен иметь достаточно четкое представление о своем будущем, чтобы знать, в какие вузы поступать, и, соответственно, выбрать круг репетиторов. Профессиональная специализация, таким образом, начинается у нас лет на десять раньше, чем на Западе.

В наиболее благополучных штатах Америки средний (медианный) возраст женщины при рождении первого ребенка – двадцать восемь лет (это значит, что примерно половина рожает позже), в Евросоюзе – почти тридцать лет. В России же женщина, впервые становящаяся матерью в двадцать пять лет, до сих пор официально по медицинской терминологии именуется «старородящей». В Европе только болгарские и украинские женщины рожают раньше, чем россиянки, – правда, в последние годы возраст первой беременности в России тоже начал понемногу расти. Во всех странах существует общая закономерность: чем люди образованнее и богаче, тем позже они обзаводятся детьми. Моя подруга, рожавшая в Нью-Йорке в возрасте тридцати одного года, была самой молодой в группе подготовки к первым родам – с большим отрывом от остальных. В прошлом году, когда мои дети учились в школе в благополучном пригороде Бостона, почти все мамы в классе моей младшей дочери были старше меня. Так и получается, что очки надевают раньше, чем рожают первого ребенка. А в Москве некоторые мамы одноклассников моих детей, похоже, годятся мне если не в дочки, то, по крайней мере, в младшие сестры. «Взрослые» американские мамы слегка дивятся легкомысленности юных российских мам, но, как правило, признают: молодые женщины куда легче переносят все физические тяготы беременности и материнства – да и забеременеть им гораздо проще. Последний факт часто становится для западных женщин своего рода открытием: благополучно подождав лет до тридцати пяти, а то и до сорока, они вдруг обнаруживают, что природа вовсе не предполагала, что женщины будут рожать так поздно, и без вмешательства врачей осуществить это бывает нелегко.

Американские исследователи называют взрослым человеком того, кто получил образование, стал финансово независим от родителей, женился (вышла замуж) и родил хотя бы одного ребенка. Согласно переписи населения США 1960 года, взрослыми к тридцати годам были 77% женщин и 65% мужчин. По данным переписи 2000 года, вероятность того, что тридцатилетний человек является взрослым в указанном смысле, уменьшилась примерно вдвое: 46% женщин и только 31% мужчин.

***

Лет пять назад стало казаться, что взросление в «американском» смысле слова можно откладывать чуть ли не бесконечно: звание «самой старородящей» женщины в мире быстро переходило от шестидесятидвухлетней матери к шестидесятишестилетней, от нее – и вовсе к семидесятилетней. А в 2009 году та, что установила рекорд в шестьдесят шесть лет, умерла, оставив двухлетних близнецов. Американские и западноевропейские газеты принялись разбирать подробности ее беременности, малодоступные при жизни. Выяснилось, что Кармен Бусада воспользовалась услугами клиники, где донорскую яйцеклетку, полученную у молодой женщины, оплодотворили при помощи донорской спермы (сама Бусада была одинокой) и пересадили Кармен, предварительно при помощи гормонов «оживив» ее репродуктивные органы, – и она забеременела, несмотря на то, что климакс у нее наступил восемнадцать лет назад.

Это была не единственная в прошлом году дурная весть о позднем деторождении. Другая касалась куда большего количества людей: американские исследователи показали, что риск родить ребенка, больного аутизмом, напрямую зависит от возраста отца, – чем старше отец, тем выше вероятность этого врожденного расстройства. Исследование объяснило, по крайней мере частично, почему больных аутизмом детей в последние годы стало намного больше.

Медийная реакция на обе новости была примерно одинаковой. Одумайтесь! – писали колумнисты. – Не пытайтесь обмануть природу! Рожайте детей, когда положено. Позиция понятная, но малоубедительная. Во-первых, как узнать, когда именно положено? Природа, судя по всему, имела в виду, что детей надо рожать в позднем подростковом возрасте, – риск аутизма у ребенка ниже всего, если его отцу еще не исполнилось девятнадцати лет, а забеременеть женщине легче всего до двадцати пяти лет. Такой вариант современному обществу в принципе не подходит: все в нем устроено так, что социальные перспективы позднего ребенка (образование, качество здравоохранения, личная безопасность) несравненно шире, чем у ребенка раннего. Так что, вероятнее всего, у проблемы повышенного риска аутизма вскоре появится медицинское решение: ученые очень близки к тому, чтобы идентифицировать гены, отвечающие за это заболевание, так что эмбрионы с соответствующим нарушением будут исключаться во время процедуры искусственного оплодотворения, которая в результате станет еще более распространенной.

История Кармен Бусады, шестидесятидевятилетней матери-одиночки, оставившей сиротами двухлетних близнецов, в отличие от сюжета про аутистов, касается не биологических, а социальных последствий отложенного взросления, и с этими вопросами дело обстоит гораздо сложнее. Разумеется, риск умереть и оставить своих детей сиротами существует в любом возрасте. Но в западных странах чем человек старше, тем выше у него вероятность умереть. (Россия же и в демографической сфере идет «своим путем» – и, надо сказать, довольно странным: риск умереть в возрасте шестидесяти-семидесяти лет у нас значительно ниже, чем между сорока и шестьюдесятью годами...) Однако когда умирает относительно молодой человек, велика вероятность, что еще живы его родители, братья, сестры, способные позаботиться о малолетних детях. В случае с шестидесятидевятилетней Бусадой это, разумеется, не так: родители ее уже умерли (хоть мать и дожила до ста одного года), а братья уже весьма немолоды.

Массовый отказ от взросления вообще создает множество сложностей, больших и маленьких, смешных и не очень. Так, недавно один из колледжей Лонг-Айленда провел для преподавателей семинар на тему «разрушительного» поведения студентов. «Вы хотите понять, почему некоторые ваши студенты ведут себя так странно? – спросила психолог, ведущая семинара. – Потому что в нашем обществе человек может оставаться подростком лет до тридцати». Вот и ведут себя студенты университета, как ученики средней школы, – вместо жажды знаний демонстрируют исключительно неуважение к окружающим, чуть ли не жеваной бумагой из трубочек плюются и бегают на переменах.

Главным результатом отложенного взросления стало появление так называемого поколения «сэндвич» (the sandwich generation) – людей, которые одновременно воспитывают малолетних детей и заботятся о престарелых родителях. По последним подсчетам, двадцать миллионов американцев (по другим подсчетам, 44% американских женщин) разрываются между плохо совместимыми семейными обязанностями: отвезти младшего ребенка на тренировку, забрать старшего от репетитора и не забыть убрать листья во дворе у престарелых родителей, которые сами с этим уже не справляются. И в дальнейшем будет еще хуже: через двадцать лет уже 20% американцев (около семидесяти одного миллиона) перейдут черту шестидесятипятилетнего возраста. Это те самые люди, которые сейчас составляют поколение «сэндвич», – то есть у них есть все шансы выйти на пенсию раньше, чем их дети повзрослеют (если взросление вообще входит в их планы). Таким образом, даже если им удалось – несмотря на трудную ситуацию «сэндвича» – отложить какие-то деньги на пенсию, на них им предстоит содержать еще и детей-подростков.

Ирония ситуации состоит в том, что американцы, которые вот-вот постареют в самом житейском смысле этого слова, то есть выйдут на пенсию (если смогут себе это позволить), начнут нуждаться в помощи врачей-геронтологов (которых уже явно не хватает), купят в конце концов кондоминиум во Флориде (ну хотя бы этого добра пока навалом), о грядущей своей старости, похоже, совершенно не подозревают. Это поколение беби-бумеров, результат послевоенного взрыва рождаемости. Это революционеры шестидесятых. Это они придумали лозунг «Не верь никому старше тридцати» (Don't trust anyone over 30). Они, похоже, продолжают верить, что им самим тридцати еще нет.

***

В 1923 году венский психиатр Зигфрид Бернфельд обнародовал теорию «затяжного» подросткового периода, который, предупредил он, «чреват тенденциями развития артистических, литературных или исследовательских качеств и сильным уклоном в идеализм и духовные ценности». Обнаружил он эту опасную тенденцию в первую очередь среди представителей послевоенных (после Первой мировой войны) молодежных социальных движений – и предупредил, что ничем хорошим это не кончится. Пассионарность немецкоговорящей молодежи двадцатых годов действительно плохо закончилась для Европы. Спустя тридцать лет о теории «затяжного подросткового периода» вспомнил уже американский психоаналитик Питер Блос: ему показалось, что с молодыми американцами начинает происходить то, что когда-то описал Бернфельд. Похоже, он не ошибся, хоть и кончилось американское «подростковое» брожение куда лучше – возможно, потому, что оно пока не кончилось.

Член клуба «Сноб» Степан Пачиков, переехав в Америку в возрасте сорока двух лет, обнаружил, как и Влад Бородулин, что вновь стал молодым. «Я думаю, что одна из причин уравнивания возрастов, – написал мне Пачиков в ответ на вопрос о возрасте, – это то, что музыканты нашего поколения, постарев, не только остались на сцене, но все еще являются кумирами юнцов. Я недавно был на концерте Боба Дилана, и там был весь спектр: от юных тинейджеров до седых рокеров, панков и хиппи. Rolling Stones, Пол Маккартни, Леонард Коэн уравняли поколения в значительной мере».

Я с ходу соглашаюсь с этим правдоподобным утверждением, и только через пару дней мне приходит в голову мысль, что у молодых, наверное, есть и какая-то своя музыка, и своя специфическая культура. Но как же легко ее проглядеть, живя в Америке! По радио передают в основном ту же музыку, что и двадцать, и тридцать лет назад. Беби-бумеров так много, что молодых можно и не заметить, что, в свою очередь, позволяет не замечать собственный возраст, ведь именно соседство с более молодыми людьми заставляет понять, что ты стареешь.

Впрочем, чем ты старше, тем меньше неприятного замечаешь. Это непреложный факт, нашедший отчетливое отражение в английском слове mellow, которое переводится одновременно как «выдержанный», «зрелый», «веселый», «славный» и «спокойный». Вот еще одно научное исследование из редкой породы тех, о которых пишут в газетах и журналах: в 2009 году группа австралийских исследователей опубликовала работу под названием The Mellow Years («Выдержанные, зрелые, веселые, славные и спокойные годы»), в которой показали, что с точки зрения эмоций человек становится лучше с возрастом. Уходят неврозы, реакции становятся взвешеннее, поведение – спокойнее. Причем, утверждают исследователи, речь идет не о притуплении эмоций вообще, а именно об улучшении общего эмоционального фона. Попросту говоря, отрицательных эмоций становится меньше, положительных – больше. Чем человек старше, тем в среднем он счастливее.

Да-да, вот эти американские старушки с голубыми волосами, гуляющие по Риму, держась за ручки со своими спутниками, с видом, на наш вкус, немного дурацким, но безусловно счастливым, – их счастье, как утверждают ученые, является результатом не столько обстоятельств (обеспеченная старость, возможность путешествовать), сколько возраста (просто старость). Не совсем понятно, насколько счастливыми чувствуют себя стареющие представители поколения «сэндвич», но можно предположить, что их нескончаемые обязательства доставляют им меньше отрицательных эмоций, чем если бы они были моложе.

***

Похоже, обе культуры – и западная, и русская – «обманывают природу», только каждая по-своему. Западная – в первой половине жизни, откладывая деторождение. Русская – во второй половине жизни, выталкивая из общества самых счастливых и разумных его членов (австралийское исследование также показало, что чем старше человек, тем менее он подвержен отрицательным реакциям на происходящее, способным затмить рассудок), лишая их не только фактического права работать, но даже морального права получать удовольствие от жизни. И, конечно, с каким-то совершенно особым упорством отказывая им в праве на сексуальность. Тридцать пять лет назад моя бабушка, тогда пятидесятипятилетняя, вышла замуж – и я хорошо помню день, проведенный с нею в читальном зале научной библиотеки, где мигом разнеслась весть о присутствии такой диковинной дамы: весь день дверь в зал приоткрывалась каждые десять минут, в нее просовывалась женская голова, оглядывала мою красавицу-бабушку с головы до ног и исчезала. Готова поклясться, что за истекшие три с половиной десятилетия в российском восприятии возраста и сексуальности не изменилось ровным счетом ничего: образ сексуальной женщины старше тридцати пяти в российской массовой культуре практически не встречается. В западной культуре, наоборот, на грани исчезновения оказался образ сексуальной молодой девушки – во всяком случае, он переместился в область пограничную и почти опасную. Инфантилизация молодежи приводит к тому, что внешнее выражение юношеской сексуальности воспринимается практически как сексуальность детская. Я думаю, именно неприкрытая сексуальность молодых россиянок и имеется в виду, когда западные мужчины говорят о неслыханной красоте русских женщин, которая поражает иностранцев, впервые приезжающих в Россию.

Секс, как известно, неразрывно связан с деторождением, которое, в свою очередь, остается маркером, с одной стороны, взросления, с другой – молодости. Но известно и другое: продолжительность жизни современного человека такова, что детородный возраст уже давно не идентичен дееспособному возрасту, чтоб не сказать – молодости. Тем не менее русская культура настаивает на том, что с окончанием детородного возраста начинается старость, западная – на том, что предел детородного возраста еще отнюдь не означает наступления старости, иными словами, что молодость чуть ли не бесконечна.

***

Совершенно необходимо найти третий путь. Похоже, перед нами уникальный случай, когда «оба лучше» – и это именно тот рецепт, который выбирают не только вышеупомянутые Пачиков, Орешкин и Бородулин, но и все возрастающее количество людей, родившихся в России лет сорок-шестьдесят назад. С одной стороны, их дети, рожденные более или менее в соответствии с биологическим графиком, значительно старше детей их западных сверстников и либо уже стали, либо скоро станут самостоятельными. С другой – эти люди вовсе не собираются не то что умирать, но и выходить на пенсию, даже если им в спину дышат не только преждевременно состоявшиеся тридцатилетние, но и настырные двадцатилетние. Иными словами, эти люди, вопреки российской традиции, не продлевают искусственно свою старость, но и, в отличие от своих западных сверстников, не пытаются продлить молодость. Они продлевают зрелость.

Мне кажется, это именно та модель, по которой строил свою жизнь мой прадед-долгожитель, но по-настоящему массовым явлением она еще не стала – пока слишком нова, никем обстоятельно не описана, да и достаточно слов для ее описания еще не найдено. Недавно в Лондоне я брала интервью у известного историка. Он пришел на встречу вприпрыжку, без плаща и портфеля, такой мальчик 1959 года рождения. А я задала ему вопрос о ностальгии по позднесоветскому периоду – «тому времени, – говорю, – на которое пришлась молодость моего поколения». Он расхохотался: «Какая молодость, какого поколения? Да вам на вид восемнадцать лет!» Получилось ужасно неудобно, как будто это не он отвесил мне идиотский комплимент, а я на него идиотским образом напросилась. Мое возражение, что «мои одноклассницы стали бабушками», лишь заставило его еще более нервно расхохотаться. Но штука в том, что я вовсе не выгляжу на биологические восемнадцать лет – я выгляжу на метафорические восемнадцать, то есть на биологические сорок, которые на Западе не дают мне права ссылаться на какую-то другую эпоху молодости.

Я не нашлась, что ему ответить. А надо было сказать примерно следующее: «Ну что вы, моя молодость действительно пришлась на совсем другое время, и бог с ним, с этим временем неврозов, зашоренности, бесконечных отрицательных эмоций, ложного выбора, который, как тогда казалось, делается раз и навсегда. Неплохо, что она кончилась, а старость – она еще только будет. А посередине такое долгое время – у моего прадеда, работавшего до самой смерти в девяносто восемь лет, оно продолжалось лет семьдесят – такое, знаете, время выдержанное, спокойное, милое, веселое». С