Вера Шенгелия: Трое. Забытые герои августа 91-го

Пионерские галстуки тогда уже можно было не носить.

Мне было одиннадцать лет, на кладбище я бы не пошла даже под дулом пистолета. Больше я о них ничего не помню. Ни фамилий, ни имен, ни подробностей.

Помню фамилию Бурбулис, передачу «600 секунд» и программу «500 дней», помню Невзорова, Доренко, Силаева, Янаева, помню слова рекламного ролика про вентиляторный завод, повесть «Все течет» Василия Гроссмана.

А про «мальчиков» ничего не помню.

В маленькой брошюре, которую мне подарил папа Ильи Кричевского Марат Ефимович, написано: «Над людским морем в день похорон покачивались, словно от дыхания, три портрета. Мы запомнили эти лица навсегда, как и их имена».

Эту брошюру издали в Киеве в 1991 году. Тогда казалось, что есть вещи, которые забыть невозможно. Я пытаюсь представить, кем эти люди были двадцать лет назад.

Три дня всеобщего единения. Три дня, в течение которых ты смотришь на, положим, соседку и понимаешь, что у вас с ней есть что-то общее. Три дня, когда ты понимаешь, что что-то решаешь. Можешь что-то менять. И вот на излете этих трех дней гибнут трое молодых мужчин.

Все, наверное, замирают. Потом подолгу смотрят на их портреты. Несут цветы. Комарь, Усов, Кричевский. Главный символ августа 1991 года. Мы победили.

Может нормальному человеку в 1991 году прийти в голову, что всего через двадцать лет из нескольких десятков опрошенных мною людей, каждому из которых что-то около сорока лет, только двое смогут вспомнить фамилии этих троих?

«До сих пор, хотя и редко, но вспоминаются эти герои. Часть людей считает их первыми Героями России, а другая часть – последними Героями Советского Союза. По сути, такое различие в восприятии большого значения не имеет, но я как приверженец точности могу определенно сказать, что оба утверждения неправильные». Это пишет отец Владимира Усова контр-адмирал Усов уже в 2005 году.

Александр Арсентьевич умер около года назад. К счастью, у меня есть его книга «Записки рядового адмирала», в которой он среди прочего довольно подробно описал, каким был его сын Володя, как он погиб и что было после его смерти.

Все формальные ритуалы памяти при этом соблюдены. Главное слово здесь – «формальные». Над тоннелем, в котором погибли Усов, Комарь и Кричевский, установлен памятник – его практически никто не видит, даже те, кто стоит в пробке, потому что он отвернут от дороги. Есть мемориал на Ваганьковском кладбище – раньше к нему присылали венки от президента, но уже давно перестали. Есть Фонд Дмитрия Комаря – в него входит мать Дмитрия Комаря и очевидец его смерти Геннадий Веретильный. Есть премия Ильи Кричевского – ее уже давно никому не дают. Есть стипендия памяти Комаря, Усова и Кричевского – в Америке, в каком-то городке штата Айова, не в России.

Еще есть медаль, называется «Защитнику свободной России», – первыми ее получили Комарь, Усов и Кричевский, посмертно. С 2002 года ею больше никого не награждают.

«Раньше мы собирались два раза в год – на день рождения Ильи и в августе, в день их смерти, – говорит Марат Ефимович. – Людей с каждым годом, конечно, все меньше приходит. Вот в феврале вообще не собрались – эпидемия гриппа была».

К Марату Ефимовичу я прихожу на восьмом месяце беременности – с огромным животом, которого невероятно стесняюсь, потому что все время думаю о том, что я еще ни разу не видела своего сына, а эти родители уже никогда не увидят своих сыновей.

Поэтому, когда я понимаю, что мне не нужно идти к маме Дмитрия Комаря, Любови Ахтямовне, я испытываю облегчение. Я понимаю, что необходимости в этих изматывающих интервью с родителями нет, после разговора с отцом Ильи Кричевского.

Мы разговариваем с Маратом Ефимовичем полтора часа, но я так и не включу диктофон, чтобы прослушать наше интервью. Практически все, что рассказывает отец Ильи Кричевского, я уже знаю. Перед тем как прийти к нему, я уже прочитала десятки газетных вырезок, воспоминаний, дневниковых записей, прослушала обрывки эфиров. Больше всего меня поражает то, что я узнаю не только истории, которые рассказывает Кричевский, но и слова, обороты, которыми он их рассказывает. За двадцать лет все это упаковалось в его памяти в специальные брикетики.

Никаких других воспоминаний, фактов, подробностей мне и не нужно. Я хочу написать о трех мужчинах такие истории, как если бы я просто записывала уже существующие. Как если бы мне просто нужно было пересказать три биографии, которые были бы уже в коллективной памяти, в языке.

Русский, еврей и татарин. Сын военного, хороший мальчик из московской семьи архитектора и художника, простой парень, афганец – сын товароведа из подмосковной Истры. Почти двадцатилетний, почти тридцатилетний, почти сорокалетний.

Удивительным образом так получилось, что они идеальные герои в смысле «действующие лица». Если бы кто-то хотел придумать героев для учебника по новейшей истории или для фильма про август девяносто первого, едва ли у него получилось бы лучше.

Поэтому я просто собрала все, что могло остаться и осталось в коллективной памяти, собрала так, чтобы из них сложились три истории. Чтобы эти истории были у тех, кто уже не помнит имен этих мужчин или, как мой будущий сын, никогда их не знал.

Дмитрий Комарь

«Не-е-е-е, мам, хватит, я свое отвоевал». 20 августа мама Дмитрия Комаря Любовь Ахтямовна правда могла за сына не волноваться. Вообще у нее были все основания, чтобы подумать, что он полезет в самое пекло, но как-то уж очень убедительно он сказал, что правда, сколько можно этой кровищи.

Сколько действительно можно этой кровищи и пылищи, два года смотрел на нее в Афгане, два года на все лады слушал, как завывают, и завывал сам: Так что ты, кукушка, погоди / Мне дарить чужую долю чью-то. / У солдата вечность впереди, / Ты ее со старостью не путай.

Этот гимн афганцев, придуманный таким же, как они все, контуженым солдатом Юрием Кирсановым.

Правда, надоели уже эти танки, эти бронетранспортеры, никогда же их не хотел, хотел летать, даже поступал до армии еще, до Афгана, в летное училище, но не взяли – сказали, сердце слабовато.

Но это только чтобы летать человеку нужно идеальное сердце, а чтобы трястись на броне на пятидесятиградусной жаре, среди пылищи и кровищи, достаточно обычного сердца, вон хоть как у него, Дмитрия Комаря.

Нет, правда, ему туда совсем не нужно было, на эти баррикады. Прошло три года после армии, и он научился жить нормальной гражданской жизнью, встретил Машу, свою невесту, – осенью они поженятся, и гори они синим пламенем – и этот Афган, и вообще все эти ваши танки, погоны и солдатики.

С Машей они уже все решили, даже сходили в райисполком, хоть какой-то толк же должен быть с этого Афгана, хоть квартиру дадут. Квартиру, конечно, никакую не дали, и это бы ладно, но сказали «мы тебя туда не посылали, нечего теперь».

Тут Любовь Ахтямовна впервые увидела, каким он на самом деле вернулся с этой войны: он стал желтым, стал кричать и трястись.

Любовь Ахтямовна боялась, что он испугает маленьких, сестру и брата, которым был и отцом, и нянькой. В восемьдесят восьмом году, когда Комарь вернулся из армии, его сестре Тане было шесть лет, а Алеше, брату, – всего три.

Так что, кстати, когда ему вообще было идти к этому Белому дому – на одной руке Танечка, на другой – Алеша. Даже на свидания к Маше он так ходил, с этими двумя, с одной стороны, смех, конечно, а не свидание, а с другой – даже наоборот, эффектно.

Таня родилась, когда Комарю было четырнадцать лет. Он сразу стал настоящим старшим братом – с пеленками, бутылочками, коляской. Потом сразу армия, потом вернулся. Однажды вошел в кухню, а там младшие залезли к Любови Ахтямовне на колени. Таня на левое и Алеша на правое. Дмитрий – это после Афгана уже, две контузии, четыре медали, здоровый лоб – посмотрел на них и говорит: мам, а мне куда?

То есть он как-то сразу стал взрослым, еще в школе. Вот в этой самой, которая Старорузская средняя общеобразовательная школа. Это сейчас она имени Дмитрия Комаря, а тогда бы это никому и в голову не пришло.

А школа, кстати, у Комаря была очень хорошая, она и сейчас хорошая. Кто в это сейчас поверит, но ее придумали Чехов с Гиляровским, когда-то была еще церковно-приходской. Вот их бы имени и была, если бы не Комарь со своим геройством.

Про геройства Комаря кто угодно расскажет. За год, например, до путча вдруг приходят из милиции. Спрашивают, тут ли живут Комари? Любовь Ахтямовна успела испугаться, а тут, оказывается, пришли объявить благодарность Комарю Дмитрию Алексеевичу, 1968 года рождения. Защитил какую-то девушку от хулиганов. Или поехал в Лазаревское в отпуск, это когда уже на автопогрузчике работал в фирме «Интерьер». В горах сошла лавина, и вот он весь отпуск, вместо портвейна и ночных купаний, откапывал трупы, разгребал, разбирал, спасал. Это потом уже Любови Ахтямовне рассказала Димина начальница.

Вообще-то у него есть медаль «За боевые заслуги», но вот про нее почему-то как раз никто не рассказывает.

Так вот, чего ж он туда пошел к этому Белому дому, если не собирался? Он, кстати, правда не собирался, без рисовки.

Но услышал вот это: «Товарищи! Я, офицер Советской Армии, полковник, Герой Советского Союза, прошедший огненные дороги Афганистана, познавший ужасы войны, призываю вас, моих товарищей-офицеров, солдат, матросов, не выступать против народа, против ваших отцов, матерей, братьев и сестер. Я взываю к вашей чести, вашему разуму, вашему сердцу. Сегодня судьба страны, судьба ее свободного, демократического развития в ваших руках. Не допустите кровопролития. Никакой поддержки заговорщикам. Всячески препятствуйте осуществлению их преступных замыслов».

Это из какого-то радиоприемника на работе говорил Александр Руцкой, афганец. Уже через два года он будет что-то похожее говорить в радиоэфир, а солдаты на этой же частоте будут кричать ему: Руцкой, сними, сука, свои погоны, блядь. Но это будет в девяносто третьем, а сейчас, в девяносто первом, слова Александра Руцкого, побывавшего в афганском плену, для Дмитрия Комаря звучат не как призыв, а как самый настоящий приказ. Поэтому он долго не раздумывает – собирался, не собирался, встает и идет на войну.

Там он сразу оказывается в самом пекле, в самом тоннеле, видит движущуюся колонну БМП, сколько он их таких видел, рядом с ним еще афганец Чурин – что, им надо рассказывать, что ли, что делать? Надо закрывать смотровые щели, пусть помечутся в темноте, они и закрывают, машина встает, и кто-то изнутри открывает люк.

Зачем Комарь бросается в этот люк с голыми руками, никто тогда не понял, но удержаться ему не удается, и, то ли от выстрела, то ли от того, что БМП резко дергается, Комарь падает, но как-то неловко, так, что цепляется ногами за машину и не может никак с нее спрыгнуть. Тогда он еще жив. И Чурин пытается его снять, но не получается. Потом еще один, Веретильный, бросается на помощь, но его ранят.

Кругом выстрелы, а машина, на которой висит Комарь – так в Афгане вешали мертвых для устрашения, – дергается и скребет по стенке тоннеля. И когда БМП вырывается наконец из тоннеля, раздавленная голова Дмитрия Комаря волочится за ней по асфальту.

Владимир Усов

Никакой, конечно, не Владимир. Все звали его Володя. У него были роскошные густые усы, под ними самая дружелюбная и скромная улыбка, которую только можно себе представить. В советских фильмах таких, как Володя, всегда играл артист Александр Михайлов – добрых, честных и таких, про которых собственные жены говорят «непутевый».

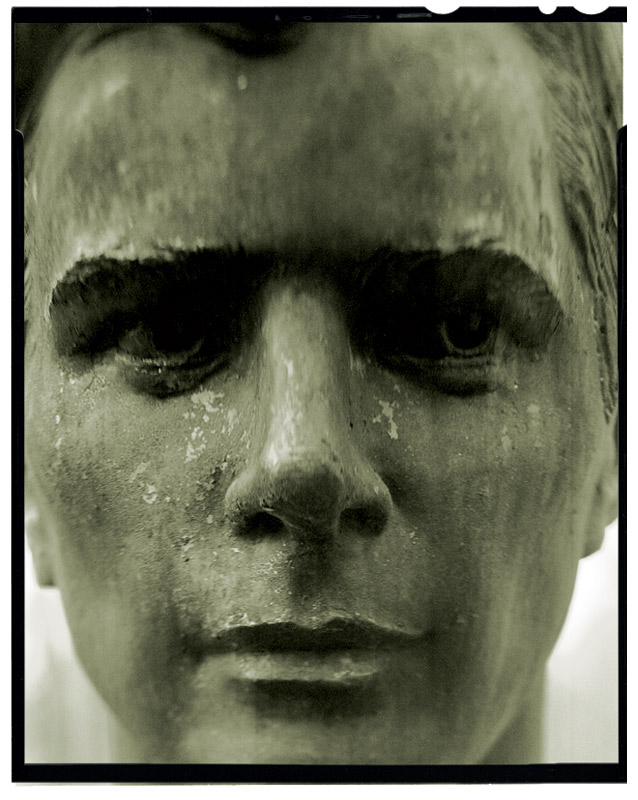

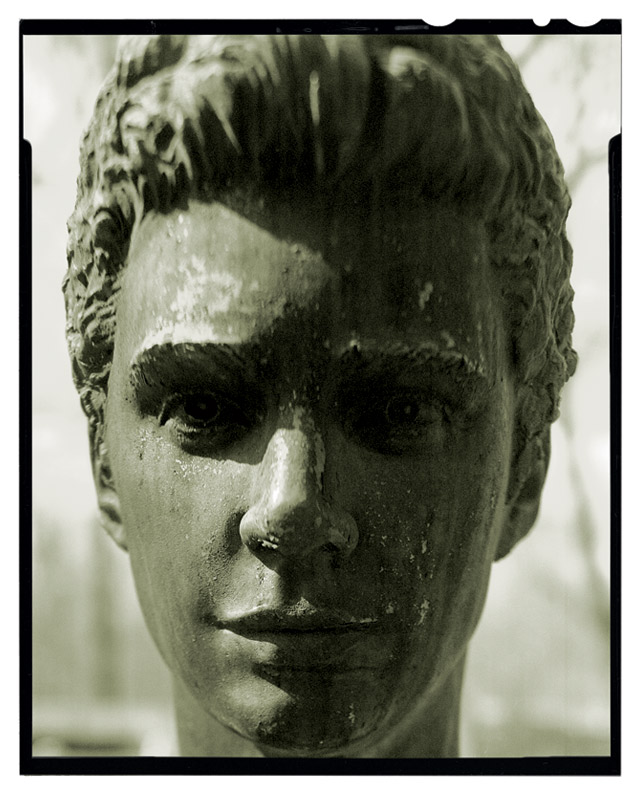

Про то, что у Володи были усы, мало кто знает. Уже после его гибели художник Юрий Арцименев сделает эскизы для почтовых марок, и Володя будет нарисован таким же, как на памятнике на Ваганьковском: волосы на косой пробор, гладковыбритое худое лицо. И для памятника, и для марки его срисуют с фотографии, на которой ему нет и тридцати. Все говорят: погибшие мальчики, погибшие мальчики, а Усову в августе девяносто первого было уже тридцать семь лет. Но он все равно, конечно, был мальчиком.

Рядом с отцом, Александром Арсентьевичем Усовым, адмиралом, громадой, любой бы остался мальчиком на всю жизнь. Усов-старший был таким настоящим хорошим семьянином старого образца: не боялся никакой работы, мог полгода болтаться в море, мог клеить обои, строить дачный дом, выбирать жене перчатки, а сыну – велосипед, и от всего, главное, получал удовольствие.

Володя родился в Латвии, в Вентспилсе, а потом ездил всю жизнь по стране – куда отец, туда и они с мамой. Жили в Риге, в Парголове рядом с Питером, даже в Магадане, в маленькой Лиепае.

Из Лиепаи почти все забылось, кроме того, что рабочие запили – и Соне, Софье Петровне, пришлось самой доделывать ремонт в казенной квартире. И еще запомнилось, как Володя с соседским мальчиком прибежали однажды счастливые: смотрите, смотрите, мы говновозного жука нашли.

А Магадан, наоборот, запомнился хорошо и надолго. Там Володя пошел в восьмой класс – все-таки уже совсем взрослая жизнь. Учился так себе – кто будет хорошо учиться, когда все время нужно переезжать, когда школа то большая, городская, а то сельская, два деревянных этажа. Когда он погибнет, какая-то магаданская газета опубликует целую полосу воспоминаний его одноклассников, и главное, что они про него будут говорить, – что учился средне, но из семьи был хорошей. Спустя двадцать лет то, что его отец был моряком, будут помнить лучше, чем самого Володю Усова.

Из Магадана Усовы переедут в белорусский Пинск, и уже оттуда Володя отправится в Москву – поступать. Там познакомится с красивой Людой Зарубиной в больших очках, влюбится и женится на ней. Они станут жить вместе с родителями Люды, и чуть больше чем через год у них появится маленькая Марина.

Как они жили? Точно, что все с ума посходили от радости, когда родилась Марина. А вот как они там жили вдвоем? Легко ли было с доверчивым, тихим, ласковым Володей? Легко ли вообще жилось в Москве в 1977 году молодым людям с маленьким ребенком?

Когда Марине исполнилось два года, Володя пошел служить в армию, ему было двадцать четыре года. Для чего должен был идти в армию человек, который служить не хотел, у которого была уже семья, дочь, а главное – почему должен был идти в армию человек, чей отец был адмиралом военно-морского флота? А с другой стороны, что мог сказать Володя адмиралу Усову? Хорошо, что служил на берегу, а не болтался в ледяном страшном море.

Потом Володя вернулся из армии, пожил какое-то время с женой, и они развелись. Но до последнего так и ездили вместе на дачу, крутились вокруг подросшей уже Марины, и – кто теперь в это поверит – они сошлись бы обратно и уже зажили бы нормальным взрослым браком, и времена менялись, и с работой налаживалось. И с деньгами. Потому что вообще-то у Володи всегда были долги. Такие странные долги – он всегда свои деньги всем друзьям раздавал, потом оставался на мели, одалживал, перезанимал у кого-то; а кто-то был ему должен и должен много. Но не стал же бы Володя требовать свои деньги назад?

И тут он пошел работать экономистом на совместное предприятие. Чем-то там они таким занимались, куда-то нужно было ездить, что-то такое даже делать на компьютере. Все пошло в гору у тихого, улыбчивого Володи, который не перерос отца, а просто подружился с ним, дачу построили вместе, говорили про политику, даже вместе заполняли толстую тетрадь: кто из правительства страны на какую должность переместился, кто вышел на пенсию, кто получил высокий пост. Целая тетрадь таких досье. Про Ельцина тоже там было – как не быть, Ельцин казался правильным, хорошим руководителем.

Володя честно сказал маме, что на баррикады пойдет. У него был бинокль, и из своей конторы, которая находилась в гостинице «Белград», он видел, что на улицах не только мужчины, не только танки и не только солдаты. Он видел, что на улицах женщины и дети, детей сажали на дула танков и фотографировали. Володя ничего не сказал маме ни про какую демократию, ни про какого Ельцина, он сказал, что там, на улице, женщины и дети, поэтому нужно пойти, вдруг кому-то нужна будет помощь.

Помощь и вправду была нужна этому смелому парню в тоннеле, который вспрыгнул на БМП, упал и волочился теперь за ней вниз головой. Володя побежал к нему, сначала слышал выстрелы, а потом уже ничего не слышал.

Когда контр-адмирал Александр Арсентьевич Усов вернулся в московскую квартиру с маленькой ухоженной дачи, зеркала были завешены черным, и на вопрос «где Володя?» Софья Петровна ответила: в морге.

Илья Кричевский

Хоронили Илью Кричевского в субботу 24 августа 1991 года. Когда приехали на кладбище, гробы, в которых лежали Дмитрий Комарь и Владимир Усов, внесли в церковь, а гроб с Ильей отставили.

Родители Ильи – Марат Ефимович и Инесса Наумовна – не волнуются, потому что все в эти дни организовывается так просто и быстро, что можно не волноваться.

Вообще, Кричевские не знают иврита, не празднуют Песах, на их двери не висит мезуза. На то, что они евреи, ничего в их жизни не указывает, кроме записи в графе «национальность» и того, как именно хоронят Илью.

К гробу Ильи подходит Зиновий Львович Коган – раввин общины «Гинейни». Хоронят через три дня, в субботу – все не по правилам, Когану говорят: что ты делаешь, иудеи в Израиле рвут на себе волосы, но сам факт, что Кричевские согласились хоронить по иудейскому обряду, так удивителен, что Зиновий Львович не только соглашается хоронить, но даже разрешает открыть гроб.

Чуть позже – мыслимо ли? – то, как Коган в кипе и талите читает кадиш над гробом Кричевского, покажут по телевизору.

Тут начинает играть скрипка – невыносимо грустно и протяжно. Марат Ефимович поднимает голову. Над гробом его сына удивительно тонко и стройно играет этот смешной человек – он толкался всегда у магазина «Инструменты» на Сухаревской, помогал купить бензопилу, был на столько лет старше Ильи, а вот же пришел на похороны, оказалось, что выпускник консерватории и играет на скрипке.

Тогда еще никто не знает этого, но Сан Саныч Чесалов будет приходить на это кладбище и домой к Кричевским еще двадцать лет и, наверное, еще столько, сколько сам будет жив.

Друзей у Ильи всегда много. Его вообще любят, вокруг него всегда накурено и хохот.

Еще на первых курсах архитектурного они с ребятами устраивают поэтические вечера, зовут приятелей, девушек, родителей – не протолкнуться. В зале – весело, а на афише – «Поэты потерянного поколения. Слишком радостно нас отпевали живыми».

Никто никогда не хвалил стихов Ильи. При его жизни их не хотели печатать, и даже отец считал их слишком юношескими и ученическими. Потом после смерти издадут отдельную книжку, и еще одну, Евтушенко включит стихи Кричевского в свой сборник, Александр Кобринский напишет рецензию, а Кирилл Ковальджи, в чью литературную студию ходил Илья, процитирует в предисловии: Стой, старый конь! / Три дороги и камень. / Прямо пойдем – / Так прикончат меня.

Стихами Кричевский увлечен долго и сильно. Еще театральной студией – он играет каких-то веселых морских разбойников и в гриме очень похож на Джонни Деппа в роли Джека Воробья. В студии в него все влюблены, с ним весело, на застольях он не стесняется читать свои стихи. Еще все очень хвалят его рисунки, рисует он на первых курсах архитектурного очень много. Такой знакомый тип человека – за все хватается и все у него получается.

Пока все идет так – школа, стихи, театр, институт, потом армия.

В армии происходит вот какая важная штука.

Служит он в Новочеркасске. Дедовщины в части не было, Илья говорил «сапоги я никому не чистил». Но там ему рассказывают, что такое Новочеркасский расстрел 1962 года, во время которого по приказу Хрущева был открыт огонь по толпе бастовавших рабочих. Это оказывается большой и важной историей. Потрясением.

Через два положенных года Илья приезжает в Москву. Читает «Архипелаг ГУЛАГ» и рассказы Шаламова. Ходит ошарашенный, с отцом не обсуждает – Марат Ефимович отказывается «это» читать. Про политику, перестройку, Ельцина в семье у Кричевских не говорят.

После армии Илья возвращается в свой проектный институт, куда был распределен еще до армии. Работа эта просто доканывает, по-другому не скажешь. Хотя дома Илья разворачивает перед отцом, который тоже архитектор, кальки, показывает, рассказывает, возбужденно говорит, как можно было бы все переделать, перестроить, изменить.

До августа девяносто первого остается совсем немного.

Вдруг выясняется, что можно увольняться, идти работать в кооператив. В кооперативе ничего не получается, Илья торгует цветами, строит с отцом дачу, ездит по Подмосковью на мотоцикле – спиливает бензопилой пни на участках.

Живет с родителями, ни в кого не влюблен раз и навсегда, слушает Black Sabbath и Led Zeppelin.

Фамилию Кричевский среди фамилий погибших у Белого дома впервые называют на «Эхе Москвы», в передаче у Владимира Бабурина. В эфир звонит Марат Ефимович и переспрашивает в том смысле, что – правда? Кричевский?

А за несколько часов до этого Илье домой позвонил Коля Ткачев. Коля Ткачев из Жуковского, вместе служили, танкисты, все дела. Сказал: Илья, ты знаешь? Пойдем? Там же танкисты кругом, как мы!

Илья оделся и крикнул уже из коридора: пойду пройдусь.

Дальше уже оставалось совсем немного, только этого еще тогда никто не знал. Они встретились и прогулялись. Послушали, что говорят и что поют. Потолкались, побродили и собрались уходить.

И тут раздались выстрелы. Один за другим. Потом крики.

Делятся ли люди на тех, кто, услышав выстрелы и крики, бежит от них, и на тех, кто, услышав выстрелы и крики, бежит к ним?

Коля где-то затерялся, куда-то не протолкнулся, а Илья побежал к тоннелю.

Потом вбежал в тоннель.

Потом увидел, что один человек уже мертв.

Потом – как еще один стал мертвым прямо на глазах у Ильи.

Потом пуля попала прямо в лоб, прямо в середину лба Ильи Кричевского, как будто стрелял снайпер из такой навороченной винтовки, как в боевиках, пуля прилетела сверху, попала прямо в лоб, и все кончилось.С