Очерки по философии

архитектурной формы

Картина мира в архитектуре. "Космос и история"

Михаилу Аркадьеву

1. Предварительные замечания

В отличие от пространства природы, архитектура представляет собой окультуренное, искусственное, очеловеченное пространство. Это определяет некую двойственность, неясность в постановке вопроса об архитектуре как картине мира. В качестве пространства архитектура ничего не изображает, но просто есть, и в этом смысле она никакая не картина мира, но просто мир. С другой стороны, этот мир не молчалив, подобно ландшафту, но, напротив, вовсю транслирует идеи и идеологии и в этом смысле о чем-то повествует, является картиной чего-то. Тогда понятие картины мира все же применимо к архитектуре.

В отечественной ситуации за понятием "картины мира" встает традиция тартуской семиотической школы и выросшей на ее базе культурологии1. Картина (модель) мира в семиотике — это исследовательский конструкт, описывающий развернутую систему символизации пространства, четкая иерархия ценностей, система оппозиций и отождествлений. Пусть этот конструкт абсолютно адекватно описывает реальную ситуацию. В таком случае перед нами некая архитектоника культуры, как бы сооружение, здание. Кажется, если подставить на место этого сооружения реальную архитектуру, то она подойдет туда идеально, без зазоров. Причем, к радости архитектуроведа, окажется в центре культуры так, как нельзя было и надеяться, — станет ее несущей конструкцией.

Тождественность архитектурного образа и образа картины мира в семиотических исследованиях производит иногда ошарашивающее впечатление. Приведем в качестве примера анализ иконографической программы Фонтана Рек Бернини

у М.Б.Ямпольского.

"Концепция Фонтана была позаимствована Бернини у иезуита Анастасиуса Кирхера, занимавшегося египтологией и фантастической интерпретацией египетских иероглифов. ...Обелиск по Кирхеру — Бернини — это символ божественного света, нисходящего на первозданный хаос (скала), в темноте которого под действием света рождаются священные реки. В пещерах Бернини поместил Льва (солярный символ) и Бегемота (животное Тифона), превратив аллегорию Рек в своего рода миф о Ниле. Лев в пещере является символом солярного оплодотворения Земли. Бегемот-Тифон — иссушающий ветер, антагонист Нила-Осириса и солярного Льва"3. Сходство картины, нарисованной М.Б.Ямпольским, с мифологическими картинами мира настолько бесспорно4, что, читая это описание, в какой-то момент начинаешь забывать, что речь идет о Бернини; кажется, что это — исследование мифологии какого-то племени, еще не изученного, но близкородственного хорошо знакомым.

Итак, с одной стороны, поразительная близость семиотической культурологии и части архитектуроведческих исследований, с другой — засвидетельствованная временем "неплодность" их союза. С одной стороны, ощущение, что, описывая модель мира в некой архаической мифологии, семиотика на самом деле описывает иконографическую программу какого-то известного памятника архитектуры, с другой — очевидность того, что прямое перенесение понятия картины мира в архитектуроведение ничего, кроме постановки уже поставленных вопросов, не даст.

Возможны два выхода из этой ситуации соблазна, соответствующие самой ее двойственности. Или — пренебречь засвидетельствованной временем "неплодностью" союза с семиотикой, или — напротив, исходить из решения суда времени и соблазну не поддаваться. Ясность оппозиции указывает на то, что нечто среднее здесь невозможно. Но несмотря на это ", мы склонны обсудить возможности иного пути. Как только мы импортируем семиотику в архитектуроведение, то есть по сути уничтожаем разницу между ними, — их союз оказывается неплодотворным. Но это означает, что необходимо удерживать эту разницу. То есть отнестись к архитектуроведению и семиотике как к двум героям, которые не должны отождествляться друг с другом. В силу их близости у них, несомненно, найдутся общие темы для разговора, но этот разговор не должен мыслиться как монолог, где герои сливаются, сохранять диалогичность, в которой их различие удержано. Применительно к проблеме картины мира это означает следующее. Разумнее, быть может, не пытаться понять и описать архитектуру как еще одну картину мира в семиотической галерее различных языков культуры, но, напротив, продумать дразнящее сходство между "картиной мира" (как она предстает в семиотических исследованиях) и архитектурой — в конечном счете для того, чтобы эксплицировать, вывести на поверхность их различие. Именно это различие, как представляется, и может стать неким нетривиальным вопросом к архитектуре о ее специфике.

2. Парадокс историчности

Приведенный пример анализа Фонтана Рек Бернини М.Б. Ямпольским воспроизводит структуру мирового древа

с дразнящей степенью артикулированности и подробности. Стоит, однако, взглянуть на ситуацию шире, и мы придем к достаточно странной констатации. А именно: все развитые структуры символизации пространства в архитектуре соотносимы с этой схемой. Понимание сооружения как центра мира, от которого начинается отсчет пространства, — основа всех систем архитектурной семантики по крайней мере вплоть до эклектики (которая в этом смысле точно охарактеризована Г.Зедльмайером

как "утрата середины"5), а в отдельных случаях и дальше. Эта ось мира имеет достаточно ясную иерархию — можно сказать, что архитектура всегда служит медиатором между нижним, средним и верхним мирами. Подобные характеристики в равной мере приложимы к символическим системам, максимально далеко отстоящим друг от друга.

Можно сказать, что схема "мирового древа" одинаково сопоставима с политической символикой Версаля

и архитектуры Брахманидов в Индии,

восточно-православным храмом

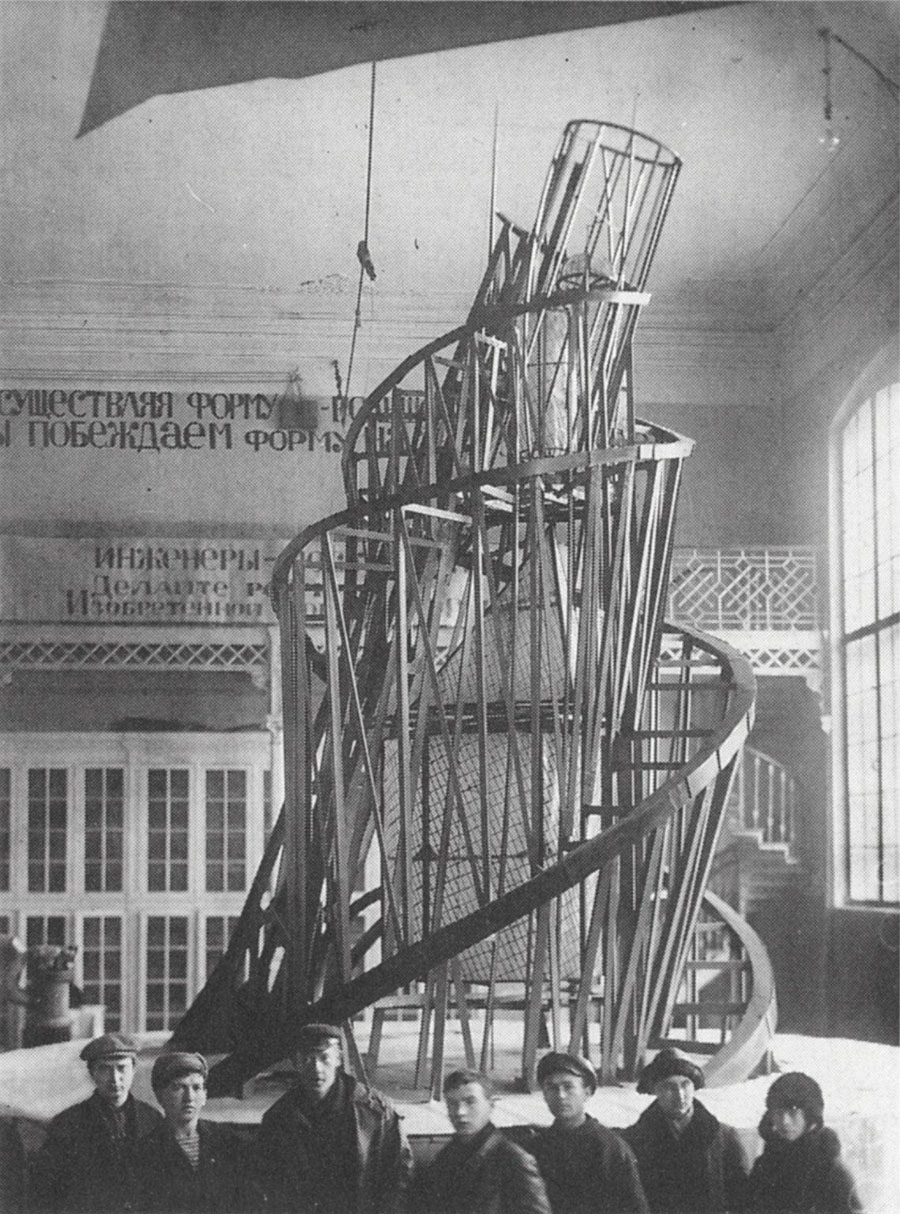

и символикой Дворца Советов в Москве,

масонской символикой храма Христа Спасителя Витберга

и библейской символикой Башни III Интернационала Татлина.

Можно, разумеется, найти отличия названных примеров от классических схем мирового древа, но эти отличия не превысят обычных пределов вариативности для столь фундаментальной структуры.

Наверное, для структурного антрополога родство фундаментальных систем мирового древа с символикой шедевров архитектуры — факт, исполненный радостных заветов. Иначе -- у искусствоведа. Если для архитектуры, непосредственно вырастающей из мифологических культур, это родство выглядит естественным (а при его исследовании может оказаться захватывающе интересным), то для более отдаленных эпох ситуация выглядит иначе. Сходство солярной символики в градостроительной схеме Версаля и в планировке индейских деревень, исследованных К.Леви-Строссом,

кажется уже не захватывающе интересным, но отчасти тревожным. Если Версаль и индейские деревни передают одну и ту же идею пространства, то их смысл оказывается как бы одинаковым, равноценным, что для историка искусства уже просто возмутительно. Кажется, что иконографические исследования, обнаруживающие скрытую символику архитектуры, открывают самые глубокие и тонкие слои семантики архитектуры, некую квинтэссенцию смысла памятника. И вдруг эта тончайшая и почтеннейшая материя смысла, эта квинтэссенция ценности памятника предъявляется нам в наглом и неприличном виде примитивной индейской деревни.

Дело, однако, не в чувствах искусствоведа. Само сходство тех картин мира, которые описывает семиотика, и архитектуры может быть понято как вопрос. В самом деле, эти картины мира, эти рощи "мировых древ", возникают из исследования мифологических культур. То есть доисторических времен. Именно до-историей "датируются" эти ясно выстроенные и символически обжитые картины Космоса. Архитектуры же в это время нет.

Можно, конечно, назвать архитектурой курганы и менгиры,

юрты и шалаши,

но глубочайшая пропасть между "хижиной и дворцом" от этого не исчезнет. Ясно, что, даже называя доисторические постройки зодчеством, мы имеем в виду под этим словом нечто принципиально иное, чем зодчество в обычном смысле.

Архитектура рождается лишь с началом истории. Почему? Почему возникновение истории оказывается для архитектуры условием ее осуществления, если уже в до-истории мы имеем столь развитую и символически освоенную структуру Космоса, некие мыслительные здания, сравнимые по масштабам с любой архитектурно-символической программой? Почему сама возможность архитектуры оказывается опосредованной историей?

Эти вопросы производят впечатление в лучшем случае какой-то наивности, в худшем — неправильности, незаконности. Само это впечатление уже показательно. Законными нам кажутся те вопросы, которые так или иначе соотнесены с существующими парадигмами изучения. Но ни в одной из парадигм архитектуроведения вопрос об историчности архитектуры не ставится — она полагается сама собою разумеющейся.

Историчность — это принятие времени, осознание необратимости тех изменений, которые оно с собой несет. Как пространственное искусство архитектура вообще не выглядит релевантной времени. Но главное — утверждает своим статусом не изменения, но стабильность, не время, но вечность. М.Элиаде противопоставил "Космос" и "историю"

как две формы миропонимания.6. Космос стабилен, история — подвижна, отсюда две разные модели мира и две разные стратегии культуры.

В этом противопоставлении архитектура всей своей поэтикой принадлежит миру Космоса, а не истории:

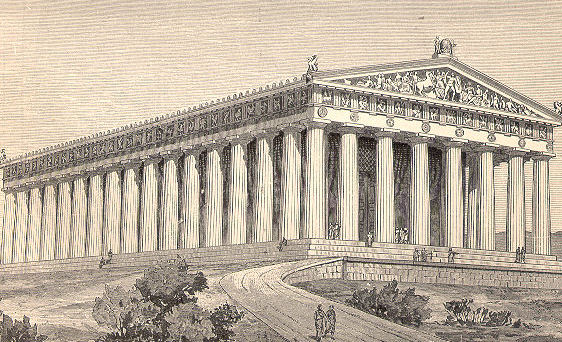

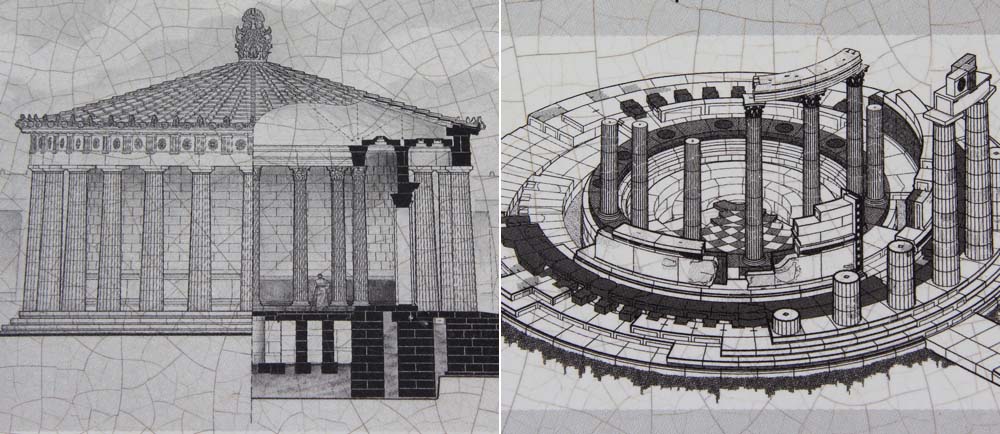

Парфенон,

Пантеон,

Св. София

или готический собор

— все они ярко и ясно утверждают идею вечности. Парадокс заключается в том, что этот Космос осуществляется лишь на фоне истории.

Эту ситуацию одновременной, казалось бы, исключенноcти архитектуры из истории и невозможности существования вне ее мы обозначаем как парадокс историчности архитектуры.

3. Космос на фоне истории

Парадокс историчности не может быть снят, ибо очевидное противостояние архитектуры и времени, Космоса и истории не может быть преодолено. Но мы должны понять его как сущностную проблему архитектуры. Тогда вопрос в том, почему архитектура возможна лишь на фоне истории, превращается в вопрос о самой сути архитектуры, основе ее самостояния — вопрос, который сама она разрешает постоянно.

Мы обозначили как интуитивно очевидное отличие доисторического строительства от собственно архитектуры. Попытаемся теперь его эксплицировать. В чем оно?

Поставим этот вопрос в предельно наивной форме: в чем, скажем, отличие греческого храма, например Парфенона, от какой-нибудь избы? Наивный вопрос дает нам достаточно ясный ответ: Парфенон обладает некой специфической формальной концепцией. Его форма не сводима ни к конструкции, ни к функции, ни к материалу, ни к традиции — словом, ни к чему, что искусствознание использует для ее объяснения, прекрасно зная, что это объяснение остается частичным, а полное — невозможно, ибо оно есть посягательство на саму тайну искусства. Можно сказать, что форма превращается здесь в некий самостоятельный феномен, самостоятельную тему обдумывания, сюжет рефлексии мастера.

В таком случае именно наличие формы как самостоятельного сюжета рефлексии (можно сказать, рефлексивной формы) и есть отличие архитектуры от доисторического строительства. Тогда парадокс историчности архитектуры может быть сформулирован в ином виде. А именно, как вопрос о том, почему художественная форма возникает лишь на фоне истории. Если вопрос об историчности архитектуры вообще выглядит каким-то наивным и неправильным, то вопрос о форме уже не кажется таковым. Он соотнесен с одной из фундаментальных парадигм знания об искусстве — с парадигмой формального искусствознания. Однако ни эта переформулировка, ни это соотнесение не приближают нас к разрешению парадокса. Напротив, они позволяют осознать его глубину.

Мы начали с указания на то противоречие, которое возникает при столкновении архитектуры с парадигмой картины мира: мир или его картина? формальное искусствознание как раз и утверждает такое видение архитектуры, при котором она не является картиной чего-то, но просто есть самоценный феномен. В этом смысле формы архитектуры могут пониматься как рядоположенные ландшафту (ср. С.Эйзенштейн:

"пластическая тенденция монумента <...> подобна горам"7).

Если же формы сами по себе ничего не значат, то они и не связаны с некой "картиной мира" — они именно созидают архитектуру как мир.

Почему же это созидание оказывается возможным лишь на фоне истории? Почему вдруг условием для деятельности человека по производству предметных форм мира, собственно просто вещей, оказывается его историчность? Эту способность гораздо легче связать с некой онтологией человека (cp."homo faber"), чем с его историей, и именно в этой перспективе он, видимо, осмыслялся отцами формализма (cp."Kunstwollen" как онтологическое свойство человека у А.Ригля).

Попробуем вновь переформулировать вопрос. Что в системе доисторической ментальности противоречит идее формы, почему она невозможна в доистории?

Очевидно, что доисторическая ментальность не может рассматриваться сама по себе — она предстает в виде неких исследовательских моделей. Собственно единственной такой моделью и является "мифологическая культура". Аналогия между этой культурой и архитектурой рассматривалась нами в начале. Стройная система ценностей и смыслов, оппозиций и отождествлений, ясный порядок Космоса — все это выглядит некой архитектурой мысли, которая, казалось бы, прямо диктует появление архитектуры реальной. Это классически ясная архитектоника, архитектура без архитектуры, и здесь самое существенное это без — в нем вся структура рассматриваемого парадокса. В таком случае представление о доисторической ментальности как о мифологической культуре для разрешения парадокса историчности нам ничего не дает.

Возможна ли иная модель? Нам представляется, что в этом качестве может быть понята "народная культура" М.Бахтина.

Эта модель описывает не доисторическую ментальность, но низовую культуру исторического времени, в чем, естественно, существенный недостаток предлагаемого нами хода. С другой стороны, анализируя концепцию М.Бахтина, оказывается достаточно трудно указать в ней черты, которые спровоцированы историчностью описываемой им культурной ситуации. (Заметим, что и в других исследовательских парадигмах средневековая культура предстает как некая сфера доистории в истории — в этом смысле сходство между идеей "холодного общества" у К.Леви-Стросса

и идеей "истории большой длительности" у представителей школы Анналов весьма показательно8).

Концепция народной смеховой культуры Бахтина слишком известна, чтобы пересказывать ее сколько-нибудь подробно. Нам важен лишь один мотив — постоянно происходящее в этой культуре движение некой материи. Здесь все пожирается и переваривается, перемалывается и разлагается, зачинается и умирает. Представим себе в этой ситуации законченную, завершенную форму. Она не удержится ни одного мгновения, немедленно будет перемолота и переварена.

В культуре, описываемой Бахтиным (в его концепте этой культуры), постоянное бесформенное движение материи чрезвычайно важно. Оно понимается как аналог цикла "смерть-воскресение". Собственно, это нельзя даже назвать циклом, поскольку смерть не отделена от жизни как самостоятельный феномен. Они соединены в одно целое, и это целое — постоянно движущаяся материя9.

Сама идея формы — это фиксирование неких границ, отделение одного от другого, придание части материального мира некой целостности путем отграничивания этой части от всего остального. По Аристотелю, целое — то, что имеет начало, середину и конец.

Целое, то есть оформленное, — закончено. В ситуации культуры, где постоянное движение материи есть аналог цикла "смерть-воскресение", целостность, законченность чего-то может пониматься только как выпадение из этого цикла. Это означает, что форма имеет по сути единственную интерпретацию. Она — аналог смерти — и без воскресения.

У Бахтина бесформенное движение низовой культуры противостоит культуре официальной, низовая и официальная культура находятся в постоянном диалоге: первая постоянно инвертирует оппозиции второй и высмеивает ее ценности. В этой противопоставленности можно увидеть связь, привязанность бахтинской народной культуры к истории, ибо в качестве официальной выступает историческая культура Средних веков, а без нее не может существовать и ее оппозиция. Но, заметим, эта историческая культура Средневековья выступает у Бахтина как начисто лишенная истории. Напротив, именно ее косность, неподвижность, неизменность — т.е. вне-историчность — оказываются сюжетами для диалога с народной культурой.

Имея в виду эту вне-историчность официальной культуры, мы можем легко совместить две модели доисторической ментальности — мифологическую и бахтинскую. В самом деле, народная культура противостоит не столько конкретной культуре Средних веков в канун Ренессанса (на месте официальной культуры Бахтина невозможно представить себе культуру "Осени Средневековья" И.Хейзинги12),

сколько именно системе четко организованного Космоса, неизменного и неуничтожимого. Более того, именно благодаря такому противостоянию это целое мифологического Космоса способно постоянно обновляться и тем самым существовать вечно. Тогда соположение бахтинской модели и модели мифологической культуры выглядит как простое описание смысла космогонических ритуалов13. По М.Элиаде, значение ритуала заключается в том, чтобы разъять Космос до состояния хаоса, а потом вновь возродить его14. Нам представляется, что это доказывает адекватность модели Бахтина для описания доисторической ментальности.

Тождественность законченной формы и смерти позволяет понять, почему форма немыслима в доисторической культуре. Преодоление смерти — тот нерв, та принципиальная задача, которая определяет стратегию этой культуры независимо от того, в какой модели мы ее представляем — в мифологической или в бахтинской. Форма встает на пути постоянного обновления, размыкает цикл "смерть-воскресение" и тем самым впускает смерть в сферу культуры. Этот вывод представляется нам чрезвычайно важным, поскольку превращает форму из феномена вне-человеческого, подобного ландшафту "равнодушной природы", в феномен глубоко человеческий, экзистенциальный.

Однако же этот вывод, этот ответ на вопрос о том, почему форма невозможна в доисторической ментальности, оказывается как бы излишне фундаментальным, слишком сильным. Действительно, следуя логике рассуждения можно изумиться не тому, что форма отсутствует в доистории, но тому, что она появляется вообще. В самом деле, не только доисторическая, но и любая культура вообще нацелена на преодоление смерти.

Структура парадокса углубляется еще и тем, что форма, которая в соответствии с нашим анализом выступает как аналог смерти, впускает смерть в культуру, на самом деле является ничем иным, как способом преодоления смерти. Призыв Перикла "строить на века" относится к любой архитектуре, она самой своей онтологией отнесена в план вечности и противостоит течению времени, несущему смерть. Если в выстроенной нами перспективе форма оказывается как бы синонимом смерти, то в иной перспективе, близкой любому историку искусства, та же форма оказывается ее антонимом.

Этот парадокс, будучи так сформулирован, выглядит приведением анализа к абсурду и, стало быть, свидетельствует об ошибке в логике. Но при этом парадокс возникает из совмещения двух перспектив, которые сами по себе совершенно несовместимы. Действительно, форма выглядит как аналог смерти из перспективы доистории. И наоборот, когда мы смотрим на архитектурные памятники прошлого отсюда, от нас, то они становятся символами вечности, преодолевшими время. Иначе говоря, форма аналогична смерти для доистории и бессмертию — для истории. В такой формулировке вопрос уже не выглядит абсурдным. Больше того, как представляется, он подводит нас к своему разрешению.

Историческое сознание — это осознание изменений, происходящих во времени, и отсюда — признание принципиальной недетерминированности, открытости, неизвестности будущего. При том, что культурная материя доистории находится в постоянном движении, это движение — бег по кругу, ибо все возвращается к первоначальному состоянию, возрождается в прежнем виде. Возвращение делает Космос по сути неизменным, а будущее — предсказуемым, и сколь ни огрубляло бы такое понимание реальное положение вещей, отличие доисторической ментальности от истории в нем наглядно проявляется. Форма же выглядит аналогом смерти тогда, когда все движется по кругу, и аналогом бессмертия — когда круг уже разомкнулся и время движется куда-то в неизвестность,

Предшествующие рассуждения о сходстве мифологического Космоса и архитектурных систем пространственной символики можно свести к утверждению о том, что архитектура оформляет Космос. Представим себе, как выглядит мифологический Космос после того, как цикл движения по кругу разомкнулся и, стало быть, начались необратимые изменения. Постоянное движение культурной материи уже не приводит к возрождению Космоса в прежнем виде. Можно сказать, что на место старого Космоса приходит какой-то новый, и в такой формулировке это утверждение не содержит в себе ничего трагичного. Но это — формулировка современного человека, привыкшего к своей историчности. Для доисторической же ментальности тот же процесс предстает как трагедия — Космос перестает возрождаться.

Едва ли не первое ясное свидетельство осознания необратимости изменений — философия Гераклита.

Толкованию Гераклита (названного "Темным") посвящена огромная литература. Нас в данном случае интересует интерпретация, предложенная К.Поппером.

По его мнению, идея о том, что "все течет, все изменяется", есть именно осознание начала истории. Причем это не радостный момент осознания человеческой свободы, но трагический момент осознания того, что человеку не на что опереться. Если история начинается здесь, то она сразу же начинается как трагедия смерти, в которой все превращается в прах и уже не возрождается — в одну реку оказывается невозможно войти дважды.

По Попперу, от тезиса Гераклита — прямой путь к философии Платона.

Коль скоро все изменяется и течет, человек оказывается в ужасающем положении, когда он, собственно, не в состоянии ничего помыслить и назвать: стоит назвать вещь, а она уже утекла — изменилась. "Идеи" Платона — это именно попытка найти что-либо неизменное в этом временном потоке, жутком течении неизвестно куда. Действительно, вещь может меняться, но ее идея, "эйдос", пребывает в приятной неподвижности и неизменности, с которой уже может иметь дело уважающий себя мыслитель15.

Принципиально важно то, что сами изменения, развитие, трактуются Платоном только как упадок. Воплощения эйдоса, чем дальше они отстоят от него по времени, тем менее на него походят — они деградируют.

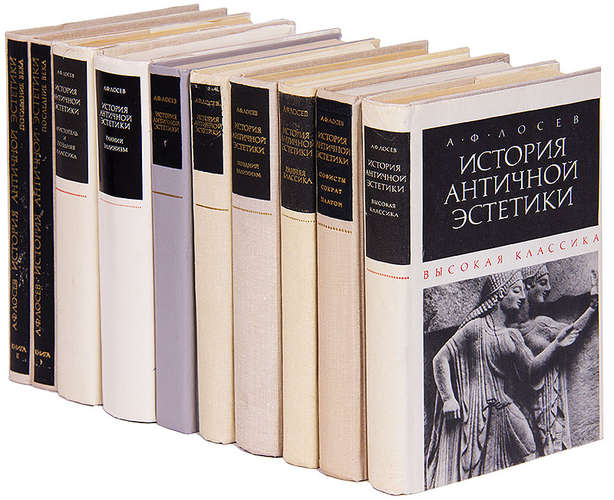

По А.Ф.Лосеву, эйдетичность — определяющее качество всего древнегреческого мышления (на этом основании он произвел отождествление древнегреческой мысли с эстетикой, включив в свою "Историю античной эстетики" всю древнегреческую философию).

При этом эйдетичность рассматривалась Лосевым сама по себе, он как бы оставлял в стороне вопрос о ее историчности16. Такой ход вполне логичен, ибо сам эйдос своей неизменностью как бы выключен из истории и является, скорее, концептом мифологической культуры (Лосев в этом контексте говорил о новом качестве мифологической культуры, вводя понятие "рефлексивный миф"). Но идеи К.Поппера приобретают особое значение именно в этом случае. Ведь идея, "эйдос" — это именно средство интеллектуальной борьбы с текучестью мира, т.е. попытка мифологической культуры отстоять себя саму на фоне истории. Эйдос Космоса — это средство противостояния, борьбы с деградацией Космоса. И если эйдетичность — действительно определяющая черта древнегреческого мышления, то, следовательно, все оно основано на противостоянии регрессу истории. Следуя логике А.Тойиби17, можно сказать, что само рождение этого мышления есть ответ на фундаментальный вызов историчности, на осознание необратимости изменений.

Если распространение эйдетичности на всю древнегреческую цивилизацию требует интеллектуального напряжения, рассуждении и доказательств, то тезис об эйдетичности греческого искусства выглядит указанием на тривиальную истину факта. Можно сказать, что цель архитектуры и скульптуры Греции — это именно воплощение "эйдосов", от которых деградировали реальные, натуральные люди и вещи. Понятая же в охарактеризованном контексте эйдетичность позволяет нам, наконец, разрешить парадокс историчности архитектуры.

Еще раз: речь идет об о-формлении мифологического Космоса. Вопрос в том, почему в до-истории этого оформления не требовалось, а далее оно превратилось в жгучую проблему.

М.Элиаде так описывает воплощение мифологического Космоса в вещном мире мифологической культуры. "Камень будет священным, поскольку форма его свидетельствует о том; что он... представляет собой иерофанию... Этот утес будет священным, поскольку само его существование есть иерофания: несжимаемый и неуязвимый, он то, чем не является человек"18.

То есть мифологический Космос воплощается непосредственно в тех вещах, которые окружают человека, оформлен природой. Тогда поиск формы этого Космоса оказывается занятием странным и бессмысленным — это просто форма реальности.

Для того, чтобы форма предстала как проблема, ситуация должна измениться. А именно — взглянув на этот утес, необходимо понять, что он — так же как и человек — сжимаем и уязвим, изменяется во времени. Камень тогда перестает быть иерофанией. Напротив, все эти камни становятся не более чем ничтожными обломками, руинами некогда грандиозного образа, в котором явился Бог. Именно этот взгляд приходит с началом истории. Ибо на фоне истории материальный мир есть уже не воплощение мифологического Космоса, но последствие деградации этого воплощения. Тогда начинается мучительный и лихорадочный поиск того, как же эти камни и эти утесы лежали до того, как произошла катастрофа и началась деградация. То есть начинается архитектура.

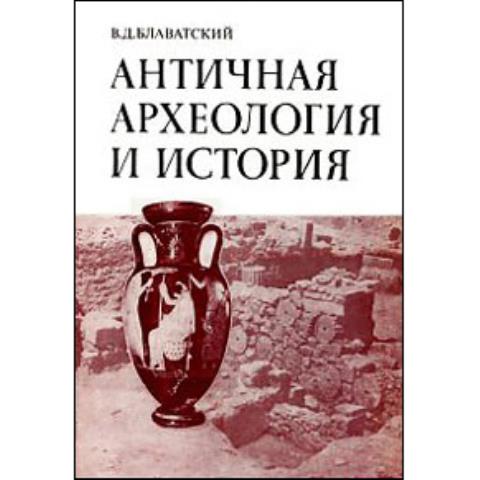

Предшествующие размышления отнесены к абстрактному уровню, однако же, как представляется, эти построения соотносимы с конкретным материалом. Речь идет об архитектуре греческого храма. Традиционно генезис храма рассматривается в связи с проблемой развития его форм из жилища эгейской эпохи (эти проблемы в отечественном архитектуроведении наиболее полно исследовались В.Д.Блаватским).

Соответственно семантика храма понималась в перспективе семантики дома (дом Бога)19, и в такой трактовке говорить о проявлении некоего утраченного образа Космоса невозможно. Однако тот же вопрос о семантике храма может быть поставлен принципиально по-иному. Здесь мы опираемся на исследования Йельской школы. По словам Винсента Скалли,

крупнейшего ее представителя, "все сакральные постройки греков изучают и прославляют проявление богов или бога, в данном, определенном, этом месте. Это место священно само по себе, еще до того, как построен храм. <…> Земля уже сама по себе полна божественного присутствия"20.

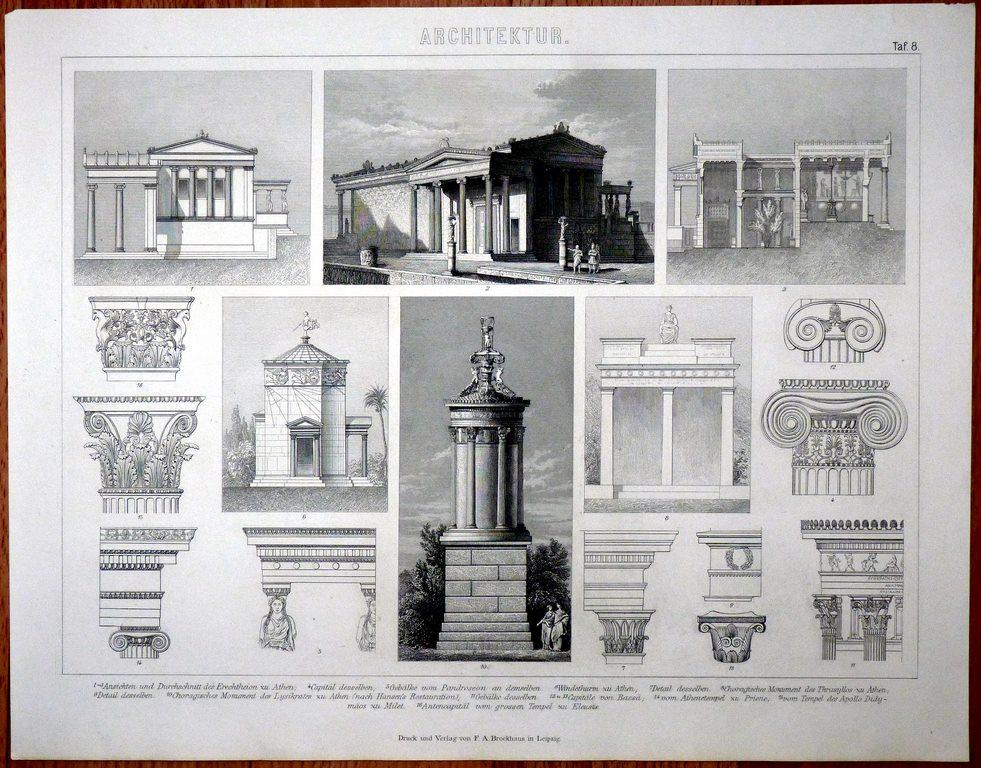

Для Йельской школы конкретная специфика территории, мифология места, на котором возникает святилище, оказывается своего рода иконографической программой храма, основой его семантики. Показателен следующий анализ Эрехтейона, выполненный в духе подобных исследований.

"Территория, на которой стоит Эрехтейон, как бы заряжена определенными мифологическими смыслами. <...> Здесь располагались гробницы Кекропа, Эрехтея и Бута, ранних царей Афин, здесь росло чудесное оливковое дерево Афины, здесь оставалась отметина трезубца о соленый источник Посейдона, здесь находилась расщелина, в которой дитя Эрихтоний в образе змеи охранял Афины, <...> здесь упал, по преданию, с неба древний ксоан Афины. <...> Все эти святыни как прикосновения божества — молнии Зевса, трезубца Посейдона, копья Афины — сакрально отмечают территорию этого участка Акрополя. <...> Алтарь — это семя, брошенное богом, семя, из которого вырастает храм — мировое древо"21.

Тем самым архитектура как бы считывает мифологию места, на котором стоит. Не тот ли это процесс, который мы пытались описать выше? Место само по себе является священным, в до-истории его реальные природные формы уже воплощают собой иерофанию, мировое древо уже произрастает отсюда. Архитектор же, глядя на тот же ландшафт, на те же формы природы, ужасается тому, как все здесь изменилось и деградировало. Он строит храм на том же месте, где когда-то, видно, стоял храм, а ныне — лишь камни, остатки его разрушения. Он как бы воссоздает былой образ.

Архитектура, тем самым, оказывается прежде всего реставрацией.

Элективным методом неоклассики XIX века, а затем эклектикой мы приучены к тому, что архитектурные формы не связаны с конкретным содержанием и употребляются универсально — т.е. произвольно (периптер как Биржа). Но исследования по иконографии архитектуры позволяют поставить вопрос иначе. Как представляется, архитектура склонна к тому, чтобы постоянно реконструировать один и тот же образ.

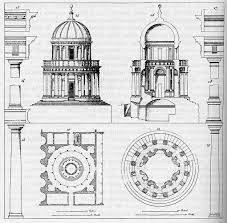

Поясним это на конкретных примерах. В 1937 году Ф.Роберт выпустил монографию, посвященную толосу в Эпидавре — Тимеле, построенному Поликлетом Младшим.

Значение работы, однако, оказалось гораздо шире, ибо в круг внимания исследователя попали практически все ротонды греческой античности. Роберт рассматривал связь ротонд с локальными культами различных божеств, в особенности с локальной мифологией тех территорий, где строились ротондальные памятники, и выявил некую общую семантическую ауру, которая свойственна всем этим постройкам, — так сказать, семантическое поле ротонды.

Нет смысла пересказывать эту бесконечно фундированную работу, остановимся лишь на ее выводах. По мнению Ф.Роберта (и как он гордо заявил в конце книги, это мнение не может быть оспорено), центром этого семантического поля оказывается хтонический смысл. Отсюда — связь ротонд с погребальными культами, а также с женскими божествами22.

Этот вывод имеет принципиальное значение для понимания иконографии ротонды на всем протяжении развития зодчества. Речь идет не только о Риме, хотя использование ротонд в качестве мавзолеев показательно. Погребальный смысл ротонды переходит в христианскую архитектуру и сохраняется вплоть до настоящего времени. Видимо, связь круглых храмов Средневековья с культом Богоматери не имеет прямого отношения к "женскому смыслу" ротонд и вызвана лишь перепосвящением Пантеона Богоматери, тем не менее это, быть может, случайное совпадение смыслов все же производит впечатление. Так или иначе, мы сталкиваемся с очень устойчивой семантической аурой, которая сопровождает конкретную иконографическую схему на всем протяжении истории23.

Другой пример — исследования Ф.Ноака по иконографии триумфальной арки.

Идея триумфальной арки связана, по Ноаку, с очень архаическими представлениями — проход через нее мыслился как искупление вины через второе рождение24. Победивший генерал и его армия, придя к Риму, не должны были входить в город, но оставаться на "поле мертвых", "campus mortius", до того момента, пока они не пройдут "под ярмом" — сооружением из двух вертикальных балок и одной горизонтальной — с тем, чтобы очиститься от мерзости и нечистоты крови и смерти врагов. С этим искупительным смыслом, видимо, связан обряд поношения императора его солдатами во время триумфа, привлекавший внимание отечественных исследователей в связи с интересом к смеховой культуре25.

Искупительный смысл триумфальной арки имеет такое же фундаментальное значение для истории европейской архитектуры, как погребальный смысл ротонды. С этим, естественно, сопоставимо появление триумфальной арки в алтаре христианского храма, но не только это. Смысл арки как прохода в иной мир, понимание этого прохода как способа преображения сохраняется в европейской архитектуре вплоть до романтизма XIX столетия и далее.

Это постоянное возвращение к одному и тому же образу может трактоваться двояко. С одной стороны, мы можем видеть здесь проявление неких архетипальных структур (что очень уместно в случае с триумфальной аркой), с другой — говорить о сохранении некоего стержня архитектурного образа, который остается неизменным на фоне изменений, приносимых эволюцией. В обоих трактовках речь идет о некоем бессознательном процессе, когда устойчивая структура проявляется как бы помимо воли автора. Нам же кажется, что перед нами именно сознательная реконструкция одного и того же образа.

Воспитанные на идее прогресса, мы склонны считать, что сначала появляется некая примитивная форма, скажем, круглая хижина (которая использовалась в погребальных культах и по которой Роберт и восстанавливает значение ротонды), затем — более сложное каменное сооружение, наконец — толос в Эпидавре. Реальная эволюция происходит, видимо, именно так. Но осмысляется она как бы в обратной перспективе. То есть, архитектор как бы пытается реконструировать тот величественный первообраз проявления божества, иерофании, который деградировал до шалаша, — и как результат этой реконструкции появляется Тимела. Более величественные, качественные сооружения мыслятся в прошлом, развитие же осмысляется не как прогресс от простого к сложному, но как деградация от величественного к ничтожному.

Аналогией этой реконструкции первообраза могут служить процессы иконографической эволюции, рассмотренные на более широком уровне, чем постоянное возвращение к одной композиционной схеме типа ротонды. С феноменом подобной иконографической эволюции мы столкнулись при анализе развития неоклассицизма начала XX века. Сначала архитекторы обращались к архитектуре ампира, потом классицизма, потом — Ренессанса, затем — античности, римской и греческой. Развитие выглядело как последовательная ретроспекция26. Мы склонны были трактовать этот процесс как уникальный. Но практически та же ретроспективная эволюция обнаруживается при анализе неоклассицизма 1760—1830-х годов. Сначала — Ренессанс (Палладио), затем Рим, наконец — на стадии ампира — Греция. Объяснение этому процессу заключается в стремлении найти более несомненную, более истинную опору для собственных исканий. Но поразительно, что в качестве такой — более истинной — всегда выступает древнейшая.

Заметим, что на той же логике основана и искусствоведческая аксиология. Внешне мы исходим из того, что ценность памятника определяется его художественными достоинствами. Но подсознательно ценность определяется древностью. Аксиология архитектуры (и не только ее) строится, подобно платоновским регрессивным рядам — первый памятник всегда кажется ценнее, чем те, которые развивают его идеи. Почему, какой в этом смысл? Нам трудно предложить иное объяснение, чем внутреннее, подсознательное следование идее воссоздания первообраза.

Итак, архитектура — это удержание Космоса на фоне истории. Именно поэтому ее семантика тождественна мифологическому Космосу, именно поэтому она не может появиться до того, как начнется история и этот Космос начнет деградировать — лишь тогда появится необходимость его удержать. Этот вывод представляется нам тем точнее, что он соответствует неким первичным представлениям о смысле произведения искусства. Не строится ли наше понимание онтологии искусства на том, что благодаря ему мы как бы возвышаемся над потоком времени и входим в соприкосновение с вечностью? Не то же самое ли чувство лежит в основе описанной коллизии, когда архитектор творческим усилием как бы стряхивает прах времени и воссоздает утраченный первообраз в сиянии его первоначального блеска ?

4. Форма и свобода

Но при всем этом консерватизме, постоянном восстановлении одного и того же, степень произвольности каждого нового образа остается фатально высокой. То, как архитектор оформляет Космос, то есть собственно форма, полностью остается на его совести.

Понимание формы как чего-то глубоко личного — стиля, даже почерка мастера — аксиома искусствознания. Своего апогея это понимание достигает в том направлении формализма, которое опирается на психологию и где в идеале линии графики художника оказываются прямой проекцией извилин его психики. Мы, однако, хотели бы понять личность формы не как психологический феномен, но скорее как онтологический, где форма является как бы эпифеноменом человеческой свободы.

По мысли A.B.Ахутина,

в рамках мифологической культуры человеческое сознание находится как бы в скованном, замкнутом виде. Все значимые моменты человеческой жизни — рождение, смерть, брак, еда и т.д. — определены мифом. Стоит лишь вспомнить, что делает в соответствующей обстановке мифологический герой, и сделать то же самое. "Разрыв между обстоятельством и поступком сведен к минимуму, так что человеческое поведение приобретает как бы инстинктивный характер"27. Но с концом мифологической культуры и началом истории возникают ситуации, требующие решений, не названных и не подсказанных мифом. Ответственность за них целиком падает на индивидуальное сознание.

Восстановление Космоса, поиск его формы — это и есть коллизия, выход из которой не подсказан мифом. При этом достаточно очевидно, что в ситуации памяти о всех формах мира как о проявлении иерофании формотворчество мастера, человека, носит отчасти скандальный, богоборческий — и потому трагический характер. Посягательство на реконструкцию подлинной формы Космоса греховно в силу некого перераспределения функций между человеком и Богом — человек принимает на себя теургическую функцию.

В этом смысле нам представляется весьма показательным свидетельство, которое дает Библия. Речь идет об одном из пунктов Завета, который Господь заключает с Моисеем. "Если же будешь делать мне жертвенник из камней, — говорит Он, — то не сооружай его из тесаных. Ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их" (Исход. 20, 25).

То, что идея об оскверненности тесаного камня высказывается именно в момент Исхода, представляется нам особенно важным. История уже началась (за Исходом — Царства), мифологический Космос уже нарушен. То, что вопрос о форме специально обсуждается, свидетельствует: искушение формотворчеством уже произошло, человек уже знает, что может создавать форму. Моисей ведет народ на землю праотцев, и, как хочется верить, к старому счастью времени праотцев (мифологического времени). И Господь, обговаривая условия такого возвращения, отдельным стихом утверждает несовместимость этого счастья с формотворчеством.

Ответ, который дает на вызов формы "избранный народ", относится к числу самых нестандартных. Более простой и очевидный ответ — изобретение канона. По мысли Ю.М.Лотмана,

каноническое искусство представляет собой информационный парадокс: произведение здесь не содержит никакой новой информации по сравнению с предшествующим и потому бессмысленно, как бессмысленно постоянное произнесение одной и той же фразы. Лотман предлагал следующий выход из этого парадокса: новая информация здесь возникает не за счет того, кто создает произведение (отправителя), но за счет его зрителя28. Так, скажем, деятельность человека, каждый год заново доказывающего теорему Пифагора, внешне бессмысленна, но если это — школьный учитель, то ситуация меняется.

Это остроумное, решение упирается, однако, в подчеркиваемую всеми исследователями принципиальную неразличимость отправителя и получателя в рамках доисторической культуры (когда любое произведение мыслится как некое коллективное творчество: ср. различие ритуала и театра). Парадокс тем самым разрешается за рамками той культурной ситуации, в которой он возник. Представляется, что смысл канонического произведения — это именно удостоверение самотождественности Космоса. Оно не несет в себе ничего нового не потому, что выросло молодое незнакомое племя новых "получателей", которые еще не знают старого, но потому, что любое новое, коль скоро бы оно появилось, могло бы быть лишь крайне нежелательной вестью о том, что Космос начал изменяться.

В этой перспективе каноническое искусство — это попытка принять форму, но уничтожить при этом ее свободу, индивидуальную ответственность за нее. Это своего рода компромисс между Космосом и историей, благодаря которому мифологический Космос о-формлен максимально адекватно: создание каждого нового произведения, тождественного предшествующему, аналогично космогоническому ритуалу, возвращающему Космос к его первоначальному состоянию. Но при этом сама форма все же присутствует. И это присутствие не может не порождать вопроса о той глубочайшей пропасти, которая возникает между тем порядком Космоса, который фиксируется архитектурой, и тем, который передает Природа29. В этой ситуации горы все равно выглядят как деградировавшие пирамиды, и тогда — кто же ответственен за проявление формы первообраза этих гор в виде пирамид? На ком решение о том, что эта пирамидальная форма — правильна?

Тем самым, для восстановления мифологического Космоса требуются усилия, по сути противоречащие поэтике этого Космоса — формотворчество, которое вводит личностный — тот самый, "уязвимый и уничтожимый" — фактор в структуру мироздания. Можно сказать, что сама эта структура (так, как она передана архитектурой) радикально меняется. Из объективной, не зависимой от человека с его смертностью, она превращается в субъект-объектную.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. статью Топорова В.Н. "Модель мира" (Мифы народов мира. Т.2. М., 1982) и библиографию к ней. Существует также и философская трактовка понятия "картины мира". Здесь "картина мира" не связана с какой-либо локальной областью культуры, но взята в предельном обобщении — это то, как мир отражается в сознании. Идея отражения присутствует и в семиотическом понимании проблемы, однако здесь ставится вопрос о том "зеркале", где это сражение закрепляется, — о языке. Хотя в дальнейшем мы будем постоянно обращаться к опыту философии, применительно к картине мира семиотическая трактовка представляется нам более важной.

2. См.обзор в: Российская Е.И. Новые методы анализа выразительности архитектуры. М., 1981.См. также: Ревзин. Г.И. Семиотика в архитектуре — проблемы взаимоотношений с другими научными парадигмами. — Теория архитектуры. М., 1988 и библиографию к статье.

3. Ямпольский М.Б. К символике водопада. — Труды по знаковым системам. Вып. 21. Тарту,1987. С.27.

4. См.: Топоров В.Н. Мировое древо. — Мифы народов мира. T.I. M., 1982.

5. См.: Sedlmayr G. The Lost Center. N.Y., 1969. В данной статье мы оставляем архитектуру эклектики за пределами анализа. Нам представляется, что эклектика — система, построенная на принципиально иных основаниях, чем вся предшествующая архитектура. См. в этой связи: Ревзин Г.И. К вопросу о принципах формообразования в архитектуре эклектики. — Архив архитектуры. Вып.1. М., 1992.

6. Элиаде М. Космос и история. М., 1987. ;

Аркадьев М.А. Лингвистическая катастрофа Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург, 2013.

7. См.: Иванов Вяч.Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М.,1976. С.67.

8. См.: Одиссей. Человек в истории. Вып.1. М., 1991.

9. Бахтин М.M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья. М., 1965.

10. См.: Ахутин А.В. Открытие сознания. Древнегреческая трагедия. — Человек и культура. М„ 1990. С. 13.

11. ХейзингаИ. Осень Средневековья. М., 1988.

12. Нам представляется необходимым различать здесь два типа законченности: внешнюю ограниченность и структурную завершенность. Скажем, генетическая структура растения закончена, но растение лишено внешней границы. Мифологическая культура внутренне структурирована, но не оформлена извне. В этом смысле наше определение художественной формы как рефлексивной имеет дополнительный смысл. Рефлексия — это выход из ситуации, взгляд на нее со стороны. Эта фигура мысли получает воплощение в вещной структуре материального мира — через художественную форму как внешнее, наложенное ограничение.

13. См.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1971.

14. Элиаде М. Указ. соч. С.65—82.

15. См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. T.I, М., 1992. С. 41—66.

16. Лосев А.Ф. История античной эстетики — итоги тысячелетнего развития. T.I. М.,

1992.

17. См.: Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.

18. Элиаде М. Указ. соч. С.32.

19. См. историографию проблемы в диссертации: Семина К.А. Сакральная архитектура архаической Греции. М., 1992.

20. Scully V. The Earth, The Temple and the Gods. Greek Sacred architecture. New Haven and Lnd., 1979.

21. Молок Д. К истолкованию архитектуры Эрехтейона. — Архитектура и культура. Т.2. М„ 1991. С. 35—36.

22. Robert F. Thymele, Recherches sur la signification et la destination des Monuments circulaires dans 1'architecture religieuse de la Greece. Paris, 1939.

23. Ревзина Ю.Е. Некоторые иконографические источники центрических храмов XV в. в Италии. — Иконография архитектуры. М., 1990.

24. Noack f. Triumph und Triumphbogen. — Voriage der Bibliothek Warburg. 1925. P.26.

25. См.: Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. М., 1989.

26. См.: Ревзин Г.И. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX в. М., 1992.

27. Ахутин A.B. Указ. соч. С.6.

28. Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс. — Проблемы символа в средневековом искусстве. М., 1973.

29. Здесь, как представляется, находится источник мифологемы того, что архитектура подобна природе (несмотря на бросающееся в глаза несходство). Эта мифологема восходит к пифагорейцам (см.: Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967. С.44 и сл.) и сопровождает все классицизмы, где подражание природе таинственно превращается в подражание античности. Не есть ли это способ преодолеть пропасть между архитектурой и природой?

30. Шпенглер О. Закат Европы. T.I. М., 1993. С.250.

31. См.: Ревзин Г.И. Семиотика в архитектуре... С.56.

32. Попытку переосмысления этой схемы см.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.,

1993. См. также нашу рецензию на эту работу в: Вопросы искусствознания. 1/93.