К вопросу о специфике русского чувства формы

1. Экспозиция.

В русском искусствознании вопрос о русском чувстве формы звучит сомнительно. Или предсказывая болезненную перспективу ответа в духе националистической спекуляции или же, напротив, национального уничижения. Само наличие этой сомнительности по-своему интересно. Как известно, вопрос о немецком и итальянском чувстве формы является не только позволительным, но прямо-таки классическим для искусствознания[1].

Что-то не позволило превратиться проблеме русского национального чувства формы в столь же классическое направление искусствоведческих размышлений. Что же?

Искусствоведческие концепты немецкого, итальянского или французского чувства формы имеют схожую генеалогию. Они опираются на романтические концепции духа народа, возникшие в русле философии национальной самоидентификации XIX в. Россия не осталась чужда пафоса построения подобных концепций. Даже напротив, до известной степени только их она и строила. Б.Гройс иронично замечает, что "русская философия выступает обычно синонимом философствования о России"[2], -

вся русская философская мысль занята прежде всего вопросом национальной самоидентификации.

Философия национального духа наличествует, а искусствоведческая концепция национального чувства формы не появляется, и даже возможность ее появления оказывается под сомнением. Это, видимо, может означать только одно - философская концепция "русского" оказывается как-то противопоставлена искусствоведческой концепции "формы", одно не переводимо в другое.

"Бог Аполлон, Бог мужественной формы не сходил в дионисийскую Россию"[3].

Эти слова Н.Бердяева из "Судьбы России" - один из его любимых, постоянных сюжетов, которые так или иначе проходят через все его творчество. Говоря о "русскости" В.Розанова ("вечно-бабьем" в русской душе)[4], или же о русской тяге к Италии[5],

он постоянно возвращается к этой теме. "Воля к форме" как бы не знакома русскому национальному духу и заменяется здесь этическим, содержательным пафосом.

Бердяев в данном случае не столько высказывает абсолютно оригинальную мысль, сколько формулирует общепринятую позицию. И вместе с тем этой идее бесформенности как основе русского чувства формы противостоит идея прямо противоположная. Практически тогда же, когда философы, так или иначе связанные со славянофильской линией, формулируют идею о русском отсутствии тяги к форме, деятели искусства выступают с идеей классики как "органического" для России стиля.

В архитектурной теории эти мысли со всей определенностью формулирует И.В.Жолтовский.

"Наш народ через Византию является наследником античного гения"[6] Специфика теоретизирования Жолтовского, имевшего в основном устный характер, не позволяет точно определить момент, когда у него возникает эта мысль (переданная его учениками). Но можно предположить, что ее контекст - волна неоклассицизма 1910-х гг., когда классика, по мысли Г.Ю.Стернина, была понята как своеобразный "русский стиль"[7].

Десятилетием позже аналогичные мысли выскажет О. Мандельштам. В "Слове и культуре" читаем следующее: "Русский язык - язык эллинистический. По целому ряду исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям, и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения"[8].

Итак, с одной стороны - утверждение о том, что чувство формы вообще не свойственно русскому национальному гению, с другой - о том, что в основой русского чувства формы является классика - совершенная художественная форма. Эти утверждения могут соединяться у одного человека, в одном пространстве философствования. Тот же Н. Бердяев пишет: "Русская философия в основной своей тенденции продолжает великие традиции <...> греческие<...> в ней еще жив дух Платона"[9]. Вкупе с трагическим отсутствием визитов Аполлона ситуация получается парадоксальная.

2. Бесформенность как тип формы.

Оппозиция "дионисийского и аполлонического" через Ницще

локализует тезис Бердяева в парадигме неоромантической апелляции к иррациональному духу народа, ценность которого - в его неопределенности, способности проявиться где угодно и в чем угодно. То есть в "res vitae" -- феномене, в принципе не сводимом к какой-либо форме. В такой ситуации тезис о бесформенности как русском чувстве формы оказывается своеобразным эпифеноменом витальности модерна. Для такого понимания проблемы есть основания - само противостояние классики и бесформенности как двух выражений русского чувства формы становится в таком случае инвариантом противостояния модерна и неоклассики в 1900-1910-е гг. Но, с другой стороны, ницшеанская лексика в данном случае может являться формой для высказывания иной, более глубоко укорененной, чем идеи модерна, парадигмы.

Возьмем, скажем, В.О.Ключевского.

Он считал, что особенностью русского менталитета является пристрастие к необозримому пространству[10]. Восточные славяне заселяли бескрайнее пространство и пафос покорения природы (строительства цивилизации) превратился для них поэтому в пафос покорения пространства. Отсюда история русского государства есть история бесконечного пространственного роста. Неприятие внешних границ одновременно оборачивается внутренней неструктурированностью государства, лейтмотивом развития которого является "сползание в Смуту".

Для Бердяева этот источник имеет принципиальное значение. Он прямо повторяет тезисы Ключевского: "Русскому народу было трудно овладеть <...> огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и относительная слабость формы. <...> У народов западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, разделено на категории и конечно"[11]

Те же мысли, и примерно в той же последовательности (пейзаж — национальная история — национальное чувство формы) развивает Федор Степун.

“Если попытаться понятийно определить бросающееся в глаза различие между западно-европейским и русским ландшафтами, то можно сказать: южно- и западноевропейский ландшафт — это полнота формы на теснейшем пространстве, русский — это в бесконечность излучающаяся бесформенность. С помощью этого тезиса мы глубоко проникаем в в проблематику русской души и русской культуры”[12].

Интонация этой критики русской бесформенности весьма специфична — от нисходяще-жалобной к восходяще пафосной. Начинается высказывание с горького сетования на собственные недостатки, но как-то так получается, что недостаток этот довольно быстро становится в некоторым достоинством, постепенно переходя в совершенное превосходство. Бесформенность становится нераздельностью и бесконечностью, и вместо оформления огромных пространств в процессе колонизации в русской бесформенности начинает проглядывать какой-то иной аспект.

В этом смысле привлекают внимание мысли, возникающие в самых ранних текстах оформляющегося славянофильства. Речь идет о страстных филиппиках против формализма у А.Хомякова.

"Там, где общество раздвоилось, где жизненные силы приведены в оцепенение противоположностью между жизнью и знанием, <...> — там духовные побуждения теряют свое значение, и на место их <...> заступает мертвый и мертвящий формализм. Бесполезно было бы проследить эту язву во всех подробностях..."[13] Мертвящему формализму противостоит идея целостной, органической жизни, где нет категории формы как чего-то отдельного, но все слито — постоянное движение материи, движения ума, духа, этический пафос и т.д.

В этих словах, как и в философствовании Хомякова в целом, понятие "формы" оказывается не вполне ясным. Что, собственно, имеется в виду? Хомяков говорит о неприемлемости западной формы для "русской художественной школы", т.е. имеет в виду и форму художественную, но ни в коей мере ей не ограничивается. Перед нами скорее тотальное отрицание формы везде, где можно ее обнаружить. Постоянным объектом его филиппик оказываются юридические законы - т.е. формы (фигуры) мысли. Генерализуя его идеи, можно сказать, что врагом его является прежде всего формальная логика (отсюда бунт против Аристотеля в статье "Аристотель и Всемирная выставка"[14]).

В этой перспективе форма приобретает необычные черты. Хомяков раздражен против Аристотеля, но по сути дела не приемлет платоническую схему — форму как способ существования "идеи". Разница между Платоном и Аристотелем

в этом вопросе может быть сведена лишь к отношениям между эйдосом и вещью, Платон считал, что вещь от эйдоса деградирует, а Аристотель — что она к нему прогрессирует. Но Хомяков восстает, собственно, не против этих частностей, а против самой конструкции "эйдоса", в рамках которой нечто может воплощаться в какой-то форме. Он стремится иметь дело не с воплощениями неких сущностей, но с самими этими сущностями. В ситуации с полемикой против юридической мысли пафос этой полемики становится совершенно прозрачным.

В самом деле, что лежит в основе законов? Справедливость, нравственность, добро. Но воплощенные в законах, они перестают быть самими собой, становятся подменой самих себя. Они получают предел своего распространения вот в этой юридической формуле и тем самым перестают быть универсальными. Если же этой формы нет, то тогда те же справедливость и нравственность бытийствуют, живут везде, растворены во всем, повсюду. Сущность, живущая вне формы, оказывается бесконечно более действенной, чем она же в оформленном состоянии.

В таком изложении мысль Хомякова становится своеобразной деконструкцией классической философии, и ее генезис шел именно по этому пути. Но обоснование такой позиции строится Хомяковым совершенно по-иному. В предложенной конструкции первоначально существуют "эйдосы", "идея + форма ее воплощения", далее форма деконструируется и получается чистая сущность. Хомяков, естественно, предлагает прямо противоположную логику - первоначально существуют бесформенные сущности, а все эти формы их воплощения - ухищрения западного ума, вопиющие к собственной деконструкции (отсюда противопоставление "жизни и знания"). То есть, скажем, нравственность, справедливость, добро изначально существуют в жизни (в русской жизни), и бесформенность их существования - основа их действенности.

Общеизвестно то влияние, которое оказала на славянофилов философия Гегеля, и в особенности его идея эстафетности прогресса.

Развитие истории по Гегелю есть процесс проявления Абсолютного Духа в различных нациях, которые как бы передают друг другу ведущую роль. Отталкиваясь от этой мысли, П.Чаадаев (в период увлечения идеей об особом предназначении России[15])

и И.Киреевский

пришли к выводу о том, что поскольку Россия еще не играла этой роли, нам предстоит сыграть эту роль в будущем. Тем самым конструкция великого предназначения России, вытекающего из законов истории, оказалась встроена в самый принцип самоидентификации русского. Все последующие мессианские идеи относительно предназначения России, а также инвективы в адрес "гниющего Запада" возникают именно в этой точке.

Но коль скоро России еще только предстоит стать местом самопроявления духа, она, Россия, еще не обрела той формы, к которой предназначена. Это обретение в будущем. И наоборот, именно бесформенность России и есть залог того великого предназначения, ради которого она существует. Бесформенность тем самым есть не недостаток, но величайшее достоинство, залог грядущего расцвета.

Отличие между Россией и Западом Киреевский естественно сводил к различиям православия и католичества, а их различия в свою очередь видел в том, что католичество, в отличие от православия, оказалось подвержено воздействию античного формального мышления. "Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет торжество формального Разума <...>, чистого голого Разума. <...> Так, вследствие внешнего силлогизма, выведенного из понятия о божественном равенстве Отца и Сына, изменен догмат о Троице, <...> Бытие Божие <...> доказывалось силлогизмом, вся совокупность веры опиралась на силлогическую схоластику"[16].

Ход этой мысли привел к отрицанию ее собственных истоков. Апофеозом западного зла, приводящего Запад к гниению, распаду и бессилию, оказался не кто иной, как великий логицист Гегель. Но конструкция при этом осталась неразрушенной. Уже в приведенной цитате Киреевского вместо логики эстафетного прогресса источником мысли о великом предназначении России оказывается православие. Россия противопоставлена Западу так, как Бытие Божие - силлогизму, мертвой форме. Тем самым основой русскости оказывается нечто, что не только не выразимо в словах, но даже противопоставлено идее словесного выражения - неизъяснимое бытие Божие, которое будучи выраженным, превращается в мертвый силлогизм.

Как представляется, на этой первоначальной интуиции в известной мере строится традиция русского религиозного Ренессанса. При всей сложности высказываемых идей, изначальный импульс заключается в глубоком сомнении в возможностях высказать идею Бога в форме логического дискурса. В основе познания Бога лежит не логика, но весь человеческий опыт приобщения к истине, и задача богословия - не его логизация, которая немедленно его обедняет, но высказывание его во всей полноте, развитие интуитивной способности постижения истины.

В цитированной статье Степун разворачивает эту систему продробнее всех. “Недостаток чувства формы может быть понят как отвращение к культуре. <...> Это обвинение имело бы опреденные основания, если бы среди различных человеческих переживаний не существовало бы одного, чей страх перед оформленностью невозможно понять как ваварство. Я имею ввиду религиозное переживание мистиков, которые, к какой бы нации не принадлежали и в какой эпохе бы не жили, единодушно утверждали, что Бог невообразим, непроизносим и непостижим. Что представления о Нем только загораживают его образ: понятия не ухватывают Бога, и только тот близок к Нему, кто безмолвно погружается в Его созидательную глубину”[17]. Степун проводит эту концепцию бесформенности как манифестации божественного присутствия последовательно через ландшафт, способ приобщения человека к ландшафту (типологию владения землей), государственных институтов русского государства, выросшего из такого социального опыта, и, наконец, систему церкви и церковной жизни. Все они как-то очень удачно укладываются друг в друга как равно бесформенные и вследствие этого — благие.

Можно сказать, что идея бесформенности как основы русского национального чувства формы вырастает из православия. И бесформенность есть не просто отсутствие формы, но специфическая формальная концепция (столь, впрочем, специфическая, что действительно непереводима на язык формализма). Однако помимо прямых наследников этих идей раннего славянофильства, у них были и косвенные воспреемники.

Я думаю, стоит в этой связи обратить внимание на Н. Г. Чернышевского.

Чернышевского естественно рассматривать в контексте материализма Фейербаха, но, как представляется, рассматриваемый контекст способен выявить некие неожиданные его черты. Центральный тезис Чернышевского - прекрасное есть жизнь. Доказательство этого тезиса он производит самым фантастическим образом - сравнивая произведения искусства с тем, что они изображают. Например, реальное яблоко и нарисованное. Или (гораздо чаще) качества реальной и "искусственной" женщины. Основанием для сравнения оказываются возможности практического использования сравниваемых предметов. Сравнения каждый раз (реальная женщина vs нарисованная, изваянная в камне, описанная в поэзии и т.д.) оказываются в пользу реальности - практическое использование реального предмета несравненно многообразней и приятней, чем использование какой-нибудь статуи.

Обратим внимание на то, как строится рассуждение, позволяющее прийти к этим выводам. "С первого раза может показаться, что наши понятия только в словах расходятся с обыкновенными понятиями <...> И обыкновенные понятие говорят, что только живое прекрасно <...> Но там не сама жизнь - красота, а полнота осуществления идеи в живом существе <...> Для нас прекрасна сама жизнь, нам нет дела до того, какая идея проявляется в этом существе"[18].

Чернышевский верил в прогресс науки, поэтому входил в полемику только с Ф. Т. Фишером - автором последней из вышедших до его трактата книг по эстетике.

Но Фишер, в отличие от Чернышевского, был несколько более фундирован в истории европейской философии. "Вещь есть проявление своего эйдоса" - именно этот платонический тезис в измененном виде оспаривает Чернышевский.

Исходя из той логики, которая предложена Карлом Поппером

и использована нами в “Космосе и истории” https://snob.ru/profile/23839/blog/3059547/, "эйдос" является интеллектуальном средством остановки текучести мира, придания неуничтожимой, постоянной формы вечно изменяющимся предметам. Чернышевский не только не ухватывал этого смысла эйдоса, он как бы искренне не понимал, откуда может взяться эта мысль о том, что вещь есть выражение какой-то идеи. В этой конструкции он видел какой-то дикий архаизм, недостойный современного человека. "Неразвитой человек видит в природе что-то похожее на человека <...>. Я наделал себе платья - это потому, что хочу одеться, на земле вырастает трава - это потому, что земля хочет одеться. Я завел у себя соловья - веселее, когда в комнате поет соловей; и на земле живут птицы, животные - это потому, что на земле было бы скучно без птичек и животных, земле веселее, когда на ней есть животная жизнь. Вот каким образом возник взгляд на природу, который выразился в философии странною аксиомою: "все существующее есть осуществление идеи" — не правда ли, смешной и ребяческий взгляд?"[19]

Но не видя в эйдосе смысла, Чернышевский тем самым не видит и смысла в форме. Форму он "путает" с поверхностью, сравнивая поверхность реального предмета с поверхностью холста, естественно, не в пользу холста[20]. Размышления Чернышевского производит дикое впечатление текста, которой вообще никак не причастен никакой философской традиции. Его деструкция платонической философии - это деструкция, произведенная с каких-то немыслимых в плане практической приземленности позиций. Тезис о вещи как воплощении идеи он рассматривает - едва ли не буквально сидит и рассматривает - применительно к перочинному ножику (является ли этот ножик воплощением идеи ножика?), понятие прекрасного как соответствия вещи своему эйдосу применяет к лягушке, (которая, по его мнению, гадость, как бы ни соответствовала она своей идее), вопрос о том, возможна ли в действительности идеальная красота, заводит его на довольно сомнительный путь (из 10 женщин хотя бы одна красива, в Петербурге населения столько то, стало быть, женщин - столько-то, стало быть красавиц ... тут его воспаленному воображению являются одна, две, десятки, тысячи красавиц). Во всяком случае, его мысли - мысли человека, который читает философские Фишера, Гегеля, Платона извне той традиции, в которой они созданы. Откуда же?

При всей глубокой противоположности взглядов Хомякова и Чернышевского, под главным тезисом последнего - прекрасное есть жизнь, Хомяков мог бы подписаться (если бы не знал, что Чернышевский понимает под жизнью). Основа, опираясь на которую Чернышеский осуществляет деструкцию платоновско-гегелевской эстетики - таинственная, текучая, лишенная какой-либо определенности экзистенция, бытие. В сущности и следствия, которые проистекают из этой логики, оказываются в чем-то близки. Между прекрасным как категорией, понятием с одной стороны и жизнью с другой у Чернышевского устраняется всякая дистанция.

Если логику прекрасного как воплощения идеи Фишер берет у Гегеля,

то у Канта

он берет тезис о незаинтересованности эстетического суждения и против этого тезиса Чернышевский возражает в свойственной ему приземленной манере: "эстетическое наслаждение бывает бескорыстно в том смысле, что я любуюсь, например, на чужую ниву, не думая о том, что она мне не принадлежит"[21]. Понятие прекрасного оказывается непосредственно погруженным в быт. Ощущение прекрасного не есть восхождение, выход из ситуации, напротив, оно плотно, неотторжимо вставлено в самый процесс жизни, в текучий и изменчивый мир вожделений, удовольствий и страстей.

Известно, сколь глубокое влияние оказала эстетика Чернышевского на искусство русского реализма. Заметим, что в свете описанных трансформаций нормальной (аристотелевой) логики сам пафос реализма получает иное звучание. Во-первых, коль скоро жизнь в своем повседневной, бытовой, физической приземленности получает статус высшей содержательной ценности, то ее изображение становится чем-то сродни культовому действу. Во-вторых, коль скоро жизнь противопоставляется форме, то сама "формальная неискушенность" русской реалистической школы, и даже определенное третирование формы, становится сознательной программой.

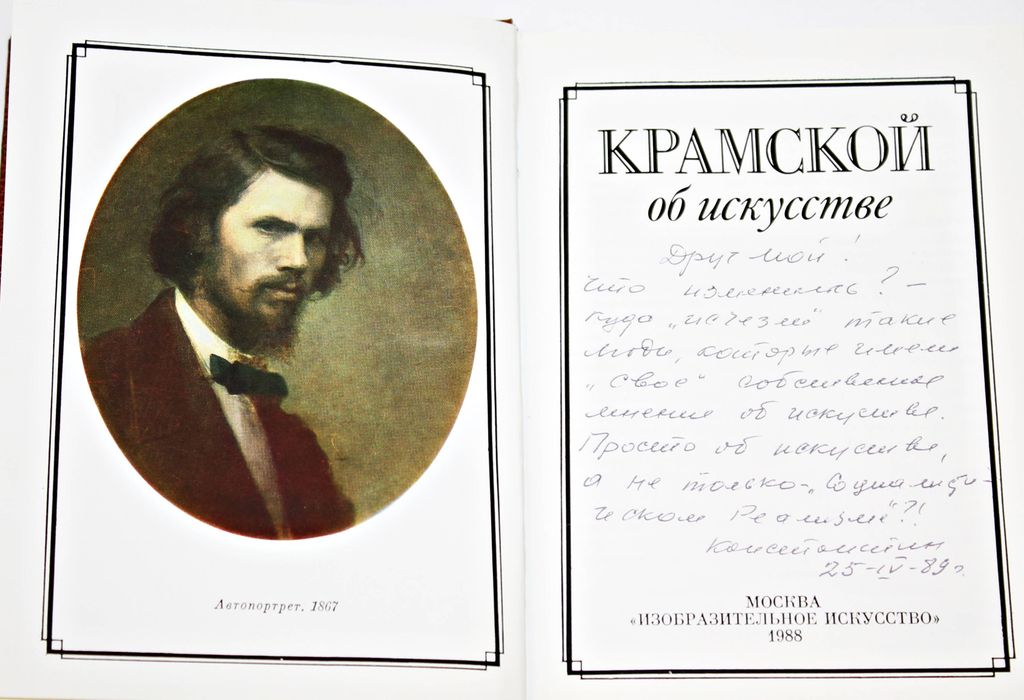

Для лидеров реализма (Крамской) западное искусство (салон, импрессионизм) оказывается формально искушенным, и духовно пустым[22]. Заметим, что для Крамского

сохраняют всю свою актуальность мысли об особой предназначении России. "Я стою за национальное искусство <...> Если существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу того, что оно выразилось нацией, стоявшей впереди общечеловеческого развития (идея эстафетного прогресса - Г.Р.). И если когда-нибудь, в отдаленном будущем, России суждено занять такое положение между народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, станет общечеловеческим"[23]. Коль скоро это так, то следовательно, актуальна и идея о том, что Россия еще не выполнила своего предназначения, и стало быть - еще бесформенный, "дикий" организм.

Обратим внимание также и на более отдаленный след тех же идей. В контексте рассматриваемой проблемы нельзя не вспомнить, что один из лейтмотивов советской критики. - борьба против "формализма" как основого свойства “гниющего Запада”. Именно такими словами пользуется для описания западной заразы пользуется Хомяков, заметим, в полном соответствии с парадигмой собственных идей, описывая процесс оформления как “гниения”, что с точки зрения формальной логики ни с чем несообразно. Забавно, насколько этот пафос страстного отрицания формализма в пользу сегодняшней, текучей действительности, в пользу отражения процесса, так сказать, зачатия коммунизма (будущего предназначения России и будущего всех народов) сохраняет в себе все черты описанной коллизии в советское время.

Анализируя описанную философскую традицию, Б.Гройс показал те внутренние взаимосвязи, которые возникают между славянофильством и концепцией народной культуры у М.Бахтина.

Действительно, вечно живой народ, постоянно обновляющийся в вечном карнавале, оказывается вполне уместным героем описанного сюжета. Концепция народной культуры Бахтина слишком известна для того, чтобы ее пересказывать. Нам здесь важен лишь один мотив - постоянно происходящее здесь движение материи культуры. Здесь все пожирается, разлагается, перемалывается и переваривается - для того, чтобы тем самым обновиться и воскреснуть.

Представим себе теперь, как должна вести себя в этой ситуации завершенная, законченная форма. Она не удержится ни одного мгновения - немедленно будет переварена и перемолота. Но в этой концепции постоянное бесформенное движение материи понимается как аналог цикла "смерть-воскресение". Форма же оказывается тем, что стоит на пути этого цикла, разрывает его - то есть становится аналогом смерти.

Это ощущение от формы как от смерти иногда вполне буквально прочитывается в анализируемых текстах. Позволим себе вновь процитировать Чернышевского. "Живое тело не может быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Один только из оттенков его передает живопись довольно хорошо - резкий, потерявший жизненность цвет стариковского <...> лица. <...> Лица стариков <...> выходят гораздо удовлетворительнее, нежели молодые лица, особенно лица красавиц"[25] Живопись в этой концепции занимает какое-то промежуточное место между жизнью и нежизнью, в буквальном смысле чисто физически приближает живописуемый предмет к смерти.

То, что форма оказывается аналогом смерти, позволяет понять пафос противопоставления "мертвого формализма" и "жизни" в философствовании Хомякова. Мы утверждали, что источник идеи бесформенности - православие, а ее база, то, от чего отталкиваются все дальнейшие построения - апелляция к тайне экзистенции, Бытия. Но оказывается, что сама апелляция к этой внелогической, бесформенной экзистенции в основе своей строго логична. Она есть ответ на вызов смерти.

3. Классика в России. Парадоксы осмысления.

Обратимся теперь к противоположной идее — классики как органического для России стиля. Принципиально важно обрисовать то ассоциативное поле, в которое здесь попадает идея классики.

Классика есть форма русского , поскольку русские - наследники эллинов. Художественный контекст проявления этой идеи -- неоклассический цикл ХХ века - от неоклассицизма начала 1910-х гг. до неоклассики середины века. Если же мы углубимся по хронологической оси, то идея классики как выражения русского начала испарится, исчезнет. Крупнейшие мыслители XIX в. подчеркивают глубокую неорганичность классики для России, причем западники и славянофилы здесь не различаются между собой.

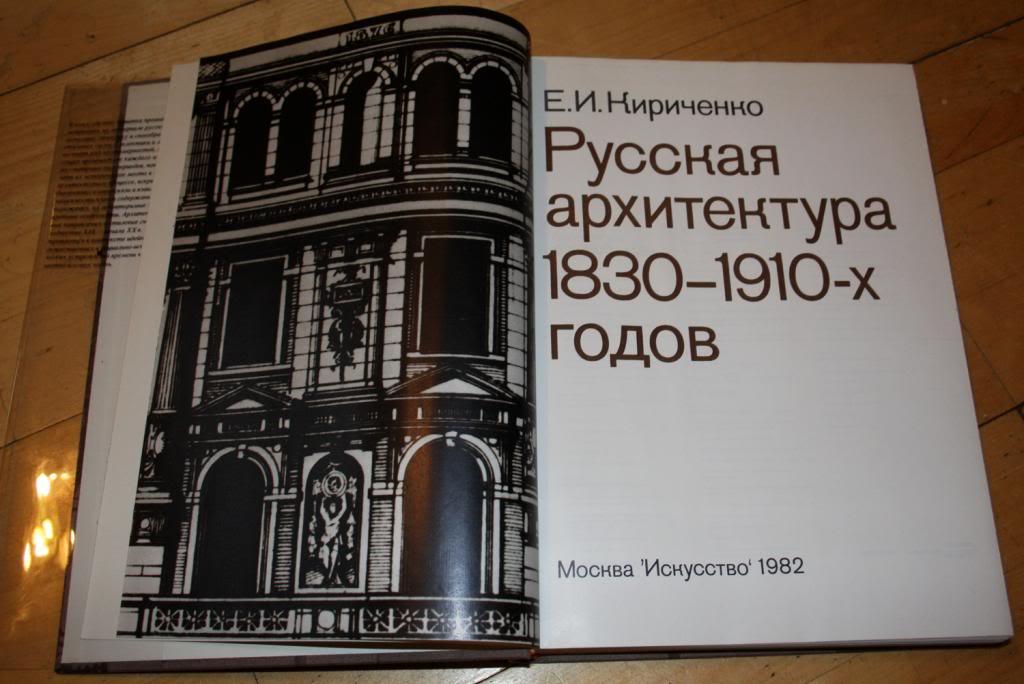

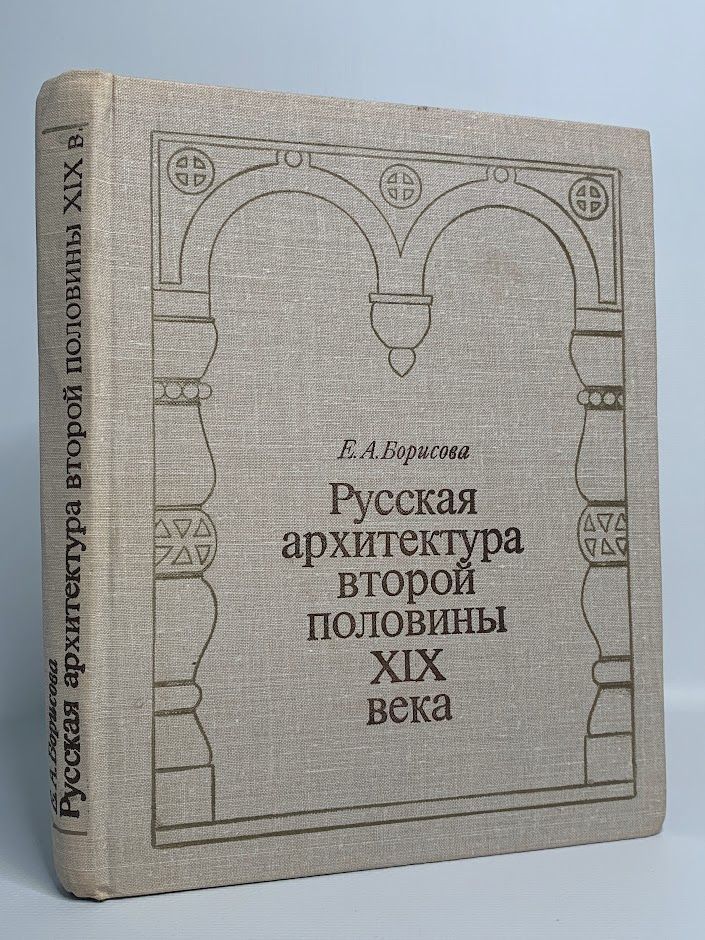

Эта тема достаточно подробно анализировалась в трудах Е.А.Борисовой, Е.И.Кириченко, А.Л.Пунина,

посвященных генезису русской эклектики[26].

Чаадаев, Гоголь,

Герцен

и др. - все видят в классике лишь одно - казарму. Это отношение к классике наиболее ясно было сформулировано в известном стихотворении А. К. Толстого:

В мои ж года хорошим было тоном

Казарменному вкусу подражать.

И четырем или восьми колоннам

Вменялось в долг шеренгою торчать

Под неизменным греческим фронтоном

Во Франции такую благодать

Завел в свой век воинственных плебеев

Наполеон - в России ж Аракчеев.

Нас, однако, в данном случае интересует не узко исторический контекст, в котором появляются такого рода филиппики против классики - контекст эклектики, но несколько более широкая семантическая аура, в которую попадает идея классики. Классика в этой логике противопоставлена русскому началу постольку, поскольку она выражает государственный пафос. Если для мыслителей неоклассического цикла классика оказывалась эпифеноменом русской идеи, то ХIХ в. видит в ней выражение идеи имперской государственности, чуждой либеральной культуре.

Двигаясь дальше вглубь по хронологической оси, мы попадаем в ситуацию творчества самих мастеров русской классики. Они не рефлексировали классику ни как выражение государственной, ни как русской идеи. Для них же классика не являлась чужим языком, на который следовало нечто перевести, это был единственный язык, на котором можно было говорить. Скажем, для Пушкина вопрос о том, какая форма является более уместной для изображения русской темы, решался в пространстве выбора между образностью Ариосто ("Руслан и Людмила") и Шекспиром ("Борис Годунов") - то есть в любом случае в рамках классической традиции. Но перед самым началом неоклассического цикла 1760-1830 гг. мы сталкиваемся с весьма примечательным в этом смысле текстом.

А именно: с "Предисловием о пользе книг церковных" М. В. Ломоносова.

Сюжет, рассматриваемый Ломоносовым, на первый взгляд достаточно узок - проблема старославянского ("словенского") языка. Но из этой темы вырастают глубокие историософские выводы[27]. "Словенский народ не знал употребление письменно изображать свои мысли <...> и язык не мог изобиловать таким множеством речений и выражений Разума, как ныне читаем Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом <...>. Отменная красота, изобилие и сила эллинского слова коль высоко почитается! <...> На нем, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, витийстствовали великие христианския церкви учители. <...>Много мы от переводу Ветхого и Новаго Завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в словенском языке греческого изобилия и оттуду умножаем достоинство российского слова"[28].

Далее следует знаменитая теория трех стилей Ломоносова (высокого, обычного и подлого). Высокий стиль выводится Ломоносовым из старославянского языка. "Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаические речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык пред многими нынешними европейскими"[29]. Из описания ясно видно, что высокий штиль - это собственно вся образность и жанровое разнообразие новой русской европеизированной культуры. И при этом оказывается, что этот новый классический штиль мы вовсе не получили из Европы, а как бы унаследовали от древних книг церковных.

Сам же язык древних книг церковных оказывается не среднегреческим языком византийских авторов, но языком Пиндара и Гомера. Тем самым получается, что русская культура получает язык классический культуры непосредственно от греческой. Ломоносов не только отдает себе отчет в этом следствии, но явно гордится полученным выводом. Именно отсюда - слова о важном преимуществе русского языка перед другими европейскими. Он даже конкретизирует этот вывод, указывая на языковую бедность и ничтожество поляков, (которые привычно, еще со времен древнерусской культуры, олицетворяют собой отвратительную западную Европу). "Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по-своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большей части от худых авторов, и потому ни от Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковые в нашем языке от греческого приобретены"[30]

То есть Россия не только оказывается наследницей классической культуры, но и наследницей более, так сказать, законной, чем Западная Европа, где вопрос о наследовании оказывается спорным из-за темных варварских времен и худых авторов, плохо говоривших на латыни. Перед нами своего рода классицистическая редакция идеи "Москва - третий Рим". При этом идея наследования сдвигается от второго Рима к первому (Пиндарам и Гомерам), и Москва становится наследницей античной традиции.

Рассуждения Ломоносова обнаруживают при этом тождество с идеями Мандельштама и Жолтовского (за исключением третирования поляков). Различие в том, что концепция Ломоносова сформулирована как государственно-политическая программа. Свой текст Ломоносов заканчивает риторическим вопросом: "Как не быть ныне Вергилиями и Гомерами?"[31] Действительно, и язык, непосредственно унаследованный от Пиндара, под рукой, и Августа (Елизавета Петровна) на троне. Важные материи, которые следует описывать одами и панегириками - это прежде всего государственные дела. Суть идеи Ломоносова заключается в утверждении о том, что классика - это форма для воспевания русской государственности, российской империи[32].

Заметим здесь, что эта идея унаследованной от Рима классики как формы русской государственности оказывается основанием крупнейших русских строительных программ в период классицизма. Уместно упомянуть в этой связи о феномене романофильского направления в архитектуре русского ампира[33]. Само наличие этого направления объясняется как раз своеобразными отзвуками концепции "Москва - третий Рим" в системе политической мысли русского самодержавия. В то время как Европа после 1800 г. признает лишь Грецию достойным объектом для подражания, в России главные памятники Петербурга - Казанский собор, ансамбль центральных площадей К.Росси - строится с явной ориентацией на античный Рим. Для понимания этого факта необходимо учесть, что все это строительство ведется в диалоге с империей Наполеона, начиная с конкурса на Казанский собор, проходящего в возмутительном для мальтийского рыцаря Павла I контексте захвата Мальты, и до Дворцовой площади Росси, являющейся памятником победы над этой империей. Русские императоры как бы постоянно объясняли Наполеону, кто подлинный наследник Римской империи, и объяснили.

Сам тезис: классика есть выражение русского начала, так как Россия - это преемница Византии - оказывается своеобразным палимпсестом, наслоением двух разных текстов. Первый - возрождение классики в рамках неоклассических движений XVIII и XX столетий. Второй — политическая формула "Москва - третий Рим".

Если источником идеи бесформенности как выражения русского является православие, то источником классики как выражения русского оказывается государственная идея. Классика, надстроенная над бесформенностью, оказывается государством, надстроенным над православным народом.

Государство, этот классицистический Третий Рим, постоянно балансирует над бездной бесформенности народа, который оно организует. Этот образ находит себе подтверждение в осмыслении главного произведения русского классицистического гения - феномене Петербурга. Исследованиями Ю.М.Лотмана, В.Н.Топорова,

Б.А.Успенского

выявлена чрезвычайная устойчивость мифа Петербурга как некоего "миража", нереального города, который постоянно рискует исчезнуть, провалиться в бездну, затонуть в финском болоте, на котором стоит. Это - лейтмотив русской литературы о Петербурге от пушкинского "Медного всадника"

до "Петербурга" А.Белого[34].

Генезис этого мифа объясняется через некую нереальность города, возникшего вдруг, без истории, как некое видение, которое в любой момент может развеяться штормовым ветром Балтики. Нам, однако, кажется возможным объяснить этот образ и миф исходя из предложенного анализа осмысления классики. Не есть ли это восприятие Петербурга своего рода метафора классики имперской государственности, стоящей на бездне бесформенности русского национального характера?

В этом контексте становятся и более понятными идеи неоклассиков начала века, продолжавшиеся в 1920-1930-е гг., с которых мы начали наш анализ. Заметим, что люди, проповедующие идею классики как выражения русского начала, - это современники двух русских революций. Неоклассицизм 1910-х гг. возникает как своего рода реакция на революцию 1905 г., цитаты, которые мы приводили, рождаются после катастрофы 1917 г. Не являются ли тогда страстные утверждения этих людей о том, что классика есть выражение национальной русской специфики, своего рода заговором, заклинанием против совсем другой специфики - сползания в бесформенность русского бунта?

В этом смысле классика оказывается в довольно трагической ситуации. Она всегда необеспечена органикой жизни, ей противостоит живая бесформенность, которая воспринимает ее как эпифеномен смерти. Сама она в свою очередь воcпринимает бесформенность как разложение, расползание, уничтожение — то есть ту же самую смерть.

В этой связи весьма поучительным представляется борьба между классикой и авангардом на русской почве в ХХ веке. Она многоаспектна, затрагивает политические и моральные аспекты — все это так, но для нас сейчас интересно то, как они должны воспринимать друг друга в описанной перспективе (разумеется, каждое из этих зеркал взаимного восприятия кривое и не соответствует сущности явления). То, что русский авангард осмыслялся как выражение стихии русского бунта, русского религиозного чувства, вполне очевидно и многократно описано. “Ноль формы” Казимира Малевича в этой связи может быть понят как еще одно воплощение той же тяги к бесформенности. Классическое искусство вопринимается русским авангардом как “отжившее”, “мертвящее”, душащее любую творческую мысль и эти его неприятные свойства переживаются гораздо острее, чем в любом другом национальном контексте, поскольку классика здесь изначально — смерть, а неоклассики — убийцы в белых колоннах. Но ровно также и авангард с точки зрения классиков — смерть культуры, искусства, разложение формы в ненавистную русскую бесформенность. Это определяет не только бескомпромиссность их сражения. Оказывается, что каждая из экзистенциальных стратегий, организующих русскую архитектуру ХХ века оказывается неэффективной в силу того, что национальный контекст мгновенно превращает ее в ее противоположность — стратегия преодаления смерти оказывается с точки зрения оппонента ничем иным, как убийством. Спор в таком случае приобретает остроэкзистенциальный характер — он в буквальном смысле ведется не на жизнь, а на смерть.

[1]См. Г.Вельфлин. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М, 1934.

[2]Б.Гройс. Утопия и обмен. М.,1993., с.250.

[3]Н.Бердяев. Судьба России. М, 1990, с.47.

[4]Н.Бердяев. О "вечно бабьем" в русской душе. - Он же. Философия творчества, кульутры и искусства. т.2. - М, 1994

[5]Н.Бердяев. Чувство Италии. - Там же, т.1.

[6]Мастера архитектуры об архитектуре. т.1. М., 1975, с.26

[7]Г.Ю.Стернин. Из истории русской художественной жизни на рубеже 1900-1910-х гг. К проблеме неоклассицизма. - "Советское искусствознание" - 1982, №2, М., 1984.

[8]О.Э.Мандельштам. Слово и культура. М, 1977, с. 67.

[9]Философская истина и интеллегентская правда. // Вехи. Из глубины. М., 1991, с.26.

[10]В.О.Ключевский. Собрание сочинений, т.1., М., 1954.

[11] Русская идея. М., 1994, с.205.

Наиболее заметны следы этой концепции в анализе архитектуры. Последним по времени опытом их использования является книга А.В.Иконникова "Тысяча лет русской архитектуры". Беспредельность и безграничность оказываются своего рода фокусами, из которых развивается интерпретация русского освоения пространства. Это проявляется прежде всего в морфологии традиционного русского города. Просторный и разлапистый, этот город зримо отличается от западно-европейского, как бы не имеет внешней границы, легко переваливается через собственные стены и разливается хаосом посадов. Незнание границы читается и в структуре традиционного русского жилища - избы. Она характеризуется Иконниковым как "открытая форма", к ней постоянно приделываются прирубы и пристройки (ср. бесконечные приделы позднесредневековых храмов). В определении специфики русской архитектуры через живописность, органичность, пластичность и т.д., мы сталкиваемся с проявлением той же самой бесформенности. Правда, если слово бесформенность отрицательно маркировано в системе языка, то бесконечность и безграничность представляются глубоко положительными качествами. Суть дела от этого однако не меняется. С точки зрения классики "открытая форма" - это вообще не форма, ее отсутствие.

[12] Федор Степун. Дух, лицо и стиль русской культуры. // Он же. Сочинения. Москва, 2000. С.584

[13]Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. Том I, изданный под редакцией И. С. Аксакова. М, 1861, с.77-78.

[14]Там же.

[15]См. П. Торопыгин. Чаадаев и Гегель. - Сборник статей в честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.

[16] И.В.Киреевский. Критика и эстетика. М., 1979, с.145.

[17] Ф.Степун. Там же.

[18]с.174

[19]Н.Г.Чернышевский. Статьи по эстетике. М., 1938, с.178

[20]Там же, с.66

[21]Там же, с.179

[22]Этот вопрос недавно анализировался М.М.Алленовым (с присущим ему блеском) в связи с отношением русских художников к Фортуни. См.: М.Алленов. Врубель и Фортуни. - "Вопросы искусствознания", №2-3, 1994, с.47.

[23]Крамской об искусстве. М., 1988, с.40.

[24]Переписка Крамского. т.1. М.,1954. с 342, 344.

[25]Чернышевский, цит.соч., с.86

[26]См. Е. И. Кириченко. Русская архитектура 1830-1910 гг. М., 1977; Е. А. Борисова. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1982; А. Л. Пунин. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1991.

[27]См. разбор этой историософии в: Р.Пиккио. "Предисловие о пользе книг церковных" М.В.Ломоносова как манифест русского конфессионального патриотизма. - Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М.Лотмана. Тарту, 1992.

[28]М.В.Ломоносов. Предисловие о пользе древних книг церковных. - ПСС, т.VII, М.-Л., 1952, с.586

[29]Там же, с.587.

[30] Там же.

[31] Там же, с.592.

[32]Парадоксальность дальнейщей судьбы идей Ломоносова связана с тем, что его тезисы сформулированы перед началом неоклассического цикла. Сами идеи становятся идеологией русской государственной классики. А форму, которую он конструирует для высокого штиля, ждет гораздо более необычная судьба.

Здесь играет особую роль исследованная Д.В.Сарабьяновым спрессованность развития русской культуры, в которой параллельно существуют явления, которые в западно-европейском искусстве существовали последовательно. По сути поэтика высокого "классического штиля" Ломоносова являлась барочной - со сложными фигурами речи, эстетикой великолепного (ср.: "от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются"), необычного и т.д. Этот отчасти барочный стиль едва ли не приобрел (благодаря "Риторике") статус нормативного классического стиля русской словесности. Или иначе - в течении всего ХVIII века этот стиль не имел классической альтернативы.

Ситуация изменяется в ситуации исследованного Ю. Тыняновым (см. Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929.) спора архаистов и новаторов. Стиль архаистов , идущий от барочной поэтики эпохи Ломоносова и Державина, с характерной для него патетичностью и сложностью выражения, получает альтернативу. Однако оппозиция нагромождения архаизирующих неологизмов у архаистов и прозрачной ясности новаторов осмысляется не как противостояние неклассического и классического, но совершенно иначе. Высокий стиль Ломоносова с его включением церковнославянского языка в парадоксальном качестве греческого адстрата русской словесности из классического переосмысляется как русский ("варяго-росский"). Это русский стиль противостоит стилю новаторов как "галльскому".

Тем самым русское на фоне галльского становится барочным бесформенным. То, что для Ломоносова было выражением совершенной классической формы, становится теперь выражением бесформенности. Противостояние русского как бесформенного западному как оформленному в литературе берет свое начало в этом споре новаторов и архаистов. Далее эта оппозиция последовательно развивается. Некрасов нашел языковой эквивалент русской темы в разрушении "сладкозвучия" пушкинского стиха. Для глубин русского подсознания Достоевский создал язык, который потом, из опыта романа ХХ века, был понят как аналог внутренней - т.е. неоформленной - речи. Этот путь ведет к героям Зощенко и Платонова, речь которых вызывает ужас и жалость именно потому, что своим образом и строем воспринимается как безусловно русская.

[33] Подробнее см. нашу статью "К проблеме романофильского направления в архитектуре русского ампира". - Архитектура мира. Вып. №3. М., 1984.

[34]См. Семиотика города и городской культуры. Труды по знаковым системам, №18. Тарту, 1984.