2. Калейдоскоп смысла: от романики до романтиков.

Иконографический анализ позволяет проследить существование интересующего нас мотива на протяжении почти тысячелетия. Причем, пусть в различных формах, мотив существует непрерывно и преемственно, по крайней мере в одной области - театральной декорации. Попробуем теперь выяснить смысл этой устойчивой схемы. Как ясно из приведенной ретроспекции мотива, сложность скорее не в том, чтобы этот смысл выявить, сколько в том, чтобы увидеть здесь какой-то один смысл, существовавший на протяжении всего это времени. Уже в самых ранних примерах мы встречаемся скорее с множеством смыслов, чем с каким-то одним.

В Библии Риполл перед нами вход в Рай. Но в театре Рай может изображаться аркой, а может - и совсем иначе[1].

Нам известно описание одной из древнейших мистериальных драм - "действа об Адаме" (сюжет - грехопадение), которая разыгрывалась в Нормандии в XI в.[2] Мистерия ставилась перед порталом собора. Справа был Рай, слева Ад, в центре - игровая площадка. Рай изображался не с помощью арки, а представлял собой занавес, закрывавший игравших по плечи. По ходу действия, Бог-Отец все время входил и выходил из портала, вступая в диалоги с Адамом и Евой.

Сценическая структура описанного действа выглядит следующим образом. Имеется Рай - "locus", где Адам и Ева пребывают вне действия. В Аду сидел Змей. Пространство сцены и то место, где пребывал Господь, были просто неясно чем, ничего не изображали. И с другой стороны, их функция вполне ясна. Сценическое пространство - это то, что явлено зрителю, мир посюсторонний. То, что за аркой портала, место, где пребывает Господь - то, что не только не явлено, но даже не может быть названо. Это нечто запредельное посюстороннему.

Если же обратиться к другой древнейшей драме - рождественской, то ситуация будет иной. Из этого действа разрастались гигантские многодневные мистерии позднего средневековья и Ренессанса. Драма разыгрывалась на рождество уже внутри храма. По ремаркам к тексту К. Тиандер так реконструирует ход этой драмы: «За алтарем стояли ясли и икона Богоматери. Мальчик, стоящий перед хором и изображающий ангелов, возвещает каноникам о рождении Христа. Затем пастухи входят из больших врат. Ангел спрашивает: "Кого вы ищете в яслях, пастухи, скажите..."»[3].

Что это были за врата, как они выглядели, неясно. Ясны лишь пространственные отношения. Сценическая площадка в данном случае маркирована совершенно иначе, чем в действе об Адаме. Там - церковная паперть, здесь - заалтарное пространство. Иной и сюжет. Зритель присутствует при таинстве рождения Господа. Иначе говоря, нам явлено пространство совершения священной истории, собственно иерофании. Врата - то, через что пастухи входят в это пространство. Пастухи принадлежат миру профанному, арка есть граница, впускающая их в сакральное пространство иерофании.

Такое понимание сохраняется по-видимому, в течении всего развития мистериальной драмы. Свидетельство этому - гравюры Северного Возрождения, сюжеты которых аналогичны мистериям. В качестве примера приведем наиболее известные - гравюры из серии «Жизнь Марии» А. Дюрера - «Рождество Марии» и «Встреча Иоакима и Анны».

В обоих случаях действие происходит за аркой, которая, следовательно, есть вход в пространство совершения священной истории. Следует также упомянуть характерную композицию Рождества у Петруса Кристуса.

На картине изображена арка, за которой открывается сама сцена. По мнению Дж. Снайдера, Рождество здесь понимается как месса, Христос - как первый священник, два ангела помогают ему служить мессу[4].

Те же композиции и в тех же случаях встречаются и в итальянском искусстве. Приведем два примера. Один из них - композиция «Введение Марии во храм»,

где храм представлен именно как арка с раскрывающейся за ней перспективой. Эта вещь может быть интересна и тем, что связывается с кругом Пьеро делла Франческа - именно по отношению к этому кругу проблемы сакрализации перспективы особенно актуальны.

Второй пример - «Успение Марии» из Венеции, Сан Марко, созданное Андреа дель Кастанья.

Вновь за аркой открывается перспективные дали. Заметим, что здесь, в соответствии с иконографией Успения Марии мы можем идентифицировать перспективу как изображение Небесного града).

С другой стороны, этот же вход может приобретать иной смысл. Заметим, что данная композиция достаточно близка тимпанным изображениям сцен Страшного суда на романских соборах. Мы намеренно не касаемся тимпанных композиций, поскольку здесь арка появляется «ненамеренно», просто как архитектурный элемент. Тем не менее стоит отметить, что сама структура мистериального пространства с Адом справа и Раем слева иконографически сближала это пространство со сценами Страшного суда. Кроме того, смысл многих мистерий (например, «Девы разумные и неразумные») являлся репрезентацией того же сюжета.

В ряде случае рассматриваемый мотив приобретает именно этот смысл - входа в «Судное» пространство. Наиболее явный пример - изображение французского моралите «Между ангелом и бесом» [5].

Перед нами арка, в ней стоит герой, а за ней раскрывается мир иной во всех его топографических подробностях - сверху Рай, внизу - пасть ада, бес и ангел с двух сторон от героя. Перед нами мотив, который А. Я. Гуревич

определил как «малую эсхатологию» - сцена борьбы за душу умершего. Здесь арка - просто врата смерти [6].

В целом можно сказать, что арка понимается как граница «мира иного», а то, чем именно является иной мир - Раем, пространством сакральной истории, пространством Страшного суда, может изменяться. Круг этих значений достаточно разнообразен, но все они так или иначе укладываются в рамки сакральной средневековой иконографии. Можно ли говорить о том, что эти глубоко средневековые значения продолжали жить дальше, и за границами Средних веков?

Ренессансные формы могли просто наслаиваться на средневековые схемы. Характерен в этом смысле портрет Эразма Роттердамского Г. Гольбайна.

Эразм стоит перед триумфальной аркой, опираясь на бюст римского бога Терминуса [7].

Терминус - божество малоизвестное и не особенно прославленное - крестьянский бог межевых границ между наделами. Ясно, что перед нами намек на иной предел - границу смерти. Сама композиция в таком случае является перекодированной на античный лад темой «между бесом и ангелом», которую мы рассматривали выше. В таком случае арка представляет собой инвариант мотива «Дверей смерти», подробно исследованный Я. Бялостоцким. [8]

Приведем еще один пример: картину нидерландского романиста Жана Игвутса «Девы разумные и неразумные» [9].

Средневековый сюжет, являвшийся, как уже говорилось, инвариантом темы Страшного суда и породивший соответствующую мистериальную драму, трактован в итальянизирующей манере. Девы разумные и неразумные представлены как две «венецианские» пирующие на фоне пейзажа группы, на небесах же появляется видение Рая. Рай открывается вратами, которые здесь превращены в триумфальную арку. Соответственно сам Рай становится неким форумом. Смены смысла не произошло, изменились формы - средневековая арка превратилась в триумфальную.

Однако мотив не то, чтобы десакрализуется, но, скорее, секуляризуется. Сакральное пространство за аркой перестает быть собственно христианским пространством Страшного суда и становится сакральным вне какой-то определенной системы. Наиболее яркий и очевидный пример такой секуляризации - «Афинская школа» Рафаэля.

Нам кажется очевидным, что Рафаэль использует здесь тот же самый мотив [10]. Можно, по-видимому, найти и сугубо христианскую интерпретацию изображения, осмысляя сюжет Рафаэля в «дантовском» духе - как демонстрацию мужей античности, христианских по духу, и спасенных Христом во время сошествия во Ад. И вместе с тем, меньше всего и пространство Афинской школы похоже на Лимб, а философы древности - на людей, трепещущих в преддверии решения своей судьбы и ожидающих пришествия Спасителя. Гораздо более адекватно изображению представление о пространстве за аркой как просто возвышенном и сакральном, пространстве античной мудрости, но не христианского совершения судьбы.

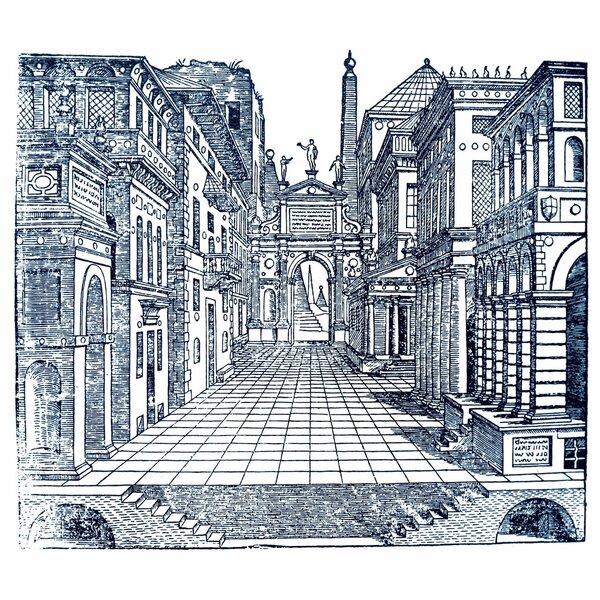

Вернемся к трагической сцене у Серлио.

За аркой, заключающей его театральную улицу, мы видим какие-то обелиски и пирамиды, которые возникают на заднем плане. Что это? Мы склонны трактовать эти монументы как изображения кладбища. Хотя ренессансное кладбище выглядело совсем иначе, такое предположение не выглядит фантастичным. Серлио мог вдохновляться образом римского некрополя, начинавшегося сразу за городскими воротами и состоявшего из отдельных мавзолеев, стоявших вдоль дороги. Самый известный из этих некрополей - вдоль Аппиевой дороги - был прекрасно знаком Серлио - изображения мавзолеев оттуда помещены в его трактате.

Если эта интерпретация верна, то в таком случае за аркой вновь располагается граница смерти. Заметим, что образ кладбища был вполне уместен в декорации к ренессансным трагедиям, бывшим, по выражению И. Н. Голенищева-Кутузова, «трагедиями ужасов», где редкий персонаж доживал до конца действия и трупы выносились один за другим [11]. Такая интерпретация изображения за воротами у Серлио - лишнее доказательство правомерности высказанных соображений о связи ренессансной декорации со средневековым театром. Если бы не эти связи, откуда бы могло появиться кладбище в пространстве за аркой?

И вместе с тем, перед нами, разумеется, совершенно иная картина. Театр стал светским, актуальность сакрального смысла «мира иного» исчезла. Пространство кладбища и фатально запредельное сакральное пространство принципиально различны между собой. Кладбище - часть здешней, посюсторонней реальности. Добавим, что в классификации П. Арьеса время Ренессанса совпадает с периодом «смерти своей» [12], когда кладбище активно вовлечено в жизнь социума и не является царством смерти.

Мотив арки продолжает жить, но в снятом виде. В других памятниках - у Бальтассаре Перуцци или же у Палладио в декорации театра Олимпико

или в Балтиморской ведуте

арка уже не «помнит», что же она изначально значит. Более того, своими римскими формами и городским окружением она вовлекается в иной образный ряд. А именно - в разобранный В. Н. Гращенковым мотив театральной сцены как репрезентации идеального города Ренессанса.

Казалось бы, театр барокко, развивающий принципы ренессансной сцены, должен был унаследовать это секуляризованное понимание мотива. Однако здесь ситуация складывается более сложно. Ренессанс открыл единое сценическое пространство и барокко его унаследовало. В основном раннебарочная театральная декорация просто продолжала развивать мотивы, найденные в ренессансном театре. На сцене продолжает жить идеальный город (на упрощении этих схем основаны декорации появившейся на рубеже XVI и XVII вв. комедии дель Арте). Но с другой стороны, в барокко вновь происходит сакрализация театральной сцены, а сам театр перестает носить лишь светский характер.

Обратимся к творчеству Джузеппе Бибиены-Галли, основателю славы и влияния всей фамилии театральных декораторов. Нас интересуют его гравюры из цикла «Corpus Cristi», выполненных в Австрии как «воспоминание» о декорациях, которые он создал для королевской капеллы в Вене. Комплекс этих декораций составлял так называемый «священный театр», «teatrum sacrum». А. Хиат Мэйджор характеризует эти декорации следующим образом: «"Teatrum sacrum", созданный для королевской капеллы в Вене, из всех декораций барокко в наибольшей степени впитал в себя традицию средневековых мистерий. Каждый праздник давал возможность по-новому варьировать мотив. Лестницы вели к огражденной балюстрадой платформе, на которой появлялся Муж Скорби, стоящий под гигантской аркой, за которой открывалась таинственная архитектурная перспектива» [13].

В целом эти декорации являлись более развернутым повторением тех, которые тот же Дж. Бибиена сделал годом раньше для Иезуитского колледжа в Болонье.

Здесь мы сталкиваемся с феноменом иезуитского театра. Дж. С. Кеннард, крупнейший историк театра, пишет, что главной его чертой было соединение средневековой мистерии и новой ренессансной трагедии. «Дальним прототипом этих священных трагедий были "sacra represantazione", которые расцвели в XV в. Утрачивая свою непосредственность и простоту, священная драма была перетолкована на манер классической трагедии, превратившись в сложное искусственнее образование». [14] Эта характеристика касается иезуитского театра в целом, однако же мы вполне можем распространить его определение и на театральную декорацию, в том числе и интересующий нас мотив [15].

Театр барокко соединил черты ренессансного и средневекового. Иезуитский театр является своего рода тупиковой ветвью, которая ярче всего демонстрирует этот процесс соединения. Однако тот же процесс затрагивал и театральное действие в целом. Это отразилось в самой его структуре. В ренессансном театре все действие происходило на фоне одной декорации, которая из-за этого приобретала постоянные монументальные формы (как в театре Олимпико). Барокко изменило характер действия - каждому акту драмы соответствовала своя декорация. Заметим, что подобной структуры не знал и античный театр. Трудно не увидеть в этом процессе влияние концепции театрального пространства средневековых мистерий с их «loci». Каждая декорация оказывалась своего рода заменой этих «loci», а само действие получило возможность переносится в разные места. Ренессансная драма такой структуры действия не знала.

Эта ситуация открыла возможности активного контакта различных иконографических схем. С одной стороны, как мы видели, на сцене барочного театра продолжал жить идеальный город. С другой, своеобразное перетолковывание средневековых мистерий привело на сцену приемы организации, идущие оттуда - именно так следует трактовать рассмотренные примеры декораций «teatrum sacrum» Дж. Бибиены. Эти два различных по источнику и смыслу мотива оказались втянуты в пространство одного действия, одного представления.

Стоит заметить, что, по-видимому, сама семантическая структура обоих иконографических схем предполагала возможности для взаимодействия. В самом деле, если за аркой в средневековом театре открывался Рай или пространство иерофании, то одной из метафор этого пространства являлся Град Небесный. В приведенном примере «Успения Марии» за аркой открывается именно этот сюжет. То, как именно взаимодействуют средневековый Град Небесный и нововременной идеальный город, остается неисследованной проблемой, однако то, что сама возможность такой связи имеется, представляется очевидным.

По крайней мере в одном случае эти два мотива просто соединяются в один. Мы упоминали декорации Ф. Такко, созданные им для «Гиперместры» в 1654 г. Рассмотрим теперь другую декорацию к той же постановке. Перед нами вновь арка, а за ней открывается традиционно ренессансная композиция сцены, представляющая собой идеальный город.

Место триумфальной арки в створе улицы здесь занимает круглый храм - именно этот мотив делает звучание темы идеального города особенно отчетливым, ибо отсылает нас к Урбинской ведуте и «Обручению Марии» Рафаэля. Оба эти мотива - сакральное пространство и идеальный город - в данном случае актуальны для самого замысла Такко, ибо перед нами декорация, изображающая «Город Солнца», метаморфозу Небесного Града.

Перед нами новая сакрализация мотива, но эта сакрализация более чем своеобразна. Рассматриваемый сюжет вписывается в более широкий контекст возрождения средневековой образности в барокко, связанный с программой Тридентского собора. Общеизвестна знаково-символическая противоречивость возникшей в связи с этой программой ситуации. Новая сакрализация мира приводила не столько к тому, что мир профанный исчезал из искусства, сколько к тому, что границы между миром сакральным и профанным расшатывались и стирались [16].

Эта трансформация структуры сакрального пространства отчетлива показана В. Н. Гращенковым в его статье «Свод небесный» [17]. Она посвящена купольной декорации храмов эпохи Ренессанса. Очевидно, что купол представляет собой вход в пространство столь же метафизичное, сколь и пространство за аркой, вход в «мир иной». В византийском понимании этого входа мы видим в куполе пространство абсолютно запредельное миру посюстороннему. Ренессанс начинает экспериментировать с этим пределом. Сначала создается «небо, <которое> мы можем созерцать, но не можем в него вступить» [18], а затем, в декорациях купола церкви Сан Джовани Эванджелиста Корреджо, граница между двумя мирами исчезает вовсе - зримое чувство Богоявления предстает <...> как совершенно реальное». [19]

Как пишет автор, «в этом отношении художник смело предвосхитил церковные декорации эпохи барокко» [20]. Заметим, что в барокко ворвавшиеся в наш мир из «небес» фигуры святых предстают уже не как живописная иллюзия, но как трехмерная реальность скульптуры. Граница между миром иным и нашим теряются, они превращаются в единое мистически-реальное пространство.

Это определяло трансформацию всех символических схем. В качестве своеобразного параллельного текста к рассматриваемой иконографической схеме в театре уместно кратко охарактеризовать бытование того же мотива в живописи. В этой связи обращают на себя внимание два варианта картины И. П. Панини «Сивилла предсказывает рождение Христа» из собрания ГМИИ им. Пушкина. Первый вариант (1738 г.) представляет собой величественную перспективу античных руин, стоящих по обе стороны от широкой улицы-площади.

Перспектива замкнута аркой неких врат. На первом плане расположены небольшие (почти стоффажные) фигурки Сивиллы и нескольких зрителей. Указывая вдаль перспективы, Сивилла предрекает рождение Христа. Второй вариант (1743 г.) приближает сцену: герои располагаются непосредственно перед аркой, куда указывает Сивилла, за аркой видна пирамида Цестия и Колизей.

Эта пирамида за аркой прямо отсылает данную композицию к схеме трагической сцены в трактате Серлио. Точно также и первый вариант картины может быть сопоставлен с этой трагической сцены (в проеме арки здесь также виднеется пирамида). В том, что Панини знал трактат Серлио, нет никаких сомнений - он преподавал перспективу в колонии французских академистов в Риме. В таком случае, можно сказать, что трактовка сюжета в данном случае строится в полном соответствии с идеями иезуитского театра, когда сюжеты, так или иначе связанные с христианской тематикой, переносятся на сцену ренессансной трагедии.

В этом контексте серлиева арка вновь едва ли не приобретает изначальный сакральный смысл. За ней находится то пространство, откуда должен явиться Христос, о чем и сообщает Сивилла, указывая в проем арки. Чистота сюжета позволяет оценить, насколько затруднительным оказывается соединение этой сакральности с системой смыслов, сложившихся в ренессансное время. В самом деле, если для Серлио атрибуция пирамиды за городскими вратами как знака римского некрополя является достаточно гипотетической, то для середины XVIII в. «инфернальный» смысл египетской пирамиды не вызывает ни малейших сомнений. Пророчествовать же о пришествии Христа, указывая на кладбище, кажется довольно нелепым. Средневековый «Мир иной» как пространство иерофании и секуляризованный «Мир иной» ренессансной трагической сцены просто не соединяются друг с другом. Арка сохраняет смысл границы двух миров, но при этом сама конструкция, само противопоставление мира поту- и посюстороннего оказывается лишенным логики палимпсестом.

Внутренняя противоречивость, деструктурированность этой оппозиции не может не приводить к определенной десимволизации схемы. Характерным в этом смысле кажется поведение рассматриваемого мотива в творчестве А. Маньяско. Фантастические разрушенные арки появляются у него постоянно, но при этом никаких различий между миром перед аркой и за ней в принципе не существует - это один таинственный мир руин, в котором персонажи - либо таинственные призраки, либо неуместные, чуждые этому миру «профаны». Приведем в качестве примера «Воспитание сороки» из ГМИИ, где паяц, учащий птицу, сидит перед величественной аркой, травестируя все сакрально-триумфальные смыслы, которые несет в себе мотив. Впрочем, быть может то, что мотив еще может быть травестирован указывает на присутствие неотчетливо-сакрального смысла - иначе само «снижение» было бы невозможным.

Наконец, у Ф. Гварди мотив теряет и этот неотчетливо сакральный смысл. В эрмитажном «Венецианском дворике» или же в «Виде в Венеции» из ГМИИ мы видим тот же мотив арки с перспективой за ней, однако никакой потусторонней смысловой ауры он в себе не несет. Если у Маньяско весь мир - и за аркой, и перед ней - становился «миром иным», странным и фантастичным, то у Гварди все изображенное становится принадлежностью мира этого. Правда он приобретает иное качество, которое так трудно определить в терминах семантики и так легко - эссеистически - чарующую таинственность повседневности.

На фоне этой десимволизации легче оценить процессы, происходящие в театральной декорации. Новая барочная сакрализация сюжета не отменила предшествующего ренессансного размывания смысла схемы, а актуализовала саму заряженность сюжета неясно-сакральным смыслом. Видимо, сюжет с декорациями Такко к Гиперместре следует рассматривать не как обретение нового (возрождение старого) смысла арки как входа в идеальный город (Небесный град), но как случайное совпадение, соединение мотивов. Пользуясь лингвистическими аналогиями, можно сказать, что перед нами не устойчивое «слово» языка театральной декорации, но, скорее, «окказионализм». Как развитие той же темы - «арка как вход в идеальный город» - можно понять упоминавшиеся композиции Пиранези и Гонзага, когда за одной аркой открывается другая, потом третья и так до бесконечности. Однако же здесь ощутим элемент явной натяжки. Чрезвычайно привлекательным для иконолога выглядит лист Кваренги с открывающимся за аркой видом Новоиерусалимского монастыря [21].

Новоиерусалимский монастырь является образом Небесного Иерусалима - т.е. Небесного града, и в таком случае перед нами как бы полное считывание всех смыслов, таящихся в рассматриваемом мотиве - от средневековых (Рай) до нововременных (идеальный город). Однако утверждение, что Кваренги сознательно пользуется всеми этими мотивами, кажется нарушением всяких норм исторической адекватности.

Если одни примеры актуализуют этот смысл новоевропейского града небесного с чрезвычайно полнотой, то другие прямо ему противоречат. Как, скажем, трактовать упоминавшийся пример с копированным Гонзагой листом Пиранези, изображающим вид арки с пристанью за ней? Пиранези, стоит напомнить, той же аркой может отметить не только вход в некий храм или град небесный, но и - в Ад.

Все сказанное свидетельствует об одном - мы должны признать свою неудачу. А именно - при том, что перед нами явно один и тот же мотив, существующий на протяжении тысячелетия - от романики до романтиков, при том, что преемственность этого мотива может быть детально прослежена, ничего такого, что можно было бы определить как единое значение мотива найти не удается. Перед нами процесс десемиотизации символа, постепенной утраты значения. Мотив, когда-то имевший достаточно ясное, определенное значение, теряет определенность. На этой констатации заканчивается, как нам кажется, сфера иконографической компетенции - ничего большего, кроме этого печального вывода, мы из иконографического анализа вынести не можем.

Однако сама этой десемиотизация может быть понята как семиотический жест. Речь при этом ни в коем случае не идет о рассуждениях, направленных на подтверждение тезиса о потере религиозного чувства и секуляризации нововременного сознания. Мы имеем ввиду нечто совсем иное.

Рубеж романтизма совпадает, как известно, с гораздо более глубоким рубежом в развитии европейской культуры. Если пользоваться терминами М. Фуко, то речь идет о рубеже эпистем. В анализе Фуко классическое искусство оказывается периодом, когда «слова и вещи» связаны отношениями изоморфизма. Слово своей ли звуковой телесностью или же морфологической структурой (или иным образом) оказывается непосредственно, материально связано с тем, что оно обозначает, как бы еще одной вещью в ряду вещей[22]. А. Ахутин в своей книге «Фюсис и натура» приходит к очень близким выводам - мир материальных форм и мир идей оказываются явлениями рядоположенными, между ними не только нет непреодолимой границы, а, напротив, сама возможность границы оказывается проблематичной [23].

XVIII - начало XIX в. - время разрушения этой целостности, возникновения границы. В качестве ясной манифестации этой границы может быть предъявлена философия И. Канта. В контексте его противопоставлений границы материального мира, точнее - мира как «вещи в себе», уже непреодолимы. Мир сознания - идей, слов, образов - никоим образом не есть продолжение мира материального, но образует свою собственную область. Условием эстетического суждения оказывается его «незаинтересованность» - т.е. невключенность наблюдателя в мир, предъявленный его суждению. Заметим, что иную, но тоже «невключенность» субъекта в изучаемый объект постулировали в качестве необходимого условия деятельности естественные науки.

В философском плане наиболее объемно, хотя и достаточно сжато, ту же ситуацию описал М. Хайдеггер в своей статье «Время картины мира» [24]. Суть идей Хайдеггера (по крайней мере, так его можно понять) заключалась в том, что само понятие «картины мира» не есть универсальный инструмент философии и культурологии, позволяющий адекватно описывать любые культурные ситуации, но, напротив, порождение определенной метафизической позиции. А именно - мир из места бытия человека, с которым он нерасторжимо связан (самой конструкцией идеи Бытия), превращается в «картину» - нечто, наблюдаемой извне, с чем уже нет никакой органической связи. Хайдеггер, заметим, видел начало этой трансформации сознания в точке декартовского тезиса «cogito ergo sum» (основанием бытия оказывается не мир, но субъект cogito, превращающий мир в объект наблюдения) - т.е. в XVII веке.

Проблема проявления новой ментальности, не утверждающей более единства материи и духовной сферы, но, напротив, постулирующей самостоятельную, самодостаточную ценность субъекта, в формах искусства, архитектуры, оказывается чрезвычайно интересной. В самом деле, как может быть в архитектуре передана эта ситуация наличия субъекта, который не слит, не растворен ни в какой материальной структуре. Должна быть предложена композиция, которая бы включала в себя место, потустороннее самому себе, то место, где «находится» сознание, свойство которого - принципиальное неприсутствие ни в каком материальном месте, вненаходимость миру этому, то место, откуда возможно это самое «незаинтересованное» суждение. Должна возникнуть композиция «картины мира».

Именно в этом оформлении «взгляда извне», создания композиции, в которой есть место для того, что «места» иметь не может - вненаходимого субъекта - и заключается смысл десемиотизации пространства за аркой. Она становится обозначением взгляда извне, и этот смысл действительно столь общий, что как бы вообще и не смысл, и знак, его представляющий, кажется десемиотизированным. Этот смысл относится к числу априорных оснований культуры XVII-XVIII вв. - нечто подобное «cogito ergo sum».

Столь общее значение, естественно, фиксируется только в тот момент, когда мы имеем дело с культурными сломами, изменениями аксиоматического слоя культуры. Именно это и происходит на рубеже XVII-XVIII вв. И определив, что первоначально перед нами - вход в мир иной, а в конечном итоге - обозначение позиции вненаходимого субъекта, можно теперь оценить сам смысл подобной трансформации. А именно - местом для этого самого субъекта, местом, откуда созерцается мир как картина, местом рефлексии сознания, свободного от связей с миром вещей, является не что иное, как пространство Страшного Суда, сакральной истории, попросту - место за границей смерти. Этот взгляд «sub specie mortis» оказывается той структурой, которую культура - по крайней мере, изобразительная - трансформирует в структуру новоевропейского субъекта сознания.

[1] Ср. «Райское пространство могло быть обозначено с помощью кресла (трон Вседержителя) или арочки (знак небесного града)». С. П. Батракова. Искусство и утопия. М., 1990, с.35.

[2] Cм. A. Nicoll, op. cit., p.107.

[3] К. Тиандер. Очерк истории театра в Западной Европе и России. - Вопросы теории и психологии творчества. Т. III. Харьков, 1911, с.9.

[4] Cм. J. Snyder. Nothern Renaissance Art Painting, Sculpture and Graphic Art from 1350 to 1575. N.-Y., 1977, p.171.

[5]А. Дживилегов, Г. Бояджиев, цит. соч., с.76.

[6] Cм. А. Я. Гуревич. Культура средневековья глазами современников. М., 1992, с.97 и сл.

[7] См. В. А. Пахомова. Графика Ганса Гольбейна. Л., 1989, с.228

[8] J. Bialostocky. The door of Death. Survival of a classical Motive in Sepulchral Art. - Jarbuch der Hamburger Kunstsammlungen. Band 18. Hamburg, 1973.

[9] См. L. van Puyvelde. La Renaissance Flamande de Bosch a Breugel. Bruxelles, 1971, p.208.

[10] Как показал упоминавшийся уже А. Корбо, Пиранези, Булле и Гюбер Робер в некоторых из своих арочных перспектив непосредственно вдохновлялись пространством "Афинской школы". Cм. A. Corboz. op. cit., p. 7.

[11] Cм. И. Н. Голенищев-Кутузов. Романские литературы. М.,1975, с.172.

[12] См. Ф. Арьес. Человек перед лицом смерти. М., 1992. с.86-93.

[13] A. Hyatt Mayor, op. cit., p.35.

[14] J. S. Kennard. The Italian Theater. Vol.1., N.-Y.,1964, p.151.

[15] Заметим, при этом, что созданные Бибиеной декорации «Corpus Cristi» отнюдь не являлись чем-то исключительным для барокко. А. Хиат Мейджор отмечает, что сам способ устроения такого театра был описан в 1649 г. отцом Жаном Дюбрейлем в его «Практической перспективе», названной «Иезуитской перспективой».

[16] Этим, как представляется, продиктована ситуация амбивалентности любого барочного символа и возможности интерпретации любого сюжета in bono и in male, и как сакрального иносказания и как профанного анекдота. См. М. Н. Соколов. Бытовые образы в западно-европейской живописи XV-XVII вв. Реальность и символика. М., 1994.

[17] В. Н. Гращенков. "Свод небесный". О сакральном символизме ренессансного храма и его монументальной декорации. - "Вопросы искусствознания, №4, 1994.

[18] Там же, с.249

[19] Там же, с.256

[20] Там же, с. 257

[21] См. В. Н. Талепоровский, цит. соч., с.105

[22] М. Фуко. Слова и вещи. СПб., 1994.

[23] См. А. В. Ахутин. Понятие «природа» в античности и в Новое время. («фюсис» и "«натура»). М., 1988, с.30-66.

[24] См. М. Хайдеггер. Время и Бытие. Статьи и выступления. М., 1993, с.41-62