Мирон Григорьевич Харлап - музыковед, стиховед, пушкинист, автор книг «О стихе» (М., 1966), «Ритм и метр в музыке устной традиции» (М., 1986), многих музыковедческих и стиховедческих статей.

М. Г. Харлап родился в Лодзи 25(12) января 1913 г. Отец его был дипломированным фармацевтом, окончившим Варшавский университет. Уже в 1914 г. семья переехала в Москву, где Мирон Григорьевич и прожил до конца своих дней (17 ноября 1994 г.).

Его музыкальные способности проявились рано, домашние уроки музыки давали ему выдающиеся музыканты: известный пианист, педагог и музыкальный издатель Давид Соломонович Шор и Лев Оборин.

Никогда не учившийся в обычной школе, Мирон Григорьевич поступил на фортепианное отделение Московской консерватории, которое окончил в 17 лет (1930). Все эти годы никто не сомневался в предстоящей ему исполнительской карьере. В студенческие годы он не раз выступал в консерваторских и других концертах.

Все случилось иначе. В «год великого перелома» (1929) был арестован «как нэпман» отец Мирона Григорьевича. Мать с двумя детьми буквально осталась на улице. Их приютили родственники, но с тех пор у Мирона Григорьевича в течение 28 лет не было дома - только место для спанья в густонаселенной комнате густонаселенной квартиры. А за три недели до окончания консерватории Мирон Григорьевич был из нее исключен «как сын лишенца» (впоследствии диплом ему все-таки выдали: ведь все экзамены были уже им сданы). Стал концертмейстером дирижерского класса консерватории, работал с Головановым, Гауком, Аносовым, Рождественским.

От военной обязанности М. Г. Харлап был освобожден по состоянию здоровья и осенью 1941 г. с консерваторией эвакуировался в Саратов. Туда же был эвакуирован Ленинградский университет, что сыграло немалую роль в судьбе М. Г. Харлапа. Он быстро познакомился с ленинградскими профессорами-филологами Б. М. Эйхенбаумом, Г. А. Гуковским, А. П. Рифтиным. К этому времени у Мирона Григорьевича была уже немалая литературоведческая подготовка. Русскую и западную классику он прочел в детстве и ранней юности, университетский курс нужных ему гуманитарных наук изучал вместе со своей младшей сестрой, учившейся в ИФЛИ, а в конце 30-х годов познакомился и подружился с блестящими молодыми литературоведами, тогда преподавателями ИФЛИ, В. Р. Грибом, Л. Е. Пинским, И. Е. Верцманом. Вместе с ними принимал участие в литературоведческой дискуссии 1939—1940 гг., примыкая к «течению», которое возглавляли Георг Лукач и М. А. Лифшиц. Так что к общению с ленинградскими филологами в Саратове он был вполне готов.

Там началось постоянное общение, а потом и дружба его с Б. М. Эйхенбаумом, который быстро разглядел в молодом музыканте незаурядного человека, высокообразованного и способного самостоятельно мыслить. М. Г. Харлап включился в работу семинара филологического факультета ЛГУ, который нередко бывал и филологически-консерваторским. Именно тогда иначала складываться уникальная особенность Мирона Григорьевича: его профессионализм в музыкознании и литературоведении, истории и теории литературы. Это дало ему возможность начать изучение стадий синкретического состояния поэзии и музыки. Именно изучение, осмысление, анализ слитного, синкретического состояния музыки и поэзии на ранних стадиях развития культуры всех народов стали одной из важнейших особенностей культурологической концепции Харлапа, началом и основанием разработки его стиховедческих концепций, теории трех стадий развития поэзии и музыки.

Первые свои музыковедческие (и литературоведческие) доклады М. Г. Харлап читал на семинарах в Саратове. После возвращения из эвакуации в Москву состоялась его встреча с жившим тогда в Москве крупнейшим композитором и музыковедом Б. В. Асафьевым. Два дня подряд по многу часов Мирон Григорьевич рассказывал ему о своих музыковедческих взглядах и читал свои работы. В конце этой беседы Асафьев сказал: «Защищайте свою работу как кандидатскую, а мы дадим Вам степень доктора, которую Вы несомненно заслуживаете». После этого Мирон Григорьевич стал старшим научным сотрудником научно-исследовательского кабинета консерватории, за месяц сдал кандидатский минимум, доложил свою работу на нескольких заседаниях Комиссии по теории музыки консерватории. В домашнем архиве ученого сохранился в высшей степени доброжелательный и очень интересный отзыв Асафьева на эту работу и положительные отзывы других участвовавших в обсуждении музыковедов.

Все было готово к печатанию и защите диссертации. Но 10 февраля 1948 появилось постановление партии и правительства об опере «Великая дружба», а вслед за тем началось преследование «так называемой школы Веселовского», запрет на компаративистские методы в литературоведении. Ни печатать, ни защищать работу стало невозможно.

Размышлять и писать М. Г. Харлап, конечно, не бросил, но писать приходилось «в стол». Вот почему первая работа ученого была опубликована лишь в 1961 г., когда ему было 48 лет. Это была не музыковедческая и не стиховедческая статья, а напечатанная в «Вопросах литературы» небольшая часть его работы «О „Медном всаднике" Пушкина». За ней последовали другие статьи и книги. И все же многое осталось в рукописи.

Во всех опубликованных работах М. Г. Харлапа и во множестве рукописных заметок выявляются его общефилософские, эстетические, исторические взгляды.

(А. М. Гришина (вдова ученого))

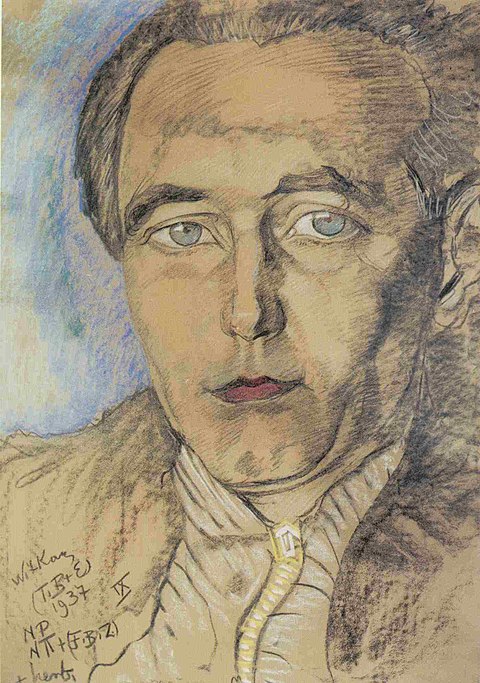

М. Харлап

Исполнительское искусство как эстетическая проблема

I

В «Нюрнбергских мейстерзингерах» Вагнера

Давид объясняет Вальтеру, что ученик, обучающийся мастерству пения, сначала должен стать певцом, исполняющим чужие песни, затем п о э т о м, сочиняющим собственные на чужой «тон» (мелодию), и лишь сочинение нового «тона» дает ему право на звание «мастера». Такая последовательность, действительно соблюдавшаяся в школах мейстерзингеров, предполагает непривычное для нас соотношение поэта и автора музыки, о чем речь будет впереди.

Но то, что исполнение чужих произведений находится на первой, низшей ступени, кажется вполне естественным. Музыкальное произведение (и вообще произведение временнóго искусства), в отличие от зданий, статуй или картин, не есть материальный предмет, существующий в пространстве; его существование заключается в возможности многократных воспроизведений, то есть, исполнений.

Такие воспроизведения требуют, конечно, определенного умения, но ясно, что повторить уже существующее легче, чем создать новое. Вместе с тем, исполнение чужих произведений облегчает проникновение в технику их создания и, таким образом, может служить предварительной ступенью в обучении творчеству.

При всей правомерности таких взглядов мы часто встречаемся с иным, можно сказать прямо противоположным пониманием роли исполнителя, которое также представляется нам совершенно естественным. Это понимание ярко выражено автором «Мейстерзингеров», который в 1850 году писал Листу: «…В сущности говоря, только исполнитель является настоящим художником. Все наше поэтическое творчество, вся композиторская работа наша, это только некоторое х о ч у, а не м о г у: лишь исполнение дает это м о г у, дает ─ искусство». (Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям, т. 4. М., 1911, с. 22.)

Мы считаем само собой разумеющимся, что музыкальное произведение, записанное в виде нотного текста, есть лишь потенциальное звучание, реализация которого требует особого умения, не всегда доступного композитору. В настоящее время исполнение признается родом музыкальной деятельности, конечно, не более высоким, чем сочинение музыки, и в нашей системе музыкального образования обучение исполнительским специальностям отнюдь не является подготовкой к обучению композиции (так же, как обучение актерскому мастерству не рассматривается как подготовка к деятельности драматурга). Но это самостоятельное значение исполнительство приобрело только в результате длительного процесса превращения устного творчества (несколько запоздалыми представлениями которого были мейстерзингеры) в письменное, процесса, охватывающего как музыку, так и поэзию, с которой во времена устного творчества музыка была неразрывно связана.

Противоречие между автором «Мейстерзингеров» и его персонажем обусловлено тем, что они отдалены друг от друга решающим моментом этого процесса, приходящимся на рубеж XVI─XVII веков.

Устное синкретическое искусство предшествующих эпох в своем развитии прошло две стадии, различающиеся между собой не меньше, чем они обе отличаются от письменной стадии. Для каждой из этих основных исторических стадий одним из существеннейших признаков является роль и характер исполнения, отношение исполнителя к исполняемой музыке и к слушателям.

На первой стадии ─ чисто фольклорной ─ еще нет грани между автором и исполнителем: песня варьируется при каждом повторении, мелодия ее варьируется от строфы к строфе, а при совместном пении варианты участников создают гетерофонию. Элементы личного авторства растворяются в этой массе вариантов. Но здесь нет также грани между певцом и аудиторией, ибо народная песня предназначена не для чтения или слушания, а для соучастия, «игры», (обычное народное выражение ─ «играть песню»).

«Концертное исполнение народных песен, вроде описанного в «Певцах» Тургенева, свидетельствует о прощании с фольклором.

В некоторых жанрах ─ эпические песни, причитания ─ обособления певца или сказителя происходит раньше, и это создает предпосылки к появлению «мастеров», их профессионализации, сохранению их вариантов как лучших и т.п. Однако в пределах фольклора даже лучшие «мастера» (например, сказители былин) не считают себя обязанными сохранять тексты и напевы строго неизменными. Импровизационная вариантность свойственна и этим жанрам, в которых условия для превращения фольклорной поэзии в литературную наиболее благоприятны.

Фиксацию авторского текста, отличающую литературу от фольклора, мы чаще всего представляем себе в виде письменности. Сама этимология слова «литература» указывает на lit(t)era ─ «буква».

Однако античная поэзия, которую мы причисляем к литературе с бóльшим правом, чем многие произведения средневековой письменности,

была по существу устной и, подобно фольклорной поэзии, связанной с музыкой (О различии между «словесностью», «письменностью» и «литературой» и об особом ─ устном ─ характере античной литературы, обусловленном ее музыкальным исполнением см.: Белинский В. Г. Общее значение слова литература. ─ Собр. Соч. в 3-х т., т. 2. М., 1948, с. 84 ─117).

Устная литературная поэзия, получившая наиболее законченное классическое выражение в античности, существовала также в средневековой Европе, а в ряде стран Востока дожила почти до наших дней. Это именно литература, поскольку ее образуют произведения не импровизационного, а стабильного характера, имеющие определенного автора (хотя нередко и анонимного), обособленного от публики, к которой он обращается.

Но эта публика еще в буквальном смысле слова «аудитория» (то есть слушатели, а не читатели), а сами произведения создаются поэтами-певцами как реальное звучание ("аудио"), в той же степени воспринимаемое чувством, как статуи, картины и архитектурные сооружения, хотя, как уже сказано, их существование сводится к возможности повторения. Для такого повторения необходима фиксация, например, письменная. Но письменный текст ─ это лишь частичная репродукция звучащего произведения, полностью оно может быть воспроизведено лишь вторичным исполнением самого автора или же певца, которого автор научил петь свою песню.

В античной поэзии разделение автора и исполнителя явственно выступает в хоровой лирике и драме. Первоначальная гетерофония в античном хоре уступает место одноголосию (унаследованному средневековым церковным пением). В этом проявляется стабильность текста и напева, вытесняющая игровую импровизационность (подобно тому, как точное повторение мелодии в разных строфах сменяет свойственное фольклору варьирование).

Но такая стабильность предполагает наличие хорега, то есть автора и вместе с тем постановщика вокально танцевальной композиции. Такими же руководителями хоров были античные драматурги, сочинявшие свои драмы по существу для однократного представления на празднестве, куда каждый автор приводил свой хор и своих актеров. Возникнув, по словам Аристотеля,

«путем импровизации», трагедия ко времени Эсхила, Софокла и Еврипида

стала законченным художественным произведением ─ «остановилась, приобретя достодолжную и вполне присущую ей форму» (Аристотель. Об искусстве поэзии. М. ,1957, с 51), ─ охватывающим не только «словесное выражение», но и музыку, и сценические движения. Дошедшие до нас тексты сохранили лишь одну (вербальную) из трех сторон этих синкретических произведений.

Не исключена, конечно, возможность, что эти тексты были не только «репродукциями», сохранявшими память о театральных представлениях, но и «эскизами», «сценариями», написанными авторами до самого представления. Во всяком случае, драма как художественное произведение не исчерпывалась этим текстом, как картина не исчерпывается подготовительным или воспроизводящим ее рисунком или гравюрой.

В эпосе и монодической (сольной) лирике, где воспроизведение не было столь громоздким, роль письменного текста была меньше. И в наше время существуют поэты – певцы, сочиняющие песни с гитарой и сами поющие их без записанного текста, который может появиться впоследствии или совсем не появиться (поскольку магнитофон фиксирует такие песни более совершенным образом, чем бумага).

Для эпох, когда устное обобщение преобладало над письменным, такой вид творчества был наиболее характерен. Приписываемые с л е п о м у Гомеру поэмы отличаются от народных эпических песен прежде всего величиной, которая вызывает необходимость фиксации текста. Однако записаны эти поэмы были лишь спустя несколько столетий, в течение которых они устно передавались из поколения в поколение.

Долгий период устной передачи предшествовал также записи ведических гимнов

и произведений арабской классической (доисламской) лирики;

последний случай интересен тем, что личное творчество выступает здесь уже с полной определенностью. Такую же устную передачу мы вправе предположить и в Киевской Руси, где Боян, несомненно, был уже профессиональным слагателем песен, которого через несколько десятилетий после его смерти автор «Слова о полку Игореве» цитировал как классика.

Устойчивость текстов, носящих имя определенного автора, заставляет видеть в Бояне явление уже не фольклора, а литературы, хотя и устной. И если из его песен до нас дошли только цитаты в «Слове», то это, скорее всего, может быть объяснено тем, что монгольское завоевание прервало традицию их исполнения до того, как они были записаны.

В средние века «вся литература на родном языке распространялась преимущественно устным, а не письменным путем… Даже такой знатный трубадур XII века, как Джауфре Рюдель, принц Блэ,

посылая своему другу стихотворение, доверил его не листу пергамента, а песенной передаче жонглера Фильоля:

- Передай стихи пением

без записи на пергаменте -

(Менендес Пидаль Р. Реликвии испанской эпической поэзии. ─ Избранные произведения. М. 1961, с. 101─102.)

Устный способ передачи был обусловлен, очевидно, не отсутствием письменности, а предпочтительностью такого способа для музыкально-поэтических произведений. Именно музыкальная форма отличает устные поэтические тексты от практической речи.

По мере того, как фольклорные черты песенной поэзии уступают место «литературным» (наличие определенного автора, обособленного от аудитории, и стабильность текста), наряду с поэтами- певцами появляются профессиональные певцы-исполнители ─ рапсоды, жонглеры и т. п.

Так возникает собственно исполнительское искусство, основная функция которого заключается в постижении и по возможности точном воспроизведении того, что создано автором. Собственное «толкование» от исполнителя, очевидно, не только не требовалось, но даже противоречило его основной задаче.

Если в диалоге Платона «Ион» рапсод обрисован как вдохновенный и с т о л к о в а т е л ь Гомера,

то это скорее всего говорит об изменениях, происшедших в конце классической эпохи, когда античная литература начала терять свой устный характер. Существенно также, что речь идет здесь об исполнении именно Гомера, чьи тексты, во-первых, давно стали общеизвестными, во-вторых ─ обычно не пелись, а декламировались.

Память, бывшая одним из главных достоинств исполнителя и по существу основой его умения, во многом опиралась на музыкальную форму.

Стабилизация поэтического текста достигалась облечением его в кристаллизованные формулы временных и звуковысотных соотношений ─ размеры и лады (в средние века те и другие назывались «модусами» ─ слово, прямое значение которого ─ мера).

Стихотворные размеры на этой стадии принадлежат к музыкальной стороне музыкально-поэтического единства: теория стихотворных размеров ─ метрика ─ в древности была разделом теории музыки, а не поэтики.

Стихосложение ─ это укладывание словесного текста в определенную последовательность долгих и кратких отрезков времени, которые могли быть заполнены как речевыми, так и музыкальными звуками или же танцевальными движениями. В простых размерах, образованных повторением одной стопы (например, гекзаметр или ямбы), музыкальная сторона могла быть ограничена временными соотношениями, выявляемыми и в декламации (что и делало античную декламацию отраслью музыки).

Более сложные строфические построения необходимо связываются с фиксированной мелодией, где к временным пропорциям присоединяются звуковысотные соотношения ─ лады. Они отнюдь не сводятся к простым гаммам, а должны пониматься как мелодические формулы или мелодии-типы. Слово «тон», которое наряду с «модусом» служило в средние века для обозначения церковных ладов, у миннезингеров и мейстерзингеров стало обозначать всю музыкальную композицию ─ мелодическую и ритмическую форму строфы, повторение которой образует песню. Такое же объединение понятий лада и музыкальной пьесы мы встречаем и у восточных народов:

у арабов и персов ─ «макам»,

у таджиков и узбеков ─ «маком»,

у азербайджанцев ─ «мугам»,

в индийской музыке ─ «рага».

Сложные античные строфы ─ алкеева, сапфическая и т. п. ─ были, очевидно, такими же музыкальными композициями, от которых до нас дошла только ритмическая сторона.

Гораций, взявший эти размеры для своих од, хвалившийся тем, что он «перевел песни Эолии на италийский лад» («Памятник», пер. В. Брюсова), по терминологии мейстерзингеров мог называться «поэтом», сочинявшим стихи на «тоны» эолийских «мастеров» Алкея, Сафо и других.

Музыка, на стадии, когда она уже перестала быть фольклором, но сохранила свой устных и синкретический характер (лучше назвать этот комплекс, объединяющий музыку с поэзией и танцем, не музыкой, а «мусическим искусством», «искусством муз», как его называли греки), сводится к таким фиксированным формулам, определяющим строение словесного текста.

Сочинение музыки в мусическом искусстве ─ это создание новой ладовой и метрической формулы, нового «закона» («номос» у греков). Эти формулы в свою очередь обычно варьировали несколько основных формул ─ ладов в более узком смысле слова, охватывающих целые классы или группы мелодий. Сочинение текста при этом принимает характер «подтекстовки» ─ укладывания слов в данную мелодию, «тон».

Средние века дают нам множество примеров подтекстовки ─ от церковных секвенций

до эстампиды «Kalenda maia», которую Раймбаут де Вакейрас сочинил на мелодию, сыгранную жонглерами на виолах (См.: Обри П. Трубадуры и труверы. М., 1932, с. 24─25; Шишмарев В. Лирика и лирики позднего средневековья. Париж, 1911, с. 218─219.)

Если во времена Данте поэты любили спорить друг с другом, обмениваясь сонетами, то столетием раньше в таких спорах форма строфы, данная зачинщиком спора и обязательная для всех участников, была в то же время обязательной для них мелодией, причем нередко заимствованной из существовавшего ранее стихотворения (См.: Шишмарев В. Указ. Соч., с. 123; заимствование мелодии было характерно также для жанра сирвентес, развившегося из отдельных выступлений в таких спорах или состязаниях).

Аналогичные явления мы встречаем в восточной поэзии. Например, в китайской драме юаньской эпохи «арии» сочинялись в стихах на определенные мелодии, названия которых указывались в тексте (См. вступительную статью В. Петрова в кн.: Юаньская драма. Библиотека драматурга. Л. ─ М., 1966, с. 21─22.)

Если поэт сам был «мастером», автором не только слов, но и «тона», то и в этом случае мы должны допустить преобладание процесса подтекстовки. Поскольку метрическая формула входила в понятие «тона», при повторении этой формы все строки и строфы должны были сочиняться на уже готовую мелодию.

Каждая мелодия, таким образом, дает «закон» стихотворных текстов ─ строф внутри стихотворения или же разных стихотворений одного размера; она играет определяющую роль, будучи теснейшим образом связана с поэтическим родом (жанром). В некоторых жанрах (например, в античной элегии) обязательным признаком была единственная такая формула, другие жанры охватывали ряд метрических и ладовых формул или предписывали общие принципы, по которым для каждого произведения строилась новая формула (таков, например, в античной хоровой лирике принцип триады ─ строфа, антистрофа и эпод; единые принципы музыкального построения свойственны были и драматическим жанрам).

Устойчивость таких формул, своего рода «звуковых построек» (сходство музыки на этой стадии с архитектурой ярко выразилось в мифе об Амфионе, воздвигшем стены Фив звуками своей лиры)

способствует развитие инструментального сопровождения ─ ударных инструментов, дающих ритмические опоры, и духовых инструментов, дающих мелодические устои. Струнные щипковые инструменты, короткие звуки которых подчеркивают ритм, а настройка струн дает как бы материализацию лада, совмещают обе функции и представляют собой высшую точку развития инструментария в мусическом искусстве:

кифара и лира у греков,

вина у индийцев,

лютня у арабов,

цинь у китайцев).

Мы знаем, что Боян, «аще кому хотяше песнь творити… не соколов на стадо лебедей пущаще, нъ своя вещиа пърсты на живыя струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху».

В звуковой «архитектуре» временные и звуковысотные пропорции играли такую же роль, какую в собственно архитектуре играли пространственные пропорции.

Правда, как отмечается в «Филебе» Платона, в музыке эти пропорции строятся « не на размере, но на упражнении чуткости» и поэтому можно разделить искусства на два рода: «одни в своих творениях следуют музыке и причастны к меньшей точности, другие же приближаются к строительному искусству и более точны» (Платон. Филеб.─ Собр. соч. в 3-х т., т.3, ч. 1, М., 1971, с. 72.).

Но точность строительного искусства для музыки остается идеалом, на достижение которого направлены упражнения. Музыкальная теория со времени Пифагора строится на точных математических определениях, и средние века унаследовали от античности отношение к музыке как к науке, входящей в область математики.

Средневековые писатели неоднократно говорили об отличии знающего эту науку «музыканта» от «певца», знающего музыку только практически (Ряд таких высказываний можно найти в кн.: Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966; например, высказывания Иоанна Коттона (указ. изд., с. 205─206), Иоанна де Мурис (с.217 ─218) и др.).

Отсюда видно, насколько романтические представления Ницше о «рождении трагедии из духа музыки» и о самом этом духе, понимаемом как дионисийский экстаз, не соответствуют природе музыки в древности. Античная трагедия получила от музыки не дух, а форму ─ правила строения хоровых песен и чередования этих песен с диалогическими эписодиями в ямбических размерах. Дионис в античной музыке играл довольно скромную роль, и предводителем муз («мусагетом») всегда был Аполлон.

«Искусство муз» было у греков искусством в первоначальном значении этого слова - умением, мастерством, техникой («искусство» по-гречески ─ τέχνη), а также знанием, наукой. Если греки говорили, что поэты творят не благодаря выучке и мудрости, а в силу вдохновения, «как бы в исступлении, подобно гадателям и прорицателям» (Платон. Апология Сократа. ─ Цит. изд. т. 1. М., 1968, с. 89), то есть относилось лишь к словесной стороне, только она была «по(й)эзией», то есть (буквально) - творчеством, для которого музыка служила подспорьем (неслучайно значение античной музыки в истории культуры несоизмеримо со значением античной поэзии).

Аристотель уже стремится установить правила и для поэзии, в средние века она тоже становится «наукой», хотя и «веселой». Древние знали, что «ораторы делаются, а поэты рождаются»; в средние века поэтика становится «второй риторикой».

Польский философ В. Татаркевич следующим образом суммировал различие античной, средневековой и современной точек зрения на отношение поэзии к искусству:

1. Поэзия не подчиняется правилам и, следовательно, не есть искусство (античная точка зрения).

2. Поэзия подчиняется правилам и, следовательно, является искусством (взгляд, общепринятый в средневековье).

3. Поэзия не подчиняется правилам и, следовательно, есть искусство (точка зрения нового времени) (См.: Tatarkiewicz W. La poétique médiévale et le probléme de la forme et du contenu de la poésie.─ In: Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1961, p.651)

.

«Поэтическое» ("пойетическое", «творческое») и «художественное» («искусственное») в античных воззрениях противопоставляются, но на стадии устной литературы и мусического искусства «художественное» ("техническое") начало преобладает и в средние века подчиняет себе поэзию.

Именно «искусство», выражающееся в твердых кристаллизированных формах ладов, метров, в четко отграниченных жанрах и т.п., отличает эту стадию от предшествующей стадии «безыскусственного» народного творчества, где преобладает импровизационное, «игровое» начало. На третьей стадии поэтическое начало подчиняет себе искусство, которое становится почти синонимом поэзии (творчества) и противопоставляется науке и технике. Мы теперь даже в искусстве часто различаем «техническую» и «художественную» стороны, хотя эти слова в греческом языке совпадают.

Только на этой стадии музыка, выделившись из синкретического мусического искусства, становится самостоятельной. Она принимает черты «по(й)эзии», то есть творчества, только освободившись от поэзии как словесного искусства. Предпосылкой разделения изначально слитых элементов «триединой хореи» (поэзия ─ музыка ─ танец) было расширение общественных связей, выходящих за пределы феодальных замков и городских общин. Возникает потребность в новых средствах коммуникации между автором и его публикой, устное музыкальное исполнение вытесняется легкой и компактной к н и г о й, фиксирующей текст письменно.

«Письменность позволила слову завоевать время, но книга позволила ему завоевать пространство» (Escarpit R. La revolution du livre. Paris, 1965, p. 16).

Процесс превращения поэта из певца в писателя прослеживается уже в античности. Собственно устной греческая поэзия была приблизительно с VIII по V век до н. э. В эллинистическую и римскую эпохи сохраняются традиционные стихотворные размеры, возникшие на музыкальной почве, но метрика, теоретически рассматривающая эти размеры, отделяется от музыкальной ритмики и становится частью грамматики. Гораций, наряду с «одами» (то есть песнями, по латыни carmina) на «эолийские напевы» Алкея и Сафо, сочиняет «послания» и в самом известном из них из них − послании к Пизонам «О поэтическом искусстве» − напоминает поэтам, что они должны думать о «книжных лавках», о которых Алкей и Сафо, конечно, ничего не знали. Вместе с книжной литературой развивается проза не ораторского типа – сначала научная, историческая, философская, потом появляется прозаический роман. В конце этого периода (длившегося приблизительно вдвое больше периода устной поэзии) в античном мире возникает новая система стихосложения, основанная не на длительности, а на чисто речевых единицах – числе слогов, ударений в рифме. Но в это время античная литература уже уступает место средневековой «письменности» и в то же время на живых народных языках вновь развивается из фольклора устная музыкальная поэзия, «модальная» ритмика и мелодика которой напоминают об античных метрах и ладах. Она достигает расцвета в XI−XIII веках. С XIV века начинается процесс окончательного формирования литературы в современном понимании этого слова.

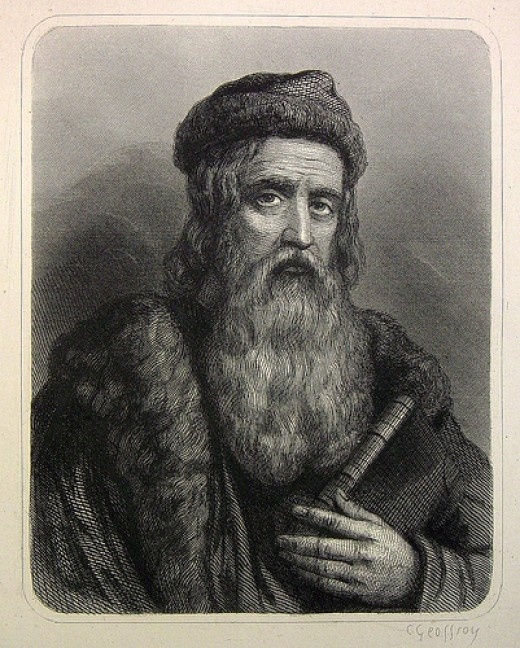

Изобретенное в XV веке книгопечатание

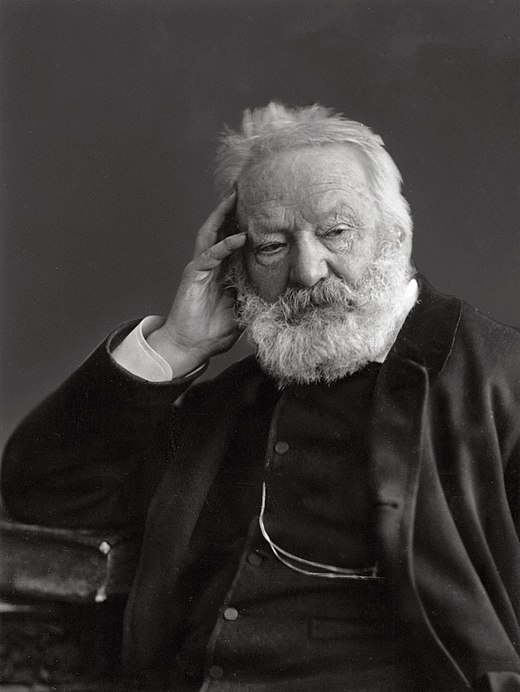

убило не только готическую архитектуру (о чем говорит Гюго в «Соборе Парижской богоматери»),

но и синкретическое «мусическое искусство». Но только благодаря этому, стала возможна музыка в нашем понимании этого слова.

Гильом де Машо, один из виднейших французских поэтов XIV века, был

также и музыкантом (первым из известных нам авторов мессы), но у него это было уже скорее «совмещением профессий», а не единством, как у труверов предшествующей эпохи.

Появление мессы в эту эпоху в высшей степени знаменательно. Как музыкальное произведение, месса – это музыка к постоянным частям (ординарию) католической обедни, текст которых остается неизменным во все дни года. До XIV века эти части в музыкальном отношении принадлежали к наименее разработанным. Пробудившийся интерес к ним связан с кардинальным поворотом в отношениях между словами и музыкой. Преобладавшее до сих пор прилаживание слов к музыке уступает место сочинению музыки на уже существующий текст.

Из постоянного элемента, сочетающегося с переменным словесным текстом, музыка становится переменным элементом при постоянном тексте, тем самым приобретая самостоятельное значение.

В переходную эпоху XIV−XVI веков, когда мейстерзингеры сохраняют традицию сочинения слов на данный «тон», эволюция музыки определяется мессой как господствующим музыкальным жанром. Сочинение музыки на готовый текст распространяется также и в других жанрах как церковной (мотеты), так и светской музыки (мадригалы). В качестве текстов для вокальной музыки берутся стихотворения таких поэтов, как Тассо

или Ронсар,

сочинявших уже без

расчета на пение. На рубеже XVI−XVII веков возникают опера (Создатели оперы вдохновлялись идеей восстановления античной музыки, неразрывно связанной со словом. Однако уже самые ранние оперные тексты – «Дафна», «Эвридика» Ринуччини – были сочинены до музыки и затем положены на музыку несколькими композиторами, что указывает на противоположный античному характер связи музыки и текста).

и оратория,

несколько позднее кантата.

В это же время появляются чисто инструментальные произведения, не предназначенные для танца и не перекладывающие для инструментов вокальную музыку. Этот момент мы можем считать завершением формирования музыки как самостоятельного искусства в современном понимании.

Но обособление поэзии и музыки, разрыв исконной связи между ними вызывает их взаимное тяготение друг к другу, подобно тому, как любовь, по рассказу Аристофана в «Пире» Платона,

возникла из того, что боги рассекли первоначальных людей пополам и нынешние люди – половинки, стремящиеся воссоединиться.

Это стремление и породило новые вокальные жанры.

Уже Торквато Тассо, под чьим сильным влиянием находился создавший оперу флорентийский кружок, говорил: «музыка – очарование и как бы душа поэзии» (Цит. По кн.: Роллан Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии и Англии. М., 1931, с. 10).

С другой стороны, Каччини, один из первых оперных композиторов, считал, что «гораздо важнее, чем знать контрапункт, понимать идею и слова, ощущать их и выражать со вкусом и чувством» (Предисловие к «Nuove musiche» (1602)? Цит. Там же с. 17. В другом переводе см.: Иванов – Борецкий М. В. Музыкально-историческая хрестоматия, вып. 2. М., 1936, с. 21; Музыкальная эстетика Западной Европы XVII−XVIII веков. М. ,1971, с. 73)

Новый принцип соотношения музыки и текста ярче всего выражается в том, что строфическая форма стихотворений отнюдь не требует повторения с каждой строфой одной и той же музыки. В вокальной лирике нового времени durchkomponiertes Lied (песня, романс, баллада с развивающимся самостоятельным аккомпанементом) явно преобладает над куплетной песней.

Возможность менять музыку при сохранении того же стихотворного размера связана с чисто речевыми принципами стихосложения, регулирующего словесные ударения, но в отличие от музыкального метрического стиха, в соотношениях длительностей предоставляющего свободу читающему стихи или же композитору, сочиняющему на эти стихи музыку.

Даже повторяя ту же стихотворную строку, композитор нередко меняет ритмический рисунок музыки. Та же ритмическая свобода проявляется и в сочинении музыки разными композиторами на один и тот же поэтический текст.

Речевые (силлабические, силлабо-тонические, тонические) системы стихосложения освобождают музыку от мнемонической по своей сути задачи фиксировать метрическую форму текста. Музыка уже не предписывает словесному тексту «закон» («номос») построения, не задает ему «тон», а следует за ним. Она теперь играет не обобщающую (генерализующую и, что то же самое, жанрообразующую) роль, а индивидуализирующую и конкретизирующую. Ее задача – «понимать идею и слова, ощущать их и выражать со вкусом и чувством».

Иными словами – она должна и н т е р п р е т и р о в а т ь текст. Но такая интерпретация требует уже не «мастерства», не «искусства» в античном и средневековом смысле, а второй «поэзии», «сотворчества» или «послетворчества».

Мы должны ближе присмотреться к природе этого «послетворчества», ибо те же эстетические потребности, которые породили музыкальную интерпретацию поэтических текстов, вызвали к жизни также интерпретацию самой музыки в музыкальном исполнении и превратили само исполнительское искусство из «техники» в творчество.

II

С развитием национальной и мировой л и т е р а т у р ы в современном понимании этого слова, существующей в основном в виде книг и обращающейся не к с л у ш а т е л я м, а к более широкому кругу ч и т а т е л е й, устная форма общения теряет свое преобладающее значение. Письменная речь, возникшая как средство фиксации устной речи, оказывает теперь на нее обратное влияние. Появляется стремление подчинить устную речь нормам «литературного языка», человек часто «говорит, как пишет», или (по меткому выражению Лепорелло в «Дон Жуане» Моцарта) «как печатная книга» («pare un libro stampato»).

Книга подчеркивает то, что лингвисты называют собственно «языком» (langue) в отличие от «говорения», устной речи (parole, что по-русски обычно не совсем точно переводят как «речь»), ─ знаковую систему, которая сама по себе может быть отвлечена от звуковой материи (не только в виде письма, но и в условных телеграфных или компьютерных кодах и т. п.).

Законченную, устойчивую систему знаков мы встречаем, по-существу, только в «искусственных» языках. Естественный язык может лишь стремиться к этой цели, никогда ее не достигая (хотя бы потому, что предполагаемая такой знаковой системой законченная система понятий не может выражать действительность во всем ее многообразии). По знаменитому выражению Гумбольдта,

язык есть делание, «энергия», а не сделанное «эргон».

Под влиянием lidro stampato в языке усиливаются черты «сделанного» за счет «энергии», но вместе с тем возникает романтическое стремление «вернуться к природе», превратить слово из алгебраического знака понятия в конкретное переживание, в чем и заключается сущность поэзии. Одно из проявлений этого стремления ─ многозначность (полисемия) поэтического слова (в противоположность однозначности термина), о которой говорил уже Данте.

Влияние книжной речи особенно усиливается в XIX веке, когда тиражи впервые достигают цифр, как минимум соизмеримых с числом зрителей в античном театре. Вместе с тем усиливается романтическая реакция против безжизненного книжного языка и становятся частыми жалобы на сухость и бедность языка, на его бессилие выразить внутренний мир.

О, если б без слова

Сказаться душой было можно!

Фет

Поэзия всегда стремится преодолеть свойственную литературе схематичность, обусловленную природой ее материала ─ слова (См.: Ингарден Р. Схематичность литературного произведения. ─ В кн.: Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962, с. 40─72.).

В устной литературной поэзии это преодоление выражается в конкретизации изображаемых предметов, поэзия уподобляется живописи, по известным словам Горация, Ut picture poesis. В книжной поэзии конкретизация принимает другое направление. Очень существенным становится оживление звуковой стороны, которая в тексте представлена лишь графической схемой.

О звуковой стороне речи неоднократно говорил Лермонтов:

«Есть речи ─ значенье

Темно иль ничтожно,

Но им без волненья

Внимать невозможно.

Как полны их звуки

Безумством желанья!

В них слезы разлуки,

В них трепет свиданья».

На такие высказывания (как и на приведенные выше слова Фета) пытались опереться теоретики ОПОЯЗ’а, видя в них признание самодовлеющей эстетической ценности речевых звуков и оправдание «зауми» (См.: Шкловский В. О поэзии и заумном языке. ─ В кн.: поэтика. Сборник по теории поэтического языка. Пг., 1919, с.13- 16; Якубинский Л. П. О звуках стихотворного языка. ─ Там же, с. 40.).

Истинный смысл этого стихотворения Лермонтова раскрывает сцена свидания Печорина и Веры в «Княжне Мери», ─ «один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере».

Ясно, что речь здесь идет не об эстетическом значении звуков, а о выражении наиболее интимных чувств, которые не поддаются выражению в словах. Средством выражения служат не членораздельные, качественно определенные речевые звуки ─ фонемы, которым на письме более или менее соответствуют буквы (и из которых образуется также заумь), ─ а те не фиксируемые в письме оттенки высоты, силы, длительности и т. п., которые объединяются в понятие и н т о н а ц и и.

Интонационные оттенки не входят в систему языка как такового и в книжной речи сводятся к минимуму ─ к средствам расчленения и выражения законченности и незаконченности (частный случай которой ─ вопросительность). Тем большее значение приобретают они в лирической поэзии, и в этом смысл обращения поэтов к стиху.

Функция стихового размера в книжной литературе становится принципиально иной, чем в устной. Размеренность, которая в стихе античного типа подчиняла речь законам мусического искусства и тем самым делала ее художественной, в новое время теряет свое эстетическое значение. Размер теперь играет преимущественно служебную роль, он создает специфические стиховые границы, вторую систему пауз, конкурирующую с синтаксическим членением; тем самым он освобождает интонацию от автоматического подчинения синтаксису и динамизирует ее.

Деление на строчки и строфы нарушают свойственную письменной прозе интонационную гладкость и привлекает внимание к чисто звуковой стороне текста. Иными словами, лирика предполагает, что каждый читатель является как бы исполнителем стихов, что не исключает особого исполнительского искусства художественного чтения, или декламации (в драматической поэзии эта задача падает на долю театра, на долю актерского искусства). Поскольку, как уже было отмечено выше, в системах книжного стихосложения метр не предопределяет длительность слогов, ритмический рисунок стиха (так же как и мелодический ─ интонация в узком смысле) в значительной мере создается читающим стихи ─ или же композитором, сочиняющим на них музыку.

В большей или меньшей степени стихотворный текст всегда требует, чтобы значение слов было дополнено значением звуков, «как в итальянской опере». Но сама итальянская опера была порождена тем же стремлением дополнить «значением звуков» текст, отделившийся от музыки. Развитие в эту же эпоху чисто инструментальной музыки свидетельствует, что значение звуков может не только дополнять, но и заменять значение слов, что у музыки появляется собственное содержание.

Мендельсон, в своих фортепианных Песнях без слов осуществлявший именно то, о чем мечтал Фет («без слова сказаться душой»), говорил, что для него музыка выражает мысли не недостаточно ясные, а слишком ясные.

Отметим, что одним из первых названий для чисто инструментальных произведений в эпоху Дж. Габриелли

и Виаданы

было «канцона».

«Песня без слов», таким образом, появилась более чем за два столетия до Мендельсона.

В эту же знаменательную для истории музыки эпоху конца XVI ─ начала XVII века для обозначения собственного содержания музыки появляется слово, надолго определившее направление музыкальной эстетики, ─ «аффект души», affetto del animo. Правда, те, кто вводили это понятие, не считали себя новаторами, ибо прообраз учения об эмоциональной природе музыки они видели в античной теории «этоса» (подобно тому, как создатели оперы думали, что они лишь восстанавливают античные формы музыки). Но именно в учении об этосе, которое неоднократно повторяли средневековые теоретики (в Индии имеется аналогичное понятие «раса»), особенно ясно проявляется коренное отличие типизирующего мусического искусства от индивидуализирующей музыки нового времени.

«Этос» как устойчивое душевное состояние, строй души, противопоставлялся у греков «пафосу» ─ страсти (страданию), именно тому, что теория аффектов XVII ─ XVIII веков признавала основным содержанием музыки и что отразилось в таких названиях, как «патетическая» и «аппассионата».

Древняя музыка была не патетической, а эстетической, она выражала не душевные движения, а с т р о й души, причем средством выражения был с т р о й музыки. Носителями этоса в античной теории всегда выступали типические формулы ─ лады и метры (а также музыкальные инструменты). С этим связано огромное разнообразие ладов и метров античной музыки, так же как и индийской, арабской, средневековой европейской и т. д.

В новой музыке это разнообразие уступает место мало выразительным схемам мажора и минора и тактовых размеров, но на фоне этих схем выступают индивидуализированные интонации, резко отличающие новую музыку от предшествующих эпох, в том числе и переходной эпохи XIV ─ XVI веков, для которой характерно преобладание общих форм движения.

С этой индивидуализацией интонации связано и появление в 1590-х stile rappresentativo (речитатива), характерных для ранней оперы патетических lamento,

развитие жанра музыки к евангельским «Страстям».

Для Возрождения музыка остается, как и в античности, «мерой» и «гармонией» (то есть метром и ладом), порядком, соответствующим космическому порядку («гармонии сфер», «мировой музыке», той musica mundane, учение о которой, унаследованное от Пифагора при посредстве Боэция, сохранялось в течение всего средневековья).

Такие представления о музыке мы встречаем еще у деятелей реформации: «…музыка ─ способ изысканной гармонии, рождена ли она музыкальным инструментом или природой… она настраивает на размышление и вместе с тем ведет к лучшей нравственности» (Меланхтон) (Цит. по кн.: Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966, с. 376.).

«Сатана ─ большой враг музыки: он ей чужд», ─ говорил Лютер

(Там же, с. 382.), не предвидя появления «Дьявольской трели» Тартини,

«Мефисто- вальса» Листа,

«Сатанической поэмы» Скрябина.

Видный шекспиролог У. Найт устанавливает у Шекспира противоположность двух основных символов ─ «бури» и «музыки». Бетховен, говоривший, что для понимания его сонат op. 31,№ 2

и op. 57

нужно прочесть «Бурю» Шекспира,

имел в виду скорее символ «бури», чем «музыки».

Но у того же Шекспира и написанной в 1604 ─ 1605 годах трагедии, где кризис ренессансного мировоззрения получил наиболее мощное выражение, король Лир говорит слепому Глостеру слова, которые как бы пророчествуют о новой эре в музыке:

«Разве нельзя и без глаз различать дела людские» Гляди своими ушами».

В эпоху, когда рушатся представления о гармоничности мира и человека (o musica mundane o musica humana), музыка становится самостоятельным искусством и вырабатывает свой «язык», «грамматика» которого сохранила свое значение до наших дней.

В предшествующие времена музыка была звучащей архитектурой; в эпоху барокко сама архитектура становится музыкальной и драматичной, п а т е т и ч е с к о й. Живописи этого времени свойственно углубление во внутренний мир: на портретах XVII века мы видим не душевный «строй», характер, а движение души ─ эмоции, «переживание», а не «представление», говоря терминами Станиславского.

Все это создает предпосылки для расцвета музыки, в истории которой XVIII ─XIX века занимают место, сходное с местом эпохи «старых мастеров» XV ─XVII веков в истории живописи.

История музыки с начала XVII до начала XX века ясно расчленяется на три большие фазы, которые могут быть условно (поскольку каждый из этих терминов может быть понимаем и более широко, и более узко) названы барокко, классической и романтической.

Э. Курт

указывает в качестве главного отличительного признака каждой из этих эпох преобладание одного из трех видов энергии ─ кинетической, ритмической и потенциальной. Можно добавить, что само понятие «энергия», общее для всех стилей музыки нового времени, отличает ее от «мусического искусства».

В романтическую эпоху, когда возрастает значение музыки и тяготение к ней поэзии, нередко говорят о «демонической» силе музыки. Яркий пример ─ «Крейцерова соната» Л. Толстого; такого рода высказывания можно найти уже у Э. Т. А. Гофмана.

Это воздействие, основанное на сопереживании выраженных в музыке эмоций, коренным образом отличается от магического, медицинского и т.п. воздействия, приписываемого музыке античными и другими сходными мифами. Миф об Амфионе, который звуками лиры воздвиг стены Фив, очень показателен как для архитектонического понимания музыки в древности, так и для представления о магии.

Магия с т р о и т, она н а с т р а и в а е т какую-то часть окружающего мира наnопределенный лад, как музыка по мнению древних настраивала душу на определенный «этос». Музыка вносит в душу гармонию, и Орфей, который еще в эпоху Возрождения олицетворял музыку, смирял ею даже адские силы.

Правда, Аристотель свидетельствует, что греки знали кроме этических также «практические» и «энтузиастические» лады. Мы знаем также о музыке, связанной с экстатическими культами, в первую очередь с культом Диониса, что дало повод к известной антитезе аполлоновского и дионисийского искусства у Ницше. Но представление о музыке как о «дионисийском» экстатическом искусстве, противостоящем «аполлоновской» ясности, уравновешенности и гармоничности, навеяно поздним романтизмом. В греческом культе Диониса роль музыки в значительной мере заключалась в «очищении» (катарсисе).

Что касается собственно экстатической (воспринимаемой греками как «варварская») или энтузиастической музыки, то и здесь древние авторы говорят о л а д а х и м е т р а х, настраивающих душу, как и в других случаях, на определенный «этос» ─ в данном случае экстатический. Такую же роль играла музыка у ветхозаветных пророков, которых музыка настраивала на пророческое состояние, и ─ как прообраз всего этого ─ в шаманизме.

Принципиальное отличие шаманского бубна

от скрябинской «Поэмы экстаза»

(и от «экстатической звукотворческой воли», в которой Мартинсен увидел сущность романтического исполнительского стиля. См.: Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. М., 1966, с. 94, 102 и далее)

в том, что музыка здесь не выражает экстаз, а служит лишь средством приведения в это состояние.

Подобно гипнозу или алкоголю, она не возбуждает, а подавляет, и возбуждение возникает в результате подавления нормальных торможений.

Представления о творчестве как о гипнотическом воздействии высшей или демонической силы, о наитии, одержимости или вдохновении не были чужды античности, но относились лишь к поэтическому творчеству; мусическое искусство очищало вдохновение, вносило то, что отличает «вдохновение» от «восторга» (как различал это понятие Пушкин). Романтические направления нового времени решительно отдают предпочтение вдохновению или наитию, а не «искусству».

Такова эпоха «бури и натиска» в немецкой поэзии XVIII века, называемая также эпохой «гениев» («бурных гениев»). Пушкинский образ «пророка» говорит о том, что поэтическое творчество направляется силой, которую обычно называют «пафосом».

Творческое состояние ─ это «пламенный недуг» (Пушкин), «высокая болезнь» (Пастернак), «горячка», «озноб» (Б. Ахмадуллина).

Такие представления распространяются в новое время и на другие искусства, которые теперь также подчиняются вдохновению, а не правилам.

Затем, что ветру и орлу

И сердцу девы нет закона.

Гордись ─ таков и ты поэт!

Пушкин

Мазепа, привязанный к дикому коню,

у Гюго становится образом поэта, которого несет вдохновение и который, испытав множество мучений, «падает ─ и встает царем».

Это стихотворение послужили Листу программой симфонической поэмы

и фортепианного этюда.

Но можно думать, что этот же образ играет большую роль в еще одном произведении Листа ─ концерте A-dur.

Если попытаться раскрыть содержание этого концерта сопоставлением его музыкальных образов с программными произведениями Листа (подобно тому, как А. Щвейцер раскрывает семантику инструментальной музыки Баха, сопоставляя ее с вокальной), то прежде всего обращает на себя внимание сходство первой темы с «Орфеем»,

а второй ─ с «Мазепой».

Переносный смысл образа Мазепы у Гюго позволяет понять связь этих тем как противопоставление двух типов ─ или, вернее, двух сторон ─ художественного творчества ─ «художественной» и «творческой», «этической» и «патетической», «музыки» (в ренессансном смысле) и «бури» (при этом для второй темы изображение скачущего коня Мазепы оказывается несущественным).

Продолжая эту интерпретацию, мы можем в развитии темы «пафоса» увидеть лирического героя концерта, который «бежит дикий и суровый, и звуков и смятения полн». Возникают образы, напоминающие еще одну программную пьесу Листа: дважды проведенный октавный пассаж, идентичный пассажу, завершающему вступление в «Грозе» из «Первого года странствий», вводит в Allegro agitato assai, где также обнаруживается интонационное и ритмическое родство с «Грозой».

Буря в оркестровом tutti (следующий раздел концерта) стихает при звуках нового «орфического» прелюдирования фортепиано (Tempo del Andante). (Дальнейшую трансформацию и синтез этих образов мы можем здесь не прослеживать. Эту интерпретацию концерта Листа, конечно, нельзя считать обязательной и единственной. В еще большей степени, чем поэзия, музыка полисемична).

Конечно, «гроза», «буря», «смятение» и тому подобные определения не исчерпывают тех «значений звуков», которые «дополняют и заменяют значения слов».

Сцена в «Герое нашего времени», по поводу которой Лермонтов заговорил о «значении звуков» вряд ли вызывает представление о грозе, и саму любовь к этому кругу образов тот же Лермонтов в стихотворении «Любил и я в былые годы…» расценивает как своего рода поэтическую незрелость.

Начиная с эпохи сентиментализма пафос и «аффекты» барокко уступают место «чувствительности» и «ощущениям» (наряду с этим, впрочем, существуют и «буря и натиск»). Именно об «ощущениях» («Скорее выражение ощущений, чем живопись», ─ «Mehr Ausdruck der Empfindungen als Malerei») говорит Бетховен по поводу своей Пасторальной симфонии.

У него же мы встречаем указания на espressione parlante («говорящее выражение»), intimissimo sentiment и т.п.

Такие ремарки предвосхищают романтиков, у которых, как у Бетховена, выражение интимных чувств сосуществует с выражением самых бурных страстей.

Объединяющим началом как «аффектов», так и «интимных чувств» является их принадлежность к сфере э м о ц и й ─ душевных д в и ж е н и й.

В «бурях» лишь ярче всего проявляются нарушения устойчивого порядка, «строя». Тем самым демонстрируется, что в душевной жизни «все течет, все изменяется», что она «поток, в который нельзя вступить дважды». Но вместе с тем в этом потоке необходимо выделяются более или менее устойчивые состояния; динамика и статика, «пафос» и «этос» взаимно дополняют друг друга в картине психической жизни.

Подобно тому, как современная физика пришла к двум противоположным, но взаимодополняющим концепциям материи ─ корпускулярной и волновой, мы можем различать в психике с одной стороны «частицы» ─ представления, понятия и т. п. ─ с другой ─ непрерывный процесс «волнения», иногда бурного, иногда еле заметного.

В психологии в конце XIX века появился термин «поток сознания», породивший целое направление в литературе. Этот термин не вполне точен, ибо сознание всегда расчленяет этот поток, осознает его в дискретных образах и понятиях. Этим психологическим «атомам» соответствуют знаки, образующие систему языка. В устной речи интонация и ритм («течение» речи), дополняя эти знаки, передают вторую сторону психики. Гегемония письменной речи, где ритмико-интонационная сфера стерта и автоматизирована, делает «волнения страсти» содержанием поэзии и, в первую очередь, ─ музыки. Став самостоятельным искусством, музыка имеет дело с к о н т и н у у м о м душевной жизни, и раскрытие этой стороны ─ основная цель музыкальной интерпретации поэтических текстов.

Говоря об эмоциональном выражении в музыке, мы должны помнить, что эмоция ─ это момент психического процесса, а не определенное (то есть отграниченное) душевное состояние. Возражения против эмоциональных теорий в музыкальной эстетике порождены в первую очередь тем, что музыке приписывают способность выражать о п р е д е л е н н ы е чувства, подменяя тем самым эмоции представлениями.

С другой стороны, непосредственное выражение конкретной эмоции в ее неповторимости еще не создает музыкального произведения, которое может быть повторено любое число раз. Музыка м о д е л и р у е т душевные процессы, и это предполагает, что выражению придается определенная форма, что музыка ─ это не только энергия, но и эргон, опус, «сделанная вещь» (res facta), не только «творчество», но и «искусство».

В искусстве эти две стороны всегда неразрывно связаны. По словам Шиллера,

искусство удовлетворяет двум стремлениям ─ чувственному, предмет которого жизнь, и формальному, предмет которого образ (Gestalt) ─в результате чего возникает «живой образ» (lebendige Gestalt) (См.: Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Письма 12 и 15. ─ Собр. соч. в 7-ми т., т. 6. М., 1957, с. 187, 198 и далее.). Однако в различных искусствах и в зависимости от эпохи та или другая сторона может преобладать.

В пространственных искусствах преобладает устойчивый «образ», хотя живопись, как хорошо выражает ее русское название, стремится к передаче «жизни», преобладающей во временных искусствах. Но, как мы видели, на фоне господствующей естественной устной речи временные («мусические») искусства подчеркивают «искусственную», формальную сторону, архитектоническую и статически образную.

Для античности (как и для других эпох «мусического искусства») характерно сближение временных искусств с пространственными. «Живопись ─ немая поэзия, а поэзия ─ говорящая живопись». Лессинг, приводящий эти слова Симонида в начале «Лаокоона»,

но подчеркивающий не сходство, а различие этих искусств, выражает точку зрения нового времени. Но еще до Лессинга Ж. Ж. Руссо говорил о такой же противоположности живописи и музыки.

«Музыка есть становление», ─ говорит А. Ф. Лосев во введении к книге «Античная музыкальная эстетика»1,

но именно к античной музыке это справедливо утверждение вряд ли применимо.

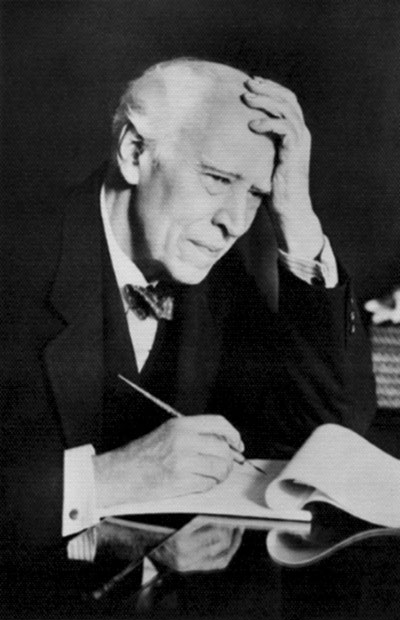

Название известной работы Б. В. Асафьева «Музыкальная форма как процесс»

выражает сущность музыки в нашем понимании, музыки, выделившейся из синкретического комплекса. По отношению к мусическому искусству древних вернее было бы сказать «Музыкальный процесс как форма».

Итак, противоположность взаимоотношений музыки и словесного текста в мусическом искусстве и в новой вокальной музыке подчиняет «естественную», «живую» речь твердым формам (подобно тому, как танец подчиняет таким же формам движения тела); во втором случае музыка возвращает «живое» звучание книжному тексту и тем самым раскрывает непрерывный душевный процесс, скрытый за неизбежно схематизирующими словами.

III

Вся эволюция музыкального языка в переходную эпоху XIV ─ XVI веков направлена на преодоление свойственное мусическому искусству расчлененности, связанной с архитектоническими принципами порядка, меры и гармонии. Здесь в первую очередь обращает на себя внимание имитационная полифония, где музыкальная фраза до своего завершения подхватывается другим голосом, как бы расширяя дыхание.

Однако только в XVII веке

целостная фуга («бег»), основанная на н е п р е р ы в н о м имитационном развитии, вытесняет ренессансную форму мотета,

где развитие каждой фразы проводит к остановке, за которой следует такое же развитие следующей фразы (то есть форма образуется серией фугато, сохраняющей еще деление на стихи или строфы, которое теоретик позднего барокко Маттесон называл «болезнью мелодии» ─ «maladie de la melodie»).

Вместе с тем в рамках вокальной полифонии позднего средневековья и Возрождения вызревает новая система музыкальной грамматики ─ метров и ладов, противоречащая самим принципам метра и лада как таковым, но соответствующая новому динамическому взгляду на мир как на неустойчивый, несоразмерный и «неладный».

Возникающее в музыке нового времени аккордовое мышление, называемое обычно г а р м о н и ч е с к и м, по существу можно было бы скорее назвать д и с г а р м о н и ч е с к и м. Восприятие аккорда основано на том, что звуки не сливаются друг с другом, поэтому несовершенные консонансы оказываются предпочтительнее, чем совершенные (представляющиеся новому музыкальному сознанию «пустыми»). Из несовершенных консонансов ─ терций ─ образуются «совершенные аккорды» ─ accords parfaits, как называются трезвучия по-французски.

Эти «совершенные аккорды» в XVI веке постепенно заменяют совершенные консонансы в качестве заключительных созвучий, и то обстоятельство, что существуют лишь два консонирующих аккорда ─ мажорное и минорное трезвучия, приводит к системе двух ладов, сменившей ладовое богатство предыдущих эпох.

Сравнивая лады новой музыки с античными, средневековыми и т. п., мы встречаемся с двумя принципиальными отличиями: уже в полифонии позднего средневековья лады теряют характер мелодических моделей и превращаются в абстрактные схемы звукорядов, в гаммы (в виде которых «средневековые лады» фигурируют в учебниках элементарной теории музыки); согласованность тонов (собственно «гармония») уступает место динамическим отношениям (тяготениям) аккордов, несущим основные функции в ладах новой музыки.

Таким образом, лад превращается в обедненную схему и, вместе с тем, динамизируется, становится схемой музыкального п р о ц е с с а. Понятие лада и гармонии, первоначально совпадающие (русское слово «лад» есть буквальный перевод слова «гармония»), приобретают новые, отличающиеся друг от друга значения: вместо консонантных отношений между звуками мелодии, гармонией теперь называют сочетания звуков в одновременности, консонирование которых не достигает степени, уничтожающей их напряженность ─ «потенциальную энергию»; «лад» мы теперь понимаем как систему тяготений, определяющих направление этой потенциальной энергии.

Формирование новой ладовой системы завершается свободным применением диссонирующих аккордов («свободный стиль» полифонии XVII века в отличие от «строгого стиля» предшествующих веков). Вводя септаккорды, включающие в себя тритон ─ «дьявола в музыке»,

как его называли в средние века, ─ новый стиль тем самым как бы противопоставляет себя Лютеру, считавшему, что у дьявола с музыкой нет ничего общего. Он отказывается от ренессансной музыкальной эстетики, видевшей в музыке воплощение мировой гармонии (конечно, не в музыкально-техническом, а в основном значении этого слова). Диссонансы, увеличивая напряженность аккордов, их потенциальную энергию, обостряя тяготения, лежащие в основе ладовых функций новой музыки, подчеркивают ее динамизм, сменивший гармоничную уравновешенность мусического искусства, унаследованную полифонией строгого стиля.

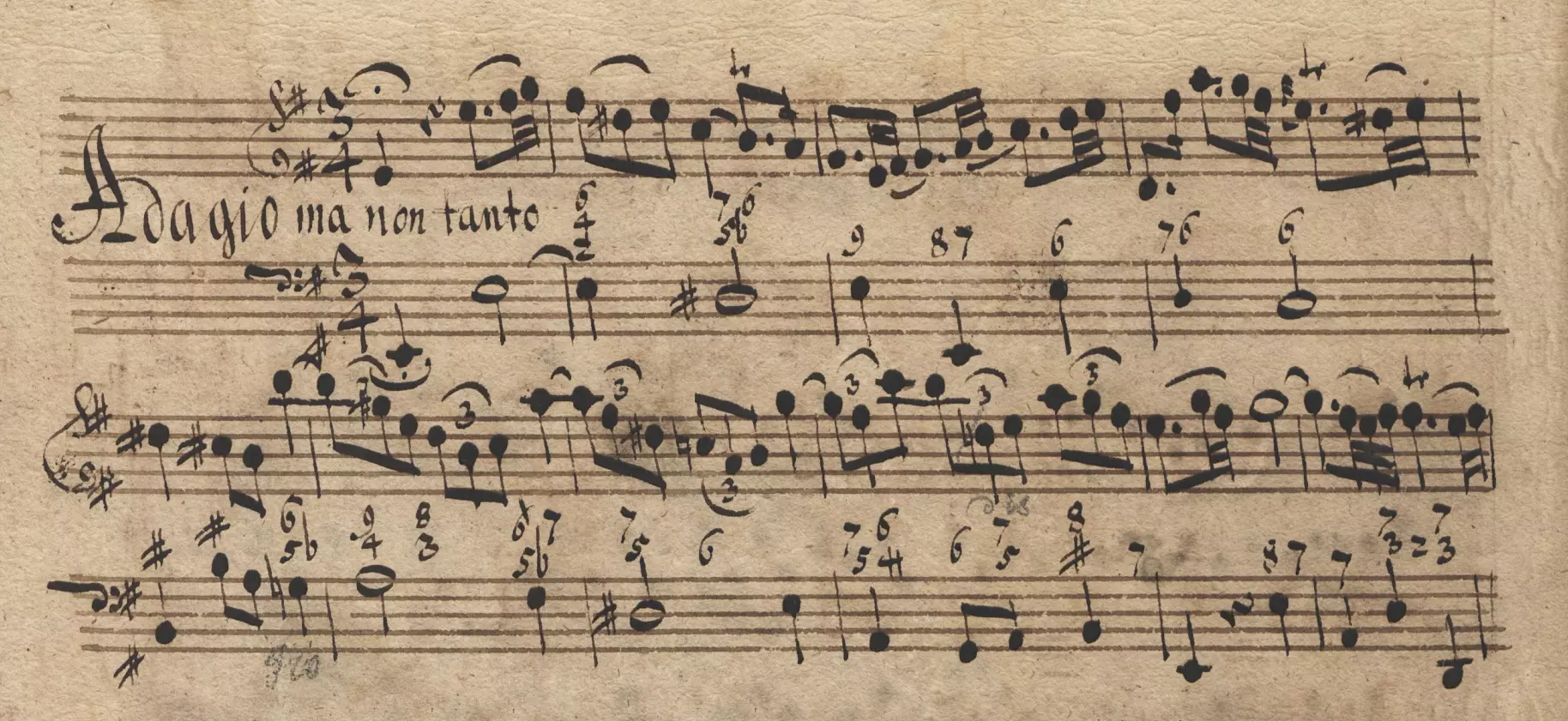

Аккордовое мышление породило п а р т и т у р у,

заменившую старый способ записи музыки в виде отдельных голосов. Еще ярче новый тип мышления проявился в обозначениях аккордов цифрами, выставленными в басовом голосе.

Этот способ обозначения, возникший вместе с речитативом, самим своим названием ─ basso continuo (непрерывный бас) ─ указывает на то, что функция аккордового сопровождения заключается в поддержке н е п р е р ы в н о г о музыкального процесса.

В непрерывности коренится и развитие чисто инструментальных жанров, в которых ярче всего проявляется самостоятельное значение музыки. Если бы дело было только в том, чтобы «без слова душой сказаться», то можно было бы ограничиться вокализами (вроде средневековых церковных юбиляций), то есть настоящим пением без слов. Но характер инструментальной музыки нового времени определяют не «песни без слов», а такие формы сквозного развития, как симфония, соната, концерт и т. п.

Новые задачи вызвали радикальные изменения в самом инструментарии. Пока основной функцией музыкальных инструментов было подчеркивание опор ─ ритмических (икты) и ладовых (мелодические устои), преобладали инструменты короткозвучные ─ ударные и щипковые ─ и деревянные духовые.

В XVII веке ведущее место занимают смычковые (долгозвучные) и клавишные, наиболее пригодные для аккордового сопровождения (из которых органу также свойственна долгозвучность, не зависящая от дыхания).

В течение XVII и XVIII веков чистая инструментальная музыка занимает еще довольно скромное место, но свойственные ей черты проявляются и в иструментальном сопровождении вокальной музыки. Инструментальный аккомпанемент проникает и в церковную музыку, которая в предыдущую эпоху обычно предназначалась для хора a cappella. Почти полное вытеснение чисто вокальной музыки несомненно было вызвано стремлением преодолеть свойственную вокалу цезурность, что проще всего достигается непрерывным (continuo) аккомпанементом.

Конечно, это не значит, что музыка вообще отказалась от пауз, цезур, кадансов и т. п. Музыка отбрасывает лишь о б я з т е л ь н ы е цезуры, которые в мусическом искусстве п р е д п и с а н ы м е т р о м, то есть с т и х о м. Отсюда возникает возможность каждую цезуhe рассматривать также и как соединительную. В связи с этим в музыке кардинально меняется характер и значение метра, что выразилось в появлении в нотном письме (одновременно с партитурой и непрерывным басом тактовой черты.

Судьба метра ─ предписанной ритмической формы ─ в новое время не только в музыке, но и в поэзии, аналогична судьбе лада ─ предписанной мелодической формы.

Индивидуализация выражения исключает выразительность типовых моделей, превращает их в маловыразительные и однообразные схемы, но вместе с тем заменяет в них статические отношения динамическими. Сопоставление величин временных отрезков (времяизмеряющая ритмика, свойственная мусическому искусству) сменяется пульсацией, позволяющей воспринимать непрерывный бег времени.

Ударения, которые во времяизмерительной ритмике служили лишь для разграничения временных отрезков и не были связаны с акцентами ( Ударение (ictus) и акцент нам теперь представляются синонимами, хотя сама этимология слова «акцент» (accenus < as cantus<> ad cantus) указывает на пение и, следовательно, на то что первоначально здесь была скорее полярная противоположность ударению, основным средством выражения которого являются ударные инструменты) в новой ритмике становятся импульсами движения и обычно совмещаются с акцентами.

Размер в новой музыке и в поэзии регулирует не длительность, а размещение ударений (или акцентов), но в стихах это регулирование проще, чем в музыке: оно чередует ударные слоги с неударными, тогда как в музыке каждая тактовая доля отмечается «ударом» и метр образуется сложной градацией ударений по силе.

В стихах чередование ударных и неударных слогов служит лишь вспомогательным средством для определения границ строки и, таким образом указывает места межстиховых пауз.

В музыке метр, образуемый чередованием ударений разной силы, не только не определяет места цезур, но, наоборот, создает непрерывный ток, не позволяющий музыке распадаться наnмотивы и фразы.

Возникновение такта как специфически музыкального метра ознаменовало окончательное отделение музыки от стиха (в вокальной музыке на стиховые тексты никакой прямой связи между музыкальными и стихотворными размерами нет), превращение ее в самостоятельное искусство с собственным содержанием и собственным языком, приспособленным для выражения именно этого содержания ─ эмоционального континуума душевной жизни.

Композитор, подобно поэту, из певца превращается в своего рода писателя, который может сочинять музыку за письменным столом и рассчитывает на ее издание (нотопечатание было изобретено вскоре после книгопечатания).

Но именно здесь композитор сталкивается с фундаментальным противоречием, заложенным в музыке. Написанное на бумаге музыкальное произведение, «творение» (opus), «сделанная вещь» (res facta), «эргон» воплощает «энергию», процесс, фиксирует не поддающийся фиксации «поток, в который дважды нельзя вступить».

Музыкальный процесс, записанный на бумаге, в значительной мере теряет характер процесса, то есть именно то, что является основным содержанием музыки. Поэтому в каждом музыкальном сочинении заложено требование вернуть ему «жизнь», вновь превратить «эргон» в «энергию», результат творчества в творческий процесс. В этом задача нового музыкально- исполнительского искусства, расцвет которого относится к эпохе романтизма, но предпосылки которого были заложены в эпоху барокко.

Коренное отличие от исполнений произведений мусического искусства заключается в том, что исполнение музыки не ограничивается возможно точным ее повторением, как бы «прокручиванием» пластинки, магнитофонной ленты или кинофильма (в условиях письменного творчества такое повторение невозможно, ввиду разнородности музыкального произведения и его звуковых воплощений), но всегда заново создает ее, т в о р ч е с к и интерпретирует то, что написано композитором.

Всякое творчество есть синтез, но композитор должен от синтеза переходить к анализу: музыку, созданную его творческим воображением, он расчленяет на элементы, изображаемые нотными знаками. Исполнитель начинает с анализа текста, но и н т е р п р е т а ц и я текста есть новый синтез, который, однако, не может совпасть с первоначальным, возникшим как неповторимый момент в психической жизни автора. По тем же причинам этот новый синтез не совпадает и с другими исполнениями того же произведения.

Подобно тому, как поэтическое произведение в письменной литературе, требуя дополнить «значение слов» «значением звуков», предоставляет значительную свободу звуковой ( а также жестовой, особенно в театре) конкретизации исполнителям, музыкальное произведение, ставшее г р а ф и ч е с к о й с х е м о й звучания, допускает множество различных звуковых воплощений. В этом проявляется та е м к о с т ь или «переменность содержания» (Потебня), которая для нового времени становится одним из главных достоинств поэзии и музыки.

Чем значительнее драматическое произведение, тем богаче и разнообразнее его сценическая история, причем в новое время сам автор может допускать различные решения. Так, Блок писал Брюсову о постановке «Балаганчика»: «Играют, по-моему, хорошо, с любовью, но можно, конечно, сыграть и совсем иначе» (Письмо от 13 янв. 1907 г. ─ Цит. по кн.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 8. М. ─ Л., 1963, с. 175,

трудно представить, чтобы такие слова мог сказать, например, Софокл, трагедии которого возникли вместе с их сценическими решениями).

Точно так же можно одну и ту же музыку играть «хорошо» и «совсем иначе».

По словам Г. Шюнемана, «нет большей противоположности, чем между Героической симфонией в исполнении Штрауса и Никиша» (Schünemann G. Geschihte des Dirigierens. Leipzig, 1913, S. 344). К этому надо прибавить, что каждый исполнитель ─ музыкант или актер ─ никогда не может абсолютно точно повторить свое исполнение. Поэтому в пределах свойственной данному исполнителю интерпретации, отличающей его от других исполнителей, возникает неограниченное множество неповторимых вариантов.

Каждое исполнение у н и к а л ь н о, и именно эта уникальность привлекает на концерты слушателей, которых не всегда удовлетворяют музыкальные «консервы» в виде пластинок и магнитофонных записей.

Но если реальные воплощения одной и той же Героической симфонии могут быть не только каждый раз иными, но даже противоположными, то возникает вопрос: что создано Бетховеном? Где пределы исполнительской свободы?

Мы должны, очевидно, в музыке различать варианты, образующие «язык» (langue) музыки, и те варианты или оттенки, которые относятся к музыкальной «речи» (parole), нотный текст как языковое образование и звучание текста как речевой акт. Перенесение этих лингвистических понятий в музыку тем более законно, что сам де Соссюр, вводя эти понятия, сравнивал язык с симфонией, а речь ─ с ее исполнением (См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики, М., 1933, с. 41.).

Ясно также, что роль исполнительских оттенков в истории музыки меняется. Еще в XVI веке сохраняется объективная ровность хорового пения, сводящая исполнение музыки к воспроизведению того, что написано в нотах; поэтому Жоскен де Пре мог предоставить хору петь самостоятельно без его дирижирования, чтобы слушать свои произведения со стороны (См.: Chybinski A. Zur Geschichte des Takschlagens und des Kapellmeisteramtes in der Epoche der Mensuralmusik. Sammelbände des Internationalen Musikgesekkshaft. Jg. X, 1908─1909. Heft 3, S. 385,387 f.).

В музыке нового времени, по словам Скрябина, « никогда…запись не может ничего выразить точно, она только намекает всегда» (Цит. по кн.: Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М. , 1925, с. 147), но одни композиторы, как Скрябин,

видят в этом преимущество («потому, что произведение всегда многообразно, оно само живет и дышит, оно сегодня одно, а завтра другое, как море. Какой был бы ужас, если бы, например, море каждый день было бы одно и то же, и так навсегда, как в стереоскопе…» ( Там же, с. 147), другие ─ недостаток, как, например, Стравинский, который обрадовался возможности записывать на пластинке свои произведения в собственном исполнении, чтобы точнее передать свои намерения и избежать всяких «интерпретаций» (См.: Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963, с 217 ─219).

Разграничение «языковых» и «речевых» элементов в музыке, фиксируемых в нотном тексте инвариантов и исполнительских оттенков, должно стать предметом специального рассмотрения. Здесь мы остановимся лишь на тех различиях, которые ярко проявились в сопоставлении Скрябина и Стравинского и которые обусловлены эстетическими требованиями, предъявляемыми исполнителю различными стилями и направлениями.

IV

Анализируя процесс художественного творчества, Э. Мейман устанавливает в нем наличие трех главных мотивов:

1) художественное переживание;

2) стремление этого переживания выразиться в художественной форме;

3) стремление придать этому выражению форму непреходящего произведения (См.: Мейман Э. Эстетика, ч. 2. Система эстетики. М., 1920, с. 59)

Специфическим для искусства, «подлинно художественным мотивом» он признает третий из них (поскольку переживания и стремление их выразить присущи всем людям), который он называет также мотивом произведения или изображения. Вместе с тем он отмечает, как «одно из наиболее интересных свойств художественного творчества», что этот мотив и мотив выражения «до известной степени враждебно (антагонистически) противостоят друг другу и при некоторых обстоятельствах оказывают даже диаметрально противоположное влияние на искусство» (Мейман Э. Указ. соч., с. 77, 80.)

Нетрудно увидеть в этих противоборствующих мотивах два стремления, которые, по Шиллеру, совместно создают «живой образ» и которым соответствуют «художественная» и «поэтическая» стороны художественных произведений.

Чем сильнее стремление к н е п р е х о д я щ е й форме, тем меньше, очевидно, остается места для исполнительского «сотворчества» или «послетворчества», для творческой интерпретации. Полностью это стремление осуществляется только в пространственных искусствах, но и музыка вплоть до XVI века, пока она остается «совершенным искусством» («ars perfecta», как ее называл Глареан) (См.: Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971, с. 27 ─28.),

по возможности приближается к этому идеалу.

Исполнение как самостоятельный вид творчества возникает лишь тогда, когда преобладающим становится противоположное стремление к выразительности, осуществляемое в первую очередь во временных искусствах ─ по природе своей выразительных, а не изобразительных. Потребность в интерпретации музыки обусловлена тем, что а р х и т е к т о н и к а музыкальных форм уступает место их д р а м а т у р г и и и что сама музыка, как мы уже знаем, становится интерпретатором лирической и драматической поэзии. Но в интерпретации драматической поэзии музыка соприкасается с другим видом исполнительского искусства ─ театром, параллели с которым позволяют многое уяснить в судьбах музыкального исполнительства.

«Скульптурный» характер античной трагедии неоднократно противопоставляли «живописности» шекспировской драмы. Гюго в предисловии к «Кромвелю»

всю античную классическую поэзию, включая трагедию, называет эпической, а в новой романтической поэзии, вершиной которой был Шекспир,

он видит господство драмы.

Смысл обоих противопоставлений в том, что античная драма в «живом образе» выдвигает на первый план пластическую завершенность образа, а новая ─ «жизнь». Из поэтических родов эпос в наибольшей степени тяготеет к скульптурности, он повествует о свершившихся, а не совершающихся событиях.

Сценическое воплощение античной «эпической» трагедии по существу не допускает актерского «переживания», выражения чувств. Трудно предположить какую либо свободу интерпретации у актера, если маска исключала у него мимику, а стихотворный размер полностью подчинял интонацию и ритм речи, а также, по- видимому, движения. Актерская техника скорее всего сводилась к установленным раз навсегда условным жестам, подобно тому, как это имеет место в театре ряда стран Востока. Способствовать «очищению страстей» было главной целью музыкальной и сценической формы в античной трагедии.

В шекспировской трагедии акцент переносится с очищения аффектов на сами аффекты, на их возбуждение, и это коренным образом меняет характер игры. От актера теперь требуется, чтобы он:

В фантазии, для сочиненных чувств.

Так подчинил мечте свое сознанье,

Что сходит кровь со щек его, глаза

Туманят слезы, замирает голос,

И облик каждой складкой говорит,

Чем он живет. А для чего в итоге?

Из-за Гекубы!

Что он Гекубе? Что Г. Козинцев «Гамлет» И. Смоктуновский

Шекспир «Гамлет»

перевод Б. Пастернака

В том же направлении изменяется и театральная музыка у итальянских современников Шекспира. Созданная ими опера потребовала певца нового типа (подготовленного уже мадригалами второй половины XVI века), переживающего все «аффекты» исполняемой им роли. Но свойственная опере эмоциональная динамика проявляется и в инструментальной музыке, где также возникает потребность в музыкальном исполнении нового типа. Барокко ─ эпоха не только выдающихся певцов, но и скрипачей и органистов.

В позднейшие эпохи классицизм и родственные ему направления, стремящиеся к устойчивой, «закрытой» форме и большей стабильности музыкального произведения, требуют более «объективного» исполнения и сужают свободу исполнительской трактовки.

Наоборот, романтизм, включая предромантизм XVIII века и неоромантизм конца XIX ─ начала XX века, доводит эту свободу до максимума.

Характерные признаки музыки нового времени в XIX веке выступают особенно резко. Поэзия и музыка еще больше отделяются друг от друга, и вместе с тем усиливается их взаимное тяготение. Чисто книжные жанры, рассчитанные на читателя (роман, новелла), оттесняют обращенную к зрителям драму, но в тоже время интенсивно развивается лирика, ориентированная на музыку. В музыке со времен Бетховена определяющим становятся инструментальные жанры, но сама инструментальная музыка воспринимается как носитель «поэтической идеи». Конечно, в инструментальной музыке Баха и Моцарта можно найти немало поэтических страниц, но их выразительность обычно коренится в музыке к «Страстям» (у Баха) или опере (у Моцарта). Значительная часть инструментальной музыки XVII─XVIII веков носит характер «развлечения» (дивертисменты и сходные с ними сюиты, кассации, серенады и т. п.) или «упражнения» (Esercizi Д. Скарлатти, позднее названные сонатами,

Klavierübung Баха, где подзаголовок указывает и на развлекательную цель:

«Упражнения для клавира, состоящие из прелюдий, аллеманд, курант, жиг, менуэтов и других галантных пьес для удовольствия любителей музыки»). Только у Бетховена, в творчестве которого центральное место занимают симфонии, а не оперы и оратории, раскрывается поэтическое начало собственно инструментальной музыки, и его наследниками были романтики с «симфоническими поэмами» (Лист), балладами, легендами, новеллетами и т. д.

Б. В. Асафьев говорит о сдвиге в истории музыки, связанном с Бетховеном, как об окончательном переходе к личному «творчеству в нашем смысле». «Человек, как личность выступает на смену члену какой-либо корпорации. Композитор, как владыка своих замыслов, становится на место подначального заветам и регламентам мастера. Личность, творчески одаренная, обогащает сферу музыки, благодаря богатству с в о и х эмоций и впечатлительности, благодаря силе волевых импульсов и утонченности восприятий, благодаря мощной знергии мысли» (Глебов Игорь. Инструментальное творчество Чайковского. Пг., 1922, с. 9.).

Выявлением такого творчества был с и м ф о н и з м, понимаемый как «творческое постижение и выражение мира чувств и идей в непрерывности музыкального тока, в его жизненной напряженности»

2. Нетрудно увидеть, что этот сдвиг был лишь «динамической репризой» коренного поворота, происшедшего около 1600 года. Конечно, уже музыку Монтеверди можно противопоставлять как личное «творчество» «мастерству» предыдущих эпох, а в непрерывном инструментальном сопровождении (basso continuo) уже проявляется не только непрерывность музыкального тока, но и многоплановость и усложненность фактуры, достигшие полного развития в симфоническом оркестре XIX ─XX веков.

Усиление этой непрерывности в XIX веке приводит, с одной стороны, к преобладанию инструментальных форм над вокальными, по своей природе прерывистыми, с другой ─ к повышению роли исполнительства, непосредственно реализующего процесс становления формы («формирования», «Gestaltung»).

Характерная для романтиков поэтизация инструментальной музыки и исполнительства выразились в частности в превращении этюдов из технических упражнений в концертные пьесы, в «Симфонические этюды»

(это название этюдов Шумана Асафьев распространял и на этюды Шопена и Листа) или «Этюды трансцендентного исполнения».