Остромов, или ученик чародея

Роман выходит в начале сентября 2010 года в издательстве «Прозаик».

«Ученик чародея» – последняя часть трилогии, начатой романами «Оправдание» и «Орфография». Это история процесса по делу ленинградских масонов в 1926 году, хотя главный фигурант процесса Борис Астромов-Кириченко-Ватсон не тождественен Остромову, каким он выведен в романе.

Над историей масонского мистического кружка Быков работает довольно давно, и сейчас она уже близка к финалу. Роман, представляющий собой синтез исторической хроники, сказки и плутовского романа, рассказывает о судьбе Остромова и его мистического кружка, созданного в Ленинграде с благословения и под надзором чекистов.

1.

Денег не было, вот что гадко. Остромов чувствовал, что будут скоро, и много, но сейчас надо было перебиться три недели, в крайнем случае месяц. Он знал способы, но все они были утомительны, долгосрочны, а то и рискованны. Им овладела особая леность, которую он хорошо знал, – такая бывает весной, в марте, в самой сладкой дремоте перед пробуждением: близка большая удача, незачем размениваться на мелочь. Что суетиться? В таких случаях лучше всего было раскинуть карты либо уж положиться на судьбу, прислушавшись к разговору в верном месте. Верное место он избирал безошибочно.

Карты сказали глупость: вертеп разврата и малая сумма. Он бросил заново: вышли дворец Князя и малая сумма. Недоумевая, а втайне надеясь изменить сумму, он разложил большой круг, и вышел разврат во дворце с полезным человеком, со слезами; сумма оказалась та же самая, ошибки быть не могло. Чтобы не усугубить прогноза и не злить судьбу, Остромов решил довериться случаю и бесцельно прошелся по улице Марата, бывшего Николая. Любопытно вообразить дальнего потомка, для которого сто лет разницы пустяк; вот он читает об одной и той же улице – и полагает, что Николай с Маратом были одно лицо... Николай Марат, русский царь из французских революционеров. В доме семнадцать была прелестная, тихая пивная, в которую Остромова потянуло неудержимо. Он вошел.

В сравнительно ранний этот час в пивной сидел единственный посетитель, мужчина лет сорока с небольшим со следами крупно прожитой жизни. Он был вислоус, длиннолиц, необыкновенно уныл и взглядом напоминал породистого пса, вышвырнутого из господского дома за нечто старческое, непростительное. Место было для него неподобающее – советская пивная, но он старался сохранять в ней жалкое достоинство, какое выброшенный аристократ лелеет на свалке.

Между тем Остромову тут нравилось. Над стойкой висел портрет женщины с чугунно-сизым твердым лицом, в красной косынке, в синем комбинезоне на лямках. Выражение ее лица не обещало ничего хорошего. «Свободная женщина, строй социализм!» – умоляли рдяные буквы, но вот беда, ей неинтересно было строить. В тупом ее взгляде не читалось ничего, кроме застарелой мести: кто-то страшно обидел ее, когда ей было тринадцать, снасильничал или, наоборот, пренебрег, и теперь, пользуясь случаем, она высматривала супостата среди боязливо замерших посетителей. Ты? ты? До социализма ей не было дела, при социализме она лишь могла безнаказанно мстить кому попало, утверждая, граждане судьи, что он-то и снасильничал, все как есть нутрё разворотил, а ведь я была цельная, нетронутая. Тщетно пытался умаслить ее с противоположной стены умильный, хорошо потрепанный последними десятью годами коммивояжер, предлагающий бессмертное мыло «Букет моей бабушки». Где-то тебя носило в эти десять лет, где твоя вакса Salton, твой шоколад «Эйнемъ», твое средство для лечения полового бессилия «Укус страсти»? По каким фронтам, каким полям и рельсам тебя протащило, бедный брат, молодцеватый герой шестнадцатого года? Все продал, как есть спустил, кроме бабушкина букета...

Тонко улыбаясь, Остромов тянул свое пиво, вспоминая, что осталось у него двенадцать копеек – прелестное число, и вдруг остановил на вислоусом свой особенный, проницающий взгляд.

– Позвольте, – сказал Остромов вежливо, но твердо. – Позвольте, но этого не может быть.

Вислоусый встряхнул головой, словно торопясь изгнать чужую мысль.

– Чего именно? – спросил он испуганно.

– Вот именно того, о чем вы сейчас подумали, – любезно осклабился Остромов. – Этого быть ни в каком случае не может, и это вам отлично известно.

– Но вам откуда может быть известно?! – воскликнул единственный посетитель. Буфетчик лениво на него покосился и продолжил листать «Красный перец».

– В этом нет ничего странного, вы думали почти вслух, – пожал плечами Остромов. – Всякая мысль, как мы знаем из Бергсона, имеет три степени оформления: так называемая мысль помысленная, предсловная и изреченная. Там подробнее, но мы запутаемся. Прочесть предсловную не составляет труда. Позвольте мне не переводить ее в слова, но сказанное сказано.

Вислоусый поставил кружку и внимательно слушал.

– Исходя из этого, – невозмутимо продолжал Остромов, – я вам не советую исполнять своего намерения и предлагаю отложить его до того времени, когда исполнится ваше первое условие.

– Какое? – пролепетал посетитель.

– Вы знаете какое, – твердо сказал Остромов и взглянул на него поработительным взглядом, из-под которого слабый человек, вдобавок в печали, не выскользнул бы никогда. Вислоусый подумал немного и сделал приглашающий жест. Остромов пересел за его столик.

– Он это сделает, – мрачно сказал вислоусый. – Я чувствую.

Через пять минут Остромов знал все, а через четверть часа у него было чувство, что он прожил в обществе этого тяжелого, хмурого человека тяжелый, хмурый год. Если бы он был начальником финансового отдела завода «Красный дизель», он уволил бы его сразу или вовсе не взял на работу, но сам начальник финансового отдела был, вероятно, таким же сырым, вечно испуганным хмурнем, ежесекундно опасавшимся разоблачения. Что они все натворили? Они провинились тем, что жизнь их была скучна, что они не умели пить, не знали хорошеньких женщин, не могли толком развернуться. И потому Филиппов, так звали главного бухгалтера, уволил Степанова, так звали вислоусого, за участие в съемках исторической драмы «Актерка и сатрап».

У Степанова было пять человек детей: удивительно, как сумел он наплодить их, – верно, не знал других развлечений в угрюмой жизни; до революции он служил в банке Арского, потом немного в Красной армии, тоже по финчасти, и наконец осел на «Дизеле», но денег вечно не хватало. По объявлению в «Ленинградской правде» он отправился на киносъемки ленфабрики «Роскино», где режиссер Мстиславский отбирал типажи для историко-революционной ленты. За день съемок в толпе платили рубль, за крупный план – три. Всю зиму Степанов по выходным героически мерз на съемках, изображая по очереди дворника в «Смерти святого черта», егеря в «Царской охоте» и марсианского мужика в «Путешествии на Марс»; вся его фигура выражала такую угнетенность, что лучшего типажа не требовалось, и младшеньким, близнецам, смогли даже купить коньки, но тут Филиппова угораздило пойти на «Декабристов», и что же он увидел?! Он увидел подчиненного ему бухгалтера «Красного дизеля» в роли караульного солдата, гонящего декабристов на каторгу, и устроил Степанову разнос, какого тот не получал и в 1923 году за недостачу пятнадцати казенных рублей, пропавших совершенно бесследно. Вероятно, сам же Филиппов и украл их, а недостачу свалил на подчиненного.

– Он кричал и топал, – сказал Степанов. – Он сказал, что на нашей должности совершенно непозволительно и позорно... потому что, во-первых, могут увидеть враги, а во-вторых, если сам декабрист, то это бы еще туда-сюда. Но если представитель режима, то это скрытая симпатия, и я скрытно тоскую... Он написал директору, и тут уж как директор. С одной стороны, конечно, я спец, но с другой... вы понимаете. Тогда я просто не знаю, тогда просто в Неву. Ведь пятеро, поймите.

– Я удивляюсь! – воскликнул Остромов. – Но ведь даже у детей, когда они играют в войну, кто-то должен изображать неприятеля. В конце концов, вы же можете взять справку на кинофабрике.

– Я взял бы, но они сказали, что могут выдать только артисту... что массовка не принадлежит, как это... я не помню сейчас, но, в общем, отказали.

– Бред! – решительно воскликнул Остромов. – Я завтра сам туда пойду.

Он умел быть очень убедительным, когда хотел того.

– И что, им постоянно нужна эта толпа?

– Сейчас нужны аристократы, – понижая голос, словно буфетчик составлял конкуренцию, поведал Степанов. – Мстиславский снимает «Месть трущоб». Там толпятся такие, что, знаете, в прежнее время... меня бы дальше прихожей не пустили. Я сейчас не снимаюсь, не мой типаж.

– Забавно, – задумчиво протянул Остромов.

– Вот вы бы им подошли, – еще тише шепнул Степанов. – Горбинка, и взгляд у вас, знаете, особенный...

– Я знаю, – высокомерно сказал Остромов. – Но людей моих занятий действительно нельзя визуализировать слишком широко. Если я и пойду туда, то исключительно хлопотать о вашем деле. Вы же, – он повысил голос, – должны забыть о своем постыдном намерении с Невой. Зрелый мужчина, отец семейства, стыдно-с! Завтра, ничего не опасаясь, отправляйтесь на ваш «Дизель» со всей уверенностью ни в чем не виноватого человека. Он просто ищет вас унизить, вот вся причина. Тут зависть, другого объяснения не ищите. Все видно. Он думает, что вы хотите его подсидеть. Против этого есть простая защита. Когда будете говорить с ним, представьте себе аметистовую, непременно аметистовую стену.

– Аметист... лиловый камень? – спросил потрясенный Степанов.

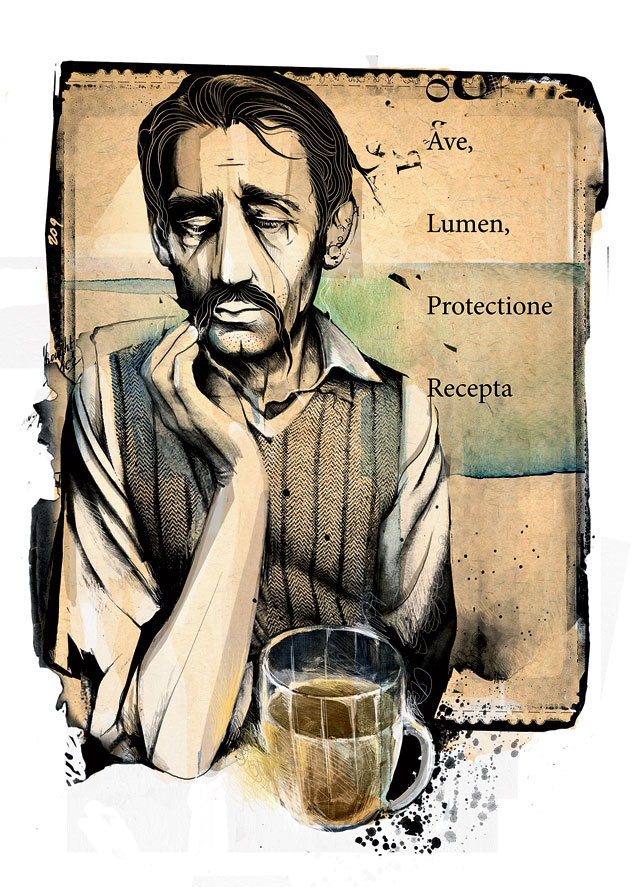

– Ярко-лиловый и совершенно прозрачный. Представьте себя защищенным ею и смотрите прямо ему в глаза, вот как я сейчас смотрю на вас. И перед разговором непременно повторите: Ave, Lumen, Protectione Recepta.

– Аве... Позвольте, я запишу.

– Нет! – вскрикнул Остромов, словно ущипнутый. – Ни слова! Вы хотите погубить все? О результатах доложите мне лично, в этом самом месте. Во вторник, в восемь вечера, займите угловой стол. Никаких благодарностей.

– Аве, Люмен, протектионе рецепта, – сомнамбулически проговорил Степанов.

– Во сколько они отбирают массовку? – небрежно поинтересовался Остромов.

– С семи утра. Надо успеть к началу светового дня, чтобы отснять все до четырех.

– Это на Каменноостровском, – произнес Остромов, то ли предполагая, то ли уточняя, то ли, чем черт не шутит, приказывая кинофабрике переехать туда.

– На Каменноостровском, – поддакнул Степанов.

– Ну что ж, – сказал Остромов. – Иной раз и к сатрапу в вертеп сходишь ради истины.

2.

В семь утра следующего дня, едва начало светать, он стоял в толпе лишенцев перед ажурными воротами прелестного особняка 1778 года, где проживал когда-то барон Дризен, владелец одного из лучших домашних театров в Петербурге. Теперь здесь размещалась кинофабрика – для удобства натурных съемок, проходивших все больше во дворцах. Снимали истории в духе двенадцатого года – о жестоком графе, соблазняющем невинную белошвейку, с тою только разницей, что ежели прежде белошвейка бежала топиться на мост, где ее либо перехватывал, либо провожал мечтательным взглядом чахоточный студент, то теперь она поднимала небольшое народное восстание и врывалась в замок графа, в одной руке держа трепещущий факел, а другой придерживая на груди разорванную в схватке блузу. Режиссер Мстиславский, седоусый дряблолицый полуполяк, с самого начала карьеры балансировал на грани: он был глуп, но сообразителен, одарен, но вульгарен, успешен, но неудачлив. Картины его, начиная с «Проклятия Изабеллы» (1912), делали кассу, но на Мстиславском не было того особого отблеска, который отмечает гениев и приподнимает над общей массой все, что бы они ни делали, даже если лень и распущенность заставляют их снимать по одной-единственной картине в год. Мстиславский делал по три, но никак не мог выбиться в первый ряд, хотя Ханжонков его похваливал, а Маслицын сулил собственную студию.

Со временем Мстиславский отчаялся превратить синематограф в искусство, оставил изыски, перестал выписывать Variety и Nouvelles de technique и принялся молотить что попало, благо пролетариям требовался репертуар, а на это денег не жалели. Конечно, его теснили юные выскочки, которые, будь их воля, снимали бы одни черные и красные квадраты. Они монтировали любовные сцены с заводской штамповкой, бегущие массы с лавинами, и Мстиславского воротило от этой претенциозной похабщины. У него в руках была профессия. Об идейности он не думал – для этого был сценарист, два года как вернувшийся из эмиграции драмодел Саврасов, с упоением разоблачавший буржуазные утехи, аристократические оргии, а в последний год – и эмигрантское разложение. Сейчас они в темпе лудили «Месть трущоб» – сынок владельца мануфактуры не вовремя соблазнял работницу, а тут как раз и февраль, – но для сцен разложения нужны были аристократы, а их на кинофабрике остро недоставало. Снималась-то в основном молодежь, звезды фабричной самодеятельности, синеблузники. Но во всех этих добровольцах не было и малой толики аристократизма.

Мстиславский в задумчивости теребил усы, потирал по обыкновению мочки ушей, но ничего выдумать не мог. Дать в «Ленправду» или хоть в вечернюю «Красную» объявление о том, что для съемок по особому тарифу набираются бывшие дворяне, было немыслимо: никто из дворян не желал признаваться, все мимикрировали, как умели. Наконец он положился на трамвайное радио, как в городе называли слухи. Он прельстил дворянство, избегавшее показываться на люди, посулом роскошного обеда в лучших дореволюционных традициях. И к семи утра назначенного съемочного дня аристократия уже толпилась у ворот «Севзапкино». После получаса ожидания (неизбежного и пользительного, ибо очередь всегда делает очередника пассивней и сговорчивей) Мстиславский приступил к отбору счастливцев...

Аристократ – тот, на ком все сидит хорошо. Остромов, например, знал за собою эту способность: носить халат, как мантию, френч – как фрак. Ничто не дается даром, все – упражнением. В очереди стояли вырожденцы, аристократов Мстиславский почти не видел и поразился тому, как быстро утрачивается осанка, когда поминутно ожидаешь пинка. Взгляд отдыхал на одном женском лице, на котором Остромов, стоя в третьем десятке, тут же и сосредоточился, посылая теплый взгляд из разряда «Доверься, дитя». Ей было лет тридцать, а пожалуй, что и за тридцать, слегка уже увядала, но морщинки прелестно играли, когда улыбалась. Дважды она поймала его взгляд, один раз сразу отвела глаза, в другой комически возвела их горе, чуть пожав плечами: видите, что приходится... Он никак не ответил, только смотрел, почти физически чувствуя, как излетает флюид. Потом перевел глаза, но боковым зрением отметил, что украдкой взглянула. Он выделялся из толпы, запоминался.

Стояли кто в чем; общее впечатление от одежд было, как от вещей у тещи – с миру по дырке: май, а мерзнут, у всех шарфы, прикрывающие дряблые шеи. Почти не видно шляп, сделавшихся признаком чуждости: все каскеточки, кепочки, нашлепочки. На приглянувшейся был темно-синий плащ, с виду парижский, но из явно моршанского сукнеца; сама, значит? Молодежь кучковалась, перехихикивалась. Все друг друга знали – да много ли их осталось? Мстиславский осматривал массовку, как рекрутов. Отказывая, опускал глаза, и так же, опустив глаза, уходили отвергнутые. Остромов боялся за избранницу, но ей ничто не угрожало: прошла легко, да и как не пройти с ее-то шармом.

...Остромов только глянул на Мстиславского полуприкрытыми глазами, словно разрешал ему быть, и был пропущен в кучку статистов. Из массовки туда попало не более трети – прочие, видимо, казались Мстиславскому недостаточно вырожденными.

– Объясняю вам роль, – начал режиссер, обращаясь к избранникам. – По ходу фильма герои обедают. Во время репетиций обеда не будет, реквизита у нас на один дубль. Репетируем без костюмов, потому что на чистку нет времени. Ваша задача, товарищи, кушать как можно жадней...

– За этим дело не станет, – полушепотом, как бы про себя сказала миловидная.

Остромов про себя назвал ее Людмилой, милой, и намеревался лишний раз проверить проницательность.

– Мы изображаем распад аристократизма, его последние судороги, – пояснял Мстиславский. – Вы должны будете сыграть не без утрировки, не без гротеска, так сказать. В конце сцены по моему сигналу вы должны будете начать драться, применяя, так сказать, реквизит. На столах будут жидкости, имитирующие вино. Вы можете импровизировать как угодно, я вашей творческой свободы не стесняю. Запомните, что кушать, то есть, грубо говоря, жрать, надо как можно более скотски. Я, так сказать, не вхожу в детали, но поскольку вы люди неслучайные...

– В скатерти сморкаться? – просто спросил юноша лет двадцати, с лицом ироническим, ласковым и серым.

– На ваше усмотрение, – сказал Мстиславский. – А впрочем, можно. Это краска... Вообще, господа, – сказал он вдруг уже другим тоном, – что я стану прикидываться? Не будем здесь с вами делать вид, что не понимаем друг друга. Вы все читали, я думаю: почему жгут усадьбы? Потому что в усадьбах, так сказать, пороли и прочее свинство. Все же видели, какое было, какая грязь, и весь этот Распутин. Конечно, были и эти, так сказать, незнакомки, и Лев Толстой, и всякое. Но было и прямое, так сказать, скотство, и я сам сколько раз был свидетелем, как самые приличные люди буквально таким развратом... Впрочем, что я вам тут рассказываю...

– Шамовка будет? – выкрикнула сзади высокая царственная старуха в кружевной шали. Вокруг рассмеялись – сдержанно, вполголоса; освоить слово «шамовка» они еще могли, но гоготать во все горло так и не выучились.

– Пошамаете, обещаю, – отвечал Мстиславский, не в силах сдержать широкой улыбки, и Остромов подумал, что он, в сущности, милый парень.

– Мы пройдем сейчас в залу, – деловито продолжал Мстиславский. – Там репетируем без реквизита, потом будет время отдохнуть и перекурить, после чего съемка. Реквизита мало, работаем в один дубль, предупреждаю всех: если не снимем, выплат не будет.

Аристократия скептически закивала.

– С одного дубля никогда не бывает, – доверительно сказал Остромову одышливый толстяк с беспомощным выражением лица. – Три как минимум.

– Но реквизита нет...

– Найдется. Небось и еда-то – навалит каши перловой и раскрасит под икру...

Поднялись на второй этаж. В огромной зале с длинными, от пола до потолка, мутными окнами на ободранном паркете были П-образно расставлены столы под тяжелыми бело-золотыми скатертями с богатой вышивкой. Скатерти были покрыты газетами, чтобы не испачкались за время репетиции. На столах красовались кастрюли с точно предсказанной перловой кашей, на медных подносах горой лежал хлеб, в глубоких мисках лежали семикопеечные французские булки. Мстиславский принялся разводить мизансцену, попутно давая отрывистые, внятные только посвященным указания оператору – невысокому, скуластому, похожему на флегматичного монгола; такими бывали опытные путешественники, хорошие наездники – оператор в самом деле ходил несколько враскоряку, по-кавалеристски. Он был молчалив, нетороплив и основателен. Мстиславский ставил аристократию в пары.

– В первой сцене, – объяснил он, – только еда, угощение как есть. Во второй постепенно переходим к свинству. Загребаем руками икорку, рыбку, обливаемся шампанским, сначала как бы нечаянно, – словом, нужна жадность, зримое торжество инстинкта...

– Как бы голландцы! – влюбленно глядя на Мстиславского, поясняла его помощница по реквизиту.

– Ну да, – нехотя ронял Мстиславский. Он как-то утерял интерес к съемкам. Верно, ему жалко было аристократию – он не ждал от нее такой потрепанности.

– В восемьсот восемьдесят девятом, – сказал пергаментный историограф, – в этом зале имел быть благотворительный бал в честь девяностолетия Пушкина, с костюмированным представлением «Скупого рыцаря». Я был Альбер, графиня Махотина подарила мне розу.

– Видите, теперь здесь будет еще один костюмированный бал, – улыбнулся Остромов, тоже пергаментно и сухо.

Репетировали вяло, не могли раскрепоститься. Лезть руками в ослизлую перловку охотников не было. Севзаповские костюмы постирают, а свое пачкать не хотелось. Молодежь собралась отдельно, Мстиславскому пришлось разбить компанию, чтобы равномерно заполнить кадр. Анемичного юношу он приспособил в пару к старухе, интересовавшейся насчет шамовки, – не без дальнего умысла: будет как бы птенец на содержании.

– Вы во время еды накладывайте друг другу, – посоветовал он. – Заботьтесь.

– Ах, моя цыпонька, – сказала старуха.

Остромов глянул на нее одобрительно: должно быть, в молодости была ого-го. Вяло отрепетировали первый эпизод с переходом в свинство. Ассистенты кинулись возвращать перловку в кастрюли. Объявили перекур. Во дворике, близ посеревшей Терпсихоры с треснувшим бубном и отбитым носом, Остромов направился к предполагаемой Людмиле.

– Вы здесь так случайны, так странны, – сказал он.

– Что же делать, – ответила она, явно польщенная. – Для главных ролей я стара.

– Ах, оставьте. Для главных ролей вы здесь так же неуместны, как графиня в трактире. Этот урод не знал бы, как вами командовать. Ему артелью бурлаков распоряжаться, а не артистами.

– Отчего же, – розовея от удовольствия и молодея, произнесла миловидная. – Он в своем деле дока, только дело больно стыдное. Мне самой неловко, есть чувство, что я кого-то предаю...

– Никого вы не предаете, – отвечал Остромов глубоким страдальческим голосом. – Неужели вы думаете, что мертвые осудили бы нас, если бы знали, как мы здесь и сейчас живем?

– Мертвые, может быть, не осудили бы. А Бог точно осудит.

– Бог простит, – поморщился Остромов. – Разве не он сделал Мстиславского и «Севзапкино»?

– Я ведь актриса, – доверительно сообщила она. – Мне вдвойне стыдно. Но на заработки в нашей театральной студии пары туфель не купишь, не то что пальто. Все бегают по пяти местам.

– Стыд, о стыд, – простонал Остромов.

– Что за стыд?

– Мужчине невыносимо слышать, что женщина вроде вас может нуждаться. Вас нужно носить на руках, а вы думаете о туфлях. В другое время я рта бы вам не позволил открыть, по первой просьбе у вас было бы все и более, чем вы можете вообразить...

Она глянула на него с любопытством и легкой насмешкой, которая от него не укрылась.

– Вам кажется, что сейчас легко хвастаться, – прочел он ее мысль. – Да, в прошлом или в будущем каждый волен, это в настоящем мы бесправны, как мыши... Но поверьте, что если бы я встретил женщину из вашего эона в иное время, то нашел бы, как сделать ее счастливой.

– Эона? – переспросила она. Расчет был безошибочен, крючок проглочен.

– Вы не знаете эонов? – безмерно изумляясь, спросил Остромов.

– Что-то такое слышала, – солгала она.

– В таком случае прошу простить меня, – сказал он, меняясь в лице и словно с трудом удерживая тяжкий, рвущийся наружу гнев. – Надеюсь, вы не погубите меня за эту дерзость, которая и так стоила мне слишком дорого.

– Да что такое? – расхохоталась она несколько искусственно и взяла его за рукав. – Вы прямо побледнели.

– Все это только шутка, – в самом деле бледнея, произнес Остромов голосом, исключающим всякие шутки.

– Расскажите же мне. Если начали, надо доканчивать. Мне все равно некому вас выдать, я ни с кем не вижусь, кроме сестры.

– Эоны, – стараясь говорить вежливо и светски-небрежно, пояснил Остромов, – это двенадцать древних родов особых существ, от которых так или иначе произошли все атланты... по крайней мере, известные нам атланты, – поправился он. – Мне не нужно было двух попыток, чтобы угадать ваше происхождение, но коль скоро вы не хотите признать, у вас, вероятно, есть причины. Вы должны знать, что вторжение в эти сферы наказуемо, и, если захотите, можете страшно наказать меня... но если вы еще не разбужены... – Последнее слово он подчеркнул и округлил глаза.

– Что значит «не разбужена»?

– Это разговор не для дворика в «Севзапкино», – едко и сладко улыбаясь, отвечал Остромов.

– Надо признать, вы меня увлекли, – сказала она с усмешкой. – «Остановил бы ваш рассказ у райских врат святого».

– Думайте так, – с деланным равнодушием сказал Остромов.

– Как вас зовут, атлант? – спросила она.

– У меня много имен, кем только не звали, – снова делаясь серьезен, ответил он.

– А меня – Ирина Павловна, – сказала она, не настаивая.

Не угадал, подумал Остромов; впрочем, Ирина строже, в Людмиле больше чувственности...

– Тогда я буду Борисом Васильевичем, – наклонил он лысеющую голову, благородную голову римлянина, этими словами и подумал. Сказано было хорошо – словно только что выбрал имя специально для гармонии с нею. Борис Васильич, Ирина Пална.

Перерыв между тем окончился, и Мстиславский сзывал массовку наверх. Сцена совершенно переменилась: столы были уставлены яствами хоть и не первого разбора, но для двадцать шестого года они были роскошны. Газеты сняли со скатертей, и златотканый узор явил себя во всей прихотливой сложности роскошного излишества, напомнив о временах, когда за столами не только ели. На скатертях установили три серебряные, явно реквизированные из дворца миски с черной икрой. Три блюда с грубовато нарезанной, однако несомненной севрюгой, несколько аккуратных стерлядок кольчиком, тут же коллекция прелестных фарфоровых тарелок Батенинского завода с невскими видами – поверх невских видов разложена была твердая копченая колбаса с крупным жиром. Остромов редко бывал в высшем свете, хотя покрутился всюду, и не был уверен, что на балах высшего разбора подавали копченую колбасу. Ливерной, по счастью, не было. Зато по краям стола застыли два полных блюда котлет – в культурных пивных подавали именно такие, со значительной примесью хлеба и запахом прогорклого жира. Пролетарский стиль особенно сказался в нарезке хлеба, накромсанного грубо, явно в расчете на изголодавшихся аристократов, которые придут с мороза и жадно намажут масло на толстые ломти. Зачем-то в центре стола высилась гигантская китайская чаша, полная леденцов «Барбарис», наверняка закупленных в кооперативе напротив. Спиртного не было вовсе: в бокалы тонкого стекла с призрачными, едва угадываемыми крылатыми фигурами на стенках налита была вода, долженствовавшая, верно, олицетворять водку.

– Серебро князей Горчаковых, вон и герб, – заметил себе под нос пергаментный историк. – Орел с горностаем. А фарфор Друцких-Любецких, ни у кого больше батенинского рострального сервиза не было. Тридцать восьмой год, на заказ три штуки, одна в Париже, одна погибла у Гагариных при пожаре. Кто бы на одном столе собрал сервировку из двух домов?

– Да никто не увидит, – заверил нежный юноша.

– А вы вообразите, – предложил Остромов, – что княжну Друцкую-Любецкую выдают за князя Горчакова, вот семейства и смешали сервировку. От жениха серебро, от невесты фарфор.

– Ну да, да, – кивнул старец. – А стекло светлейших Лопухиных, на гербе крылатый дракон с лентами, видите?

– Не Лопухиных, – вступила величавая старуха. – Это Пестеревы, и не дракон, а лебедь.

Старик посмотрел на нее высокомерно.

– Я в некотором роде геральдик, – сказал он ровно.

– Ну-с а я в некотором роде Пестерева, – сказала старуха.

Этого крыть было нечем.

– Позвольте, позвольте, – забормотал геральдик. – Вы, стало быть, Платона Васильевича дочь, безумная Варвара, пожертвовавшая Штейнеру сорок тысяч...

– Совершенно так-с, безумная Варвара, – величественно кивнула старуха. Остромов, не шутя, любовался ею.

– Когда же вы вернулись? Ведь вы в Германии!

– А вот как Гетеанум сгорел, так и вернулась. В двадцать втором.

– Но для чего же... на пепелище...

– Ну, с одного пепелища на другое, – вздохнула старуха. – Это хоть свое.

Перед самой съемкой Остромов подошел к оператору и о чем-то пошептал ему на ухо. Оператор слушал с монгольским непроницаемым лицом. Непонятно было, как он реагирует. Дослушав, он внимательно посмотрел на Остромова.

– Рискованно, – сказал он ровно.

– Кто не рискует, не пьет шампанского, – сказал Остромов. Он не зря был физиогномист. В операторе ему почудилась доброта – скрытная, неловкая, но нередкая у молчаливых путешественников, многое повидавших.

Мстиславский тщательно расставил аристократическую массовку: юношу с Пестеревой, Остромова с Ириной (сила внушения, по счастью, не подвела), пергаментного геральдика с юной, невинно-порочной, язвительно улыбающейся девицей. Таких девиц было много в то время. Они не вполне еще избавились от сословных предрассудков, но уже коротко стриглись, грубо мазались, неумело подражали девочкам с окраин. Для знатока и ценителя все эти потомки фрейлин были бы сущим кладом, но для пролетариата не подходили, ибо казались грубой подделкой. Пролетариат тоже не без чутья. Разве польстился бы граф на крестьянку? (Случалось – и льстились, но именно когда хотелось перчика или вовсе уж никого не было.) Невинно-порочная, с тайным ужасом, плескавшимся на дне глаз, распутно улыбнулась старику и окончательно стала похожа на гимназистку.

– Напоминаю! – прогремел Мстиславский. В окно щедро лилось желтое раннее солнце, в котором нежно таяли бокалы и уже слегка потела колбаса. – В первые секунды держим себя в руках. По команде переходим к свинству. После этого доснимаем крупные эпизоды. По хлопку н-начали!

Вспыхнули и зашипели две гигантские электрические лампы. Хлопнул перед глазом камеры таинственный деревянный прибор. Монгольский путешественник закрутил ручку. Аристократия неловко мялась перед яствами.

– Жрите, жрите! – завопил Мстиславский.

– А, двум смертям не бывать, – сказал водопроводчик Смирнов, положил кусок белорыбицы на толстый ломоть хлеба и жадно откусил.

– Разговаривайте, беседуйте! – орал Мстиславский. Остромов обернулся к Ирине и взглядом предложил икры. Она кивнула. В миске уже образовалась некоторая давка – аристократия сталкивалась ложками.

– Свинее, свинее! – заорал Мстиславский. – Вы, в пиджаке! Да, вы, перед рыбой! Вырвите котлету у своей дамы! Да, вот так. Набросьтесь на нее! На котлету, идиот!

Высокий брюнет с гладко зализанными волосами хищно сорвал котлету с соседской вилки и тщательно обкусал по краям.

– Теперь руки вытирайте! – орал Мстиславский. – Руки о даму свою!

Брюнет робко коснулся спины соседки.

– Грудь ему навстречу подайте! – требовал режиссер. Соседка, дама лет сорока, по виду скорее английская бонна, чем аристократка, попыталась выпятить плоскую грудь и задрала при этом острый подбородок. Идиот робко провел пальцами по ее плюшевому жакету.

– Сильней! – неистовствовал Мстиславский. Старец-геральдик потягивал воду из стакана. Гимназистка долго смотрела на него, а потом вдруг принялась медленно наклонять свой бокал над его желтой матовой лысиной.

– Отлично, отлично! – одобрил режиссер.

Гимназистка истерически захохотала. Пергаментный поднял голову, догадался о маневре и с неожиданной силой обнял прелестницу. Его голова приходилась точно под круглый девичий подбородок. Гимназистка застыла, округлив глаза. От этих старичков галантных времен никогда не знаешь, чего ждать.

Водопроводчик Смирнов молчаливо жрал, пользуясь моментом. «Моя цыпонька», – приговаривала Пестерева, суя в рот молодому кавалеру колбасные ломти. Он чавкал с видом пресыщенного младенца. Ирина внезапно захватила тонкими пальцами горсть икры и размазала по лицу Остромова. Он схватил ее руку и принялся облизывать пальцы. Молодежь по углам стола перекидывалась котлетами.

– Общайтесь! – орал Мстиславский, очень довольный. Публика оскотинивалась на глазах, не забывая, впрочем, при этом жадно закусывать.

– А знаете вы, милостивый государь, – сказал сановитый бородач тщедушному соседу, – что мы с вами говно?

– Вы, однако, не обобщайте! – воскликнул тщедушный и помахал вилкой перед носом бородатого.

– Хорошо, милостивый государь, – согласился бородатый. – Вы говно, а я клубника со сливками.

Тщедушный захватил горсть леденцов и швырнул соседу в лицо.

– Я дворянин! – взревел бородатый, схватил тщедушного за грудки так, что затрещал его жалкий пиджачишко, и поднял над собою, как щенка. Видимо, все это было у них хорошо отрепетировано.

Пол усеялся леденцами. Остромов соскребал икру со щек. Ирина, закинув голову, хохотала. Вырвавшаяся из стариковских объятий гимназистка канканировала на столе, визжа от страха и удовольствия. Нежный юноша заглядывал ей под юбку, она норовила попасть ему полой по глазам. Пестерева облизывала пальцы и делала соседу козу. Бородатый отпустил тщедушного, схватил горбушку и метнул в Мстиславского: свинство так свинство. Еда закончилась, но аристократию было не остановить. Массовка ликовала. Остромов почувствовал, что все можно, и поцеловал Ирину в покорные губы.

– Болван! – крикнула она восторженно.

– У Николая Григорьича Вахвахова, – торжественно вещал геральдик, – на именинах сынка не то еще было! Князенька Кипиани, тифлисский предводитель, из зоологического сада привел зебру и воль-ти-жи-ровал...

– Довольно! – орал Мстиславский, но разгулявшееся дворянство не унималось. Гимназистка на столе плясала уже русскую, бородатый мелодически свистал, прочие хлопали в великодержавном экстазе. Остромов подхватил Ирину на руки и кружил, распугивая стариков. Наконец гимназистка спрыгнула на руки нежному юноше, который покачнулся, но устоял.

– Вуаля! – крикнула она.

– Снято! – восторженно заорал Мстиславский.

– Не снято, – флегматично заметил оператор.

– Что значит «не снято»? – в негодовании уставился на него Мстиславский.

– Свету мало, дубль нужен, – кратко объяснил монгольский странник.

– Ты же замерял!

– Солнце за тучку зашло, – пояснил оператор, указывая в окно.

– Где я тебе реквизит возьму, саботажник! – выказывая знакомство с новой лексикой, завыл режиссер.

Остромов тихо улыбался: выгорело. Он знал, что тридцать человек не наедятся выставленной закуской, да и сам не возражал получить два обеда вместо одного.

– Купим, – пожал плечами оператор.

– Вычту! У всех вычту! – топал ногами Мстиславский. – У тебя лично вычту всю икру!

– Вычитай, – спокойно согласился оператор. – А только я брак гнать не стану.

– Черти, поганцы, – ругался Мстиславский. – Второй раз они так не сработают!

– Лучше сработаем! – крикнула гимназистка.

– Еще, еще дубль! – орала молодежь.

– Ле-ден-цов! – ревел бородатый.

Мстиславский побушевал еще с полчаса, но вынужден был раскошелиться. Реквизитора отослали за новой порцией икры, колбасы и прогорклых котлет. Оператор, пользуясь паузой, доснимал крупные планы орущих и кусающихся для последующего монтажа аттракционов. Во внутреннем дворе дризенского особняка блевал водопроводчик Смирнов, чей организм не принял аристократической закуски. Прочие, не занятые в досъемках, жадно перекуривали у входа, надеясь успокоить только растревоженный аппетит.

– И рыбки поесть не успел, – говорил степенный, похожий на попа старик, дымивший «Ледой».

– Ничего, – утешала его бонна. – Сейчас второй дубль...

Все с наслаждением оперировали новыми терминами, ощущая причастность к синематографу.

Ирина, жмурясь на солнце, с наслаждением курила в стороне. Остромов сидел у ее ног прямо на ступеньках особняка, рядом со смущенным львом, которому кто-то из молодежи уже сунул папиросу в зубы.

– Вы, вероятно, считаете меня бог знает кем, – сказала она Остромову.

– Если бы я смел... если бы я мог кем-то считать вас, – проговорил он в той же страдальчески-тягучей манере. – Иногда мужчина собой не владеет, и после этого легко, конечно, назвать его чудовищем, но...

– Ах, оставьте, – сказала она кокетливо. – Ведь мы артисты.

– Вы – может быть, но я...

– Так знайте: актрисе и не такое случается делать на сцене.

– Не играйте со мной, – протянул Остромов, – вы не знаете, чем это может для меня кончиться.

Второй дубль прошел не в пример тише, смиренней, и Мстиславскому пришлось куда громче орать на массовку, требуя, чтобы больше было свинства. Еда, хотя бы и столь разнородная, возымела действие: Остромов чувствовал, что несколько даже опьянел от нее. Кидаться котлетами больше не хотелось, белорыбицу наконец можно было распробовать, и когда Мстиславский вовсе уж озверевшим козлетоном завопил: «Жрите, черт бы вас драл!» – розовый юноша так мастерски залепил в него котлетой, что публика зааплодировала. Одна из ассистенток прыснула, и это так взбесило режиссера, что он вбежал в кадр и принялся пихать котлеты юноше за шиворот: почему-то именно эта сцена, попавшая в окончательный монтаж, до сих пор производит сильное впечатление на зрителя, ради профессиональных нужд смотрящего «Месть трущоб» в фильмохранилище. Первый дубль – о предвидение Остромова! – оказался и в самом деле частично запорчен, и для потомства сохранился именно этот, до поры спокойный. Странные люди сонно жуют и без охоты дерутся, потом через кадр наискось летит котлета, маленький квадратный человечек вбегает ниоткуда и принимается дубасить студента, после чего все хохочут, обнимаются и принимаются петь. Увы, пленка не сохранила нам звуков песни, хотя странные люди, разомлевшие от еды, смеха и чувства подспудного родства, исполняли, обнявшись, «Коробейников» – которым неожиданно для себя подпел и Мстиславский. Вот только от этого эпизода чем-то и веет, а остальное, воля ваша, смотреть неловко – словно человек с умом и зачатками таланта силой заставляет себя делать хуже, еще хуже, как можно топорнее – в надежде, что хоть это попадет в резонанс с эпохой. Но эпоха совершенно выразилась в единственном эпизоде, которого не выдумал бы никакой драмодел Саврасов. Итак, слева направо: Пестерева – крайняя, в шали; ее приобнимает широко известный в будущем хирург, тогда скромный юноша Цыганов. Другой юноша, нежный, что предлагал сморкаться в скатерти, – прославленный впоследствии переводчик с древних языков Мелетинский, благополучно пережил террор и блокаду, в сорок седьмом предусмотрительно бежал в Алма-Ату и открыл там великий эпос «Козы-Корпеш». Согласно догадке Мелетинского, нацию делают две эпические поэмы – о войне и о странствии, и одна без другой невозможна. Так он вычислил дополнительный том «Козы-Корпеш», считавшийся утраченным. На вопрос одного из своих студентов, где же русские «Илиада» и «Одиссея», он ответил, что, значит, русские не нация, – каковой ответ в 1947 году стоил бы ему свободы, но, к счастью, на дворе уже был 1973-й, а через год академик стал недосягаем для земных властей. Бородатый и тщедушный, с репризой про клубнику со сливками, прославились совместными детскими книгами «Как летает самолет», «Чудо-вещество» и «Приключения в молекуле». Бородатого, чья философская проза чудом уцелела в блокаду и была опубликована издательством имени Чехова в 1965 году, через двадцать семь лет после ареста и смерти автора, звали Тихоном Семагиным, а тщедушного, убитого в 1943 году, – Борисом Вяткиным. Красавица, похожая на развратную, а в этом кадре – просто сонную гимназистку, – изобретательница нескольких препаратов тетрациклиновой группы Емельянова, впоследствии жена советского беллетриста Белова (Столпнера). Высокий брюнет-идиот – впоследствии основатель советской уринотерапии Константин Батугин (1900, Петербург – 1935, Омск); бонна – Семенова, известная в конце тридцатых доносчица, погибшая в блокаду; пергаментный геральдик – Георгий Базанов (1855–1931), справа от него – известный в Ленинграде двадцатых годов налетчик и убийца Краб, настоящая фамилия – Сухов, убит в 1928 году при задержании, на досуге любил посещать кинематограф и сниматься; старик в левом углу – Николай Аверьянов, космист-самоучка (1843–1929), завещавший все свои сочинения, внутренние органы и скелет науке в лице Ленинградского университета (сочинения научной ценности не представляли и были утилизированы, а печень долго еще показывали как пример удивительного здоровья – знал бы Аверьянов, что наибольшую ценность в его наследстве, включавшем двенадцать томов труда «Обоснование Вселенной», оказалась именно она). Остромов с Ириной Варвариной, актрисой (1895–1967), стоят в центре, переглядываясь; он несколько размыт силою собственной воли, ибо не любил оставлять где попало слишком четких отпечатков. Словом, полным полна коробушка.

Отчего эта «коробушка» полтора века поется с таким упоением? Видимо, оттого, что при всей скудости прочего – например, пейзажа или вариантов грядущего – содержимое каждого отдельного российского кадра все-таки так пестро, население так перемешано, да и внутри каждого персонажа в равных пропорциях наличествует все, от зверства до подвижничества, часто неотличимых; оттого, что гордиться в коробушке больше нечем, кроме страшного разнообразия и густой наполненности, особенно если учесть, как тесно внутри, как низок потолок; и, может быть, оттого-то провести с русским человеком час так интересно, а два – так скучно.

– Па-а-аднимись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани!

Смирнов оказался обладателем хрустального тенора, столь частого у беспутных мастеровых, и пестеревские бокалы долго еще отзывались ему.

На сей раз оператор Твердов остался доволен освещением. Остромов, уходя, списал его телефон и оставил ассистенту тещин: остромовский аристократический профиль запомнился Мстиславскому. «Вас вызовут», – бодро сказала ассистентка по реквизиту. Он ушел вместе с Ириной, вызвавшись проводить ее до Малого проспекта. Перед самым уходом из дризенского особняка он подошел к Пестеревой.

– Варвара Платоновна, – произнес он почтительно, хотя не без игривости. – Я столько слышал о вас, но увидеть сподобился впервые...

– Воображаю, что вы слышали, – царственно отмахнулась она.

– Я почел бы за счастье побеседовать с вами о докторе...

– Доктор – старый шарлатан, – отрезала Пестерева. – Стоило потратить сорок тысяч, чтобы понять это.

– Тем более, – с нажимом продолжал Остромов. – Мне кажется, нам есть что обговорить... По каким дням вы принимаете?

Пестерева усмехнулась.

– Люблю, когда чувствуют стиль, – сказала она. – Но я и до всех дел ни по каким дням не принимала. Кто хотел, тот и приходил. Пятая линия, дом шесть, квартира третья, найдете со двора. С