Виталий Комар о бульдозерной выставке 1974 года

Я входил в группу, которая эту выставку организовала. Хотя группой, в строгом смысле, нас назвать нельзя. Мы просто встречались, говорили об искусстве, спорили, выпивали иногда, портвейн или водку — в общем, обычная московская богемная художественная жизнь. Некоторые называли нас подпольными художниками, некоторые — н-start--end-онконформистами. Было еще такое название, как «неофициальные художники» или «неофициальное искусство». В общем, терминов было много. Я в то время работал вместе с Аликом Меламедом. По образцу поп-арта мы придумали для себя новый термин — соц-арт, то есть искусство, которое отражает официальное искусство, но преломляет его с индивидуальной точки зрения. Сейчас этот термин есть даже в словарях.

Думаю, нас объединяло своего рода несчастье, проблема. Мы хотели выставляться. Хотели показать свои работы людям. Многие уже забыли, что в те годы все галереи, все музеи принадлежали государству, за них отвечали Министерство культуры и Союз художников. Все покупки шли через них. Все художественные журналы, которые писали рецензии на выставки, принадлежали им. И учебные заведения, где учили рисовать, тоже были в их руках. Вот этот конгломерат был этаким суперхозяином, диктатором. И поэтому, если вы рисовали как-то по-другому или были не согласны с тем, как рисуют официальные художники, то оказывались за бортом. Конечно, вы могли показать свои работы у себя на кухне двум-трем друзьям — но это максимум, что вы могли сделать.

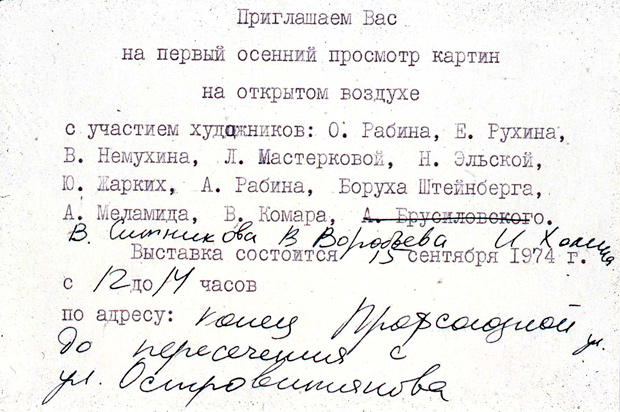

Мы часто говорили о том, что хочется выставиться, но как это сделать? И вот как-то во время такого разговора я поделился новостью, что в Польше художники показывают свои картины в парке. А люди ходят и смотрят. И пошла беседа, а почему бы и нам не устроить что-нибудь в парке. Так, собственно говоря, все и началось. В нашей группе были художник Оскар Рабин и коллекционер Саша Глезер — очень энергичные люди. Они стали раскручивать эту историю, предложили художникам участвовать. Некоторые испугались. Естественно, их нельзя осуждать. Но я не боялся, потому что был уверен, что это очень важно, что это поможет изменить ситуацию к лучшему. Была у меня такая интуиция.

Когда мы пришли на пустырь в Беляево, где все происходило, для меня был шок, что вдруг какие-то люди, одетые в штатское, набросились на нас, стали ломать картины, стали бить художников. Меня кинули в грязь лицом, и какой-то человек наступил ногой на двойной портрет, где я на красном фоне изобразил себя и Алика как профили Сталина и Ленина. Это был образец соц-арта.

Я не стал сопротивляться, но другие сопротивлялись. Помню математика Тупицына — он известный художественный критик сейчас. Его бросили в машину вниз головой и дали ребром ладони промеж ног, он потерял сознание. Все, кто сопротивлялся, были схвачены и арестованы. А некоторых, я помню, отводили за угол и там били. И просто бросали там, даже не увозили. Избили американскую корреспондентку Associated Press, разбили камеру у другого иностранного корреспондента. Может быть, это была их главная ошибка, потому что существовал какой-то отдел, который отвечал за безопасность иностранцев.

Был очень большой скандал. Директор Музея Гуггенхайма отменил свой визит в Россию. Брежнев должен был в следующем, 1975 году подписать соглашение в Хельсинки, в котором, в том числе, шла речь о свободе мысли и убеждений. И наш скандал очень помешал, потому что никто на Западе не понимал, как можно бросить бульдозеры на людей и ломать картины. Власть пыталась хитрить, чиновники говорили, что на пустыре делали лесопосадки, но никаких лесонасаждений там никогда не было — ни до, ни после.

Сейчас я понимаю, что это был один из важных моментов в моей жизни. Но главное, что этот скандал породил первые перестроечные явления.

Начались какие-то конфликты наверху, и вдруг чудо: разрешили первую в истории Советского Союза бесцензурную выставку на открытом воздухе в Измайловском парке. Это было потрясающе. Это была первая ласточка перестройки, я считаю. Уже не тринадцать-четырнадцать, а гораздо больше пришло художников. А зрителей видимо-невидимо. Это был какой-то удивительный праздник. Настоящая ярмарка. Пускай даже ярмарка тщеславия. Художники были очень горды тем, что они наконец стали предметом интереса.

В конце 1977 года я уехал из России и влился в художественную жизнь Запада. Надо сказать, что это тоже традиция русского искусства — работать за границей. Главный шедевр послеиконной живописи русской — «Явление Христа народу» Иванова — сделан в Риме; даже «Мертвые души» Гоголя написаны в Риме. «Последний день Помпеи» Брюллова тоже написан в Риме. Была традиция создавать шедевры вдали от России. Как сказал Есенин, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии».

Когда началась перестройка, помню, журнал «Огонек» посетил нашу нью-йоркскую студию и напечатал большую статью с иллюстрациями произведений соц-арта. Это был первый признак, что я вычеркнут из черного списка. До этого я не мог даже как турист приехать в Россию. Где-то с 1986 года мне стали давать визу, и я стал ездить в Москву, где, в общем, началась другая жизнь — то, что мы сейчас называем новой Россией. И я счастлив, что участвовал в первых робких попытках освобождения нашего сознания, в первых робких попытках вести себя как свободные люди, изменить привычную для нас модель мира. И я рад, что многие это помнят.