Соло на Макбуке

Это предмет уходящей материальной культуры, в которой вещь в практически неизменном виде жила так долго, что успевала стать фактом культуры нематериальной — символом. Пишмаш стала символом делопроизводства, прогресса, так же как переписчик был символом кафкианского бюрократического ада: бодрая ремингтонная барышня сменила Акакия Акакиевича. Кстати, о барышнях: пишущую машинку, наряду со швейной машинкой Веры Павловны или купринской прозревшей проститутки, можно считать еще и символом женской эмансипации, потому что ее изобретение создало целую новую, преимущественно женскую профессию. Так же, кстати, как и телефон, обладающий собственной огромной мифологией: от юморесок Аркадия Аверченко и Тэффи про телефонные qui-pro-quo до Высоцкого: «"Девушка, милая, как вас звать?" — "Тома. Семьдесят вторая". — "Жду, дыханье затая... Да, меня! Конечно, я! Да, я! Конечно, дома!" — "Вызываю. Отвечайте". — "Здравствуй, это я!"».

Это в самом деле не игрушка, а орудие производства — ведь и шить же можно на руках, но не в промышленном масштабе. Сделавшись орудием и символом экономической независимости, машинка стала и символом личной свободы в более широком смысле: в Советском Союзе она сделала возможным распространение самиздата. Как пел Александр Галич: «“Эрика” берет четыре копии, / Вот и все! ...А этого достаточно». Уже это стихотворение позволяет нам еще конкретизировать символизм пишущей машинки: не просто свобода, а свобода творческая, машинка — инструмент артиста. Она явно ассоциируется своим устройством с фортепиано — Сергей Довлатов называл свои собрания миниатюр «Соло на Ундервуде», «Соло на IBM». Она же создает полиграфический продукт, который ни с чем не спутаешь, и в этом качестве оказывается инструментом художника тоже. У Льва Лосева есть стихотворение, которое я позволю себе привести тут целиком, потому что это в определенном смысле произведение визуального искусства, не только поэтического: вырвать оттуда цитату — примерно то же, что процитировать из рембрандтова полотна одну только пятку блудного сына.

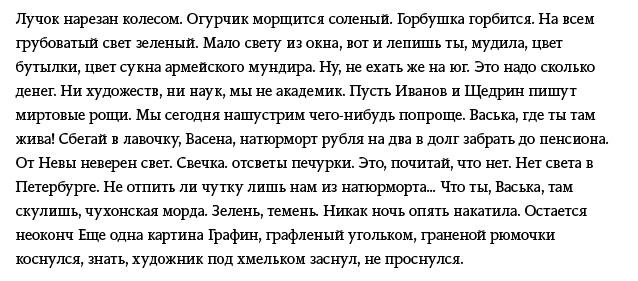

Натюрморт Петербургской школы

Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Л. Лосев (1937 - ?). НАТЮРМОРТ.

Бумага, пиш. маш. Неоконч.

Приводя это стихотворение, я испытываю определенную трудность: вторую дату в выходных данных (или как это называется в случае живописи?), там, где вопросительный знак, мы, к сожалению, уже знаем, потому что автор умер в 2009 году. Но мы не можем править художественное произведение задним числом.

С наступлением эпохи потребления вещи парадоксальным образом потеряли свою материальность и превратились почти в платоновские идеи. Я даже не знаю, можно ли говорить о вещах, которыми мы пользуемся каждый день, как о предметах материальной культуры — настолько они эфемерны, они не успевают задержаться в культурной памяти людской (вот пейджер — был, сплыл и следов по себе не оставил, только один анекдот про нового русского приходит в голову: «Читал сегодня пейджер. Много думал».). Отчасти это обусловлено другой экономической моделью — каждая вещь должна успеть развалиться к моменту появления коллекции нового сезона, или наоборот: не имеет смысла делать вещи долговечными и дорогими, потому что никто не станет предавать их от отца к сыну; отчасти — ускорившимся техническим прогрессом. Есть ли смысл затеваться с поэмой про третий айфон, если через полгода выйдет четвертый?

Наверное, главный литературный памятник пишущей машинке поставил Осип Мандельштам в «1 января 1924 г.»:

“…А переулочки коптили керосинкой,

Глотали снег, малину, лед,

Все шелушится им советской сонатинкой,

Двадцатый вспоминая год.

Ужели я предам позорному злословью —

Вновь пахнет яблоком мороз —

Присягу чудную четвертому сословью

И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?

Какую выдумаешь ложь?

То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —

И щучью косточку найдешь;

И известковый слой в крови больного сына

Растает, и блаженный брызнет смех...

Но пишущих машин простая сонатина —

Лишь тень сонат могучих тех».

Я еще писала на машинке в старших классах и пользовалась, например, керосиновой лампой точно так же, как это делала моя бабушка, но ей многие предметы моего нынешнего обихода показалась бы совершенно загадочными, так же как для моих маленьких племянниц составляют загадку функции наперстка или дискового телефона. Поэтому я опечалена и поэтому никогда не смогу выбросить свою желтую пишущую машинку Optima.