Жертвы хроноклазма

*

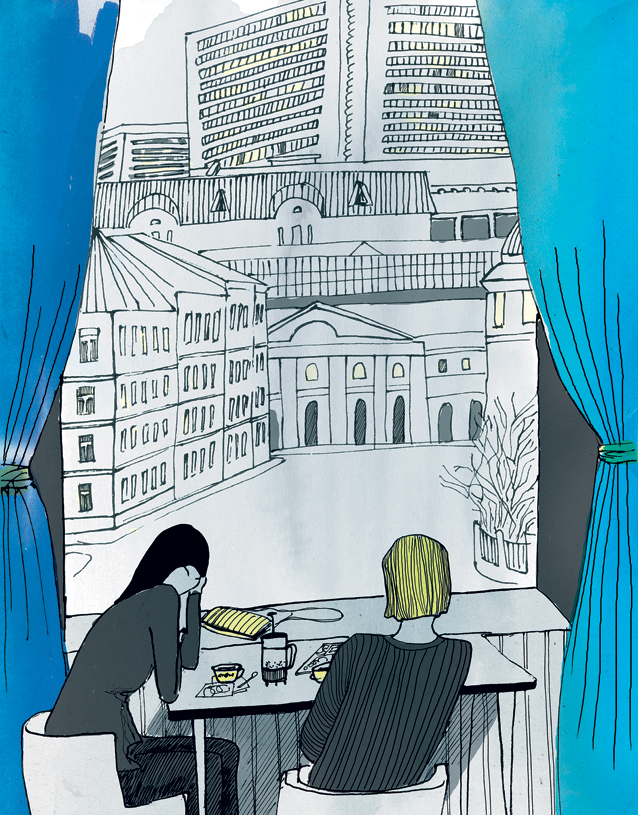

У Москвы проблема со временем. Не привычная его нехватка, а какая-то совсем другая ерунда. Как будто Москва перестала понимать, в каком времени (в смысле – эпохе, тысячелетии, году) она живет. Всякий, кого январь заставал в столице, ощущал себя словно посреди любимого фантастами прошедшего времени (в смысле – периода) – хроноклазма. Куски одной эры, ошметки другой, фантазии третьей, разговоры четвертой стали неожиданно налезать друг на друга. Конечно, из официальных громких разговоров гостю города могло показаться, что жизнь в столице движется вполне нормальным ходом, но из тихого и доверительного московского пиздежа, который привыкло различать натренированное местное ухо, явно следовало, что главные темы января – не кризис, гололед и Поместный собор, а вот эта самая загадочная история со временем.

**

Московский хроноклазм-2009 всерьез дал о себе знать еще в начале года, причем винить в нем, по всеобщему убеждению, следовало советскую власть, которая в 1918 году велела считать день, следующий за 31 декабря, не первым, а 14 января. Заговорили о том, что подлинный мистический характер этого хронопутча проявил себя в полной мере только в наши годы: единожды выпавшие из жизни россиян четырнадцать дней стали выпадать из нее ежегодно. Вернее, большинство россиян стало ежегодно выпадать из жизни на эти плюс-минус четырнадцать дней, словно между Новым и Старым Новым годами время (в смысле – феномен смены одних событий другими) просто стоит на месте. Причем тихие застолья в честь Старого Нового года – на кухне, по-домашнему, с оливье-2.0 и селедкой-2.0 – только усиливали неуютное ощущение сдвига во времени: 1948? 1991? Впрочем, причиной измененного состояния сознания могли оказаться эфирные масла из печально падавших в тарелки елочных иголок: выкинуть елку ни у кого не поднималась рука, и облысевшие деревья торчали в некоторых гостиных аж до самого февраля. Из тихого тревожного пиздежа нетрудно было понять, что этой зимой прощание с елкой означает для всех не просто начало рабочих будней, а мистический переход к лихорадочной деятельности нового времени, совсем как в 1918 году.

По мере того как зима, если верить календарю, шла по столице своим чередом, обитатели Москвы вдруг обнаружили себя живущими не в начале XXI века, а в самом конце XX.

Точнее, в 1997-м. Новой московской модой стало не просто ожидание 1998-го, а ожидание такой его удивительной реинкарнации, при которой возникнут цены-98, но останутся доходы-08. Как и почему это должно произойти, никто не знает, но хронотоп «1998» воспринимался в январской Москве на манер ужастика: и страшно, и сладко. Известная актриса объясняла в «Маяке» (ходить в простые места снова стало богемным шиком), что записалась к косметичке не на эту среду, а на следующий понедельник – «все дешевле станет». Московский пятиклассник, объяснявший маме, что раз у него день рождения аж через месяц, то и подарков ему положено на пятьдесят процентов больше, потому что цены-то упадут, явно вступил со временем (в смысле – с процессом изменения будущего относительно прошлого) в ту же самую игру. Такую же игру, но на куда более серьезном уровне весь январь вели, по слухам, московские экспаты – одна из главных категорий населения, постоянно арендующих приличное жилье в столице. Естественно, никаких официальных заявлений никто не делал, но тихий пиздеж сообщал, что в экспатской среде сложилась негласная договоренность о круговой обороне: всем требовать от арендодателей 30% скидки, если откажут – съезжать, демпинг наказуем социальным порицанием. «Процент» вообще стал новой московской единицей времени (хроноклазм часто требует новых единиц времени): «когда что-то упадет на столько-то процентов, мы...», «когда нечто вырастет на столько-то процентов, я...» Самые несерьезные из среды серьезных деловых людей даже пустили шутку: «Когда ничего не изменится ни на сколько процентов, можно будет и в отпуск сходить».

***

Под влиянием общей неразберихи со временем мелкие хроноклазмы, которых в Москве и раньше хватало, начали требовать к себе отдельного внимания. Скажем, бессрочное возлежание Ленина в Мавзолее (ярчайший пример того, как Прошлое наползает в столице на Настоящее) вдруг снова стало предметом народной ажитации. 21 января, в день кончины вождя революции, примерно тридцать молодых людей неопределенной политической принадлежности отправились маршировать по Красной площади с картонным гробом. Они требовали похоронить Ильича на тихом кладбище рядом с его родителями и восстановить таким образом некое подобие связи времен (в смысле – чередующихся периодов истории). Тем временем захваченные хроноклазмом питерские коммунисты предложили посмертно присвоить Ильичу звание Героя Российской Федерации – за отпор иностранной интервенции в 1918–1920 годах. И в тот же день (считающийся, кстати, самым депрессивным днем в году) в квартире известного московского писателя и поэта К. скончался и был с почестями похоронен под фикусом престарелый попугай, который, по семейной легенде, видел Ленина лично (Ленин выступал в гимназии, где попугай жил на правах учебного пособия) и именно у вождя мирового пролетариата научился своему единственному возгласу: «Еволюция! Еволюция!», за что новые хозяева дали ему имя Дарвин. Писатель и поэт К. был так потрясен смертью Дарвина в день смерти Ленина, что даже посвятил этому событию оду, кончавшуюся словами: «...Эволюция, эволюция, // Как непрошенная поллюция, // Подбирается по ночам // К небеспамятным москвичам». Эта ода была озвучена К. в кулуарах одной из самых печальных вечеринок месяца – расставания с клубом «ПирО.Г.И на Никольской». Большой грязноватый подвал в исторически насыщенном районе Лубянки на протяжении многих лет служил для городской богемы «своим» местом. Здесь проводились перформансы, чтения, концерты, дебаты, записи передач радио «Свобода» и бестолковые творческие встречи всех со всеми. Если верить приглушенному деловому пиздежу, то «Пироги» пали жертвой гонки по сбыту недвижимости. Говорят, теперь в подвале будет «пафосное место», но подробности пока неясны.

Один из самых интересных проектов, живших в «Пирогах» много лет, – поэтический цикл «Полюса», сводивший на одной сцене авторов с принципиально разными манерами письма, – приютил у себя «Артефак», клуб куда менее демократичный, но наделенный собственной артистической харизмой. Главной темой громких разговоров литературной тусовки, пришедшей послушать поэтесс Русс и Суховей на новое место, стало присуждение Ольге Славниковой премии Казакова, а вот тихий пиздеж под рюмочку касался темы наползания Настоящего на Прошлое (в противовес наползанию Прошлого на Настоящее, как в истории с Лениным). Конкретно – экранизации написанного Стругацкими в 1969 году «Обитаемого острова» и ожидаемого в феврале «Возвращения мушкетеров», сиквела советских «Трех мушкетеров» с Боярским и компанией. К покушению на культовые сюжеты своего детства многие оказались крайне чувствительны. Бондарчука-младшего одни (в том числе Аркадий Стругацкий) хвалили, другие, напротив, склоняли так, что художнице П. даже приснилось, как бедняга плачет и говорит: «Ну я же старался!» «Возвращение мушкетеров», сопровождающееся громкими пиарными заявлениями, язвительный московский пиздеж заклеймил «некрофилическим» – мушкетеры и правда возвращаются буквально с того света, чтобы помочь своим детям разобраться с какой-то бриллиантово-мистической байдой. Зато самые предприимчивые представители киноиндустрии, припомнив «Иронию судьбы-2», уже сообразили, как извлечь из ностальгической составляющей хроноклазма вполне современные прибыли: пиздеж шуршит о планирующихся сиквелах фильмов «Чародеи» и «Москва слезам не верит». К сожалению, о «Кубанских казаках: 60 лет спустя» и «Наноприключениях Электроника» никто, кажется, пока не подумал. И, кстати, Джеймс Паттерсон, негритенок из «Цирка», сейчас живущий в США, мог бы сыграть чьего-нибудь дедушку в «Цирке-2».

Когда в последней сцене «Цирка» чернокожего младенца Паттерсона передают из рук в руки представители всех наций, профессий и возрастных групп, обитавших в Советском Союзе, зритель может наблюдать своего рода парадный, официальный, вырванный из исторической реальности портрет эпохи в духе тех поблескивающих лаком многофигурных полотен, которые так любил Иосиф Виссарионович Сталин, другой мавзолейный лежалец. У жертв московского хроноклазма, убивавших время (то есть период между обедом и сном) в странные дни между Новым и Старым Новым годами при помощи ностальгического просмотра старых советских фильмов, от подобных сцен только усиливалось ощущение, что московское время – дело крайне обманчивое. Одним из очень немногих способов борьбы с подступающей хронофренией оказалась открывшаяся в Манеже под конец января выставка журналиста и фотографа Юрия Роста. Его портреты советских «звезд» и деревенских бабулек, выдающихся диссидентов и никому не известных маленьких девочек оказывались для зрителя чем-то вроде перекинутой через пропасть доски, по которой можно мелкими осторожными шажками добраться от конца шестидесятых до нынешнего дня.

****

А добравшись, почувствовать наконец, что хроноклазм хроноклазмом, но мы все-таки находимся не на затерянном во времени обитаемом острове с Мавзолеем посередине, а во вполне себе вообразимом Настоящем. Что позади у нас – Прошлое (с «Кубанскими казаками», 1998 годом, 2008 годом, юлианским календарем и клубом «ПирО.Г.И на Никольской»), впереди – Будущее (которое мы, наверное, сможем добротно, пусть и немного нервной иглой, сшить не из обрывков былых времен, а из чего-нибудь, что сами изобретем). А здесь и сейчас – собственно, Настоящее, в котором, например, от самого храма Христа Спасителя во время Поместного собора могут угнать джип архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла. Причем московский остроязыкий пиздеж уже через полчаса будет весело врать, что джип был белый и что у каждого архиепископа такой тихонько припасен – а ну как понадобится на чем-нибудь торжественно въехать в Иерусалим? Не на ослице же это делать нынешнему святому человеку. Время не то.