Кристин Лёнинс: Птица в клетке

Родился я в Вене 25 марта 1927 года: Йоханнес Эвальд Детлеф Бетцлер — пухлый безволосый младенец, как свидетельствуют фотографии в альбомах моей матери. Перелистывая альбомные страницы, я всегда развлекался тем, что угадывал по рукам, кто держит меня перед объективом — отец, мать или сестра. Как видно, я ничем не отличался от других младенцев: улыбался во все десны, проявлял неподдельный интерес к пальцам на ногах, а пюре из чернослива охотнее размазывал по физиономии, нежели съедал. Обожал розового кенгуру размерами вдвое больше меня, деловито таскал его за собой; когда мне в рот кто-то сунул сигару, я отнесся к ней с отвращением, — во всяком случае, такой вывод подсказывает мой зареванный вид.

Не менее близок, чем с родителями, был я с дедом и бабушкой — естественно, с отцовской стороны. Деда и бабушку с материнской стороны я никогда не видел: Ома и Опа погибли под лавиной задолго до моего рождения. Уроженцы Зальцбурга, Ома и Опа слыли настоящими асами пеших и лыжных походов. Опа с закрытыми глазами различал птиц по голосам, а деревья — по шороху листвы на ветру. Мама не преувеличивала, отец это подтверждал. У каждого дерева свой особый шепот — так, по его словам, объяснил ему когда-то Опа. Я много слышал от мамы про ее родителей, узнал их и полюбил. В ту пору они уже были где-то на небесах, рядом с Богом, наблюдали за мной сверху и оберегали. Если среди ночи мне требовалось сходить на горшок, никакое чудище не могло выскочить из-под кровати, чтобы схватить меня за ноги; никакой злодей, надумавший пырнуть меня ножом в сердце, не мог прокрасться ко мне в спальню.

Моего деда с отцовской стороны у нас в семье нарекли Пимбо, а бабушку — Пимми, причем добавляли к ее имени уменьшительно-ласкательный суффикс «-хен»; получалось, что мы именуем ее ласково и в то же время слегка приуменьшаем. Прозвания эти выдумала в ран нем детстве моя сестра. Пимбо впервые увидел Пиммихен на костюмированном балу, какие в Вене были нередки: она вальсировала со своим красавцем-женихом, одетым в военную форму. Когда жених отошел за шампанским, дедушка направился за ним следом и выразил свое восхищение прелестью его будущей жены, но в ответ услышал, что офицер приходится ей братом, после чего Пимбо не дал ему ни единого шанса вновь пригласить сестру на танец. Бабушкин брат, Эггерт, остался не у дел: все остальные дамы выглядели просто дурнушками рядом с нашей бабушкой. Дед подвел своих новых знакомых — уходили они втроем — к патентованному автомобилю фирмы «Бенц», который его владелец оставил за конными экипажами, по-хозяйски облокотился на открытое сиденье, воздел глаза к небу и мечтательно произнес: «Вот незадача: авто всего лишь двухместное. Однако сегодня такой погожий вечер, не пройтись ли нам пешком?»

В Вене к Пиммихен сватались двое завидных кавалеров из высшего общества, но она предпочла им моего дедушку, сочтя его самым представительным, остроумным, обаятельным и вдобавок вполне обеспеченным. Но тут она дала маху. На самом деле о таких, как он, даже бюргеры говорили «беден как церковная крыса». Особенно поиздержался он в период ухаживания, когда водил бабушку в лучшие рестораны и оперные театры, спуская взятую в банке ссуду. Но в этом повествовании было некоторое лукавство: ссуду он взял за неделю до их знакомства, сумел на эти средства открыть небольшой заводик, выпускавший утюги и гладильные доски, но вполне обеспеченным сделался не вдруг: на это ушли годы упорного труда. Пиммихен любила повторять, что наутро после свадьбы на смену омарам и шампанскому пришли сардины и вода из-под крана.

Уте — так звали мою сестру, — не дожив четырех дней до своего двенадцатилетия, скончалась от диабета. Когда она колола себе инсулин, мне запрещалось входить к ней в комнату, но однажды, услышав, как мама велит ей делать инъекции в бедро, а не в исколотый живот, я ослушался и застукал сестру в тот миг, когда она задирала выше живота подол зеленого платья. Как-то раз, придя из школы, она вообще забыла сделать себе укол, а на мамин вопрос ответила «ja, ja», но после этих бесконечных инъекций такой ответ прозвучал не подтверждением, а отговоркой-рефреном.

Как ни печально, сильнее, чем моя сестра, врезалась мне в память ее скрипка: лаково-черная, с ребрышками, с хвойным запахом канифоли, которая использовалась для натирки смычка и взлетала легким облаком при первых нотах. Иногда сестра позволяла и мне попробовать, только не прикасаясь к конскому волосу, чтобы он не почернел, и не натягивая смычок, как делала она сама, чтобы он не лопнул, да к тому же не вращая колки, чтобы не повредить струну, но я был слишком мал, чтобы все это упомнить. Стоило мне провести смычком по струнам и извлечь какой-нибудь звук, приятный мне одному, как сестра с миловидной подружкой заливались хохотом, а мама срочно призывала меня к себе, якобы не справляясь с какой-то работой по хозяйству без помощи своего доблестного четырехлетнего отпрыска. «Йоханнес! Йо-Йо, голубчик мой!» Я делал очередную попытку провести смычком по прямой линии, как показывала мне Уте: смычок норовил ткнуться в гриф, в стену или кому-нибудь в глаз. Тогда меня лишали скрипки и выставляли за дверь, невзирая на мои яростные вопли. Помню, как сестра с подружкой, прежде чем запереть дверь изнутри и продолжить музыкальные занятия, давились от смеха и непременно гладили меня по голове.

Такой же мою сестру запечатлели фотографии, стоявшие у нас в гостиной на консольном столике, и с течением времени мои воспоминания одно за другим застыли в ее позах. Среди житейских перипетий мне становилось все труднее вызывать в памяти ее движения, ее дыхание и даже лицо без этой лучезарной улыбки.

В возрасте шестидесяти семи лет Пимбо тоже умер от диабета, пережив Уте менее чем на два года, хотя при жизни не подозревал о своем заболевании. Когда он восстанавливался после пневмонии, его недуг, протекавший в скрытой форме, вдруг дал о себе знать, и дедушку охватила неизбывная скорбь: он считал, что моя сестра унаследовала эту болезнь от него, а значит, он повинен в ее смерти. Мои родители говорили, что он просто не стал бороться за жизнь. В то время Пиммихен уже исполнилось семьдесят четыре года; мы не могли допустить, чтобы она доживала свой век в одиночку, и взяли ее к себе. Поначалу она была против — не хотела стать нам обузой и каждое утро во время завтрака убеждала моих родителей, что скоро их освободит, но ни родители, ни я не слушали ее заверений: никто из нас не желал ей смерти. Каждый год обещал стать для Пиммихен последним, и когда в доме устраивали застолье в честь Рождества, Пасхи или дня рождения, мой отец поднимал бокал, моргал увлажнившимися глазами и говорил, что нам, вероятно, больше не суждено праздновать это событие всем вместе. Шли годы, но мы, вместо того чтобы уверовать в бабушкино долголетие, почему-то возлагали на него все меньше надежд.

Наш дом, один из самых старых особняков излюбленного в Австрии цвета «желтый шёнбруннер», находился на западной окраине Вены, в Шестнадцатом районе, который назывался Оттакринг. Притом что лежал он в городской черте, нас частично окружали леса, Шоттенвальд и Гемайндевальд, а частично — зеленые луга. По возвращении домой из центра города у нас всегда возникало такое чувство, будто мы живем не в столице, а где-то на природе. Тем не менее Оттакринг вовсе не считался самым престижным районом; наоборот, он слыл одним из худших, и все из-за соседства Хернальса. Своей дурной славой наш район был обязан тому, что его оконечность, вытянутую в сторону города, населяла, по выражению взрослых, публика низкого пошиба — то есть, как я сейчас понимаю, бедняки, которые пускались во все тяжкие, лишь бы только выбраться из бедности. Но мы, к счастью, жили от них в стороне. Пусть из окон своего дома мы не могли любоваться холмистыми виноградниками, которые прославило ароматное Weißwein* из обласканного летним солнцем винограда, но до их подножья могли домчать по извилистым дорожкам на велосипедах буквально в считаные минуты. Из окон виднелись только соседские дома, а именно три, окрашенные в «старое золото» и «охотничий зеленый» — самые распространенные альтернативы «желтому шёнбруннеру».

После смерти деда заводик перешел к моему отцу. Тот накопил необходимый опыт при жизни Пимбо, работая начальником цеха. Мама предупреждала, что расширение производства чревато разными опасностями; тем не менее отец объединился со «Скобяными товарами Яакова»: эта компания была не больше «Утюгов Бетцлера», но экспортировала свою продукцию в самые разные страны и получала солидные прибыли. Отец говаривал, что сто процентов от нуля — все равно нуль, как ни крути, а ломтик пирога — это уже кое-что. Новым партнерством он был доволен, и вскоре «Яаков унд Бетцлер» уже поставляли на экспорт свои модернизированные утюги вместе с прочими скобяными товарами. Отец купил глобус и как-то после ужина показал мне на нем Грецию, Румынию и Турцию. В моем воображении тут же возникли древние греки, римляне (мне представлялось, что римлянами зовутся жители Румынии) и турки в отутюженных до жесткости туниках.

Из раннего детства мне особенно запомнились два эпизода, хотя их нельзя отнести ни к самым грустным, ни к самым счастливым событиям тех лет. По сути, безделицы в превосходной степени, но по какой-то причине память сохранила именно их. Как-то раз, когда мама ополаскивала салат-латук, я увидел кое-что среди листьев, причем впервые в жизни: затаившуюся улитку, которую мама ловким щелчком отправила в мусор. Мусорных ведер у нас было несколько, и в одно шли очистки, кожура и яичные скорлупки, которые потом закапывались в саду. Я побоялся, что среди отходов улитка объестся и лопнет. Поскольку у меня была аллергия на животных, мама не разрешала мне завести ни собаку, ни кошку, однако сейчас, в результате моего нытья и своих недолгих раздумий, она с брезгливой гримасой все же позволила мне вытащить улитку и поселить в миске. Мама проявила неслыханную доброту. День за днем я кормил мою улитку листьями салата. Выросла она до невиданных размеров — с мой кулачок. Ну почти. Заслышав мое приближение, высовывала голову из раковины, покачивала туловищем и шевелила рожками — медленно, в своем улиточьем ритме.

Как-то утром спускаюсь я из спальни, а улитка пропала. Долго искать не пришлось: отлепил я ее от стены и вернул на место. Это вошло в привычку: каждый вечер она уползала, продвигаясь все дальше, а я начинал свой день с поисков: отлеплял ее от ножек стола, от коллекционного мейсенского фарфора, от обоев или от чьей-нибудь обуви. Однажды я немного проспал, и мама сказала, что сперва нужно позавтракать, а уж потом искать, и то если я не буду опаздывать в школу. С этими словами она поставила на скамью поднос с моим завтраком, и мы услышали хруст. Она перевернула поднос вверх дном — и точно: там была улитка, вся облепленная осколками. В моем возрасте считалось уже зазорным плакать так, как заревел я. На этот вой примчался отец, решив, что я напоролся на кухонный нож. Отец спешил на работу и не мог ничем помочь, а мама пообещала склеить улиткин домик. Я был в таком состоянии, что мне в конце концов разрешили остаться дома.

Мама отправила меня за клеем, но побоялась, что клей просочится сквозь трещины и отравит улитку, а потому предложила просто орошать ее водой, но за какой-то час моя бедная подружка совсем скукожилась. Тогда Пиммихен посоветовала нам съездить на Альбертинаплац в магазин французских деликатесов «Ле Вильер» и купить упаковку раковин виноградных улитокэскарго. Примчавшись домой, мы положили в миску новехонькую раковину, но за этим ничего не последовало: моя улитка отказалась от новоселья. В конце концов мы сами пересадили в новую раковину этот увядший комочек жизни с прилипшими к спине осколками. Через два дня наших неустанных забот и печалей стало ясно, что моя любимица умерла. И если я переживал ее смерть тяжелее, чем впоследствии — потерю сестры и бабушки, то лишь потому, что еще не повзрослел — во всяком случае, настолько, чтобы понять: кто ушел, того уже не вернешь.

А второй эпизод нельзя даже назвать событием. По пятницам родители всегда ходили в гости, на выставки или в Оперу, а мы с Пиммихен растапливали на сковороде целую пачку сливочного масла и клали туда шницель. Вооружившись вилками, мы занимали позицию перед плитой, макали в сковороду кусочки хлеба и горяченными вилками отправляли их в рот. А на сладкое Пиммихен жарила кайзершмаррн: смешивала, зачерпывала и выливала на сковороду все продукты, которые были мне запрещены, и в мгновение ока готовила блюдо, равно восхитительное на вид и на вкус. Обычно я и мечтать о таком не мог: мама считала, что любые питательные кушанья вызывают диабет. Знала бы она... Но оттого, что ни одна живая душа, и в особенности мама, не ведала о нашем лакомстве, оно становилось еще вкуснее.

Как-то в середине марта 1938 года отец взял меня с собой к сапожнику, тачавшему обувь для инвалидов. Месяц и год я запомнил потому, что близился мой день рождения — мне исполнялось одиннадцать лет, а у сапожника на стене висел календарь. В ожидании мы сидели на лавке, и я считал дни до своего праздника, потому что знал, какой подарок сделают мне родители: коробчатый воздушный змей, причем из Китая. У моего отца было плоскостопие, которое, вообще-то, не считается большим дефектом, но на работе ему за целый день не удавалось даже присесть, и у него болели ноги. Пиммихен там же заказывала себе баретки и с большим уважением относилась к герру Груберу. Она утверждала, что этот мастер преображает человеческое житье-бытье, поскольку больные ноги лишают стариков воли к жизни. Изготавливая обувь, герр Грубер считал своим долгом учитывать все мозоли, бугры и косточки, какие появляются с возрастом. Продукция его шла нарасхват, что подтверждала очередь из пяти-шести человек, скопившихся в тот день у него в тесной мастерской, где пахло кожей и дубильным составом.

Чтобы скоротать ожидание, я болтал ногами, и тут вдруг снаружи донесся неописуемый рокот, словно небо падало на землю. Мне захотелось выскочить и посмотреть, что там происходит, но отец велел закрыть дверь, чтобы не сквозило. В следующий миг мне показалось, будто вся Вена скандирует одни и те же слова, но так оглушительно, что разобрать их не представлялось возможным. Пришлось спросить у папы, но он тоже не понял смысла, хотя, следя за движением минутной стрелки, все больше мрачнел. Зато герр Грубер даже бровью не повел — он снимал мерки с мальчика, ставшего жертвой детского паралича: одна нога у этого бедняги была сантиметров на десять короче другой. Когда подошла наша очередь, мой отец уже весь издергался, но герр Грубер как ни в чем не бывало перешел от его ступней к голеням, чтобы проверить, не различаются ли они по длине, ибо малейшая разница губительна для позвоночника. Ко всем заказчикам герр Грубер относился одинаково — как говорила моя бабушка, с душой.

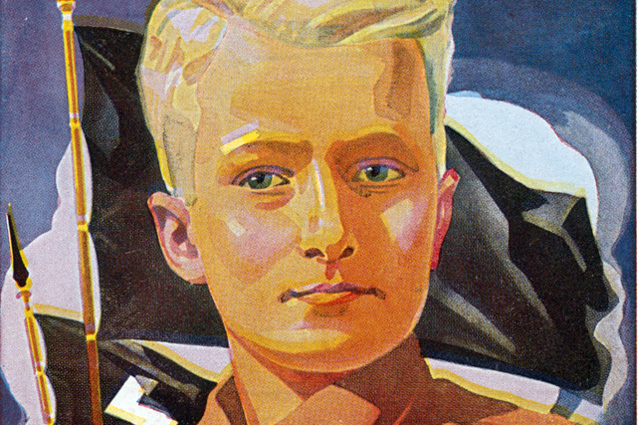

Наш обратный путь лежал через Хельденплац, и там — никогда не забуду — было невиданное столпотворение. Я спросил у папы, сколько же там народу — миллион? Но он сказал, что, скорее, несколько сот тысяч. Для меня разница была невелика. Я смотрел на это людское море — и как будто сам в нем утопал. Какой-то дядька что есть мочи горланил с балкона Нойе-Хофбурга, заряжая толпу и своей яростью, и своим энтузиазмом. Что меня поразило: человек сто взрослых и детей облепили памятники — причем конные — принцу Евгению и эрцгерцогу Карлу, чтобы сверху наблюдать за происходящим. Мне тоже приспичило забраться повыше, но, как я ни упрашивал, отец запретил. На площади играла музыка, звучали приветственные возгласы, развевались флаги: веселись не хочу. Зрелище было невероятное. На всех флагах красовался знак, похожий на четыре лопасти ветряной мельницы: казалось, подуй ветер сильнее — и они закружатся.

Домой мы ехали на трамвае; папа отвернулся к окну и смотрел в никуда. Я обиделся, что меня не допустили к общему гулянью. Папа же ничего не терял, правда? Ну разве что десять минут своего времени. Он сидел ко мне в профиль; папины черты лица отличались мягкостью, но, когда он застыл с кислой миной, я, к стыду своему, подумал, какой он сейчас некрасивый. Губы стиснуты, лицо напряженное, нос прямой и суровый, насупленные брови, глаза неотрывно смотрят в одну точку, как будто меня вообще рядом нет. Даже аккуратно причесанные волосы казались не более чем данью профессии: лишь бы побольше продать. В голове у меня вертелось: отец больше заботится о делах, о прибылях, о заводе, а вовсе не о том, чтобы его родным весело жилось. Но когда злость улеглась, мне стало его жалко. Волосы уже не казались такими прилизанными, кое-где они стояли торчком, особенно на макушке, где намечалась лысина. Когда трамвай вошел в поворот, я всем весом привалился к отцу и спросил:

— Фатер, а что это за дяденька выступал с балкона?

— Тот дяденька, — начал он и, не оборачиваясь, любовно приобнял меня за плечи, — не имеет отношения к таким ребятам, как ты, Йоханнес.

_____________

Перевод: Елена Петрова