«Откажитесь от сына, он опасен для вас». История об укрывательстве евреев во время Великой Отечественной войны

Кочеров Анатолий Васильевич

Я родился в 1938 году.

Когда началась война, мы были в селе Крынки. В середине июня уже все знали, что начнется война. Семьям офицеров уезжать было неприлично. Это считалось паникерством.

Моя мама, Римма Финкенфельд, была убежденной коммунисткой. Ее уговаривали эвакуироваться, но она не хотела. Последний раз они с отцом виделись в конце июня. А потом — все…

И вот, в конце концов, мама со мной и еще несколькими людьми двинулась на восток, в Барановичи. Ехали ночью. Бомбили почти без перерыва. Когда было совсем плохо, выходили из машины и прятались в лесу. Меня ранило в грудь осколком бомбы. Осколок срикошетил от дерева. Мама меня перевязала. Шрам до сих пор остался.

Помню, как мы вышли на Волковысское шоссе. Это было самое страшное. На обочине одна за другой — разбитые и целые машины. Горючее кончилось, и водители просто бросили их. Рядом вповалку лежали раненые с раздробленными конечностями, в грязи, в крови…

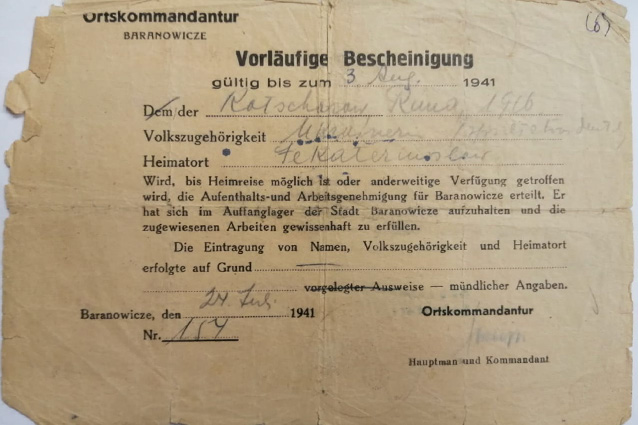

А потом немцы высадили десант. Германские солдаты в нашей военной форме пристреливали русских раненых. Мы ушли с этого шоссе в лес. На станции Барановичи нас задержал немецкий патруль комендатуры. У меня хранится мамино временное удостоверение. Датировано 24 июля 1941 года. Выдала удостоверение оргкомендатура Барановичей. В удостоверении написано, что мама должна содержаться в лагере и выполнять все работы.

В Барановичах маму гоняли на разбор разрушенных домов. Так было где-то до сентября. А потом посадили в теплушку и под конвоем целый эшелон отправили на запад, в Польшу, в лагерь.

На станции Берестовица нам с мамой удалось уйти. Тогда у немцев еще не было такой охраны. Они были уверены, что все закончится победой.

Мама со мной дошла до ближайшей станции — и обратно в Крынки. Дорога туда — двадцать шесть километров пешком.

Никогда не забуду картину: мы идем с мамой по лесу, и прямо на нас — три танка. Мама замерла и прижала меня к себе, закрыла мне лицо рукой. Не дойдя до нас каких-то тридцать метров, танки разворачиваются и съезжают на шоссе. Спасло нас только то, что мама со мной не побежала. Иначе нас бы срезали пулеметами.

В октябре 1941 года мы с мамой добрались до имения Рудава. Анна и Ян Гутаковские — они там жили — оставили нас у себя.

Через месяц приехали немецкие солдаты — охранять оставленный русскими склад с оружием. Мама посоветовалась с Гутаковскими и пошла к немцам работать уборщицей и поварихой.

Там мама познакомилась с Матиасом Доренкампом. Мама вела дневник, и об этих днях есть такая запись: «Думаю, как попасть на склад. Мне подсказывают: предложи немцам откармливать гусей к Рождеству, это делается вручную, две недели такой кормежки — и гусь готов. Уговорила. Два раза в день, надев пальтишко с карманами, полными гороха, кормлю гусей: руками раскрываю клюв и вкладываю горох. В пустые карманы кладу патроны».

Матиас ненавидел Гитлера. При первой встрече он сказал маме: «Москау гут, Гитлер капут!» А это еще 1941 год. Среди немцев были люди, которые понимали, что Гитлер ведет Германию к гибели.

С помощью Матиаса мама смогла доехать до Крынок, чтобы взять теплую одежду.

В дневнике мама написала так: «Мороз за 30 градусов. Крынки. Перед нами два двухэтажных дома без окон, темно, но слышно какое-то пение. Страшное зрелище: сидят, лежат, стоят люди, но они в большинстве своем уже мертвые, обледенели — это гетто, еврейское гетто Крынок. Ледяной дом, в молитвах немногих живых только одна просьба — послать смерть».

В январе 1942-го состав немецкой вахты сменился. Маму и меня на санях повезли сначала в Хомутовцы, а потом в Берестовицу — «на опознание».

Когда я родился, мамин отец сделал мне обрезание, как и положено еврейским детям. Таким образом, я стал для мамы опасным.

В Берестовицах нас привели к врачу. Он посмотрел меня, дождался, пока немцы выйдут из кабинета, и сказал моей маме: «Откажитесь от сына! Он опасен для вас, он вас выдаст!» Мама взяла меня на руки, крепко прижала к себе и заявила, что никогда этого не сделает.

Когда немец вернулся, врач сказал ему, что это родовая травма и никакого отношения к евреям мы не имеем.

Позже я узнал, что Ян Гутаковский пошел к немцу и дал ему золотую пятерку и кольцо. Он выкупил нас. Маму выпустили.

Но нужно было уходить. Стало известно, что составлен список подозрительных лиц и что мы в него входим.

У Гутаковских были родственники в Белоруссии. В марте 1942-го мы с мамой сели в поезд на Белосток. Оттуда пешком добрались до Вильнюса. Дальше — до железнодорожной станции Бигосово в Витебской области. На станции мама поступила на работу уборщицей.

Однажды я взобрался на крышу вагона, и начальник станции Хоппе толкнул его. Я упал. К счастью, не на рельсы. Но все-таки сильно разбил голову. Кровь залила глаза. А маме Хоппе крикнул: «Толя капут!» Мама получала за работу на станции два килограмма отрубей в неделю. Стирала белье немцам — за сахарин, мыло и т. п. В воскресенье вместе с другими женщинами мама отправлялась за Двину, в Латвию, и там нанималась убирать — за хлеб, картошку, горох.

Мама блестяще знала немецкий. Ее обязали переводить нашим пленным, которые работали на станции, приказы шефа депо и его охраны. Потом к ней стали обращаться и местные жители, которым нужно было о чем-то поговорить с военными.

Бигосово — это была узловая станция. Днем и ночью шли составы на фронт и обратно. Моя мама была большим патриотом. Через несколько недель она установила в Бигосово связь с партизанами. Мама давала им важную информацию.

Поезда подрывали, составы шли под откос. Немцы заподозрили, что кто-то дает партизанам точную информацию.

И вот за мамой пришли гестаповцы. Подозревали, что она еврейка и что помогает партизанам. Нас предал кто-то из своих. Местные, которые служили немцам. Хуже немцев они были.

Посадили в грузовую машину и привезли в Дриссенскую тюрьму. Помню большую холодную комнату с окнами в решетках и без стекол.

Мама в дневнике написала: «Накануне второго вызова приснился сон: ко мне на свидание пришел отец. В добрых глазах — жалость и грусть, в украинской соломенной корзине — еда, сверху лежал большой пучок зеленого лука. Рассказала женщинам, истолковали однозначно: будут слезы. В полдень вызвали на допрос».

Маму страшно пытали.

Маме говорили: «Вас подозревают, что вы имеете еврейскую кровь. Если вы наполовину еврейка, сознайтесь. Это спасет сына, третье поколение не преследуют». Мама очень хорошо умела ругаться матом. И она ругалась. Мама знала немецкий язык и поняла, что говорили немцы между собой: «Это русская свинья… Еврейки не такие, они плаксивые…»

Так продолжалось неделю, каждый день маму пытали. Немцы говорили, что если рассечь левый сосок груди и взять оттуда кровь на анализ, то можно установить, еврейка женщина или нет. Но это специально делалось, чтобы напугать. У мамы взяли кровь на этот «анализ».

И еще, чтобы мама призналась, делали так: накидывали петлю на мою шею, руки, связывали сзади и подвешивали. Я там болтался, терял сознание… Тогда меня опускали и опять спрашивали маму, чтобы мама созналась, что она еврейка и что помогала партизанам.

У меня после этого было растяжение позвонка, даже след остался. Мне было всего пять лет. Но мама — железный человек.

В дневнике мама описала этот ужас: «Увели меня в другую комнату, заставили принять таблетку (я поняла, чтобы не слышать моего крика). Острая боль, темнота, кровь потекла к ногам. Но самое страшное было впереди. Схватили Толю, накинули петлю на тоненькую шейку… Увидела его глаза, услышала: “Мамочка, не хочу!”» Бросилась к нему, сильный удар, снова темнота. Пришла в себя от ударов — лежала на полу, рядом плакал сын, живой, увидела тоненькую струйку крови, которая текла из носика сына. В камере женщины помогли лечь. Все на мне было мокрое от крови, на шее вздулся рубец, болела поясница и раненая грудь. У Толи была рассечена бровь, разбит нос».

Мама заверила немцев, что она не еврейка и что у нее есть друзья в Германии. И дала адрес Матиаса Доренкампа. Кроме того, директор депо, в котором она работала, написал письмо с просьбой отпустить ее, потому что «без пани Риммы плохо — работа останавливается».

Маме выдали временное удостоверение личности и отпустили.

Мама была невысокого роста, худенькая блондинка с голубыми глазами. Носила такую белокурую корону на голове, с рыжинкой. Я уже говорил: мама блестяще знала немецкий язык. Никто не принимал ее за еврейку. Это нас и спасло.

В феврале 1943-го в Бигосово пришел карательный отряд по борьбе с партизанами. Сжигали целые деревни: загоняли в сараи стариков, малышей, больных, женщин, запирали и жгли. Часть людей пригнали на станцию — за колючую проволоку…

В апреле-мае мама вместе со мной ушла в лес. Несколько месяцев мы жили в шалаше под Бигосово.

18 июня 1944 года в эти места пришли наши войска. Мы вышли.

Мамой сильно заинтересовался НКВД. Она была единственной еврейкой, которая осталась живой в этом районе. Кроме того, мама работала у немцев.

Маму вызывали на допросы. Но партизаны дали все документы, подтверждающие, что мама была партизанским разведчиком.

Мы вернулись в Москву в конце 1944 года.

Потом пришло письмо от Прокопа Войтовича. Войтович писал, что в начале ноября 1941 года в его дом в деревне Кончицы (это рядом с Пинском) зашли под вечер трое русских военных. Они бежали из лагеря. Мама в дневнике написала: «Один из этих военных был мой муж, он оставил в семье адрес своей мамы в городе Егорьевске. Ушли они на юго-восток, вскоре после ухода в той стороне началась перестрелка. Это все, что я знаю о своем муже».

Мама умерла в сентябре 2006 года. У нее был диплом химика-технолога. Она в школе преподавала химию двадцать пять лет.

По маминому дневнику я подготовил книгу «Каждый день мог стать последним».

С Гутаковскими мы поддерживали связь до развала Советского Союза.

В 2006-м я подал документы в Яд ва-Шем на признание Анны и Яна Гутаковских Праведниками народов мира. В 2007-м получил письмо, в котором сообщалось, что звание им присвоено «за спасение еврейки Кочеровой Риммы с сыном».

Я окончил Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «инженер-механик». Потом защитил диссертацию, стал профессором, заведующим кафедрой автоматики в моем институте. Проработал там 50 лет.

Я рассказывал о своей истории студентам. Как-то меня спросили: «Анатолий Васильевич, а вот сейчас вы себя чувствуете евреем или русским?» Я ответил, что, если я вижу, что обижают еврея, — я еврей. Если русского — я русский…

Другие истории цикла можно найти в книге Марины Каннер и Елены Цыбулиной «История спасения, или Как мы стали взрослыми». — Москва; Ростов-на-Дону: Феникс, 2019 г.