Сесил Битон: прощальные гастроли в Эрмитаже

В Советском Союзе он был один только раз, в 1935 году. И ему совсем не понравилось. Ни московское метро, куда его привели на экскурсию, ни отель «Националь» с жуткой едой, ни советский Агитпроп с кумачовыми лозунгами и плакатами. Но русских он любил. Они его почему-то возбуждали своей дикостью, необузданностью, невоспитанностью. Слишком громкие, слишком шумные, слишком яркие. На его безупречный британский вкус всего too much. Но это и заставляло его волноваться и вибрировать!

Очевидцы вспоминают, что когда Битон водил журналистов и гостей по своему саду в Брод-Чоке, то, подойдя к самым пестрым клумбам, обязательно восклицал: «Смотрите, это же Бакст! Бакст!» Наименее просвещенные думали, что речь идет о каких-то экзотических сортах цветов. Но Сесил Битон имел в виду «Русские сезоны». И с теми, кто этого не знал, ему говорить было не о чем. Судя по его дневникам, он был едким, саркастичным, иногда довольно противным. Напудренный сноб с фальшивой улыбкой на тонких злых губах, стеснявшийся своей лысины и отчаянно скрывавший от посторонних свою гомосексуальность. В первом случае прикрытием служила широкополая шляпа из итальянской соломки, которую он носил в любую погоду, во втором — миф о великой любви к Грете Гарбо, на которой он чуть не женился. Неизвестно, что по этому поводу думала знаменитая шведка. Но, похоже, замуж за Битона она выходить не собиралась. Зато ему одному позволила себя фотографировать, когда окончательно покинула кинематограф и отгородилась от всего мира непроницаемыми черными очками. И только Битону она почему-то доверила свои морщины, тайны, страхи. Почему? На этот вопрос, который ему задавали бессчетное количество раз, он только кокетливо пожимал плечами и произносил одно слово: Charm. Он умел очаровывать даже самых сложных и неприступных женщин, как Гарбо, входить в доверие к самым влиятельным и властным государственным деятелям, как Черчилль и Монтгомери.

Не будучи аристократом по рождению, он был принят как свой в королевской семье, став любимым фотографом королевы-матери и королевы Елизаветы II. Но при этом он умудрялся дружить с герцогом и герцогиней Виндзорскими, той самой скандальной парочкой, которой был заказан вход в Букингемский дворец. И даже был приглашен в качестве официального хроникера на их историческую свадьбу, стоившую Эдуарду VIII трона и закончившуюся пожизненным изгнанием.

Так в чем же был главный дар Сесила Битона? Создатели содержательной и замечательно оформленной выставки в Государственном Эрмитаже попытались ответить на этот вопрос. Да, он был прекрасным портретистом, видевшим свои модели насквозь. Талантливым художником-графиком с прекрасным чувством линии и пропорций. К тому же он был профессиональным светским шармером, легко преодолевавшим любые социальные или психологические барьеры. Но ведь было же что-то еще, сделавшее его одной из ключевых фигур в западном артистическом мире ХХ века?

Думаю, что это страсть к Красоте. Именно так, с заглавной буквы! Битон был ее заложником, защитником и главным идеологом. Он яростно восставал против всего, что красоту может опорочить или хотя бы бросить на нее легкую тень. Для него красота всегда права. Никакие другие категории и критерии его, похоже, не интересовали. Ни в жизни, ни в творчестве.

Лишь во время войны, когда он стал корреспондентом Life и с головой погрузился в разные каждодневные ужасы, он неожиданно обнаружил в себе и дар человечности, и даже редкую душевную стойкость. Но при этом когда он смотрел в глазок фотокамеры, то видел там не только сгоревший остов немецкого танка, но и эффектную черно-белую абстрактную композицию. А когда снимал руины в районе собора Святого Павла после немецкой бомбежки, у него получалась потрясающая театральная декорация, в которой можно было легко представить себе оперы Вагнера или Верди.

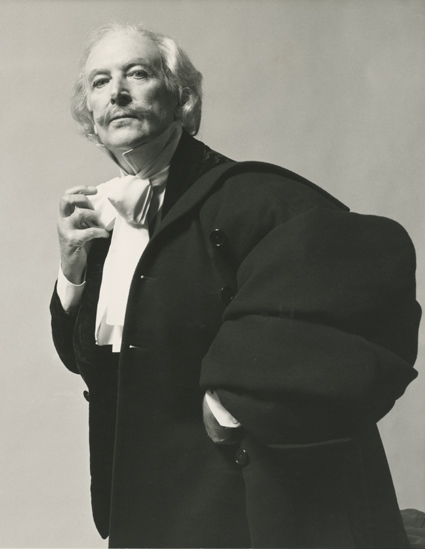

Битон по своей природе был очень театральным человеком. Театр был его первой любовью, а под конец — одним из главных источников доходов. Роялти за костюмы и декорации к мюзиклу «Моя прекрасная леди» обеспечили ему безбедную старость и всемирную славу. Но дело не только в деньгах. Он любил людей театра явно больше, чем коронованных особ. Ему с ними не надо было никого изображать, подстраиваться, льстить. С ними он становился тем, кем ощущал себя с самого начала, — режиссером своей судьбы, постановщиком невиданных зрелищ и немыслимых модных дефиле. Немного тираном, немного фатом, но всегда глубоким и тонким психологом. Даже с самыми великими звездами он проделывал на съемочной площадке то, что считал нужным, добиваясь поразительного эффекта, на который они, может, и не рассчитывали.

Рудольф Нуреев, хоть и вел себя с Битоном по-хамски, получился у него мечтательным и романтичным юношей. Галина Сергеевна Уланова, которую он снимал во время исторических гастролей Большого в 1957 году в Лондоне, выглядит на его фото постаревшей ботичеллиевской мадонной, уже готовой к Вознесению. Тамару Карсавину, «красавицу тринадцатого года», приму дягилевских сезонов, он запечатлел в профиль, тонко уловив печальную грацию знаменитой кукольной Балерины в «Петрушке».

А вот с Плисецкой что-то пошло не так: то ли Майя Михайловна была не в духе, то ли сам Битон был не в лучшей форме. Ну не шли ей эти шиньоны, соболя, смиренно опущенный взор. Как считает историк и исследователь костюма Ольга Хорошилова, Битон пытался стилизовать свою съемку под старинные фото Анны Павловой, а непокорная натура Плисецкой восставала против любых попыток загнать ее в поставленные рамки. Тем не менее фото остались. И других таких нет.

Перечислил только русских героев эрмитажной выставки, а сколько тут разных именитых иностранцев! Сколько модных фотосессий, светских красавиц и разных див, чьи имена сохранила история только потому, что их однажды сфотографировал Сесил Битон.

А вот от его поездки в Советский Союз в ноябре 1935 года не осталось, считайте, почти ничего. Он, конечно, снимал что-то украдкой, втихаря, пока никто из «сопровождающих лиц» не видел. Но потом ему пришлось отдать пленки в проявку в соответствующие инстанции. Тогда перед въездом в Союз вся фототехника регистрировалась, а пленки иностранцев проявлялись и просматривались перед выездом. Результаты этих процедур оказались плачевными. У себя в дневнике Битон записал: «Похоже, что мои снимки окунули в бак с холодной бобовой похлебкой. Они были безнадежно испорчены».

Но кое-что на выставке все-таки можно увидеть: виды Новодевичьего монастыря, запорошенный снегом храм Троицы Живоначальной в Останкино, ледяная брусчатка пустынной Красной площади, какая-то застенчиво улыбающаяся няня с двумя маленькими детьми, закутанными в пуховые платки, в сквере на Исаакиевской площади. Чувствуется взгляд иностранца, растерянный и нежный. Ну и, конечно, сам Битон в своем знаменитом черном пальто с эдвардианскими фалдами до пят и каракулевой шапкой набекрень. Кто его снимал на фоне заснеженных могучих дубов где-то в парке, так и осталось неизвестным. Главное, что он успел приосаниться в полном соответствии с заветом своего учителя и кумира Оскара Уайльда: «Первый наш жизненный долг — принять позу. В чем второй, еще никто не дознался».