Богини Парнаса. О новой выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина «Музы Монпарнаса»

Долгое время считалось, что художники — это бородатые мужики в артистических блузах и беретах набекрень, с головы до пят перепачканные масляной краской. А женщины годны только для того, чтобы часами напролет им позировать. Лучше — в голом виде. Первыми против такого распределения ролей восстали сами женщины. Деятельные натуры, они в конце XIX века сами встали за мольберты, решив, что смогут не хуже. И начали без устали рисовать, лепить, ваять, смешивать краски — творить, одним словом. Что из этого вышло, можно увидеть на выставке «Музы Монпарнаса», открывшейся на прошлой неделе в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Их тут много. Весь первый этаж Галереи искусства стран Европы и Америки — собрание разных женских типажей, судеб, историй, авторских стилей, манер. Первое, что бросается в глаза: как много женских автопортретов! Те, кто сумел перебраться в Париж и обустроиться в бедных мансардах богемного Монпарнаса, как будто впервые захотели разглядеть себя, всерьез разобраться, чего они стоят? Что могут? Чего хотят?

Мужчины им для этого были не особо нужны. Их требовательные, ненасытные или даже влюбленные глаза только мешали, настраивая на самый простой и доступный путь — быть объектом желания, или поклонения, или купли-продажи. На себя эти женщины привыкли смотреть иначе. Трезво. Совсем не сентиментально, но с сочувствием сестер милосердия, знающих, как больно жить, как страшно любить и как опасно оставаться только женщиной в жестоком, немилосердном мире.

Вечные студентки

Для начала им надо было овладеть профессией. Отсюда неимоверное количество художественных школ, курсов, разных самозваных академий, расплодившихся тогда в Париже. С сеанса на сеанс, с занятия на занятие, от одного бородатого мэтра к другому они стайками перелетали в надежде поймать линию красоты, уловить новый дух, оказаться в центре новейших художественных течений. Среди них было немало иностранок, говоривших по-французски с приятным славянским акцентом. Александра Экстер, Мария Воробьева (Маревна), Любовь Попова, Анна Голубкина, Вера Мухина… Всех не перечислить. На выставке в ГМИИ представлены их ученические рисунки, первые скульптуры, первые картины, фотографии, сделанные на занятиях в Академии де ла Гранд-Шомьер. Чеховские барышни в нарядных шляпах, они не собирались проводить жизнь в бессмысленной тоске по какой-то несбыточной Москве, а чтобы не мелочиться, взяли и рванули прямо в Париж. Благо с заграничными паспортами проблем не было, а золотой рубль стоил в те достославные времена дорого.

Кто-то из них там так и застрял на всю жизнь, кому-то пришлось с началом Первой мировой войны срочно эвакуироваться обратно на родину, а кто-то, как Вера Игнатьевна Мухина, спустя годы вернется сюда триумфатором. Созданная ею легендарная композиция «Рабочий и колхозница» увенчает масштабный павильон СССР на Всемирной выставке в Париже. Правда, то обстоятельство, что у известной пары имеется французская родословная, восходящая к урокам Бурделя и курсу анатомии, который Мухина исправно посещала у профессора Поля Рише, отечественное искусствоведение предпочитало долгое время скрывать.

Женщины, объединяйтесь!

Впрочем, одной школы мало — надо добиться права выставляться наравне с мужчинами, необходимо нарушить мужскую монополию на рынке искусства. Сказано — сделано! В 1881 году женщины-художницы организуют свой первый Салон (Salon des femmes artists et sculptures), который просуществует до 1994 года. Все умрут, а женский художественный салон останется!

Они потом и Римскую премию для себя учредили (что-то вроде полугодовой стажировки в Италии), и свой женский синдикат (профсоюз). И с ведущими парижскими арт-дилерами наладили контакты, и цены себе приличные выторговали.

Только вот незадача: чем усерднее дамы занимались самоорганизацией и наведением порядка в своих рядах, тем скучнее становилось их искусство. Почти никому из тогдашних художниц за рамки добротного «салона» вырваться не удалось. Получилось, что они сами добровольно загоняли себя в резервацию «женского искусства». Самым талантливым и ярким там было, конечно, душно и тесно. Кто-то рвался на волю чистого творчества, кому-то явно не хватало возбуждающего присутствия и конкуренции художников-мужчин. Но никто из них не хотел оставаться заложницами собственного гендера и привычных представлений о том, что может и должна женщина в искусстве. Собственно, вся выставка в ГМИИ как раз об этом. О тех избранницах, кому хватило смелости, воли и таланта преодолеть барьеры раз и навсегда очерченного дамского гетто.

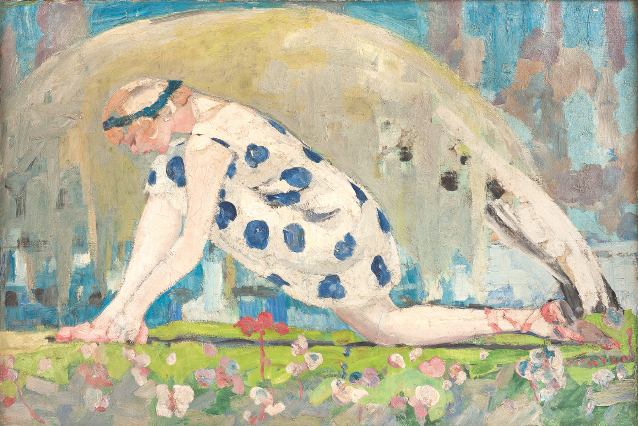

Это и прекрасная Жаклин Марваль, в творческой манере которой вольно соединился избыточный декоративизм поздних импрессионистов и зашифрованная иносказательность символистов.

И Мари Лорансен, вечно ускользающая, недоговоренная, окутанная туманами и неизбывной печалью. И шикарная Тамара Лемпицкая, одна из главных икон ар-деко, тоже, кстати, жительница Монпарнаса, сумевшая воплотить новый идеал красоты межвоенной эпохи: будоражащая чувственность, ледяная невозмутимость, искусственный свет, как в иллюзионе. На выставке есть ее почти двухметровая «Женщина в черном» (из собрания Александра Чистякова) и очень мощный натюрморт «Ключ и яйцо» (из собрания семьи Карисаловых).

Борщ под лезгинку Марии Васильевой

Целый зал посвящен удивительной Марии Васильевой, русской парижанке, уроженке города Смоленска, вошедшей в историю мирового искусства под именем Мари Васильефф. Той самой, которая училась у Матисса, в которую был влюблен Анри Руссо-Таможенник, но, по легенде, не успел на ней жениться, поскольку рано умер. Во всяком случае, именно так Васильева преподносила этот сюжет в своих мемуарах.

Веселая фантазерка, с «повадками не мужскими и не женскими, а скорее детскими». Шила куклы для модного дома Поля Пуаре, клеила коллажи из газет и цветной бумаги, варила борщи в общественной столовой, которую сама в разгар войны организовала для неимущих художников. Впрочем, вполне себе имущие и именитые тоже любили туда захаживать: Мария хорошо готовила. И Пикассо, и Брак, и Кислинг, и Фужита, и Матисс, и Цадкин… Иногда, по воспоминаниям современников, для поднятия тонуса присутствующих Мария выдавала какой-нибудь огненный кавказский танец. Она и лезгинку танцевала отменно. А еще умела гадать на картах и предсказывать по руке будущее. Немножко колдунья, немножко мистификатор, талантливая художница и гениальная муза Монпарнаса — вот кем была эта маленькая женщина с русской неприметной фамилией.

На выставке мое внимание привлек сделанный ею портрет Жана Кокто 1930 года — коллаж¸ склеенный из клочков газетного кроссворда, разноцветной бумаги и картона. Кажется, что в одном этом жесте с сигареткой заключена вся недолговечность и хрупкость жизни, ее излом и истома. И одновременно столько в этом портрете чисто женской иронии, не злой, не колючей, а скорее какой-то по-сестрински нежной, снисходительной к мужским комплексам и несовершенствам.

Любимая песня Кики

А по контрасту в соседнем зале еще одна муза, точнее, та, которую весь Париж величал не иначе как «королевой Монпарнаса», вошедшая в жизнь целого поколения под фривольным именем Кики.

На фотографиях и полотнах она такая плотненькая, улыбающаяся, с черной атласной челкой и очень белой кожей, на которой можно было нарисовать что хочешь. Кожа как холст, по которому водили своими кисточками и цветными карандашами лучшие художники того времени. И у всех она получалась разной. Развратно-томная с сигаретой во рту, как у Ван Донгена, скромница в платочке и красном джемпере, как у Кислинга, загадочная, словно Будда, с полузакрытыми зелеными веками, как у Густава Гвоздецкого… Вначале Кики была только моделью, потом принялась без устали разрисовывать себя сама — у нее было врожденное чувство цвета. А в какой-то момент решила, что и сама может стать художницей. А почему нет?

На выставке есть несколько ее смешных примитивных картин, включая портрет режиссера Сергея Эйзенштейна, которого она изобразила на фоне броненосца и зеленого моря. Сохранился и экземпляр ее мемуаров с дарственной надписью: «Месье Эйзенштейну, с искренней симпатией от той, которая так же, как он, любит большие корабли и моряков. Кики, Париж, 1929». И тут же пририсовала броненосец с пушками и танцующего моряка с крабами и осьминогами. Талантлива была во всем. В дополнение к роскошному телу и веселому нраву у Кики было звонкое рыночное контральто, которым она пела разные скабрезные песенки, призывно разгуливая между столиками в монпарнасских кафе. И не было того мужчины, который бы не раскошелился за ее песенку и безмятежную улыбку в помаде цвета Rouge Guerlain.

Потом, как водится, все пошло не так и не туда: банковский кризис 1929 года подкосил арт-индустрию Парижа. Знаменитые любовники Кики постарели и обанкротились, собственное кабаре пришлось закрыть из-за долгов, ее картинки почти не продавались, а мемуары с предисловием самого Хемингуэя, быстро ставшие библиографической редкостью, никто не хотел переиздавать. Ну а потом война. Одиночество. Алкоголь и наркотики доделали свое черное дело. Есть жуткое описание, как опухшая и больная Кики, еле передвигая ноги, ходит между столиками и пытается исполнить свой былой репертуар, вызывая одно содрогание.

«Чего ты хочешь от меня?»

По натуре все музы Монпарнаса были прирожденными искательницами приключений. Домоседок среди них не наблюдалось. Вся жизнь как одна большая авантюра. Они задавали тон, диктовали моду, сами зачастую становились художественными объектами и героинями бульварной хроники. Разрушив все и всяческие табу, они не стесняясь выставляли напоказ не только свои стриженые затылки и породистые ноги в коротких юбках, но и собственную жизнь, которая легко могла стать сюжетом для скандального романа — вроде запрещенного La Garçonne, за который автор Виктор Маргерит лишился своего ордена Почетного легиона.

Но даже на этом пестром, экзотическом фоне выделялась фигура Клод Каон. Конечно, это был псевдоним. На самом деле ее звали Люси Шваб, девушка из состоятельной еврейской семьи. Угловатая, хрупкая, похожая на мальчика. Про гендерные игры говорила так: «Мужской пол? Женский? Все зависит от ситуации. Нейтральный — это единственный гендер, который мне подходит».

При всей своей внешней маскулинности, она не хотела становиться мужчиной. Одной из первых в Париже стала красить волосы в синий и золотой цвет. Когда ей это надоело, обрилась наголо. На выставке есть чудесный рисунок Клод, сделанный по фотографии: два нежных бритоголовых черепа, словно однояйцевые близнецы, застыли в нерешительности, и подпись — «Чего ты хочешь от меня?».

Чего хотела Клод Каон? К чему стремилась ее душа? Какую истину она знала и спешила донести в своих портретах, коллажах, статьях, ставших ярким явлением в истории французского сюрреализма? Только сейчас мы начинаем разгадывать ее послания, которые опередили свое время минимум на полвека.

Во время Второй мировой войны, оказавшись на оккупированной территории на острове Джерси, Клод вместе со своей верной подругой и любовью всей жизни, художницей Сюзанной Малерб, известной под псевдонимом Марсель Моор, примет участие в подпольной борьбе с фашистами. Точнее, это будет еще одна продуманная художественная акция: на бумажных салфетках они от лица выдуманного немецкого офицера будут писать антивоенные воззвания к солдатам — о преступлениях нацистов и неизбежном поражении вермахта. А потом — подбрасывать эти самодельные прокламации в самых людных местах. Причем их было такое количество, что немцы были уверены: на острове действует большая партизанская организация. Под конец войны Клод и Марсель, разумеется, арестовали. Был суд, который приговорил их к казни. Но привести в исполнение приговор не успели: война закончилась. Полуживыми они вышли из тюрьмы и еле добрались до дома, где их ждал полный разгром. Многие фотографии и коллажи были уничтожены гестапо. Клод так и не смогла вернуться к полноценной художественной деятельности. Марсель Моор пережила ее почти на 20 лет, но покончила с собой в 1972 году. Покоятся они обе в одной скромной могиле под звездой Давида там же, на острове, вдали от Парижа и любимого Монпарнаса.

Конечная остановка — la Gare de Montparnasse

…Что осталось? Имена, легенды, великие произведения искусства, любовно собранные и красиво представленные на выставке в Пушкинском музее усилиями большой талантливой команды при участии выдающегося знатока этого периода, куратора — г-жи Сильви Бюиссон. Осталось красивое название «Монпарнас». Хотя художники оттуда давно съехали, и сегодня этот район больше ассоциируется с громадной уродливой башней-небоскребом, которую каждый новый президент Пятой республики обещает снести. Тем не менее ее почему-то всё не сносят.

Рядом (а фактически под ним) располагается один из главных парижских железнодорожных вокзалов, жизненно важный узел, где сходятся многие европейские пути и перепутья. И как знать, может быть, сейчас скоростной поезд TGV Train Grand Vitesse уже мчит из какой-нибудь дальней провинции будущую Мари Лорансен, или Клод Каон, или Марию Васильеву в Париж.

Их конечная остановка — Montparnasse, что в переводе с французского означает «Гора Парнас». А мы ведь знаем, кто живет на этой горе!

Редакция «Сноба» благодарит куратора выставки и научного сотрудника ГМИИ им. А.С. Пушкина г-на Алексея Петухова за помощь в подготовке этого материала.