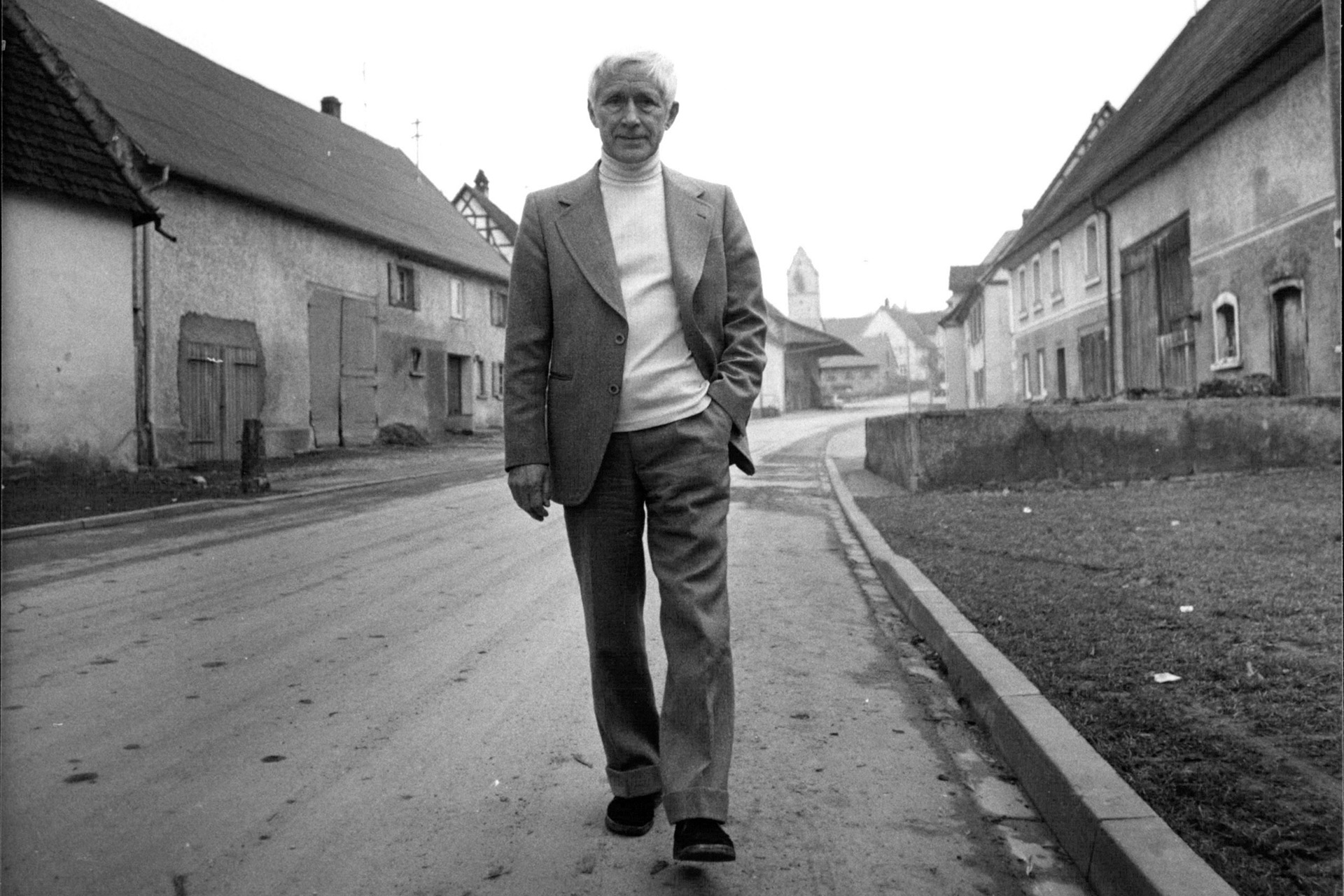

Хочешь свободы — иди… в Лес. Что нужно знать про Эрнста Юнгера

Юнгер предложил концепцию «Ухода в Лес» — метафизического углубления в себя, которое спасает твою свободу от политики и любого вида власти. Почему это не просто одна из форм малоинтересного вялого эскапизма, а революция?

Это революция, потому что это как раз не революция. Во-первых, это довольно радикальный жест, при этом он лишен какого-либо намека на насилие. Во-вторых, это концепт как индивидуального, так и коллективного сопротивления (Юнгер предполагал, что индивиды, Ушедшие в Лес, могут там объединиться). То есть мы видим полную гибкость и вариативность. В-третьих, не существует никакого диктата и четких предписаний, как именно нужно Уходить в Лес. В отличие от всех религиозных практик, включая самую свободную — дзен.

Свойства свободы, гибкости (так и хочется использовать слово flexible) очень важны в противостоянии тому, что зовется системой, ведь она крайне коварна и изменчива. Недаром примерно такие же свойства постулировали поздние Делез и Гваттари: «ризома», «множества» — все это изменчивое, текучее, без четкой структуры, такие группки и конфигурации индивидов, которым легко ускользнуть от камер наблюдения. Да даже от Ока Саурона, как мы помним, легче было укрываться нескольким созданиям, а не колоннам протестующих.

А что это значит на практике — Уход в Лес?

Никакой школы последователей у этого концепта не образовалось. Возможно, как раз потому, что речь идет об очень индивидуальных вещах — никаких курсов и коучей тут быть не может. Достаточно, мне кажется, лишь чуть усомниться, понять, что предложенный нам мир (и права выбора у нас ведь нет, верно?) далеко не идеален. Юнгер уподоблял его кораблю, на котором мы оказались. Человек понимает, что правила игры его не устраивают. И он легко устраняется. Без манифестов, баррикад и прочего, не приличествующего джентльмену — а Юнгер им, безусловно, был — шума. За этим шагом не следуют «силовые тренировки», как у того же Ницше с Заратустрой, который накапливал силу в пещере, а потом вышел глаголить истину и менять мир. Над Заратустрой и смеялись в итоге. То есть Юнгер не призывает ни к какому громкому протесту (сколько их подавили — вспомним хиппи, панков и еще десяток движений только на нашем веку) и тем паче ресентименту.

Юнгер призывает действовать тоньше: взращивать в себе уверенность в том, что считаешь правдой, некоторое «другое начало» (привет уже Бибихину) — и жить с ним. И только потом, может, сражаться с социумом. Вполне возможно, что и проиграть. Как идущие на смерть самураи, Ушедшие в Лес готовы к любому исходу. Потому что в них есть основание, некий внутренний мир, который очень сложно разрушить. «Мир» — еще одно эссе, книга-манифест Юнгера, где, к слову, он в 1946 году предсказал Европейский союз.

А кого мы можем назвать Ушедшим в Лес?

Назвать тех, кто осуществил этот Уход, сложнее. Потому что они не всегда публичны. Чтобы далеко не ходить, я бы вспомнил о насельниках Южинского кружка. Они там почти все выбрали, кажется, путь трикстерства (оно и понятно, юродивых в нашей стране никогда не трогали). По сути, это тот же вектор, который предлагал Юнгер. И этот путь был в итоге успешен. Мы всех их — Головина, Мамлеева, Джемаля — помним, читаем, выходят новые книги о них, публикуются их труды.

Юнгер не предполагал эскапизма, ухода от общества, сугубой аскезы и монастыря. Ушедшие в Лес могут быть — хотя бы в силу своей мудрости — весьма состоявшимися людьми. Мамлеев стал чуть ли не классиком, Джемаль, когда ему это было интересно, занимался вполне высокой политикой в некоторых восточных странах, Дудинский стал успешным, как сейчас бы сказали, медиаменеджером (издавал перестроечную желтую прессу — трикстерство уже в бизнесе)…

Есть мнение, что в «прогрессивных», «демократических» режимах никакого давления на свободы человека не оказывается. При этом в них почему-то очень не любят Юнгера, называют его чуть ли не фашистом. Заслуживает ли Юнгер, чтобы его так называли?

Если свобода полная, то зачем о ней трубить и при этом кого-то запрещать? Практика клеймения Юнгера фашистом порочна. Кстати, это настоящая традиция — и если для обвинений Паунда, Дрие ла Рошеля и Хайдеггера определенные основания есть, то с Бланшо, Бенном и Чораном, скажем, все гораздо сложнее. В любом случае нужно долго рассматривать каждый «кейс», а не быстро оттарабанить обвинительное заключение и «отменить» писателя или философа.

Да, ранние работы Юнгера определенно относятся к консервативному национализму. И он служил в армии во время войны. Тогда долг ставили выше, чем «релоцирование» ради личной безопасности. Но от предложения стать депутатом рейхстага или войти в фашистскую академию искусств он отказался. Юнгер был в курсе заговора Клауса фон Штауффенберга и легко мог пострадать после этого неудавшегося покушения на Гитлера (его лишь уволили из армии).

Вообще, я бы идентифицировал Юнгера со старым прусским офицерством, которое блюло почти рыцарский кодекс чести. Оно, кстати, и помогало Юнгеру. А его ум и фортуна вели его там, где через секунду падала бомба.

Юнгер в любой идеологии видел угрозу свободе? Если да, что его отличает от анархистов?

Во всяком случае, прошлый век, который он прожил целиком (1895–1998 гг.), не предложил ни одной действующей системы, за которую бы Юнгер однозначно голосовал. «Капитализм и социализм, в частности, являются двумя большими жерновами, меж которыми прогресс размалывает остатки старого мира, а в конце концов и самого себя», — так писал он в работе «Тотальная мобилизация».

У Юнгера, кстати, есть концепция «анарха». Она возникает в его романе 1977 года «Эвмесвиль». Анарх — не тот, кто борется с обществом в сети, на баррикадах или, еще хуже, убивая людей, как члены немецкой фракции Красной армии. Анарх у Юнгера «изгнал общество из себя» и «живет в мире, который не воспринимает всерьез». Отчасти похоже на Уход в Лес, правда?

Вообще, Юнгер хорош, исключителен тем, что у него нет идеологичности, однозначности и предсказуемости. Возможно, этому находилось место на раннем этапе его творчества, времен «Рабочего», «Тотальной мобилизации» и более ранних работ (откровенно политических, как и у раннего Чорана, пока они не разочаровались и не ушли от этого мировоззрения). Но он прожил больше ста лет, менялся и менял свои идеи. Сам признавался: «Я не противоречу себе… Скорее, я двигаюсь через различные слои истины, где высший подчиняет себе низшие».

Он ценен, как мне представляется, тем, что чаще всего как раз предлагает немного другой взгляд на все общеизвестное, взгляд с какой-то другой точки. Это отчасти онейрическая оптика — во сне все искажено, но иногда после сна наутро приходит решение проблемы. Как и Кафка, он пишет сновидческие книги. Только там, где у Кафки кошмары, у Юнгера — пророчества.

Все три, условно говоря, жанра, в которых писал Юнгер: философские работы, художественный и дневниково-эссеистичный — дополняют друг друга, перетекают, как песок в песочных часах (их, кстати, Юнгер коллекционировал). Его романы за внешней простотой таят очень сложные смыслы. При этом Юнгер излагает свои мысли доступно, никакой заумности, как у Хайдеггера. Сноб Хайдеггер же, кажется, одного Юнгера воспринимал как равного себе.

В этом смысле упоительна история эссе Юнгера «Через линию»: он написал его, отталкиваясь от хайдеггеровской рецепции Ницше, Хайдеггер же написал потом свой ответ (на ответ) Юнгера. Такая нынешняя ветка комментариев под постом в соцсети от умнейших людей прошлого века — очень мило.

А ни у кого не появлялось соблазна соединить концепт Ухода в Лес с либертарианством? Вообще, насколько успешно эта идея может быть «экспроприирована» какой-либо идеологией?

Мне вообще давно кажется, что широкие массы последователей могут быть только у чего-то очень простого или модифицированного в таковое — вроде фашизма, коммунизма, фрейдизма… Вы уже в своих вопросах показали, что к Юнгеру можно приходить как справа, так и слева. Хоть левые, я думаю, и стали бы от этого открещиваться.

А вот правый Армин Молер, продолжатель идей «консервативной революции» и секретарь Юнгера, пока они не рассорились, в одном из своих поздних эссе писал о «типе третьего человека», который всегда «полагает, что есть и другой путь». Он описывал неких «странных людей»: «…странные для меня в моем тогдашнем душевном состоянии — к счастью, не были светскими святыми. <…> Они словно стояли над бездной и храбро смотрели в самое сердце ужаса». Чем не Ушедшие в Лес?

Вернемся к вопросу о «прогрессивных демократиях». Какие угрозы они таят, согласно Юнгеру?

Не заходя в частности, можно обобщить: политики работают не с индивидом и частным, но со слоями и массами. Беда всех политических систем модерна в том, что они построены лишь на рационалистичных основаниях. Они учитывают массу всего, подстраиваются, адаптируются, но все равно из их обзора уходят те несколько граммов, на которые «худеет» умерший человек и что чаще всего называют душой. «Рациональное мышление жестко», — пишет Юнгер в «Лесе». Эмоции, что-то духовное, интуитивное, потустороннее, таинственное даже, что во многом определяет нашу жизнь, материалистическим государством не учитывается.

А все государства, во всяком случае европейские, после Средневековья и точно после Французской революции изгнали из своих дискурсов духовную парадигму. Это приводит к краху — наш мир с постоянными войнами, катастрофами, эпидемиями и прочими бледными конями Апокалипсиса тому пример.

Но Юнгер не склонен впадать в уныние. Он призывает всех одиночек фантазировать о путях, ведущих к катастрофе, и через это одолевать свой страх. Это духовная тренировка. По мере того как в них уменьшается страх, сокращается и сама вероятность катастрофы.

Суверенитет человека перед религией — еще одно изобретение Нового времени. Юнгер был религиозен? «Уход в Лес» не стоит читать как программу отхода от Бога в том числе?

Юнгер не был привязан к традиционной религии, но у него очевидно глубоко сакральное отношение к миру. И его подход — это не полный разрыв, разрушение, отказ от синергии, а скорее пересборка элементов на новых (или, наоборот, старейших) основаниях, внутренняя дисциплина и своего рода служение. Это очень цельная мировоззренческая конструкция, в которой размещен человек, осознающий свое место не только в обществе, но и в космосе.

Больших работ, посвященных теологическим вопросам, у Юнгера действительно не найти, но, скажем, он регулярно читал Библию. Про его отношение к религии есть работы, доступны они и на русском языке. В разговоре о религиозности Юнгера я бы обратил внимание на двух похожих на него людей. Это Николай Гумилев (недаром оба они рвались в Африку — Юнгер подростком сбежал в Иностранный легион, потом объездил континент уже в пожилом возрасте) — такой воин, кшатрий, который скорее верит в рок и свою звезду, но перед смертью прочтет Символ веры, потому что испытывает настоящее уважение к Всевышнему. И Готфрид Бенн с его стоицизмом и даже космогонизмом, что выражено не церковной лексикой, но языком поэзии.

Моя любимая книга Юнгера — «Годы оккупации». Он в ней осмысляет войну, поражение, жизнь и смерть (его сын погиб в войну, оккупация была тяжелой, издаваться было запрещено и т. п.). И вот в ней рефлексии едва ли не больше, чем в его философских работах. На страницах «Годов оккупации» Юнгер достигает таких высот мысли и чувства (смирения, принятия, стояния вопреки), которые присущи лишь глубоко религиозному сознанию. Но кто бросит в него камень за то, что он пришел к ним не путем воцерковленной жизни, а «лесными тропками» (Holzwege Хайдеггера)?

А почему, собственно, Лес? В последнее время ненавистная Юнгеру оппозиция левого толка по всему миру уходит в новую форму политического протеста — через единение с органикой и изучение «глубинной экологии». Она присвоила методологию Юнгера?

Я бы не сказал, что ненавистная. Тон его мысли всегда был выдержан. К тому же при всей нюансированности своей мысли он умел находить плохое и хорошее в разных лагерях. Когда нашу с вами предыдущую беседу (о Мисиме) перевели на сербский, один из комментаторов, не разобравшись, кусок про Лес так и воспринял — как модный хипстерский экологизм. Такая, видимо, судьба всех больших идей — быть сведенными к маленьким.

Уход в Лес (Der Waldgang) имеет свою традицию. Waldgänger изначально были изгои, преступники, вагабонды, изгоняемые обществом в лес. Но от древних магических традиций и до «Песни о Нибелунгах» лес был не местом изгнания, а местом инициации, где герой проходит квест и обретает силу. И в лес от модерной цивилизации бежали многие, начиная с Генри Торо.

А так, в наши дни Уход в Лес может, видимо, подразумевать и отказ от участия во вселенском цифровом паноптикуме, уход в бумажные книги, аналоговые технологии; от вечного разрушительного белого шума в спасительную тишину. Это надо понимать не как полное исчезновение, а как сознательную и тонкую стратегию, как умение оставаться свободным внутри системы, не будучи ее заложником.

Юнгер не верил в прогресс любого рода и полагал, что техника не освобождает человека, а еще больше закрепощает его. Но что Юнгер противопоставлял этому, какого рода традиционность?

Ту же, о которой мы говорили чуть выше, — без ассоциирования с конкретными школами, учениями и течениями. Но за Юнгера тяжело формулировать. Он считал, что истинный партнер Земли — не разум, преуспевающий в логике и естественных науках, а дух, интуиция…

Понимаете, Юнгер отказывался быть предельно конкретным или абстрактным. Это его генеральная особенность. Он предпочитал почти между делом, как настоящий наставник, приоткрывать намеком и штрихом то, что ему открылось за его мафусаилов век. Мы же помним, что все настоящие вероучители и мистики изъяснялись далеко не конвенционально. То слишком темно, то какими-то сказками-притчами.

А он все-таки признавал за техникой возможность оказываться полезным инструментом в руках одухотворенных пассионариев, таких же, как и он сам? Возможна ли метафизика техники, какое-то скрытое в ней второе измерение, согласно Юнгеру?

Кем-кем, а луддитом Юнгер точно не был. О техническом он много и с энтузиазмом размышлял в своих ранних философских работах. В «Гелиополе» в 1949 году писал о прообразе МКС, лучевом оружии, возобновляемой энергетике, видеонаблюдении и мобильном телефоне с функцией навигатора. С техникой он очень близко (14 ранений) столкнулся в окопах Первой мировой. Тогда же пришло осознание, что новое время с его «наполовину гротескным, наполовину варварским фетишизмом машины, наивным культом техники» склоняет человека быть ведомым придатком машины.

Это привело к последующим постулатам: новая техника требует новых универсальных укладов, она может высвобождать энергийные силы, но происходить это должно лишь в гармоничном сотрудничестве с человеком. За интересной и близкой нашему времени рефлексией техники можно обратиться к младшему брату Эрнста — Фридриху Георгу. В своей книге «Совершенство техники» он утверждает, что техника не столько удовлетворяет наши потребности, сколько стимулирует их, создает вечный дефицит. И сейчас, когда человечество уже близко к исчерпанности, к пределу природных ресурсов, спасти может не дальнейшее развитие технического, но гуманистический, в подлинном смысле экологический подход как к технике, так и к объекту ее применения. Старший брат вряд ли бы возражал.