Каждому знакомы такие моменты жизни, когда с необычайной остротой переживаешь радость, уныние, страх, влечение, одиночество... Или достигаешь особенно ясного понимания каких-то явлений, идей, свойств мироздания. Или испытываешь внезапный переход: между смешным и страшным, надеждой и отчаянием, опасностью и спасением…Наша с писателем Сергеем Юрьененом книга «Кульминации. О превратностях жизни» — о таких высших точках опыта, когда сразу, почти мгновенно постигаешь себя и человеческую природу, явленную на гранях, на сломах. Некоторые из кульминаций настолько ранящие, что для них подошло бы и название «конвульсии». Некоторые: «Кульминация деревенского хоррора», «Кульминация дзена. Встреча с Пелевиным», «Как я сделал предложение медсестре» — раньше уже публиковались в «Снобе».

Недавно книга вышла в московском издательстве «Новое литературное обозрение». Она включает 90 историй: от любовно-романтических и семейных до социальных, религиозных и творческих. Каждая из них — это острый момент самосознания или самореализации, когда происходит тектонический сдвиг, достигает максимума интенсивность переживания. Это подлинные истории, хотя сама напряженная событийность порой придает им фантасмагорический оттенок. Надеемся, книга поможет читателям лучше осознать кульминационные моменты их собственной жизни. Далее мы с моим другом и соавтором отвечаем на вопросы поэта и критика Алексея Чипиги.

АЧ: Михаил, Сергей, в какой мере это откровенная книга, до каких «исповедных» глубин вы в ней доходите?

МЭ: Книга откровенна — но в меру. Исповедь предназначена Богу или священству, а мы обращаемся к людям, которых незачем обожествлять. Августин прямо обращается к Богу, а Руссо — к современникам, но я не сторонник такого «душa нараспашку». В этом разница между жанрами «кульминации» и «исповеди». Кульминация — это искренность, а не откровенность. В этих историях всё правда, но далеко не вся правда сводится к этим историям. В моей жизни было много и других, экзистенциально более значимых и поворотных событий.

СЮ: Сто лет тому назад американский папа-доктор выговаривал сыну за его первую книжку: мол, есть, Эрнест, вещи, о которых джентльмену должно говорить только у врача. Сегодня мы бы уточнили — у психоаналитика. Однако наши тексты, несмотря на известные трансгрессии, не суть освобожденные от самоцензуры исповеди с кушетки «пси». И не психоаналитический нонфикшн, обретший права весьма читаемого жанра в просвещенных, особенно франкоязычных ареалах. Мы предлагаем жанр «местомигов». Это Мишин термин, и он мне кажется удачней, чем пришедшая мне в 20 лет идея «микроисповедей». Здесь пики кардиограммы прожитого. Моменты, как говорил Достоевский, о которых «грезит сердце». Изложенные — о чем главная забота и была — с посильной точностью.

АЧ: Ваши кульминации отличаются жанровым разнообразием: есть судьбоносные, есть просветленчески-прозренческие. Не все, однако, можно отнести к сатори или эпифаниям. Есть тексты, похожие на записи травматических событий. Ставили ли вы перед собой терапевтические цели?

МЭ: Я таких целей не ставил. Я не считаю, что глубокие и даже мучительные акты переживания и самосознания — это нечто «больное», требующее терапии. Наоборот, если у человека пригашена острота самосознания, если он не способен до боли потрясаться чем-то в себе, значит, ему, скорее всего, не хватает душевной динамики, «дрожжей» личностного роста. То, что именуют «травмой» в чересчур бережливой, «опекающей» психологии, — это вполне нормальные точки развития.

СЮ: «Местомиги» — жанр экзистенциальный, он дает возможность без лишних слов извлечь из-под черепа неизвлекаемый остаток, о котором говорил Достоевский. Мне в литературе всегда был важен образ автора. А тут им стал соавтор, с которым сам процесс превратился в терапию. Соприсутствие Другого, не просто «пси», хранящего заспинное молчание, а Друга: постоянство общения, необходимость бодрствования — не спи, не спи, заложник, разделенность интроспективных поисков, радость находок… Можно не ставить себе целительных целей, книга их сама найдет.

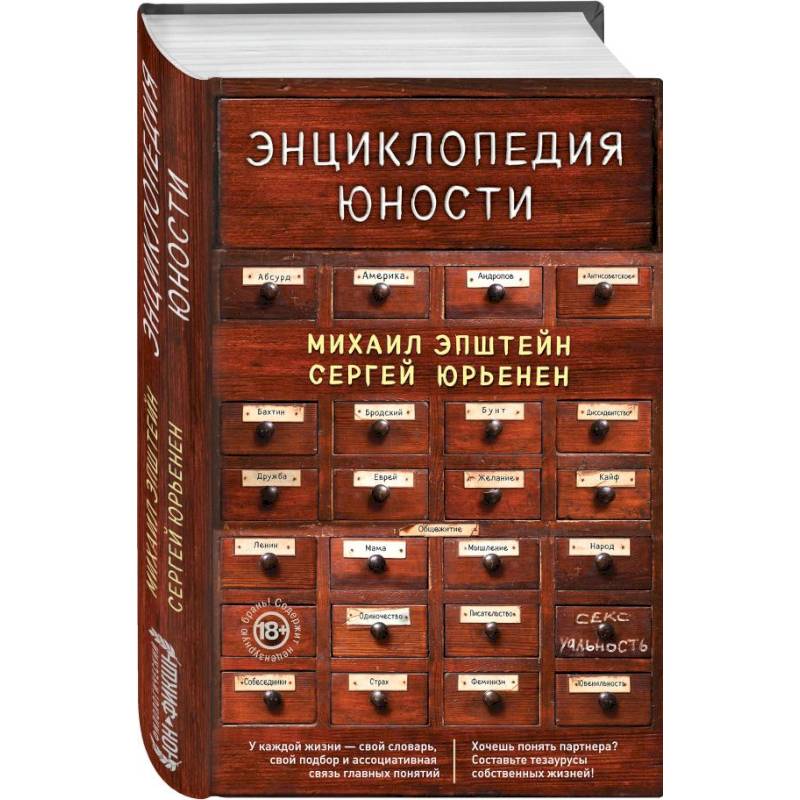

АЧ: Это ваша вторая совместная книга. Первая, «Энциклопедия юности» (2009; 2-ое расширенное изд., Эксмо, 2018), тоже была автобиографическая. Почему вы предпочитаете такой редкий — дуальный, диалогический — способ рассказа о себе? Что общего и различного в этих книгах?

СЮ: Первая книга — это наша эмгэушная юность, разбитая на темы и словарные статьи. Вторая — сравнительные жизнеописания. Не как у Плутарха, а от первого лица и только в пиковых точках прожитого. В моментах наивысшего напряжения и за вычетом тягомотины повседневного существования. Все, так сказать, скучное остается в пробелах взаимных пунктиров. Предъявлены только верхушки айсбергов. Что до формы этих книг, то их диалогичность задана дружбой. «И в какой стороне я ни буду, / По какой ни пройду я траве, / Друга я никогда не забуду, / Если с ним подружился в Москве…» Написанные в XXI веке на Западе, начало свое они ведут из одной нашей московской инициативы прошлого столетия. Зимой 1971/72-го я пребывал, как громко это ни звучит, в отчаянии, и Миша протянул мне руку предложением затеять переписку «из двух углов». Как я думаю, с тем, чтобы перевести мой «мильон терзаний» в план метафизики. То, что от Мишиной инициативы осталось, опубликовано в «Энциклопедии юности»: это — «Вопросы Сергею Юрьенену». Посланные с городской почты на Ленгоры, они до меня дошли и сохранились. В отличие от «Вопросов Михаилу Эпштейну», отправленных мной с почты Главного здания МГУ и, видимо, «подшитых к делу».

МЭ: Нас интересует соотнесенность нашего личного опыта с общими понятиями, с психологическими, моральными, социальными категориями. «Я и судьба», «я и любовь», «я и литература», «я и общество», «я и смысл жизни»… Промежуточное между первым и третьим лицом, между «я» и «оно» — это второе лицо, «ты», друг, это параллельная жизнь, с которой ты соотносишь свою. Так получилось, что мы с Сережей прожили очень разные, но резонирующие жизни. Начали в СССР, завершаем в Америке. Мы общались регулярно только в университетские и послеуниверситетские годы, с 1967 до 1977 г., до отъезда Сережи во Францию. Я на 13 лет больше его прожил в СССР и примерно на столько же — в США. Он в промежутке с 1977 по 2004 жил в Европе: Франция, Германия, Чешская республика. И за это время мы встречались всего три раза: в Париже, Мюнхене и в Праге. Но у нас есть те общие «хроносомы» (не «хромо-», а именно «хроно-», родовые знаки времени, родимые пятна поколения, культуры), которые позволяют нам сравнивать мироощущения на всем протяжении жизни. Выход в пространство диалога — это путь к всеобщему.

Вместе с тем «Энциклопедия юности» и «Кульминации» — очень разные книги. В первой мы шли от понятий. 120 энциклопедических статьей, от «Абсолюта» до «Я», и в каждой перекликаются наши голоса, идет чересполосица мироощущений. «Абсурд», «Диссидентство», «Народ», «Одиночество», «Общежитие», «Писательство», «Пол», «Профессора», «Страх», «Собеседники»… А в «Кульминациях» мы шли от личного опыта, который постепенно складывался в общие конфигурации по основным темам. В книге 12 разделов: судьба, общество, романтические кульминации, интеллектуальные, народные, литературные, религиозные, творческие… Так что принципы сложения книг — очень разные. Но решающей оказывается резонансность, «рикошетность» нашего жизненного опыта.

АЧ: Как соотносятся ваш российский и зарубежный опыт в этой книге? Какой содержит больше кульминаций и почему?

МЭ: По месту действия мои кульминации, числом 50, распределяются поровну. В России я прожил 40 лет, а за рубежом (США и Англия) — 34, так что и по этим показателям примерно одинаково (если учесть, что самосознание все-таки начинается не с рождения). Пожалуй, первая половина жизни — более событийная, кульминационная, поскольку она включает сам процесс взросления, переход через возрастные экзистенциальные кризисы. В российский период эта турбуленция еще и совпала с кризисами в жизни страны: оттепель — новые заморозки — перестройка. Да и вообще давление на личность и ответные порывы к свободе и самоопределению в России были сильнее. Но западная жизнь гораздо динамичнее в плане путешествий, культурных и технических обновлений, так что и здесь для остросюжетных кульминаций большой простор.

СЮ: «Приключения без путешествий» называлась книжка, которую дедушка принес в подарок мне, десятилетнему. Я опешил: как это, «без путешествий»? Мой вояж «на край» начался, можно сказать, с рождения, и приключения сопровождали странника по всей траектории. С той разницей, что до какой-то из моих «кульминаций» природа событийности была стихийной и непредумышленной, а после и вследствие того что, к примеру, советский приключенец стал в своей стране мужем иностранки и дочери деятеля международного коммунизма — стала все больше приобретать черты умышленности со стороны сил внелитературных — чтобы обозначить их целиком и не вдаваясь в дефиниции. СССР, моя «страна отказа» — что есть термин официального французского гостеприимства для беглецов от тираний, — выбрала свободу позже меня на целых 14 лет, в течение которых с этой свободой усиленно боролась. Так что превратностей «биполярного мира» хватило по обе его стороны.

АЧ: «Кульминации» — очень личная книга. Вместе с тем поворотные события, «местомиги» происходят в жизни каждого человека. Насколько они влияют на повседневный опыт, становятся проводниками?

СЮ: «Местомиги» возникают по-разному. Иногда изнутри, экстатически, когда критическая масса созерцания выталкивает тебя за свои пределы. Иногда снаружи в силу взрывчатости обстоятельств. Всегда непредвиденно, как возникают «черные лебеди». Насколько и как влияют — зависит от реципиента. Независимо от меры их осознанности, эти всеобщие, всеми переживаемые «местомиги» выстраивают, как в геодезии реперные точки, особенный и в каждом отдельном случае неповторимый сюжет бытия «к», как беспощадно отчеканил Хайдеггер. Мои «местомиги» начинались в послевоенном городе рыбьего жира речных фонарей, еще пронизанном страхами Мандельштама и осовеченными «надрывами» Достоевского. Все это и стало проводниками первых проблесков и познания предложенного. Должен сказать, что дитя нередко «возвращал билет». Живая рыба из магазина, что на углу Рубинштейна и Невского, плавает в ванне, помогая себе хвостом и плавниками. Как вдруг над ней заносят нож… Этот местомиг (он в книге отсутствует) формулировал в уме и вызвал к жизни самый в ней первый текст, с обломом красного грифеля начертанный на обоях в коридоре и адресованный миру «больших»: «ВСЕ ВЫ ЗВЕРИ, ФАШЫСТЫ». Возможно, правы не Конфуций и Жан-Жак Руссо насчет изначальности добра, а те, кто считает, что человек от природы этически пуст. Но вот почему-то отдельно взятый ребенок с Пяти углов наотрез отказался принять идею и практику превращения живого в мертвое.

МЭ: Кульминации, как правило, происходят без предупреждения. Если бы об этом событии было известно заранее и можно было его предотвратить или подготовиться к нему, тогда оно вряд ли стало бы таким поворотным. Если бы камень внезапно не падал с горы или замысел новой книги не рождался бы «из ничего», не было бы и кульминаций. Так это и объясняется в предисловии: наше время — не Хронос, а Кайрос, бог отдельных мгновений, вершин или пропастей, удач или потерь, бог прерывистого и порывистого хода времени. На повседневную жизнь эти «местомиги» влияют, но из нее никак не выводятся. А влияют двояко. Во-первых, после такой кульминации меняется перспектива жизни, понимание ее смысла и направления, как будто приоткрывается новый горизонт. Во-вторых, усиливается внимание к самому ходу времени, к значимости отдельных мгновений, которые могут вдруг оказаться новыми кульминациями, — возрастает смысловая насыщенность времени, острота его переживания. На смену хронике проходит «кайротика»…

АЧ: Эпиграфом к вашей книге выбран отрывок из романа «Вольный стрелок» одного из её авторов — Сергея Юрьенена — о том, что мы живём во время, когда от сюжетов остались одни кульминации. Как вы думаете, почему? Хотели бы вы жить во времена не кайроса, а хроноса, и каким он был бы для вас?

СЮ: Мы из поколения послевоенного советского бэби-бума, приход в жизнь которого предвиден эпической фразой «бабы нарожают». Мы должны были компенсировать израсходованный материал. Непредвиденно было только появление нас заодно с атомной бомбой, залогом нового сознания. Как выразил тогдашний наш кумир:

«Я говорю ему: Мой Сартр,

мой сад, от зим не застекленный,

зачем с такой незащищенностью

шары мгновенные летят?

Как страшно все обнажено,

на волоске от ссадин страшных,

их даже воздух жжет, как рашпиль,

мой Сартр!

Вдруг все обречено?!».

В 15 лет я понимал, что «вдруг» — это для цензуры, на самом деле сомнений у поэта нет. И как те его шары, нас, совершенно беззащитных, отбрасывало под зонтик NOW, в «здесь-и-сейчас», в текущее мгновение, культ которого стал основой мироощущения 70-х вместе с кайротиками Дербеневым/Зацепиным, авторами популярной песни тех лет «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Жизнь», и «Мгновениями весны» по телевизору. То, что этих мгновений было к тому же 17, подчеркивало юношеский задор откровенно анахронического названия, водруженного на исторический материал кайротиком Семеновым не наобум, а именно потому, что внутри обреченного рейха действует носитель сознания 70-х, хипстер из органов, но без связи с Центром, богооставленный советский «белый негр», который переживает свои мгновения, «как пули у виска». Не стучащие, конечно. Таривердиев все исправил музыкой, но тут с образом героя-мишени Роберт Рождественский оплошал, сбивая ассоциацию на образ пуль, заключенных в пригоршни и трясомых возле уха ради садического наслаждения их маслянистым стуком: скажем, перед расстрелом победителя, отозванного и обретшего свой Центр, чтобы получить там не ничего, а Ничто, то самое хемингуэеевское Nada. Помните, в рассказе «Там, где чисто и светло»? «Отче ничто, да святится ничто твое, да придет ничто твое… «Nada y pues nada». «Ничто и только ничто»… Но тут мы уходим к предтечам хипстеризма, учившим пригвождать мгновение к бумаге… И — нет, на летописные времена Хроноса я бы свой экзистанс не променял. Был у меня в детстве любимый храм искусства на Невском, кинотеатр с не очень советским названием «Хроника». Многим экстатическим моментам вроде «Тарзана» я ему обязан. Но вышел из той «Хроники» в большую жизнь типичный кайротик.

МЭ: Ход времени в истории ускоряется, становится более прерывным и непредсказуемым. Те исторические перемены, которые раньше занимали столетия, теперь могут происходить в течение года или месяцев. Ускорение — это фундаментальное свойство исторического времени, обусловленное, видимо, тем, что главный капитал, богатство человечества — рост информации, а ее мера обусловлена невероятностью событий, непредсказуемостью новостей. Чем больше мир удивляет нас, а мы — его, тем насыщеннее инфосфера, а это и есть мера прогресса. В этом смысле обо всех исторических процессах сегодня можно сказать, что их сюжеты ускоряются и сжимаются до кульминаций.

АЧ: «Кульминации» — это прежде всего об отношении человека со временем собственной жизни. Как вы могли бы обобщить эту тему: «я и время»?

МЭ: У Даниэля Канемана, психолога и нобелевского лауреата по экономике, есть книга-бестселлер о двух типах мышления, быстром и медленном. Быстрое основано на интуиции, на вспышках озарения; медленное — это рациональное осмысление проблемы, системный подход. Я бы определил свое представление о времени и о путях мышления как «полуторное». Нужно все время переключать скорости мышления, как в автомобиле, переходя с газа на тормоза и обратно. Именно смена скоростей дает наибольшую ощутимость жизненного процесса, и это верно во всех областях, включая интеллектуальную и эротическую. Враг живого — инерция, автоматизация. Быстрота должна прерывать медленный ход жизни, но если жить только быстро, то пропадает ценность постепенности, накопления, да и нельзя переключать скорость, если нажимаешь только на газ. Замедление — убыстрение: такова жизненно наполненная динамика.

СЮ: Справедливость чего соавторы, к тому особо не стремясь, и доказали. Живя быстро, молодость свою сумели пережить. Чему удивляюсь каждый новый день.

АЧ: В одной из рассказанной в «Кульминациях» Михаилом Эпштейном истории встречается китайское имя, переводящееся как «красивый ветер». А есть ещё какие-нибудь незримые вещи, которые вы бы хотели назвать красивыми?

МЭ: Конечно. Красивыми могут быть идеи, гипотезы, системы, модели, всякие ментальные представления. Собственно, там и зарождается красота, а потом она переходит, по мере воплощения, в тексты, в картины, в города и приборы. Есть, конечно, и зримая красота окружающего мира, в облаках, волнах, цветах, в явлениях природы, в лицах людей, в их поступках, свершениях… Эти «мысли Бога», вероятно, тоже имеют идеальную, математическую природу.

СЮ: Напомню Мише о существовании одной из его англоязычных книг, которую имело честь выпустить в свет наше интернет-издательство Franc-Tireur USA. Книгу под названием « ». Мне дорога эстетика недосказанности, подтекста, пропуска, вот этого самого « ». Той части айсберга имени Хемингуэя, которая под поверхностью зримых волн. «Мест разрыва» у Трифонова, который говорил, что в прозе надо «рвать». Красива для меня светимость моей жены.

АЧ: Есть ли какие-то книги, художественные или документальные, которые вы брали за образец «Кульминаций»? Те книги, которые сформировали вас и привели к ситуациям, о которых вы пишете?

СЮ: У Достоевского это не приобрело характер жанра, но все его моменты «грез сердца», пороговость состояний героев и антигероев, молниеносность «магометанских» озарений и постижений перед припадками падучей, все исповеди его великих и невеликих грешников… Что же еще? В 18 лет я писал «Записки из полуподвала» (где, ниже уровня тротуара, работал в минском Институте нефти), и когда об этом рассказал 30-летнему Андрею Битову, он дал мне свои «Записки из-за угла», по тем временам непечатные. Тогда меня поразила запись пережитого им сатори: мгновенное обретение Бога на эскалаторе ленинградского метро. Тем более что будущий классик казался мне тогда вполне светским нигилистом и даже современным Ставрогиным, поскольку, по его рассказам, практиковал весьма дерзкое искусство эпатажа. Мы говорили о жанре автобиографий, насколько она может быть идеально-правдивой при наличии моментов, которые высказать невозможно не только по причине внешней цензуры. И он, который много позже, в перестройку, пестовал ценимую им «дикую литературу», сказал тогда, что он хотел бы написать свою автобиографию так, как складывалась жизнь, без увиливаний, без намеренных или невольных искажений ретроспекции «с высоты возраста», и пусть будет сыро, бессвязно, непонятно, лишь бы точно «как оно было». Потом я много об этом думал, как, впрочем, и задолго до. В старших классах мы с другом, будущим ученым-физиком, возвращались из школы, ведя на ходу разговоры примерно на ту же тему, что после с Битовым: о книге, которую за всю историю человечества еще никто не написал. Вся известная нам к тому времени худлитература оскорбляла чувство правды, и особое негодование доставалось, разумеется, соцреализму. «”Мать”? Да меня посадили бы на кол на Красной площади, напиши я о своей матери всерьез!» Как это видно, мы были реалистами. Хотя и взыскующими невозможного. Не могу не назвать и свои дневники, периодически ведомые с 11 лет. Все вместе высекло искру «мгновенных исповедей», а от этой идеи через полвека с лишним и получились «Кульминации» в твердой обложке.

МЭ: Есть целый пласт литературы: автобиографической, дневниковой, исповедальной, мемуарной, которая подталкивает тебя к самосознанию. Дневники Л. Толстого, Ф. Кафки, М. Пришвина. «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон. Эссеистика Монтеня. «Исповедь» Руссо. «Былое и думы» Герцена. Я начал свой первый дневник в 10 лет и вел его, перемещаясь из маленьких блокнотов в общие тетради, примерно до 25; а потом уже урывками, когда накатывал вал саморефлексии. Но трудно назвать какие-то конкретные источники именно для нашего подхода: не подневная запись и не автобиографическое повествование, а форма кульминаций, высших точек опыта.

АЧ: В вашей книге большую роль играют эпиграфы. Что они значат для вас? Какой эпиграф вы бы предпослали сегодняшнему дню вашей жизни?

СЮ: В 4-м классе, выздоравливая после ветрянки, я в первый раз читал «Евгения Онегина» и запнулся над эпиграфом ко второй главе романа. Тайна шифра осталась тогда волнующе неразгаданной, но трехстрочная графика этого «О rus! Hor. О Русь!» была такой красивой, что я понял ценность этого микроэлемента литературы и впредь эпиграфов не пропускал. Они задают путеводную ноту, если ответить почти что эпиграфом из предисловия Набокова к русскому изданию книги «Другие берега». Там у него и дальний путь, и собеседник-попутчик. Миниатюрный этот жанр диалогичен и, кажется мне, соприроден книге «на два голоса». С цитатой из УК РСФСР в первом из моих мини-текстов все должно быть ясно, в других случаях эпиграфы призваны вводить единичную исключительность события в контекст общепостигаемости. Сегодняшний день далеко отстоит от этих мгновенных исповедей, но навязывает все того же Горация, о котором узнал я из эпиграфа Пушкина. Ничего оригинального, все те же сентенции в повелительном наклонении, все те же «сarpe diem» (латинское «Хватай день» или «Лови момент») и тому подобные. Чему сопротивляюсь, делая вид, что песенка не спета. Песенка-лесенка в сердце другое…

МЭ: Нельзя сказать, что я очень дорожу эпиграфами, в моих кульминациях их немного, всего 5 на 50. Что касается жизненного эпиграфа, мне с юности запомнились слова Фауста:

Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой!

Сегодня я бы, наверно, несколько переиначил этот девиз. «Бой» — слишком громко сказано, и вообще «боевитость» — не лучшее качество в людях и странах. Я бы сказал: достоин жизни тот, кто способен вывести себя из инерционного движения или покоя, вдруг остановиться или, напротив, резко двинуться вперед. Это не «бой» с кем-то, а скорее пере-бой в своем существовании. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». Тогда жизнь приобретает ценность, когда выводишь ее из инерции, перевертываешь страницу, открываешь новую главу. Это не значит лихорадочно перелистывать все страницы — тогда, в этом мельтешении, наступает своя инерция. Нужно перебивать себя не только в усыплении, но и в спешке. Ущипнув себя, пробуждаться от очередной дремы.

АЧ: Соавторы из поколения сексуальной революции. Между тем в книге это не очень отразилось. Возраст? Или адаптация бывших «детей цветов» к асексуальности теперешнего духа времени?

СЮ: Жестокий вопрос для меня, в свое время эксцессами «Вольного стрелка» ошарашившего даже Париж. Но дело не столько в возрасте, и уж совсем не в приспособлении к атмосфере «бледной немочи». Тут я оптимист, маятник мира еще качнется влево. А воздержание от местомигов о превратностях любви в нашем случае было вызвано, я думаю, именно соавторством. Взаимность «труда души» наложила на нас обоюдную текстуальную не скажу целомудренность, но известную сдержанность. Но мы и в юности, будучи друг с другом вполне откровенными, не впадали в амикошонство признаний. Держали меру. Тут для перехода черты, для трансгрессии, наверное, необходимо креативное усилие в одиночку. В любви надо действовать смело, но: «задачи решать самому», учила меня по радио в детстве оттепельная песенка. Недовысказанность, должно быть, и побудила моего дорогого соавтора тут же, немедленно, написать следующую книгу «Память тела. Рассказы о любви».

МЭ: Хочу добавить, что эта книга вышла в апреле 2024 в издательстве Сергея Юрьенена «Franc-Tireur», названного так по французскому переводу заглавия его первого романа «Вольный стрелок» («Le Franc-tireur», Париж, 1980), имевшего оглушительный международный отзвук. А кто такой «вольный стрелок» как миф, как архетип? Ну конечно, мальчик Эрот, рассылающий повсюду свои стрелы. И Сережа не просто издал мою книгу о любви, но и участвовал в ее создании: ему первому я посылал каждый рассказ, и его отклик многое значил для автора, как голос alter ego (лат. «другое я»), благодаря которому формируется рефлексия и самооценка. Я воспринимал Сережу как наставника с момента нашей встречи на первом курсе филфака МГУ: ему было 19, мне 17…

Что касается эротической сдержанности «Кульминаций», этот опыт, как правило, общий для двоих, и, выдавая свою тайну, неизбежно выдаешь и чужую. В нон-фикшн, в прозе «фактичной», это недопустимо. Раздел «Романтических кульминаций» в книге есть, но он не переходит «заветную черту» и не заглядывает туда, где «сердце рвется от любви на части». А вот в «Памяти тела», вышедшей через месяц после «Кульминаций», уже в жанре fiction, гораздо более откровенно говорится «про это», именно потому, что оно не привязано к конкретным лицам и событиям. Для того и существует литература: выдавать тайны, оберегая их.