Почему молодежь покидает маленькие города? Исследователи из Института экономики роста им. Столыпина выяснили: 26% стремятся к более развитой городской инфраструктуре, в том числе богатой культурно-развлекательной среде. Я отношу себя к их числу: в 16 лет я уехала из родного Альметьевска в Казань учиться на журналиста. Гуманитарному складу ума в промышленном городке было тесно: местные вузы готовили нефтяников и бухгалтеров, а разговоры вокруг сводились к тому, как заработать денег и что приготовить на ужин. Мне не нравилась эта «приземлённость» и я уехала, как и большинство моих одноклассников.

Хотя Альметьевск — город небольшой, он сильно отличается от других провинциальных точек на карте. Здесь базируется одна из крупнейших нефтяных компаний России, и последние 10–15 лет город активно меняется: появляются парки, велодорожки, культурные пространства. Компания вкладывается и в искусство — ее благотворительный фонд привлекает столичных деятелей к локальным проектам. Так в городе возникли этно-модерн фестиваль «Каракуз», одноимённый лейбл и театр горожан «Аулак».

В 2024 году в Альметьевске стартовал масштабный театральный проект «Аркадаш» (тат. — «друг», «соплеменник»). Он включает в себя лаборатории: «Караш» (взгляд молодых режиссёров на историю Татарстана) и «Аваздаш» (версия профессионалов). По итогам каждой проходят фестивали, где режиссеры представляют свои спектакли публике, а лекции краеведов и историков помогают зрителям глубже понять замысел постановок.

Проект исследует идентичность малых городов, ищет новый язык для её выражения. И, возможно, именно такие инициативы однажды заставят молодёжь если не вернуться, то хотя бы перестать воспринимать провинцию как место без будущего.

В конце прошлого года молодые режиссеры ГИТИСа отправились в Альметьевск. Промышленная повседневность встретилась с современным театром: пять экспериментальных постановок — от перформансов до вербатимов — переосмыслили местную историю через призму постмодерна.

В конце марта прошел фестиваль «Караш», где режиссеры показали свои работы. Я побывала на всех показах и хочу рассказать о том, как можно возрождать былые ценности и расширять коллективный кругозор жителей небольшого города через искусство. Верю, что этот опыт будет полезен кураторам культурных проектов в небольших населенных пунктах.

«Кааааф»: история одного учителя

Перед показом этого спектакля историк-исламовед Альфрид Бустанов прочитал лекцию о магических практиках в исламе у татар. Он начал ее с тюркской поговорки: «фалчыга ышанма, фалсыз йөрмә» («и предсказателю не верь, и без предсказаний не ходи»). Ислам запрещает магию и гадания, но татарам это не мешало верить в силу бумажки с молитвой, помещенную между пальцами ноги. Лекция местами звучала как стендап-монолог — я отметила для себя юмористические аналогии с проектом «Страдающее средневековье».

В программе писали, что эта лекция — своеобразная прелюдия к спектаклю «кааааф» студентки режиссерского факультета ГИТИСа Нажии Галимовой. В основе спектакля история о том, как шейх Абдуррахман Карабаши из деревни Карабаш писал «Таджвид Карабаш» — учебное пособие по чтению Корана для тюркоязычных народов. Этот труд до сих пор является одним из основных учебных пособий по рецитации Корана в Турции.

Сейчас Карабаш — поселок городского типа недалеко от Альметьевска. Раньше я воспринимала его как безмолвную точку на карте, возникшую также с развитием нефтяного промысла. После спектакля стало ясно, что люди здесь живут со времен Волжской Булгарии.

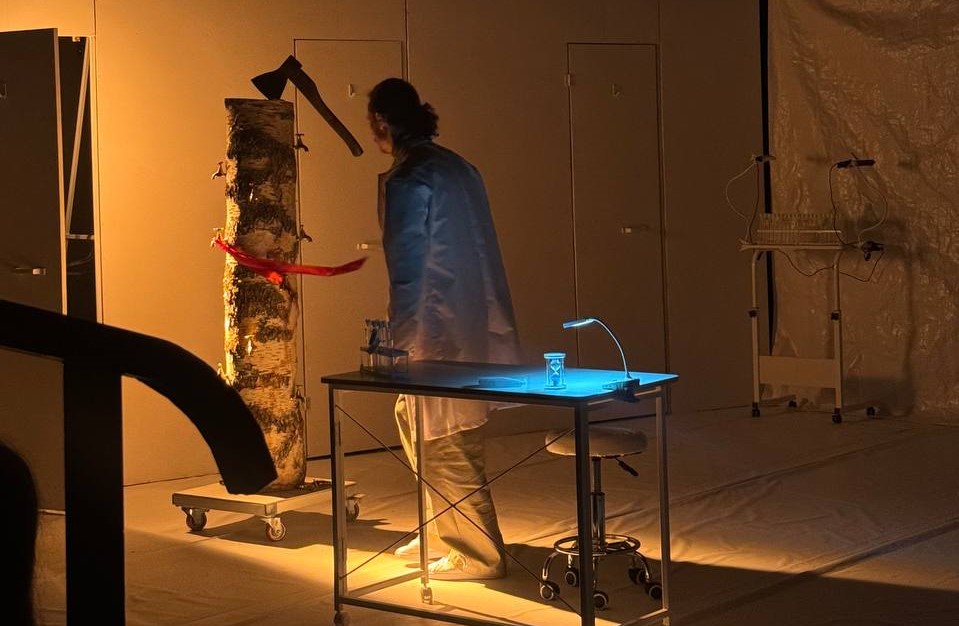

«кааааф» — медитативный перформанс: главный герой (учитель) раскрывает мир букв и слов будто это личности со своими характерами, способные строить мосты между прошлым и настоящим. Со стороны это выглядит, как человек обливает стену и себя мазутом под пафосные стихи о религиозной морали и старинные инструменты, и в зале, конечно, оказались не готовые к такому перформансу. «Ничего непонятно, но очень интересно», — отметила одна из зрительниц сразу после завершения спектакля. «Ой», – констатировала режиссер.

Спектакль позволяет объяснить себе то, что с детства ощущается как автоматические настройки. Можно наблюдать, как когда-то адаптировались и разъяснялись понятия эго, терпения, урока, благословения, как выверялись смысловые грани, чтобы быть переданными как можно точнее.

«Хранители памяти»

Так называется документальный спектакль студента режиссерского факультета ГИТИСа Камиля Гатауллы, созданный по мотивам интервью с семьей коренных жителей Альметьево (деревня, из которой в 1953 году вырос нефтяной город). Альметьевские земли раскрываются с непривычной для современного зрителя стороны — через историю жительницы типичной татарской деревни. Голодное детство, война, переход с арабицы на латиницу и кириллицу, и вдруг — загрязненная нефтью вода, к которой больше нельзя подпускать гусей и пить воду. При этом авторы переплетают детские воспоминания героини в сталинскую эпоху с историей основания селения в XVIII веке, что добавляет глубины повествованию.

Будучи рожденной в 1991 году, раньше я воспринимала район «Старый Альметьевск» как неодушевленный пригород, к которому в 50-е «прирос» город. Пока смотрела спектакль, вспомнила про местный дом культуры, в который когда-то ездила на уроки вокала, а еще про другую деревенскую историческую часть Альметьевска — улицу Бигаш, где мои родители в молодости снимали комнату у местной бабушки. Это место — однозначно больше, чем просто город нефтяников.

Да, мне сложно уйти от ассоциации Альметьевска с «городом для труда» в сторону некоего окультуривания. Кажется, что окультуривать такие населенные пункты стоит в более понятных его населения формах. «Хранители памяти», кстати, в этом плане хорош: это линейный сторителл с погружением, здесь нет попытки модного «переосмысления» — тут скорее осмысление. Такой спектакль может вполне стать частью постоянного репертуара. Я представляю, как мои одноклассники, приезжая домой, захотят на него сходить с родителями. Спектакль-юаза для того, чтобы начать лучше понимать город, в котором мы жили и захотели уехать однажды.

«Ключ времени» / «Хәтер суы»

Этот спектакль представляет собой что-то типа билингвального урока аквалогии с акцентом на легендах о местных родниках. Главный герой рассказывает о первозданных источниках, возле которых зарождались деревни, о живых водах, что исцеляли души, о духах, охраняющих родники, и о тех, кто осмелился осквернить их.

В какой-то момент он говорит: «Вот бы тоже открыть родник — увековечить таким образом свое имя». При этом упоминает, что из-за вымирания деревень родники высыхают. Но подчеркивает, что без воды нет жизни, «родник» от слова «род» — начало всех начал. «Вот и с журналистикой так же», — отмечаю я про себя.

«Бөгелмә | изгибы | извилины | жизни»

Бугульма — небольшой город рядом с Альметьевском, который также входит в эпицентр зарождения нефтяного промысла в Татарстане. В России Бугульму могут знать как родной город певицы Алсу и по названию одного популярного алкогольного бальзама. В Бугульме живут мои родственники, и для меня это тоже «спальный» город работяг и тех, кому «этот мир уже абсолютно понятен».

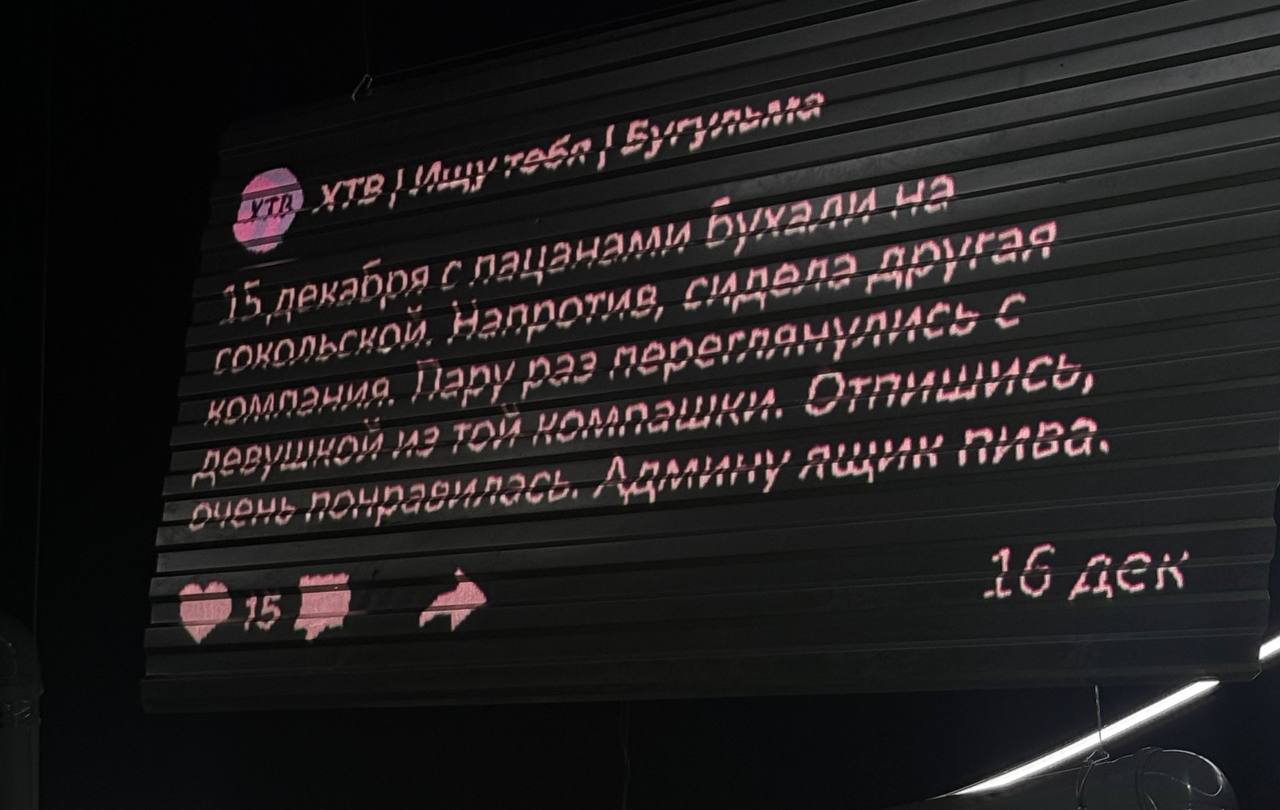

Спектакль «Бөгелмә | изгибы | извилины | жизни» режиссера Дамира Сидеева играют актеры Бугульминского театра, он о сегодняшней жизни города и, возможно, поэтому отозвался у меня больше других. Одна из центральных повествовательных линий — посты из ВК-паблика «Ищу тебя | Бугульма», и это лучшее, что можно было использовать в спектакле о небольшом городе. Ирония над настоящим чередуется с историческими фактами о Сокольской горе, местном герое Хаким-бае и реке Бугульминке, и зритель может отыскать себя где-то посередине.

После показа театральный критик Татьяна Тихоновец выразила негодование по поводу того, что в городе живет так много «людей без рефлексии». С одной стороны, какого уровня рефлексии можно ожидать в небольшом городке с населением ~100 000 человек и средней зарплатой 50 тысяч рублей? С другой стороны, именно такие спектакли дают возможность посмотреть на свою жизнь со стороны.

«Культбудка»

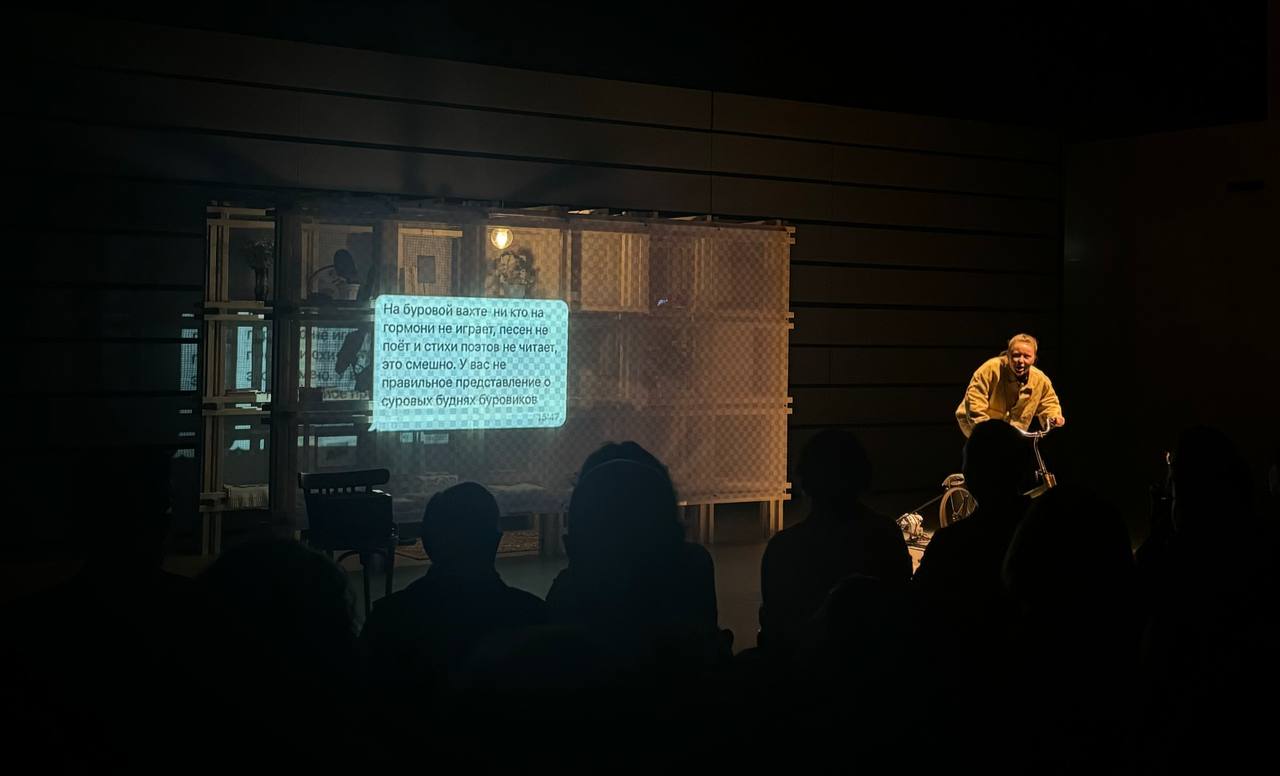

Культбудка — это «вагончик» для отдыха нефтяников, который ставили рядом с буровой установкой. Несмотря на свое название, будка не была связана с творчеством — нефтяники заходили в нее поесть да поспать. Создатели спектакля решили связать приставку «культ» с культурой города и переплели воспоминания буровиков с историями песен, написанных в Альметьевске.

Этот спектакль — немного наивный взгляд на тяжелые будни, с которых начиналась большая история нефти в Татарстане. Но учитывая, что режиссер спектакля, она же исполнительница главной роли Талия Тухфатуллина по совместительству — ведущая детского татарского телеканала «ШАЯН ТВ», такой подход воспринимается вполне органично. Спектакль завершает фестиваль, и зритель уходит с мыслью — любые, даже самые суровые реалии могут стать основой для культурного нарратива и рефлексии.

Фестиваль «Караш» стал для меня неожиданным окном в Альметьевск — город, который я думала, что знала.

На одной из лекций фестиваля антрополог Никита Петров сказал, что память бывает разная: коллективная, коммуникативная и много какая еще. Потому мы и воспринимаем одни и те же факты о городе по-разному.

Инициатива по внедрению современного искусства в промышленный контекст — рискованный, но важный эксперимент. Театр горожан, перформансы, абсурд — эти форматы могут сначала вызывать недоумение, но постепенно становятся мостиком к новой рефлексии. У горожан появляется инструмент для осознания личной и коллективной истории, переоценки повседневности, формирования новых культурных потребностей.

Этот фестиваль — не про мгновенные изменения. Он про то, как искусство постепенно меняет оптику, позволяя увидеть даже в «рабочем» городке пространство для смыслов и самопознания. И в этом — его главная ценность. Когда-то нефть была главным ресурсом Альметьевска. Теперь к нему добавился другой — культурный капитал, который только предстоит освоить.