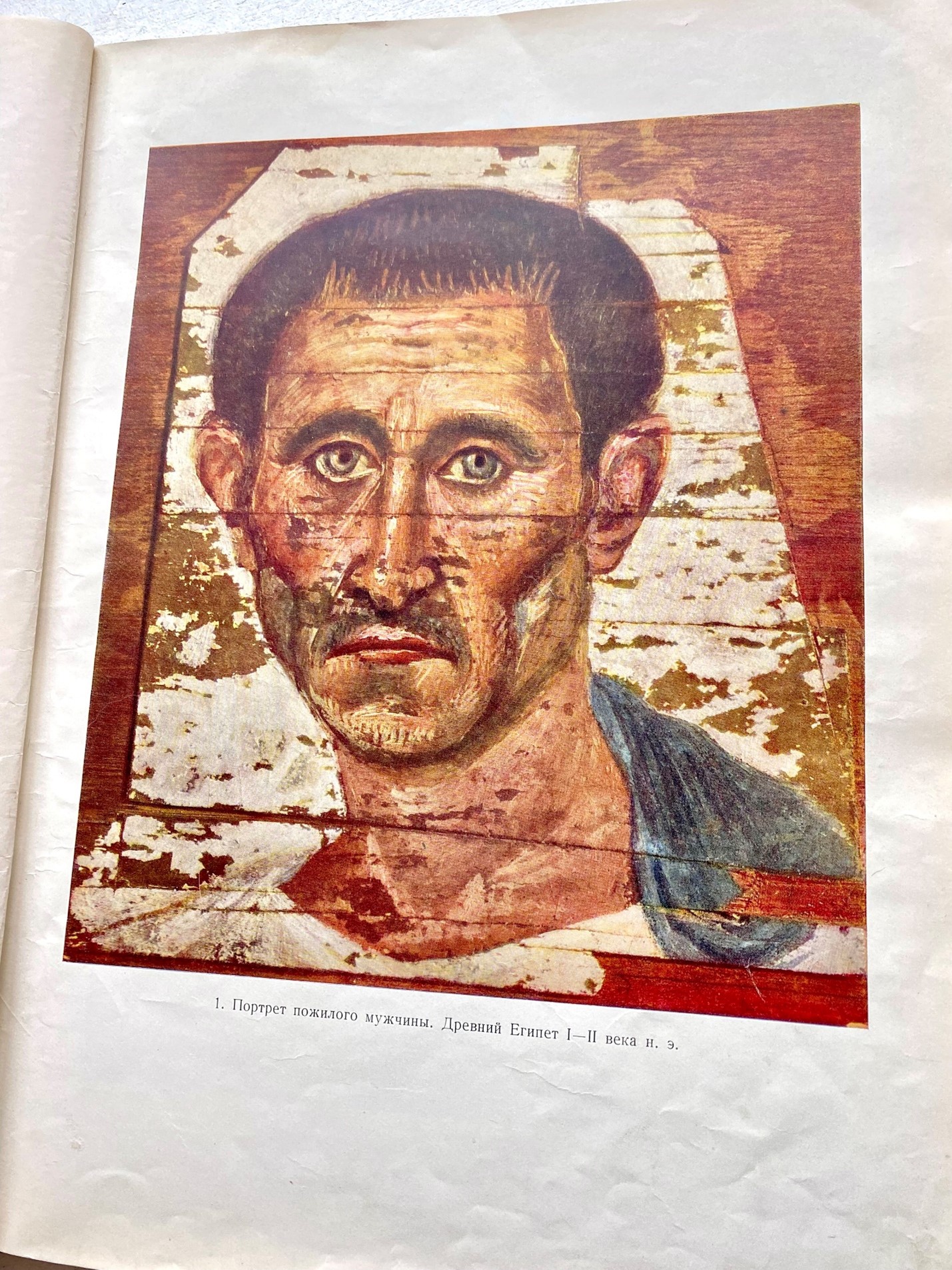

Впервые это случилось, когда мне было лет двенадцать: отец повел нас с братом в Пушкинский музей, чтобы вживую показать картины из альбома «Шедевры мировой живописи в музеях СССР». Этот альбом в черном коленкоровом переплете стоял на центральной полке нашего кустарного стеллажа. В то время мы жили на казенной квартире, и папа на скорую руку сколотил его сам. Альбом был достаточно дорог даже для его зарплаты старшего научного сотрудника (стоил около шести рублей), и то, что отец потратился на предмет не первой необходимости, о чем-то говорит. Фолиант открывался репродукцией «Портрета пожилого мужчины». Помню, как я разглядывала этот портрет, обводя пальцем характерный, с горбинкой, нос и скорбные надбровные дуги мужчины, умершего почти две тысячи лет назад. Отец (эрудит, увлеченец и первооткрыватель многих вещей в жизни своих детей) сказал, что картина относится к сонму фаюмских портретов – посмертных изображений людей, населявших местечко Фаюм в Египте. Эти изображения выполнялись в технике энкаустики – вида живописи, в которой связующим веществом для красок является расплавленный воск (к примеру, так написаны многие раннехристианские иконы). Уже в те ветхозаветные времена художники создавали полотна, отличавшиеся сочностью красок, глубиной образа и живоподобностью. Египтологи полагают, портреты рисовались при жизни человека на деревянных дощечках или ткани. После смерти тело бальзамировали, оборачивали погребальными пеленами и сверху клали изображение лица. Древние египтяне считали, что мумия – отдельная, самодостаточная сущность человека, и после специального ритуала отвержения уст и очей эта сущность обретает способность чувствовать, слышать, говорить, вкушать и так далее. Они верили, что в любой образ (плоскостное или скульптурное изображение живого существа) можно вдохнуть жизнь. Если впоследствии такое изображение повредить, пострадает и сам изображенный. Таким образом, для фаюмца величайшим из несчастий считалось уничтожение его мумии или надругательство над именем, начертанном на гробнице: это означало смерть вовеки.

...Возвращаясь к моему детству. Мы вошли в зал, где были представлены фрагменты коптских гобеленов, вышивки, украшения и прочие артефакты первых веков н. э. Пахло пылью, плесенью и холодным стеклом – для меня это запах вечности. На стене ровным рядом, один за другим, висели фаюмские портреты, и среди них тот самый «Пожилой человек...», настоящий, а не на бумаге. Увидев изображения, я замерла: на меня взирали живые глаза давно умерших людей. Трудно описать, что я почувствовала! Тогда я впервые его испытала – синдром Стендаля: коленопреклоненное бессилие перед всемогуществом Красоты. И это было буквально: стали слабеть ноги. От страха хотелось закричать – не получилось: было трудно дышать, в горле возник ком. В следующую секунду ком проскочил в трахею, перепрыгнул в желудок, ворвался в самый низ живота, нестерпимо захотелось по-маленькому... и я рухнула на пол. Прошу прощения за физиологичность описания, но жизнь вообще крайне физиологичная штука! Впоследствии я не раз вспоминала этот опыт: возможно, это был первый в моей жизни оргазм, просто я об этом не знала.

Синдром Стендаля («флорентийская болезнь», «гиперкультуремия») достаточно известен. Термин в 1970-х годах ввела итальянский врач Грациэлла Магерини, на тот момент заведующая психиатрическим отделением флорентийского госпиталя Санта Мария Нова. Магерини наблюдала пациентов – туристов, пострадавших от психосоматического расстройства, схожего с приступом панической атаки. В течение нескольких минут (а то и трех-пяти дней – разброс во времени большой) эти люди отмечали у себя тахикардию, щемящее чувство в груди, головокружение, тошноту, слабость, деперсонализацию и даже галлюцинации. Ощущения наступали вследствие любования произведениями искусства или историческими артефактами в местах их высокого средоточия: городах с богатой архитектурой, музеях, картинных галереях, храмах и пр. Самое время вспомнить Мари-Анри Бэйля, творившего под псевдонимом Стендаль. В 1817 году молодой писатель путешествовал по Италии и вел дневник. Посетив храм Святого Креста во Флоренции, он записал: «Когда я выходил из церкви Санта Кроче, у меня забилось сердце и показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю... Я увидел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным. Так бывает, если ветер страстей перестает надувать паруса, толкающие вперед человеческую душу, и тогда она становится лишенной страстей, а значит, пороков и добродетелей»... То есть умирает. Эту цитату приводят всякий раз при описании синдрома Стендаля: похоже, без нее и вправду не обойтись. Чтобы закольцевать сей пассаж, приведу еще одно высказывание – из Д. Дидро: «Умеренные страсти – удел заурядных людей». Выводы делайте сами.

Есть свидетельства, что синдром Стендаля может возникнуть вследствие интоксикации не только овеществленной Красотой (архитектурой, живописью, скульптурой and etc.), но и духовной: восхищением литературой, музыкой и даже научными достижениями – и это как раз в рамках моего собственного анамнеза. Читая В. Набокова (те же «Дама, король, валет», «Камера обскура», «Подвиг», «Отчаяние», «Дар» – да все, все!) или И. Бродского (одна «Набережная неисцелимых» чего стоит: на мой взгляд, лучше о Венеции не писал никто), я чувствовала примерно то же: синдром или даже самый настоящий катарсис. Впечатление было таким ярким и глубоким, что я скребла пальцами по страницам в надежде ощутить выпуклость текста... и ведь как странно: с одной стороны, язык этих авторов такой многосложный и прихотливый, что нужно вчитываться. С другой, все так понятно, что, минуя разум, смыслы заходят прямо в сердце: как такое возможно?! А музыка! «Элегия» С. Рахманинова... ну как, как? Или Бах, «Хорошо темперированный клавир»: сколько лет этой композиции – почти триста? Только вдумайтесь! Эта музыка – вне времени и пространства, то есть вечна: недаром в числе прочих ее включили в «Золотой диск» и отправили в космос в качестве послания внеземным цивилизациям. На мой взгляд, в ней зашифрован весь культурный код человечества.

Вернемся к истории болезни. Доктор Магерини сделала целый ряд выводов. К примеру, североамериканские туристы и азиаты практически не подвержены синдрому Стендаля: искусство Возрождения (и вообще европейское искусство) имеет весьма опосредованное отношение к их собственной культуре, посему недостаточно задевает. Во-вторых, сами итальянцы в психоэмоциональном плане довольно устойчивы к своему культурному наследию: они выросли в этой среде – они так живут. Далее: в группе риска – люди с развитым воображением, впечатлительные, образованные, воспринимающие Большое Искусство как некий абсолют. Вот почему созерцатель отождествляет себя с созерцаемым – становится участником изображенного сюжета, теряет связь с реальностью, мысленно переносит себя на полотно. И еще интересная ремарка: несмотря на известность, синдром Стендаля до сих пор не признан официальным медицинским сообществом и не включен в международную классификацию болезней (в отличие от той же любви: в МКБ любовь числится под кодом 63.9 и идентифицируется как «расстройство привычек и влечений неуточнённое»).

А теперь попробуем расширить понятийные границы синдрома Стендаля до формата пиковых переживаний, ибо предмет моих размышлений – поиск корреляции между тем и другим. Термин «пиковые переживания» был введен А. Маслоу – одним из родоначальников гуманистической психологии личности, и этот термин генерализует внезапные, очень яркие ощущения полноты жизни, всеобъемлющего счастья и осознания причастности к некой абсолютной истине как единству всех вещей. Маслоу интерпретирует пиковые переживания как исключительно волнующий, всеобъемлющий («океанический») и даже мистический опыт постижения себя через постижение мира, и, в контексте высшей формы восприятия реальности, способный изменить жизнь. А мистический потому, что респонденты Маслоу (самые обычные люди) описывали этот опыт теми же словами, что и авторитетные мистики – к примеру, Майстер Экхарт, св. Тереза, Елена Рерих и др. Пусковым механизмом для пиковых переживаний может быть что угодно: закат на берегу моря, запах дождя после сильной грозы, глоток прекрасного вина, первый поцелуй, первое «мама» твоего ребёнка. Что объединяет эти абсолютно разные ситуации? А вот что: пиковые переживания, т.е. опыт максимального приближения к некоему совершенству – такое впечатывается в память навсегда.

Хотя Маслоу отдавал предпочтение «вершинного» опыта индивидам, стремящимся к самоактуализации (то есть 10% людей), он допускал, что этот опыт доступен и остальным: «я верю, что смысл моих слов можно донести и до тех, кто не поднимался на вершины, но это очень трудное и долгое дело» (цитата из него же). Таким образом, опыт пиковых переживаний не есть прерогатива какой-то совокупности людей – он распространен во всей популяции. Из своих собственных наблюдений смею предположить, что синдром Стендаля – модификация пиковых переживаний, во всяком случае, какой-то вариант. С другой стороны, Магерини утверждала, что синдром – черта высокообразованных людей, гиперкультуремия. Остается определиться с формулировками: что же есть высокое искусство?.. Кого-то прет, извините за сленг, от золотых унитазов (сей предмет весьма популярен в особняках всякого рода нуворишей), а его соседа – от функциональной красоты интерьеров Карима Рашида. Одни в восторге от формальдегидной акулы Д. Херста и «Номера 5» Д. Поллока, другие благоговеют перед Дюрером. Третьи не понимают, отчего вокруг «Моны Лизы» столько шума – баба как баба, и замирают перед полотнами прерафаэлитов (как я, например). Таки что есть Красота? Или о вкусах и вправду не спорят?..

Расскажу несколько своих историй из опыта пограничных состояний между синдромом Стендалем и пиковыми переживаниями.

...В 2007-м В. Третьяк пригласил нас с теперь уже бывшим мужем на свои 55 лет. На банкете присутствовало изрядное количество спортивных функционеров от «Единой России», и я опасалась, что юбилей выльется в скучное протокольное мероприятие. Однако пафосное торжество превратилось в чистой воды капустник, причем с легкой руки самого виновника: Третьяк и вправду мужик что надо. Презрев все свои лавры (в том числе, статус лучшего хоккеиста XX-го века по версии IIHF и звание лучшего вратаря в истории хоккея), Владислав Александрович взял управление на себя: весело отобрал у конферансье микрофон, поднялся на сцену, позвал туда В. Тихонова – легендарного тренера советской сборной – и своих друзей-хоккеистов. После сдержанных панегириков в адрес друг друга, великие спортсмены запели «Команду молодости нашей»:

Со спортом мы расстанемся не скоро,

Но время не унять и не сдержать.

Придут честолюбивые дублеры,

Дай Бог им лучше нашего сыграть!

Тебе судьбу мою вершить.

Тебе одной меня судить,

Команда молодости нашей,

Команда, без которой мне не жить!

Гости стали подпевать, весь зал встал... а я не смогла: ноги не слушались, горло перехватило, из глаз хлынули слезы – симптомы вы уже знаете. Меня накрыло мощнейшее чувство единения со своей страной и ее историей, в какой-то части переплетенной с моей собственной, а еще – гордость, и корни этой гордости произрастали из детства... Тогда перед моим внутренним взором возникла картинка из детства: конец семидесятых годов, поздний вечер, я засыпаю в своем закутке за шкафом... на стене пляшут тени от экрана черно-белого «Огонька» – отец смотрит хоккей. Мама в темноте гладит белье, то и дело на него шикая («да тише ты, дети же спят!!!»), но он не может сдержать сдавленных, полных восторга возгласов: «Мальцев, давай... Якушев! Вот чертяка... Харламов, родной, гони ее, гони! Шайбааааа!!!». Мои мама и папа! Такие молодые, живые и все еще вместе, и мы с братом маленькие: вся жизнь впереди.

А вот пассаж, иллюстрирующий перетекание синдрома Стендаля в пиковые переживания Маслоу.

...Лет десять-двенадцать назад я поправляла здоровье в Абано-Терме – небольшом итальянском городке, известном своими горячими источниками и целебной грязью. Как же мне нравится это место и жизнь, которую я там веду! С утра – заплыв в бассейне с минеральной водой, затем бальнеологические процедуры. После обеда – длительные прогулки по окрестностям, неспешное чтение на террасе, а еще – регулярные вылазки в Венецию, до которой сорок минут на электричке. Ах, Венеция, жемчужина моего сердца! Сколько раз была и каждый – как первый... А в тот день я ездила туда специально – посетить Сан-Микеле, знаменитый остров-кладбище: давно хотела – звали к себе могилы Стравинского, Бродского и Дягилева.

В то время я была захвачена идеей создания коллекции на тему творчества Иды Рубинштейн – весьма посредственной балерины, но экстраординарной женщины. В свое время ее энигматическая, немного восточная красота, эпатажные манеры и самоуверенность (и все это при весьма скромных артистических талантах) убедили самого Дягилева: Сергей Павлович включил Иду в труппу своих «Дягилевских сезонов». Так родился знаменитый балет «Шахерезада»: Н.Римский-Корсаков написал музыку, А.Бенуа – либретто, а Лев Бакст создал эскизы костюмов. По словам последнего, Ида была прирожденным мимом – воплощенным синтезом трех искусств: литературы, живописи и музыки, и это сочетание потрясло Париж 1910 года. Не только Зобеида в ее исполнении, но и весь стиль жизни Иды вне стен театра «Шатле» стал объектом для подражания, в том числе, и в манере одеваться. Этими платьями я и грезила.

В итоге к тому, что случилось дальше, я подошла эмоционально разогретой. Вернувшись в отель, быстро поужинала и отправилась в курзал: в тот день из Падуи приезжал классический секстет во главе с местной знаменитостью – тенором, чью фамилию я не запомнила. Концерт был изумительный! Сочный, глубокий, богатый обертонами голос певца творил со мной что-то невообразимое. Если звук – волна, то эта волна била мне прямо в сердце, заставляя все тело вибрировать на одной с ней частоте. Как... как можно так петь?! Под занавес солист исполнил романс Неморино из оперы Г. Доницетти «Любовный напиток»:

Una furtiva lagrima

Negli occhi suoi spunto…

M’ama! Si, m’ama lo vedo, lo vedo.

Un solo instante i palpiti

Del suo bel cor sentir!

На фразе «M’ama! Si, m’ama lo vedo» («любит, я знаю – она меня любит») оно и случилось: меня затрясло, полились слезы, но было не стыдно, ибо плакала не я одна. Эгрегор охватил зал, люди не скрывали эмоций: похоже, это был коллективный синдром Стендаля.

...Прошло несколько лет. Поздним осенним вечером я возвращалась с работы. Обычно вождение меня успокаивает, а езда по пустой дороге – тем более, но в тот раз на душе было смутно: в формате бизнеса я чувствовала себя на распутье. Деньги зарабатывались тяжело, их едва хватало на поддержание предприятия, но не привычного образа жизни: я не могла себе позволить не то что отпуск в Европе, но даже билеты на концерт. А тогда в Москву приезжал Р. Виллазон – мой любимый тенор и любимый Неморино. Я прямо умирала по нему и корила себя за несостоятельность: билеты стоили от трехсот долларов, и это было мне не по средствам. «Как-то оно да будет», – успокаивала я себя и просила Боженьку дать знак: все сложится, я сильная, все будет хорошо! До дома, как и до полуночи, оставалось минуть пять, и я включила радио. «Скоро наступит новый день, – сказал диктор. – Будет день – будет пища. А пока послушаем романс Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток». Исполнитель – известнейший мексиканский тенор Роландо Виллазон. Он выступит семнадцатого октября в Москве в концертном зале им. П. И. Чайковского только один раз. Всем добра, все сложится – все будет хорошо!».

Полагаю, комментарии излишни. Я свернула на обочину, остановила машину, вышла в ночь и, глядя на звезды, слушала... Это и был знак: Бог со мной.

И последняя зарисовка. Девять лет назад с группой товарищей я впервые побывала в Непале, в Гималаях. В тот день мы делали переход из Кагбени в Муктинат – горную деревушку, где должны были встать на постой. Забрались довольно высоко (около 3700 метров), путь лежал вдоль обрыва: слева от тропы простиралась колоссальная пропасть, за которой виднелись зубцы Южной Аннапурны и отроги Главного Гималайского хребта. Справа произрастал реликтовый лес, такой густой и зеленый, что хоть «Аватар» снимай. Здесь, в высокогорье, громадные рододендроны скукожились до кустарника, усеянного белыми и лиловыми цветками, а за место под солнцем боролись пихты, сосны и кедры. Изножья вековых деревьев устилал пышный, раскидистый мох, а с крючковатых ветвей свисали бурые лохмотья лишайника. Пения птиц не было слышно – слишком высоко!.. Вокруг стояла архетипическая тишина.

Однако эти красоты меня не занимали – все силы уходили на движение. Высота и угол подъема давали о себе знать, в голове было только одно: беречь силы и следить за дыханием. И все-таки трекинг сродни динамической медитации! На третий-четвертый час ходьбы впадаешь в состояние почти транса: критическое мышление притормаживает, и ты возвращаешься к себе первородному, то есть своему природному естеству. Боже мой, как это прекрасно! Ибо отлично прочищает мозг: ложишься спать опустошенным, а наутро встаешь с новья – начинаешь день с tabula rasa.

В состоянии транса оно меня и настигло – это переживание... едва ли не самое сильное за всю жизнь. Глядя под ноги, я методично тащила себя в гору и вдруг уперлась взглядом в громадный, карат на десять, бриллиант. Он покоился в самой сердцевине эхеверии пурпузорум, повсеместно распространенного суккулента (в подростковом возрасте я увлекалась кактусоводством, кое-что помню). Сверкая так, что было больно смотреть, бриллиант походил на каплю воды – собственно, это она и была. Я остановилась, и вдруг мой мозг пронзила мысль крайне банальная, но в тот момент показавшаяся мне вершиной словесности: а ведь в этой капле росы, как в зеркале, отражается вся красота мира!.. Я подняла глаза и словно впервые увидела все, что меня окружало: и эту бездонную пропасть, полную воздуха и света, и синее-пресинее небо, и снежно-белые пики Эвереста, и древний сказочный лес. Вся эта Божественная Красота в буквальном смысле поглотила меня: я стала частью ее, а она – мною. Сраженная совершенством замысла Творца, я пала наземь и разрыдалась... Никогда прежде я не чувствовала себя такой близкой к Нему, такой ничтожной и такой богоподобной – и все это одновременно.

...Со школьных времен мы все знаем эту фразу: «Красота спасет мир». До сих пор идут споры, что имел в виду Достоевский: полагаю, все же внутреннюю (нравственную) красоту. Я дизайнер, художник-прикладник, для меня архиважно как созерцание, так и создание красоты. Из этого ракурса интерпретация Н. Рериха мне кажется более емкой: «Осознание красоты спасет мир». Всего одно слово, а как все меняется! У Рериха много глубоких мыслей: «роскошь есть антипод Красоты»; «всегда помните... там, где нет величавой простоты, нет и Красоты, значит, нет и Высшего Присутствия». И еще: «...ничто так не очищает мысли и не поднимает вибрации наши, как искусство: в этом божественная мощь его. Повышение наших вибраций есть то, к чему должен стремиться каждый приблизившийся к Свету, к Учению... что и есть цель нашего существования. Поэтому в книгах Учения столько места уделено понятию Красоты. Сказано: “Понимание Красоты спасет мир”». На мой взгляд, это означает следующее: смысл жизни, независимо от того, творец ты или прагматик, – в постоянном стремлении к совершенству, то есть Красоте. Нет другого пути, кроме непрерывной эволюции – познания себя через познание мира, и этот путь не заканчивается даже с последним вздохом: он продолжается в наших делах и том, что мы оставим после себя. На этой высокой ноте я и хочу закончить. Так победим!