В Гаагу я приехала, когда в Гемеентес-музее уже заканчивали упаковку без малого сорока картин Пита Мондриана для московской выставки. В хранилище меня встретил ряд желтых кофров, у каждой картины — свой, сделанный на заказ, внутри которого независимо от внешних условий в течение трех суток сохраняется исходная температура и влажность. На всякий случай, мало ли что. На кофрах выделялись этикетки: Амстердам, Нью-Йорк, Сан-Паулу и — Tretjakov Galerij, Moskou. Мондриан — знаменитость, и обречен без конца гастролировать.

Я гуляю по Гемеентес-музею в лучший из возможных дней — в понедельник, когда музей закрыт, и ничто: ни назойливый шепот других посетителей, ни щелчки фотокамер, ни шаги смотрителей — не отвлекает меня. Есть только я и Мондриан. И мой провожатый по залам — музейный куратор Ханс Янссен. И у нас троих есть хороший шанс подружиться.

Здание этого музея очень подходит Мондриану. Построенное в середине 30-х годов, оно представляет тот строгий и величественный вариант ар-деко, который пробивается временами сквозь сталинский ампир — огромный холл, многометровый рельеф, немного жесткая архитектура с яркими цветными полосами. В 1996 году абстракции Мондриана показывали в Пушкинском, и Ханс Янссен жалуется мне, как странно и нелепо они смотрелись в Белом зале, особенно в нише, с бронзовыми кариатидами по бокам. На Крымском Валу, в безликом здании новой Третьяковки, они точно будут уместнее.

В Гааге Мондриана показывают в окружении других участников группы «Стиль», одним из основателей и вдохновителей которой он был вместе с художником и архитектором Тео ван Дусбургом. Картины, столы и стулья, архитектурные макеты выставлены вперемежку — предметный и архитектурный дизайн стал логичным продолжением живописных экспериментов. У сложной системы залов и коридоров, в которые вписана экспозиция, есть свое объяснение. Но нам с Хансом важно другое — показать мне Мондриана так, как должны увидеть его зрители московской выставки, с очевидной логикой развития, которая привела художника от реалистических пейзажей к знаменитым полотнам с цветными полями.

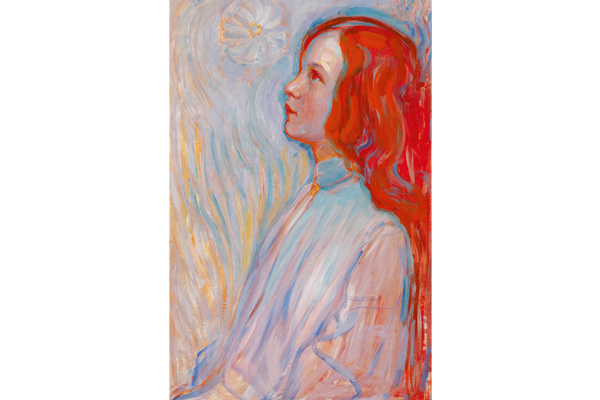

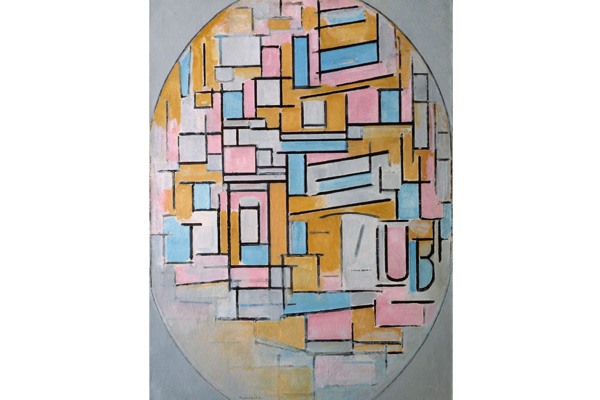

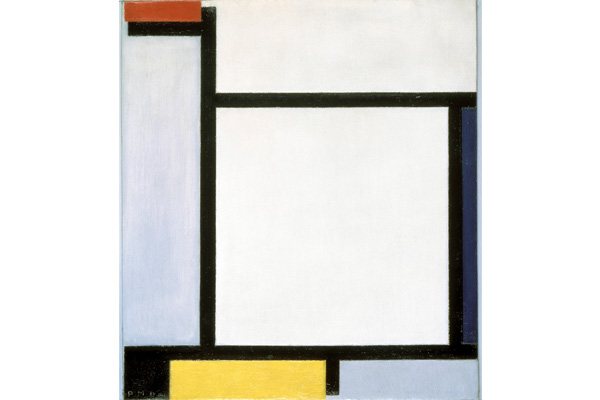

Мондриан начинал свою карьеру с того, что писал на заказ портреты, пейзажи и нежные акварели с розами. В запасниках Гемеентес-музея я нахожу портрет мастифа, домашнего любимца одного из заказчиков. В нем все как повелось в классическом голландском портрете со времен Рембрандта и Хальса, с «золотого» XVII века — темный фон, разворот фигуры на три четверти, умные и печальные глаза. В пейзажах Мондриана меня больше всего поражает цвет — сиреневый необычайно красивого тона, все оттенки охры в ночных деревьях, яркие всполохи красного на фоне желтого и голубого. Потом он увлекается кубизмом. Деревья и портреты прекрасных женщин распадаются на геометрические фрагменты, «подсмотренные» у Пикассо и Брака. Фигуры сменяются линиями, словно художник рисует лабиринт, холсты покрывает сплошная сетка разноцветных прямоугольников. И, наконец, возникают классические абстракции Мондриана — четкие вертикали и горизонтали делят холст на части, а в его палитре остаются только три цвета — красный, синий и желтый, и три «антицвета» — белый, черный и серый.

Квадраты, квадраты, квадраты — кажется, Мондриан был на них помешан. В одном из залов выставлены макеты его мастерских в Амстердаме, Париже и Нью-Йорке. Интерьер двух последних напоминает его картины: поверх белых или серых стен пришпилены картонные фигуры разных цветов и размеров. Несколько лет назад в музей приехал пожилой американец, который рассказал, как приходил ребенком вместе с отцом к Мондриану, и каждый раз художник повторял одну и ту же шутку. Он вручал мальчику апельсин и говорил: «Жаль, что он не квадратный». Потом ставил пластинку и снова повторял: «Жаль, что она не квадратная». Мальчик с отцом приходили раз в неделю, и каждый раз на мольберте стоял новый холст, а на стене была новая композиция картонных фигур.

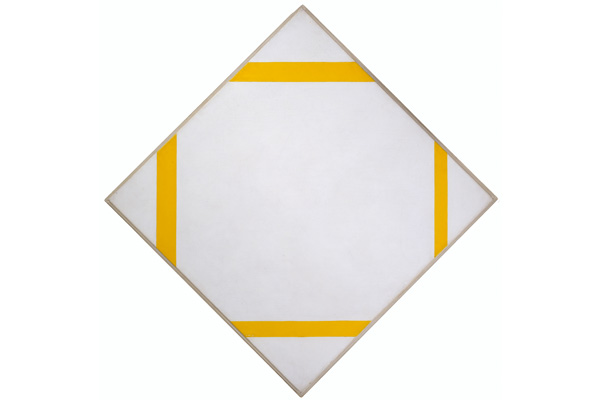

В 1910-е годы с разницей в несколько лет в разных концах Европы картины без сюжета возникают у Кандинского, Мондриана и Малевича. Что-то такое витало в воздухе, что суть искусства перестала помещаться в классический набор сюжетов, и красоту и высшую гармонию стали искать в их отсутствии. В одном из залов я нахожу витрину с виниловыми пластинками Мондриана. Тут в основном джаз — он был его большой поклонник. Когда в 30-е годы в Париж приезжал на гастроли Луи Армстронг, живший там в это время Мондриан не пропускал ни одного концерта. Другую деталь его жизни, поданную со свойственным голландцам чувством юмора, я обнаруживаю в музейном магазине. Это колода карт для игры в «Квартет» с изображением 52 женщин в жизни Мондриана. Правила игры просты: собрать квартет карт одного типа — семью, возлюбленных, поклонниц, партнерш по танцам, однокурсниц, коллекционеров… «Как может быть, что его живопись при этом столь неэмоциональна?» — спрашиваю я Ханса Янссена. «Вы правда думаете, что она неэмоциональна?» — отвечает он. За этими словами следует трюк, на который наверняка попадались многие, и не только женщины, в мастерской Мондриана. Мы останавливаемся перед «Композицией с серыми линиями». Это ромб, исчерченный вдоль, поперек и по диагонали. Ханс просит меня отойти подальше, а сам подходит к картине и начинает показывать — вот в этом треугольнике белый фон становится чуть темнее, а здесь он снова светлеет, линии меняют толщину и яркость, краска иногда матовая, а иногда с добавлением лака и потому чуть блестящая. Я всматриваюсь в изображение, чтобы заметить все эти нюансы, и в награду оно «оживает» — игра оттенков и фактур придает сухой композиции глубину и объем, а перекрестья линий начинают мерцать как звезды. Нужный эффект достигнут — я еще долго не могу оторваться от картины.

Позже мы сидим с Хансом Янссеном, который кажется мне кем-то вроде адвоката, который снова и снова убеждает меня в живописности и красоте абстракции, в старинном артистическом кафе в центре Гааги и говорим о восприятии искусства. Вся наша жизнь становится быстрее и технологичнее, мы привыкаем, что все должно быть мгновенно: реакция тачскрина, ответ Google на заданный вопрос, — и с этим ожиданием приходим и к произведениям искусства. Мгновенный взгляд, кадр в айфоне, его копия в инстаграме — и бегом дальше. «Фастфуд-арт» — у моего визави вырывается неожиданное сравнение. Картины Мондриана не из этой серии. Невооруженным глазом заметно, сколько раз менялось положение каждой линии, пока идеальная с точки зрения художника гармония не была достигнута. Ни одна композиция не симметрична, ни одна картина не повторена в точности дважды.

По этому же принципу у сподвижников Мондриана появлялась мебель — уникальное решение для каждого стола и стула. Позже модели запустят в массовое производство, но в первых экземплярах чувствуется «самодельность», как будто мастер-любитель сделал без чертежа и смотрит на результат. Понравится — оставлю, не понравится — переделаю. Влияние Мондриана распространялось все дальше. Всего полчаса на машине, и вот мы в Утрехте, около дома, который кажется остроумным архитектурным воплощением его картин: белые блоки соседствуют с цветными, на фасаде пять оттенков серой краски, чтобы усилить объем, желтые и красные опоры, черные ставни. Архитектор Геррит Ритвельд построил его для Трюсс Шредер, которая, очевидно, была одной из первых голландских феминисток, которой надоело жить в традиционном доме с картин малых голландцев. Тихий бунт против многовекового жизненного уклада, который был сродни отказу от сюжета в живописи.

Я продолжаю путешествовать по Нидерландам и теперь встречаю напоминания о Мондриане повсюду — дома, расчерченные на квадраты синего, белого и красного цветов, кажется, начинают меня преследовать. Мой взгляд натыкается на них в Роттердаме на берегу канала, они стоят вдоль дороги на моем пути в Амстердам. В конце концов я начинаю понимать Ива Сен-Лорана, который именно Мондриана выбрал для коллекции зимних платьев 1965–66 года, а двадцать лет спустя повесил три абстрактных полотна в своей парижской квартире. И уже перестаю удивляться живучести и повсеместности его идей.

Читайте также: