Мертвые не едят

Евдокии Ивановне трудно говорить по-русски. Она медленно подбирает слова, и от этого каждая ее фраза приобретает неожиданный вес и убедительность. «Мертвые не едят. Только живые едят», — произносит она и жестом приглашает нас к импровизированному столу: могильному холмику ее сестры, накрытому кухонной клеенкой. Мы пробуем пироги с рыбой и деревенский квас. Мы почти не думаем о том, как странно брать пироги с могилы — все вокруг делают то же самое. Мы — московский десант из фотографов Александра Сорина и Алексея Ершова и меня — в коми-пермяцкое село Большая Коча приехали именно ради этого обеда. Мы воодушевлены перспективой поучаствовать в языческой традиции редкой сохранности, аутентичной и экзотической, пережившей и переварившей, не заметив, ХХ век, вместе с его революциями, войнами, модернизациями и другими историческими катастрофами.

Раз в году кладбище Большой Кочи становится самым оживленным местом в округе — все пространство заполняется родственниками похороненных здесь коми-пермяков. Многие живут в самой Коче, кто-то приезжает из соседних деревень, некоторые — из Перми и других больших городов, куда продолжают уезжать жители деревень в поисках работы. Все проводят этот день одинаково: в середине ночи начинают печь пироги, утром приходят на кладбище, раскладывают традиционные блюда коми-пермяцкой кухни на высоких могилах, удобно устроенных как будто специально для этого. Поминают родных, затем ходят на соседние могилы — обсуждать бытовые новости, смотреть на подросших детей. Они видят друг друга только раз в году — на Семик, четверг седьмой недели после Пасхи, за три дня до Троицы.

«Кто-то на могилу цветы приносит, а мы угощение, — Евдокия Ивановна анализирует смысл ежегодного кладбищенского обеда. — Родных поминаем. Много еды люди приносят, друг другу раздают. Мертвые ведь все равно не едят». Я пытаюсь поспорить. Когда-то считалось, что мертвые едят — раз в год, во время ритуального обеда на кладбище, куда язычники приходили специально, чтобы задобрить своих покойников. Евдокия Ивановна не согласна: «Только живые едят». Сейчас почти никто не помнит, зачем нужно есть на могилах — так всю жизнь делали родители и бабушки, и вообще, «Семик — это святое».

Родителям и лешему

Коми-пермяки приносят на Семик гораздо больше еды, чем могут съесть. Принято плотно есть самим и обильно угощать соседей или случайных гостей вроде нас, московских журналистов. Приглашения всегда очень настойчивые. Те, кто помоложе и живут в городах, объясняют свою настойчивость традиционным гостеприимством. Те, кто постарше и остались в деревнях, оправдываются необходимостью показать уважение к мертвым. И только этнографы пишут в книгах о том, что поглощение еды любым существом, от соседей по дому до деревенской собаки, приветствуется, потому что все они в этот день кормят не себя, а мертвых. Чтобы весь следующий год прошел хорошо, мертвые должны «хорошо кушать». За маму, за папу.

Мы стараемся быть вежливыми и едим изо всех сил. Поэтому наша этнографическая экспедиция на некоторое время становится гастрономическим туром. Переходя от могилы к могиле, мы пробуем коми-пермяцкие специалитеты и, как внимательные ресторанные критики, сравниваем региональные и семейные особенности национальной кухни. «Возьмите пирог. Здесь мама наша… Попробуйте манник! Обязательно выпейте пива». На одном конце кладбища самые вкусные шаньги — открытые пироги с ячменной крупой, манкой или творогом, на другом — главное ритуальное блюдо, рыбный пирог «черенянь»: местная рыба запекается в тесте целиком, вместе с головой и чешуей. Многие угощают пирогами с «пистиками» — молодыми побегами хвоща, которые пригодны в пищу только одну неделю в году; чуть реже можно встретить «калигу» — сладкую брюкву. К выпечке прилагается деревенский овсяный квас — густая белесая жидкость — и самодельное пиво темного цвета. Пиво с совсем маленьким градусом и больше всего похоже на привычный нам заводской квас, поэтому особенно опасно для легкомысленных туристов. С каждым новым подходом идея расспрашивать коми-пермяков о Семике кажется все менее удачной: все и так понятно.

«Жизнь такая штука, что когда-нибудь все равно придется», — назидательно произносит Николай. Он уже три года не был на могиле матери, а в этом году приехал из Перми — прикоснуться к корням. Обряды, которые нужно соблюдать, Николай помнит не очень хорошо, поэтому отправляется консультироваться с соседями: после того, как разложены угощения, нужно зажечь ладан и три раза обнести его вокруг могилы по часовой стрелке, произнося молитву. В конце над могилой дымом ладана ставится воображаемый крест, после этого можно приступать к застолью.

«Раньше все бражку варили, все! А теперь вот пьем водку паленую», — говорит Дмитрий из деревни Маскали и протягивает мне стопку. Обдумывая возможные последствия «паленой» водки, но помня и о своей роли представителя мертвых, я отпиваю полглотка. Содержимое рюмки оказывается обычной покупной водкой нижнего сегмента рынка. Видя мои мучения, Дмитрий предлагает вылить остатки прямо на могилу своего дяди: «А что, пусть тоже выпьет». Отец Дмитрия два года назад потерялся в лесу. Его мать, сидящая напротив меня, плохо говорит по-русски. Используя сына как переводчика с коми-пермяцкого, она рассказывает о том, как ходила в лес отбивать мужа у лешего: накрыла пенек скатертью, поставила рыбный пирог черенянь и домашнее пиво. Леший угощение проигнорировал и мужа не вернул. Завершая рассказ, мать неожиданно переходит на русский: «Хер его знает, куда пропал. Я на лавочке сидела и осталась одна».

Удавленники и праведники

«Можно я покурю? Анатолий ведь тоже курил», — с трудом произносит пьяный мужчина, тыча сигаретой в могильную плиту. «Какой еще Анатолий? Здесь лежит наша бабушка Аграфена!» — жена оттаскивает мужа от могилы бабушки и толчками в спину выпроваживает в сторону кладбищенских ворот. В два-три часа пополудни Семик подходит к концу и большинство людей расходятся по домам. С некоторых углов кладбища слышны пьяные песни и выкрики: те, кто не смог подняться после ритуального обеда, остались лежать прямо поверх могил, в обнимку с крестом или, наоборот, глядя в небо и патетично разбросав руки в стороны. К вечеру они доползут до дома, но будут пить до самой родительской субботы.

Строго одетая и похожая на монахиню Оксана, ее трое сыновей и муж — районный ветеринар, собирают пироги, сворачивают скатерть и устанавливают на могиле новые венки с пышной пластиковой хвоей и истошно-розовыми розами. Оксана решительно настроена остаться здесь до тех пор, пока все не разойдутся — так рекомендовала ее свекровь, хранительница традиций. Один из старших сыновей Оксаны, лежащий в могиле под новыми венками, умер только полгода назад. У него первый Семик, поэтому родные должны уйти с кладбища последними. «Нам сказали, что он удавился, но я не верю, — говорит Оксана, — он ведь совсем не пил и был очень работящим».

Самоубийство через повешение — такая же традиционная черта коми-пермяцкой культуры, как бытовая вера в лешего или пирог с пистиками. Представители всех финно-угорских народов вешаются чаще других, но, в отличие от Финляндии или Венгрии, здесь не ведется никакой профилактической работы, и почти в каждой семье есть удавленник. Коми-пермяки о своих финно-угорских привычках не думают. Они переживают самоубийство родных как трагическое следствие пьянства или гиперчувствительности: «с женой были проблемы», «без работы сидел, не выдержал».

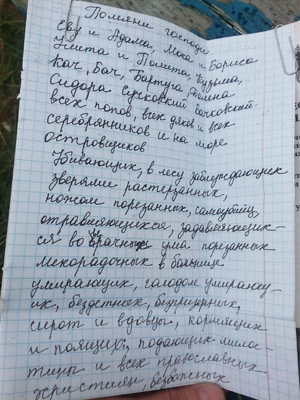

Оксана протягивает мне пластиковый стаканчик с кагором: «Мы не пьем, а вино хорошее, жалко». Наученная Дмитрием из деревни Маскали, я пытаюсь вылить кагор на могилу ее сына, но Оксана протестует: у нее с собой книжка «Как вести себя на кладбище», и в ней написано, что выливать алкоголь на могилу — грех. Я прошу посмотреть книжку: она издана в 2009 году в Сретенском монастыре и состоит в основном из молитв, которые рекомендуется читать, поминая родителей, детей и другие категории умерших. К книжке прикреплен листок бумаги с переписанной от руки «особой молитвой» — этот текст мы уже слышали парой часов раньше у одной из могил. И он не очень похож на обычную молитву. Скорее, на заговор.

Христиане, атеисты, коммунисты

«Помяни, Господи, Ева и Адама, Мока и Бориса, Улита и Полита, Кузьма, Кач, Бач, Портог и Домна, Сучковских, Бачковских, всех попов, всех дьяков, всех серебрянников, на море островщиков, пустынщиков, убивающих, в лесу заблуждающих, зверями растерзанных, ножом порезанных, пострелянных, самоубийцы, отравляющихся, задавляющихся, в омраченных ума, парализованных, лихорадочных, в больнице умирающих, с голоду умирающих, бездетных, беспризорных, сироты и вдовицы, кормлящих и поящих, подающих милостины и всех православных христиан, безбожных, коммунистов...» — поет бабушка Мария. Уже наступила родительская суббота, и мы отправились на старое кладбище в деревне Борино, в пяти километрах от Большой Кочи. В этот день северные коми-пермяки ходят на «важ-важжес» — обряд поминания старых предков. Это апогей нашего этнографического приключения — самая древняя часть коми-пермяцкой культуры, актуальная до сих пор и неразрывно связанная с языческим культом предков.

На холме возле Борино когда-то действительно было кладбище, но сегодня не осталось ни одной могилы: после войны хоронить стали на новом, в ста метрах отсюда. Старики приходят сюда по субботам перед Троицей, чтобы помянуть предков и тем самым обеспечить себе хороший год, без несчастий и болезней. Чтобы сделать все правильно, нужно знать обряд, поэтому собравшиеся на важ-важжес долго ждут бабушку Марию: она точно знает, как надо. Перед тем, как запеть «особую молитву», Мария подбирает старую консервную банку, поджигает в ней шишку, найденную под ближайшей сосной, и обносит самопальной ладаницей огромный деревянный крест, установленный в самом центре холма. «Возьми семьдесят семь ключей от семидесяти семи замков, отопри семьдесят семь дверей и отпусти наших родителей на честный, на праведный обед», — заканчивает Мария. К ней присоединяются несколько женщин разного возраста, все вместе они поют несколько православных поминальных молитв, после чего всех зовут к столу. Нужно снова много есть: после этого «праведного обеда» старые предки должны остаться довольными и еще год не пакостить живым.

Родные мертвецы

Василий Иванович Гагарин — учитель истории и замдиректора школы, руководитель разнообразных школьных проектов по сохранению коми-пермяцкой культуры, борец за статус Большой Кочи как культурной столицы финно-угорского мира, директор школьного музея, модератор большекочинской группы «Вконтакте» и владелец единственной на все село избы с вайфаем. Благодаря Гагарину мы и попали в Большую Кочу. Одновременно исследователь и практик, он собирает фольклор и реконструирует забытые обряды, читает академические труды и сам верит в силу старых коми-пермяцких слов. Рассаживая нас на своей кухне, Гагарин предлагает каждому съесть по пирогу. Пробуя начинку из домашней индюшатины, мы обсуждаем удивительный синтез коми-пермяцкого язычества и православия. «Всегда нужно оставить несколько пирогов дома, — прерывает нашу кухонную этнографию хозяин. — Если умершие не дойдут на Семик до кладбища, то наверняка явятся домой в облике гостей».

Мы идем в школьный музей — хранилище предметов разной ценности, разложенных по периметру большой комнаты на первом этаже здания администрации. Рассматриваем найденное недалеко отсюда украшение в пермском зверином стиле с изображением «человеко-лося», разбираем записки коми-пермяцкой знахарки, слушаем лекцию о том, как правильно ткать загробные пояса (так же, как и обычные, но в обратном порядке). Гагарин объясняет происхождение Моки и Бориса, Улита и Полита, героев «особой молитвы» — это мифологические основатели коми-пермяцких деревень Мокино и Борино и их жены. Гораздо проще обстоит дело с самоубийцами, заблудившимися в лесу, растерзанными зверями или умирающими в больнице, которые тоже перечисляются в молитве-заговоре. Это хорошо сохранившийся культ «заложных покойников» — людей, рано умерших насильственной смертью и потому опасных для своих живых односельчан. Их нужно задабривать с двойной силой: болтаясь между мирами до конца положенного им срока жизни, они способы приносить болезни и засухи. «К мертвым у нас относятся с уважением, но без страха», — говорит Гагарин. К этому моменту мы хорошо понимаем, о чем идет речь: на коми-пермяцком кладбище мы уже и сами чувствуем себя как дома.

Наконец, подходим к столу с документами. «Недавно один поисковый отряд прислал нам сообщение — они нашли останки солдата из Большой Кочи, выпускника 1941 года», — говорит Гагарин и открывает школьный журнал со списком класса: Березовский, Волчек, Дубовский, Жолковский, Касперович, Левкович… Это дети спецпереселенцев из деревни Усть-Онолва, для которых в школе был создан специальный русский класс. Гагарин рассказывает, что таких деревень в коми-пермяцком крае было много, ссылать сюда начали еще в начале 1930-х. В 1932–1933 годах в этих краях был страшный голод, и известны случаи, когда целые деревни спецпереселенцев не могли пережить зиму. Находили их только весной.

Мы все еще в Большой Коче, но нашему этнографическому бегству в мир коми-пермяцких древностей, заговоров и прочих забавных языческих привычек приходит неожиданный конец. Вместо фольклорных коми-пермяцких персонажей, чужих и поэтому как будто ненастоящих, перед нами встают наши собственные мертвецы — политические ссыльные из Москвы или Петербурга, погибшие на севере Пермского края от голода, не успев адаптироваться к местному климату и деревенскому хозяйству. И их уже никак не накормить. «Что бы ни происходило в стране, у нас все будет в порядке, лишь бы картошка зародилась, — подводит итоги Гагарин. — Скоро здесь снова могут появиться ссыльные. Так нам не привыкать».