Людмила Петрушевская: Мания розы

Нашей семье – нам с Женей и маленьким Кирюшей – негде было жить. К Жене меня не пускали с ребенком его родители, не хотели делать из своей квартиры в высотке на Котельнической коммуналку, а у меня протестовала мама, что у нее нет своей комнаты, потому что там теперь Женя, а мы живем с ней и Кирюшей в одной комнате втроем.

И вдруг удалось снять квартиру, найти грузовик для перевозки Жениной кровати, и мы уехали в тьмутаракань, в лесные просторы Конькова-Деревлева, на край света.

Мы оказались в роскошной почти пустой квартире из двух смежных комнат, на шестом этаже, с балконом, который выходил в глубокий овраг.

Был конец зимы, вокруг лежали снега, сияло солнце.

Наступило тихое семейное счастье после нескольких лет разлуки, когда Женя лежал по больницам (он разбился в экспедиции, упал со скалы).

Не было телефона. И телефона-автомата в доме тоже не было. А я уезжала раз в три дня на телевидение в Останкино, сдавать работу.

Я была рецензентом, в свою смену смотрела целый день первую программу ТВ и писала разгромные отчеты о передачах редакции пропаганды: «Ленинский университет миллионов», ЛУМ, к примеру, или «Шаги пятилетки» – эту передачу, услышав позывные и дикторское торжественное «Шшыги пятиле-е-тки!», всегда рвался ко мне в кухню смотреть пятилетний как раз Кирюша, он был убежден, что это про них, про пятилеток. Записав парочку фраз косноязычного ведущего ЛУМа, я для развлечения убирала звук, и выступающий мужчина молча разводил руками, как бы танцуя сидя и шлепая при том губами, как рыбка.

Я досматривала каждую передачу до финала, мало ли, будет сбой, и так весь день (мы работали в паре с Мариной Сперанской, делили программу пополам). Затем я писала штук семь-восемь рецензий и на следующее утро убегала на работу, где мы с Мариной отдавали свои произведения печатать на ротапринте. Рецензии наши потом рассылали по редакциям. Это была прекрасная работа, никто меня не трогал, я валяла, что хотела, от души, я даже стенографировала особенно шикарные выражения ведущих и дикторов («Вся работа молодежной программы была напыщенна интересными событиями»). Фельетоны я писала, тайно хохоча. Семьдесят-восемьдесят штук в месяц.

Потом-то нас разогнали, но речь не о том.

Однако же весь этот мой рабочий день Женя оставался один с ребенком, Кирюша пропадал на воле, в просторах Конькова, на ледяной горке, на солнышке, в снегах – и один раз мне даже наябедничала тетенька у подъезда: «Это ваш мальчик? Он ест хлеб из помойки!» Дома-то был обед, Женя ждал, разогревал, но поди ищи ветра в поле.

В целом-то Кирюша так проходил курс лечения от бронхиальной астмы – один умный врач (он работал с больными детишками в бассейне, занимались они греблей, такой тип лечения) сказал мне: «Отпускайте мальчика бегать и гулять по четыре-пять часов в день, давайте ему свободу, а тут в бассейне он вспотеет, волосы будут мокрые, как вы его по морозу поведете домой-то!»

И однажды я вернулась вечером с работы (дорога в одну сторону занимала полтора-два часа), поймала Кирюшу за домом, отряхнула, как могла, от ледяных катышков, привела домой. Все как обычно. У Жени все уже было горячее, на плите.

Но! На столе стояла чужая пустая тарелка с красным донышком и красной обводкой по краям. Борщ?

– Тебя кормили?

– Соседка приходила, Света.

Света? Мы еще ни с кем тут не знакомились.

Но дверь в нашу квартиру всегда была не заперта, чтобы Кирилл мог свободно бегать туда-сюда.

Понятно.

(Женя обладал одной особенностью. Он притягивал к себе людей, и уже через пять-десять минут, если мы сидели в гостях, все обращали на него внимание, хотя он преимущественно молчал, а отвечал, слегка заикаясь. Девки начинали хлопотать-кормить, «Женя, тебе это, Женечка, тебе то». Мужской пол втягивал в беседу, уважительно слушал. А в больницах, когда я забирала своего мужа, происходило одно и то же – его стягивались провожать, и не только подружки-медсестрички, но и врачи.

Как будто он был новый мессия.

Он действительно знал будущее. Заранее меня предупредил, что не доживет до тридцати лет.)

Итак, борщ и соседка Света.

Эта соседка Света обнаружила, видимо, что дверь приоткрыта, Кирюша не прикрыл, что ли. И ее притянуло к Жене как пылесосом, и вскоре она уже пришла с кастрюлькой, тарелкой и сковородкой. Или просто с двумя полными тарелками.

Женя сидел сытый. Есть он уже не мог.

Но вскоре Света опять пришла – теперь с ужином.

Состоялось наше знакомство.

Оказалось, что Света живет в соседней квартире. У нее муж – известный художник (правда, глухонемой), две дочки. Муж, рассказала Света, говорит и понимает по губам, и у него есть дорогой слуховой аппарат, привезли из-за границы, но в ушах от него возникает такой шум, что начинается головная боль.

(Впоследствии натюрморт этого художника, одуванчики в шарообразной стеклянной вазе, я увидела в прихожей квартиры Ролана Быкова, над телефоном.)

То есть этот художник был знаменит «в кругах».

И дверь в их квартиру вела богатейшая, железная.

Но речь пойдет о другом.

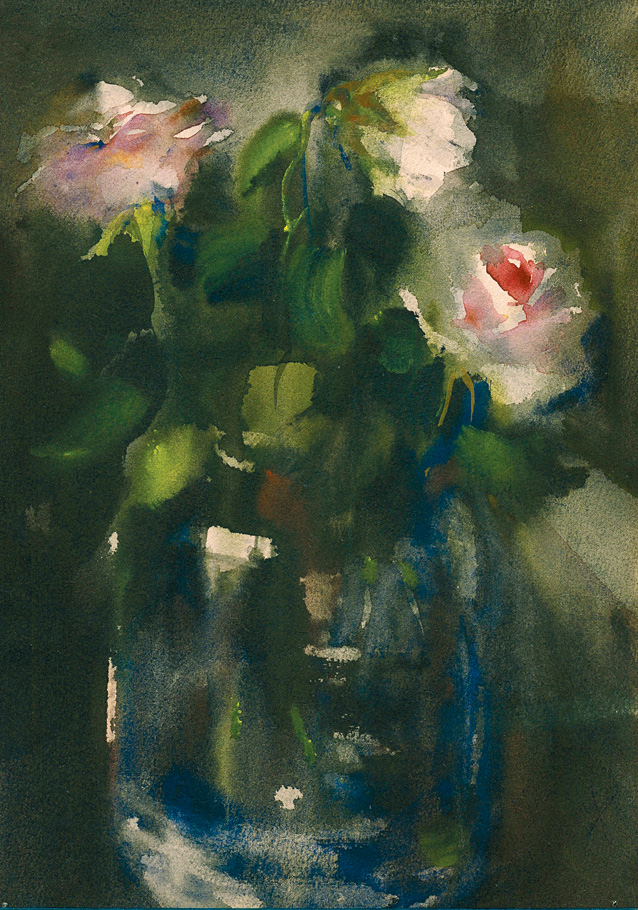

У нас в квартире было немного книг, однако для меня существовала одна драгоценность, редкость – небольшая монография Врубеля, купленная в букинистическом. А там имелась акварель «Роза в стакане».

Я была сражена, ранена в самое сердце этой акварелью. Впоследствии я искала ее – их оказалось несколько – в разных музеях, в Русском мне на нее указали служители, подвели к витринке, закрытой пологом. Там она тоже была, акварель, не выносящая света.

Но это произошло много лет спустя, когда Жени уже давно не было на свете.

Данная книга меня терзала, я все время к ней обращалась, именно к розе. Что-то там в ней заключалось. Может быть, весь мир. Она выглядела слегка как галактика, развернутая по спирали. А стакан содержал в себе свет, преломившийся на грани водной поверхности. Стебель тоже преломлялся меж этих трех миров – воздуха, стекла и воды (ведь вода в стекле особенно собирает в себе сияние дня, по крайней мере у Врубеля).

Вскоре Света пришла, пригласила на день рождения. Женя вообще не склонен был к общению, предпочитал работать (он состоял научным сотрудником в Акустическом институте), Кирюша, как всегда, болтался на своей горке в просторах Конькова-Деревлева, и идти пришлось мне.

А дарить-то нечего. Магазинов в этой дыре не существовало, а уже надвигался вечер. И я понесла в подарок единственное, что у меня имелось, – монографию Врубеля.

Света для меня была спасением, каждый раз, уезжая на целый день в «Останкино», я терзалась в буквальном смысле слова – и стоя в набитом автобусе, полчаса до метро с долгими остановками, когда впихивались орды опаздывающих, и стоя в тесноте в вагонах метро (две пересадки), и затем стоя как огурец в банке в троллейбусе от метро до «Останкино» – я заставляла себя не думать, что может произойти в незакрытой квартире с моими двумя мужчинами.

Так и случилось! Один раз, вернувшись, я застала у дверей дома взбудораженную толпу жильцов. Они сказали мне, что уже послали человека звонить в милицию. А что случилось? А по подъезду бродит с железным прутом какой-то сумасшедший алкаш, видно, из той рабочей общаги за оврагом. И он колотит в двери палкой, ищет кого-то, чтобы убить.

Я поехала на свой шестой этаж. Дверь наша оказалась едва прикрыта! На кухне маленький Кирюша стоял, вытаращив глаза, прижавшись к сидящему отцу. Женя был спокоен. В ответ на мои крики он сказал:

– Заходил, да. Какой-то пьяный. Он ушел.

(Только вчера я спросила Кирилла, что отец сказал тому человеку с палкой. Кирилл ответил: «Он сказал “уходи”». – «И все?» – «Да». – «И что?» – «И он ушел».)

Прошло сорок пять лет. Кирюша все помнит.

А тогда он завопил:

– У него железяка! Вот такая! Железяка!

Кирюша обожал все эти палки-железки, собирал их по полям в этой деревне будущего, но домой ему было запрещено их притаскивать. Прятал где-то.

А Света, соседка, пришла позже, когда снизу уже все поднялись и ходили по квартирам и узнавали, где что произошло. Милиция приехала через час и никого не обнаружила, как всегда.

Света все это время сидела за своей металлической дверью, а уж как звенит металл о металл! Сидела, обнявши своих девочек, пока в дверь били палкой. Не плакала, чтобы их не пугать. И не могла ничем помочь Жене.

В этот момент Света стала для меня родным человеком. Она думала о Жене, сидя за своей железной дверью! Я уверена, если бы не дети, она бы выскочила и покрошила бы этого пьяного идиота его же палкой.

И я понесла Свете моего Врубеля.

При этом я потеряла единственное окно в тот мир, где стоит стакан воды с веточкой и торчит огромная роза, разделенная на грани, как бриллиант. Так умел писать акварелью один человек на свете, Врубель.

Так нигде больше я и не нашла эту книгу.

И с этого расставания началось у меня безумие, мания Розы.

То есть я писала и другие цветочки – когда Ее было не найти.С