Dream Тим. Чистое искусство Тимофея Колесникова

Встреча в Басманном суде

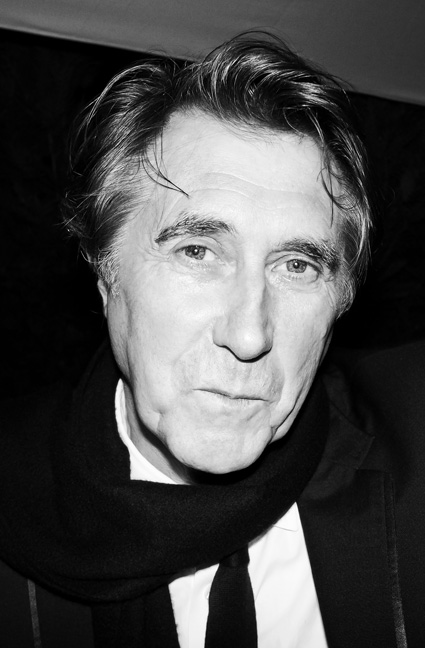

Мы познакомились в Басманном суде. Точнее, я встречал его где-то и раньше. Но тут мы простояли спина в спину почти три часа, и я успел вдоволь насмотреться на его шевелюру, гвардейскую осанку, белый свитер, обтягивающий мощные плечи борца или ватерполиста. Первая мысль: актер? Тогда почему я не знаю его имени? Лицо знакомо, но в кино я его никогда не видел.

Шло первое судебное заседание по «театральному делу». В зал нас не пустили.

Мы стояли в длинном коридоре, молча прилипнув к монитору, где то и дело всплывали изображения Кирилла Серебренникова, сидящего в клетке. И это зрелище наполняло душу таким леденящим ужасом, что все боялись пошевелиться.

Время от времени парень в белом свитере доставал маленькую камеру, размером не больше дамской пудреницы, наводил ее на экран монитора и щелкал, как мне казалось, совершенно бессмысленно. Что тут снимать? Но эти щелчки, похожие на стрекот цикады в ночи, возвращали в реальность. В них был какой-то другой, деятельный и живой ритм, не желавший подчиняться мертвенной церемонии, разыгрывавшейся у нас на глазах. И сам фотограф в белом как будто выпадал из ситуации всеобщего смятения. В нем была какая-то величественная отрешенность. С высоты своего двухметрового роста он наблюдал за происходящим без всякой надменности, а с заинтересованным любопытством. И даже с сочувствием. Но при этом не забывал нажимать на спуск, почти не выбирая никаких ракурсов и как будто не думая об освещении. Потом белый свитер (как я его про себя окрестил) исчез.

И встретились мы спустя две недели уже совсем при других обстоятельствах: старинный особняк, гала-ужин, black tie, вечерние платья в пол, баснословные драгоценности… Весь этот фарфорово-хрустальный мир, существующий в параллельной реальности Басманному суду и его окрестностям. Тем не менее за аперитивом все говорили только о Кирилле.

Мой незнакомец на этот раз был в идеально сидящем смокинге Gucci. Все с той же платиновой камерой на запястье, которую он легко вскидывал, едва поднося к глазам, и, ослепительно улыбаясь, делал несколько безошибочных, как контрольный выстрел, щелчков. Дамы расцветали под его взглядом и готовы были позировать бесконечно. Мужчины, забыв о бокалах с недопитым виски, подбирали животы и принимали наиболее выигрышные с их точки зрения позы. Этот маленький спектакль на фоне логотипа знатного бренда был разыгран как по нотам.

В какой-то момент дошла очередь и до меня. Он тут же вспомнил, где мы недавно виделись. И по его лицу я понял, что он не ожидал меня тут встретить. Не то чтобы нас связывала какая-то страшная тайна. Тем не менее что-то почти родственное, какой-то душевный контакт, отделявший нас от других гостей, вдруг на секунду возник и еще больше усилился, когда он протянул мне руку: «Тимофей». Наверное, так встречаются и смотрят друг на друга люди, пережившие вместе кораблекрушение или побывавшие в лифте, который должен был разбиться. Но не разбился. Все, как видите, живы. И даже смеются, едят суши и надеются на счастье.

Мы обменялись телефонами. А через какое-то время он сам позвонил.

Звезда Салехарда

…Мы сидим в маленькой квартирке на Смоленском бульваре. Одна стена сплошь завешана фотографиями. В основном это черно-белые портреты. Лица, лица, лица… Знаменитые, безвестные, случайные прохожие, мировые звезды. Все в одну кучу, без всякой табели о рангах. Смотрят по-разному: пытливо, будто стараясь понять, кто и зачем их сейчас снимает; с напускным равнодушием («О сколько вас упало в эту бездну…»); с лучезарной, победительной улыбкой — мастерство не пропьешь! Тысячи оттенков, полутонов, неуловимых обертонов. Тимофей Колесников ловит своей камерой, как сачком бабочку, это невыразимое состояние души, когда человек абсолютно открыт, обнажен, распахнут. Когда он забывает о своей маске и еще о тысяче дел, которые его неотступно ждут за кадром. Но есть этот миг «сейчас и навсегда», за который Тимофей отвечает. И надо ему просто довериться, отдаться, подчиниться. Он не станет требовать слишком многого. В лучшем случае попросит подойти к какому-нибудь дереву и прижаться к нему щекой, как это сделал по его просьбе выдающийся фотограф Юрген Теллер. Или просто замереть на фоне белой стены и глядеть прямо в камеру, как Наоми Кэмпбелл. Или не замирать, не позировать, просто жить, дышать, смеяться, как это умеет Наталья Водянова — многолетняя подруга и героиня множества его фотосессий. Кого-то может удивить и даже шокировать соседство мировых топ-моделей с портретом одного из главных апостолов русской сцены Анатолия Васильева. Или голая задница светского фотографа и большого раздолбая Алексея Киселева рядом со снимком могилы Марлен Дитрих. Но это жизнь! Беспрерывный поток жизни, проходящей через камеру, глаза и душу фотографа Тимофея Колесникова. Что-то от этого потока осталось на стене на Смоленском бульваре, что-то — на жестких дисках, которые Тимофей увезет с собой в Америку.

Наша встреча состоялась как раз накануне его отъезда. Мы пили какой-то необыкновенный зеленый чай, который Тимофей заваривал сложно и долго, демонстрируя непостижимое для меня искусство чайной церемонии, и, несмотря на неизбежные предотъездные хлопоты и нервы, демонстрировал буддийское спокойствие и безмятежность. Откуда это в нем? Откуда непоколебимая уверенность, что весь мир принадлежит ему? Что Нью-Йорк тоже будет готов пасть к его ногам, как когда-то Москва?

«Россия — страна возможностей» — эту фразу я подсмотрел у него на стене. Обычная дощечка. Белые буквы на черной доске. Но они могли бы стать девизом не только Тимофея Колесникова, но и всего его поколения. Салехард — крошечный город с населением пятьдесят тысяч жителей, расположившийся прямо на Полярном круге. Морозы страшные, до —56 градусов. Машину утром не завести. Сколько себя помнит, зимой стабильно спал в одежде. И даже не представлял, как возможно иначе. Детство прошло на улице Геологов, 26. Родители, ковер, телевизор. Перекошенный двухэтажный дом. Без воды. Один коридор вдоль дверей. У каждого своя большая бочка. Раз в месяц приезжала водовозка — как правило, по воскресеньям. Шланг тянули в окна, а потом передавали друг другу. Поскольку выпивать все начинали с вечера пятницы, трезвых было немного. Случались драки. Но этот ритуал со шлангом, из которого текла вода, как-то всех на время примирял.

— Я рос невероятно пугливым и мнительным ребенком. Боялся всего. Боялся выходить из дома. Атмосфера вокруг была очень агрессивная. Но меня воспитывали хорошим человеком, христианином. Я был очень скромный, застенчивый, послушный. Старался прилично учиться. Хотя это начало девяностых. Абсолютно героиновые годы. В школе кололись все. Я видел горы шприцев в туалете, видел старшеклассников, сползавших по стене в наркотическом трансе. До сих пор непонятно, как мне удалось этого избежать. Наверное, причиной был мой дикий страх. Ну и мама, конечно. Она буквально билась за меня. Она подсовывала мне разные брошюры про опасность наркотиков. Дня не проходило без ее разъяснительных бесед. Она сама была медик и знала, к каким последствиям это может привести.

Как теперь вспоминает Тимофей, с родителями особого дружеского контакта не получилось, но была любовь и уважение. Мама родила его в 37 лет — большой поколенческий разрыв. Многие вещи хотелось бы скорее забыть, но прошлое настигает. Например, он не выносит запаха бензина. Отец служил у разных начальников водителем и по воскресеньям часто таскал сына в гараж, где шел, конечно, бесконечный кутеж. И эти разговоры шоферов, их выпивка с закуской на газетке, разложенные запчасти на полу. Тимофей до такой степени не любит всё, что связано с автомобилем, что, даже получив права, не захотел водить. Но это позже, уже в Москве. А пока он ходит по маршруту, который ему предписан судьбой и его местом прописки: школа, потом нефтегазовый институт, куда поступил без всякого блата, и областная газета «Полярный круг», где с шестнадцати лет работает штатным фотографом.

— Это вообще фантастика. Прихожу в редакцию. Можно поговорить с главным редактором? Можно. Почему-то меня к нему пускают: кабинет, книги, пахнет свежим лаком... «Я буду делать для вас лучшие снимки, — объявляю с порога. — Буду делать для вас все первые полосы», — почти выкрикиваю я. А так совпало, что газета тогда праздновала юбилей — пятнадцать лет, а их единственный штатный фотограф в честь праздничка запил на две недели. Короче, меня отправляют в отдел кадров, где оформляют на полную ставку. И я начинаю работать просто как бешеный. Снимаю всё подряд. Меня освобождают от занятий в институте. Ну как же, чувак делает первые полосы. Это круто! Под конец года получаю серьезный заказ — снять серию портретов «Красивые люди Севера». Разные там оленеводы, предприниматели, начальники… Теперь меня уже знают все. Тимофей — звезда Салехарда. Через год устраиваю свою первую выставку «Твои эмоции». Это были «социальные» фотографии: удивительно, но в 17 лет меня волновали брошенные дети, пенсионеры... На выставку пришли все главные люди города. Окна музея выходили на центральную площадь, где горел Вечный огонь. Почему-то запомнилось больше всего это соседство моих фотографий с Вечным огнем. И мысль, которая вдруг пронзила меня: «А что же дальше?»

А дальше была Москва. Что ж еще? Его приезду предшествовала долгая эпопея по сбору денег, изматывающая осада главного спонсора, аукцион-продажа работ. В результате в Москву он приехал с двумястами тридцатью тысячами рублей, из которых сто шестьдесят тут же ухнул на покупку аппаратуры. Это был самый дорогой Canon из всех возможных, с кучей разных неподъемных прибамбасов. Долгое время Тимофей пребывал в уверенности, что чем лучше аппаратура, тем она тяжелее. Поднять его рюкзак было невозможно, таскать на себе — геройство.

Но он мужественно штурмовал с ним все главные глянцевые цитадели столицы. Срабатывали энергия, харизма, страсть и невероятная жажда работы. Впрочем, у него не было выбора. Он знал, что больше не вернется в Салехард. И даже когда с разницей в год один за другим умерли родители и Тимофей поехал их хоронить, то пребывал в каком-то мутном тумане. Неужели это его город? Неужели он тут жил когда-то?

— Родители похоронены в разных местах на одном кладбище. Но я верю, что души их соединились. Мама говорила, что жила с отцом только ради меня. Когда я приезжал в гости, атмосфера была довольно нервная. Нам сложно было общаться. Восемь лет мама боролась с онкологией, очень сильная была. У меня почти не осталось ее фотографий. Женщина, которая ее лечила и помогала духовно, убедила, что ей нельзя фотографироваться, мол, это отбирает энергию. Я как раз в это время всерьез занялся фотографией. Так получилось, что я снимал всех, кроме своей семьи. А отцу ничего не надо было, только чтобы его оставили в покое. Он приходил с работы, включал телевизор и сидел, уставившись в него. И так изо дня в день. Через год после мамы его не стало. И эти два моих приезда в Салехард стали каким-то одним больным сном. Опять я стою в пустом холодном зале, опять передо мной гроб, опять все плачут. И та же самая «ГАЗель», везущая нас знакомым маршрутом на кладбище.

— Родня еще осталась?

— Да, скорее всего. Но я привык к одиночеству, для меня это очень живое, независимое состояние. У меня есть братья и сестры, близкие мне по духу.

Connect, еще connect!

Тимофей наливает мне чай. О своих печалях он рассказывает без всякой мелодрамы. Его послушать, так жизнь — это какой-то фильм братьев Коэн и джазовые импровизации Бенни Гудмена. Есть в его историях, как и во всех фотографиях, какая-то насмешливая саркастичность, веселая невозмутимость бывалого солдата, проведшего бессонную неделю в окопе, но продолжающего шутить. И правда, ну не рыдать же теперь. Россия — страна возможностей.

— Представляешь, когда приехал в Москву, я не знал, кто такие геи!

— Неужели у вас в Салехарде не было ни одного?

— Может, и были, но я об их существовании не подозревал.

— Кроме этого каким было самое сильное впечатление от Москвы?

— Все переживания были связаны с фотографией. С самим моментом проявления снимков. Получилось, не получилось. Есть кадр, нет кадра. От одной мысли об этом у меня начинали колотиться сердце и трястись руки. Случались шоковые состояния. Спасало только то, что я снимал ночью и дико хотел это сразу же увидеть. Однажды просыпаюсь. Где я? С кем я? Где камера? Ее нет. Плевать на камеру, страшно потерять отснятый материал. Звоню в «Симачев», где зажигали всю ночь. Нет ничего. Обшарил всю квартиру. Машинально открываю полупустой холодильник. Там стоит камера прямо со вспышкой и смотрит на меня в упор. А рядом початая бутылка вина. О счастье!

Потом было потрясение, когда он осознал, что его дорогущая, тяжеленная техника больше не нужна. К тому времени у Тимофея скопились немалые долги. И он решил загнать всё содержимое своего рюкзака, да и сам рюкзак в придачу. Это было невероятное облегчение: во-первых, он раздал долги, а во-вторых, распрощался с черным горбом у себя за спиной.

В переходе на Курском вокзале он купил маленькую, невесомую камеру за двести долларов. И испытал нечто похожее на счастье. Но это было недолго. От ежедневных впечатлений у него взрывался мозг. Бывало так, что он снимал по семьсот человек в неделю. Москва выжимала по полной. В какие-то дни он был не в состоянии даже разговаривать и валился плашмя на кровать, чтобы проспать двенадцать часов. Но проснувшись, бросался в столичную круговерть вновь.

— Чего хотелось больше всего?

— Безумия. Мы могли веселиться сутками напролет. Для этого не нужен был повод. Никаких препаратов. Одного бокала шампанского вполне хватало.

Жизнь как вечный праздник, как нескончаемая рейв-вечеринка, на которой король — Тим! Куда девался хороший, воспитанный мальчик из Салехарда? Теперь он летает частными бортами, зажигает в парижских кабаре с трансвеститами и в берлинских сквотах с мировыми звездами перформанса. Фотографирует первых красавиц мира. В двадцать три года у него своя студия и штат, которому он ежемесячно выплачивает зарплату. Его фото печатают Vogue, Dazed & Confused, целый ряд итальянских изданий. Редакторы знают: тех, к кому никогда не пробиться через плотный частокол из секретарей и ассистентов, Тим возьмет с ходу за положенные пятнадцать-двадцать секунд. Все звезды его, все редакционные и рекламные бюджеты для него. Он звезда!

— Какой же я был мерзкий, как пошло иной раз себя вел! Сколько друзей от меня тогда отвернулось! И как стыдно об этом сейчас вспоминать. Что спасло? Трезвое понимание того, что мое «звездное» сияние стремительно гаснет, как только в моем объективе оказывается настоящая звезда. Так было, когда я снимал Наоми. Так было с Канье Уэстом, когда я забыл включить вспышку. И получились концептуально очень черные и одновременно очень сильные кадры. Впрочем, иногда случались моменты, которые заставляли меня поверить, что всё не напрасно и я тоже чего-то стою. Однажды я встретил Александра Николаевича Сокурова. У нас было несколько фотосессий. На мой взгляд, удачных, но я не был до конца уверен, что он меня помнит. А тут он меня узнает. Мы здороваемся. Он меня обнимает и говорит: «Привет, мастер!» Это было круто. Сам Сокуров!

Чай на Гудзоне

Как у любого фотографа, у Тимофея есть свой кумир в мире фотографии. И в каком-то смысле даже учитель. Это Хельмут Ньютон. Первый раз он специально прилетел в Берлин, чтобы побывать на его могиле. Прямо в аэропорту купил красные розы и поехал на кладбище. Могилу нашел быстро. Одна роза досталась Марлен Дитрих, ведь они там рядом. Самое главное, чему он научился на портретах Ньютона и других великих фотографов, это вступать в мгновенный контакт со своей моделью. Глаза в глаза. Тут же, без долгих прелюдий. Тимофей это называет английским словом connect. «Законнектиться» — главное условие любой удачной фотосъемки.

— А были случаи, когда нельзя было снимать, а ты снимал?

— Это самое сложное в нашей профессии. Вечная дилемма: что отобрать, что можно показать герою, что лучше удалить? Люди расслаблялись со мной, потому что знали: я их не подставлю. Их доверие и открытость сделали меня тем, кто я есть сегодня. Я легко могу распрощаться с любым кадром, если в нем нет подлинной эмоции, если от него не идет энергия жизни. В конце концов, эмоции не имеют срока годности. Они остаются на фото такими же свежими и яркими, как тот день, когда я снимал.

В какой-то момент Тим перестал снимать светские вечеринки. Ни за какие деньги! Кличка «светский фотограф» ему надоела. Он переключился на театр. Сделал серию великолепных портретов для «Гоголь-центра». Теперь он всё снимает на черно-белую цифру. Мечтает заняться чистым творчеством. Закрыл студию, распустил свой штат. Всё делает сам. Медленно, вдумчиво, серьезно. Никакой суеты и непременного желания покорять новые вершины. Правда, в какой-то момент на горизонте возник Нью-Йорк, где он никогда не был. Почему бы не отправиться туда? Он давно подумывал об отъезде из Москвы. А если начать всё сначала? Я спрашиваю, есть ли у него контракт с каким-нибудь агентством или частной галереей. Нет. Ничего нет. «Есть друзья, знакомые, связи?» — допытываюсь я с упорством старшего товарища, привыкшего давать советы и наставлять на верный путь. Ничего всерьез, уклончиво отвечает Тимофей.

— Ну хорошо, а что ты сделаешь первым делом, когда приедешь в Нью-Йорк?

— Пойду к воде, сяду на набережной, заварю себе чай. Буду смотреть на Гудзон и пить чай.