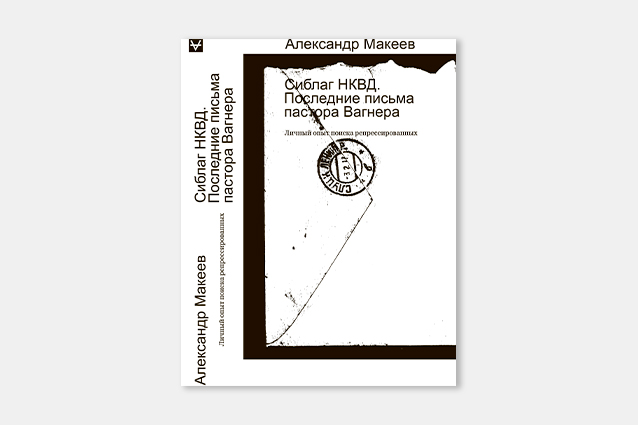

Личный опыт поиска репрессированных. Книга победителя премии «Сделано в России» Александра Макеева

Начало. «Отец рассказывает сыну историю»

Я родился в Сибири, в городе Томске, сорок лет назад. Мои родители не были коренными сибиряками, но к тому времени этот город стал для них настоящей родиной. Папа появился на свет в Казахстане, в городе Актюбинске. Мама — в Тамбовской области, но когда она была еще младенцем, вся семья переехала в Братскую область вслед за отцом-машинистом — он работал на строительстве БАМа. Родители приехали в Томск получать высшее образование, познакомились и стали томичами. Здесь родились мы с моей старшей сестрой. Здесь же я в 2000 году окончил исторический факультет Томского государственного университета и получил специальность «историк, преподаватель истории». Преподаватели получали копейки, и мало кто работал по специальности — все зарабатывали как могли. Не стал исключением и я. Увлекся музыкой, начал работать со звуком — звукорежиссура стала моей профессией на ближайшие пятнадцать лет. Однако интерес к истории семьи все в корне изменил.

Когда что-то происходит прямо перед носом, постоянно, с самого детства — это не кажется чем-то необычным, скорее, воспринимается как данность, обыденность. Интерес, если и приходит, то гораздо позже, когда появляется возможность увидеть привычное со стороны. И тогда примелькавшаяся до незаметности вещь становится открытием. Подобно легенде о Ньютоне и падающем яблоке — все видели, что яблоки падают, но никто не задавался вопросом: почему? Ты всю жизнь жил с чем-то рядом — и лишь через много лет понял, что именно находится прямо перед тобой.

Мне никогда не казалось странным то, что мой папа — русский, но родился в Казахстане. Не казалось необычным, что его маму зовут Фрида, а у его тети, с которой мы с сестрой проводили много времени, потому что она жила со своим мужем в Томске и, по сути, заменила папе мать, — совсем не русское имя Гильда. Было немного обидно, что нас с сестрой отдали в специализированную немецкую школу. Это не всегда понимали друзья во дворе, это нас вроде как выделяло. В этой школе, впоследствии ставшей гимназией, многие учителя носили немецкие фамилии, немецкий язык преподавали со второго класса, а в учебной программе старших классов были «Литература Германии», «Технический перевод», «Гид-перевод» — все на немецком языке. Частично на немецком вели историю и астрономию. Дома было очень много книг, и абсолютно буднично среди прочих смотрелись книги на немецком. С бабушкой Фридой, которая жила в Екатеринбурге с семьей старшего сына, Виктора, мы иногда переписывались на немецком для школьной практики. И я никогда не задавался вопросом, откуда она знает этот язык.

Как-то раз, когда я учился во втором или третьем классе, папа рассказал мне о том, что бабушки Фрида и Гильда — немки, их папа, Вольдемар Вагнер, был священником и пропал в лагерях, а дочерей (еще была младшая — Изольда) вместе с их мамой, прабабушкой Паулиной, сослали в Казахстан. Я наивно рассказал об этом одноклассникам в школе, и порой это служило хорошим поводом для дразнилок. Для нас тогда все было просто, как в советском кино: если немец — значит, фашист. Один раз пришлось даже подраться, когда одноклассник Андрей Попов сказал мне, что моего прадедушку сослали правильно. Я ничего не знал о прадедушке, но это почему-то обидело меня до слез — помню этот момент до сих пор.

Уже в сознательном возрасте, переехав жить в Санкт-Петербург, я смутно начал понимать, что на самом деле произошло с прадедом. Я знал о том, что перед высылкой семья жила в Ленинграде. Вот я иду по тем улицам, по которым, возможно, ходили они. Вот передо мной церковь, в которой служил мой прадед. Вот Павловск, где жила семья, а вот и «Большой дом» — печально известная громадина — крепость на Литейном проспекте, где прадед сидел под следствием, где его допрашивали и где в очередях, в надежде узнать хоть что-нибудь о судьбе своего мужа, стояла моя прабабушка. Эти женские очереди, с их ужасающим отчаянием, описала в своей повести «Софья Петровна» Лидия Чуковская, которая знала об этом времени не понаслышке.

Прошлое стало для меня гораздо ближе, но сделать первый шаг тогда я так и не решился. Несколько раз ходил вокруг «Большого дома», один раз даже открыл эту массивную дверь и вошел, но, увидев там огромную очередь и суетящихся людей, ждать не решился и поспешил уйти. Честно признаться, я чувствовал страх. Не поверхностный страх, когда ты пугаешься какой-то неожиданности, а страх животный, какой-то глубокий, засевший в костях. Страх, что обо мне узнают «там».

В моей семье никто не знал, что произошло с прадедом. От него просто перестали приходить письма. Последнее пришло летом 1937 года с железнодорожной станции Яя (нынешняя Кемеровская область). Удивительно, что эта станция — сейчас поселок городского типа — находится буквально в сотне километров от Томска, но ни мой отец, ни бабушка Гильда, по крайней мере на моей памяти, туда не ездили. В 1957 году, через 22 года после ареста Вольдемара, семья получила документ из Кемеровского городского ЗАГСа — свидетельство о смерти. В нем было сказано, что Владимир Богданович (так на русский манер Вольдемара Готтлибовича Вагнера называли в документах) умер 12 ноября 1942 года от уремии на почве заболевания почек. Вот и все.

Шли годы, мы с женой перебрались из Петербурга в Москву, у нас родился сын. Видимо, эта перемена в моей жизни и послужила своеобразным толчком: пружина начала раскручиваться. Сейчас, много читая о ГУЛАГе и семейной истории, я часто встречаю рассказы о том, как человек начинает интересоваться прошлым своей семьи именно после рождения ребенка. Потому что только родителям, полностью ответственным за маленькую жизнь, становится понятно, что значит попасть с детьми, например, в ссылку. Что значит, когда тебя кто-то насильно разлучает с твоими детьми. Недавно я посмотрел документальный фильм о четырех парнях, литовцах, отправившихся в экспедицию на север Якутии, куда когда-то давно были сосланы их прадеды и прабабушки. Они хотели увидеть это место и поставить там памятник своим предкам. В фильме один из них рассказывает: такое желание и понимание важности у него возникло именно после рождения ребенка. Он понял, что пришлось пережить его родным.

Очень похожий случай описывает в своей книге «Памяти памяти» Мария Степанова, говоря о книге Рафаэля Голдчейна «Я сам себе семья»:

«Начало проекта (а как еще это назовешь) похоже на все начала: отец рассказывает сыну историю, шаг за шагом все глубже в нее погружаясь. Судя по всему, Голдчейн не очень интересовался семейными делами до тех пор, пока не стал родителем; в его доме о прошлом не говорили, тайная немота — своего рода запечатанность, как у бутылки с посланием, которую еще не пора открыть — вещь обыкновенная, “у нас не принято было об этом вспоминать”, “он всегда молчал”, “она не хотела говорить об этом”, повторяют внуки и правнуки. Он жил там и сям, в Иерусалиме, в Мехико, в Торонто, и ближе к сорока годам, с рождением сына-первенца, понял вдруг, что ему сейчас примерно столько же лет, сколько было его дедушкам и бабушкам перед Второй мировой, — и что он ничего о них не знает, даже о тех, с которыми прожил целую жизнь».

Я начал знакомиться с чужим опытом на сайтах, посвященных поиску информации о репрессированных. Стало понятно: нужна «цепочка» документов, которая подтверждала бы, что я — правнук Вольдемара. Так случилось, что именно в это время я восстановил связь с младшей сестрой моего отца — Ниной Александровной Макеевой, моей тетей Ниной. Мы не виделись около двадцати пяти лет, а тут я узнал, что она живет совсем недалеко, позвонил, и мы начали общаться. Тетя Нина отдала мне сохранившиеся у нее документы бабушки Фриды: справку о том, что Фрида училась в десятом классе в Ленинграде в 1941/42 году (попала в блокаду, в 1942 году ее эвакуировали); справку о том, что она была прописана в доме на канале Грибоедова. Но самое главное — свидетельство о браке, в котором Фрида сменила фамилию Вагнер на Макееву, и ее свидетельство о рождении. В этом документе на двух языках — русском и немецком — было четко сказано, что ее отец — Вагнер Вольдемар Готтлиб (Вагнер Владимир Богданович).

Итак, необходимые документы были у меня в руках. Словами той же Марии Степановой: «Приходит день, когда разрозненные участки того, что тебе известно, надо соединить в линию передачи». Я решил начать.

Первые запросы. Три приглашения из двух городов

Мой первый запрос в архив выглядел очень эмоционально. Я не имел никакого представления о том, как писать заявления и запросы. Почему-то казалось, что нужно на чем-то настоять, защитить своих предков, призвать архивистов к совести. Сейчас, когда написаны уже десятки запросов на самые разные темы, я иногда перечитываю тот, самый первый. Он выглядит крайне наивно и служит хорошим примером того, как делать не надо.

Тем не менее я нашел почтовый адрес Информационного центра (ИЦ) МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подписал конверт и опустил его в почтовый ящик. Казалось, это шаг в пустоту, в неизвестность. И все же это был мой первый шаг к осмыслению и преодолению семейного страха.

Прадеда арестовали в Ленинграде, здесь семейная легенда была точна и сомнений не оставляла. Но когда я изучал различные открытые базы данных репрессированных, везде говорилось о том, что его арестовали в Саратове в 1931 году и отпустили «за недоказанностью обвинений». Данные не сходились. Точной даты ленинградского ареста я не знал, как не знал и никаких биографических подробностей из жизни Вольдемара. Мне даже в голову не приходило, что арестов могло быть несколько и что не все они могли попасть в Книги Памяти, а оттуда — в базы данных. Но эти несовпадения нужно было проверить — и через несколько дней после питерского запроса я написал еще один: в ИЦ УМВД России по Саратовской области.

Через месяц в моем почтовом ящике лежало письмо. На штампе стоял адрес: Санкт-Петербург, Информационный центр ГУ МВД. Я перечитывал это письмо несколько раз, но никак не мог ухватить суть. Непонятен был даже язык: странные формулировки, очень длинные предложения с большим количеством сложных оборотов, цитат из законов и регламентов. Сейчас я и сам пользуюсь таким языком для написания запросов, но тогда это было в новинку. Ваш запрос, говорилось в письме, «в части, касающейся ознакомления с архивным делом в отношении Вагнера Вольдемара Богдановича» отправлен в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — и оттуда «вам будет дан ответ». Я понятия не имел, почему письмо переслали, мне даже в голову не приходило, что ФСБ и МВД имеют разные архивы и хранят дела по разным категориям репрессий.

Была в письме и вторая часть — о жене Вольдемара Паулине. На основании такого-то регламента, писали сотрудники МВД, для получения интересующей информации надо срочно, в течение тридцати дней, выслать нотариально заверенные документы, которые подтвердят мое родство с Паулиной Вагнер (к первому письму я приложил обычные ксерокопии), а также свидетельство о ее смерти.

Так я впервые столкнулся с абсурдными требованиями работников архивов. По идее, свидетельство о смерти призвано доказать: человек, о котором я хочу узнать, уже умер и не будет против того, что я интересуюсь его судьбой. Абсурд состоял в том, что год рождения Паулины — 1904-й. То есть на момент запроса ей должно было быть ни много ни мало 111 лет. Работники архива прекрасно это понимали, но требовали от меня доказательств ее смерти. Свидетельства у меня не было. Пришлось взять паузу.

В УМВД Саратова информации не оказалось, запрос отправили в УФСБ по Саратовской области «по месту возможного хранения документов». Оставалось только ждать.

А через месяц я получил заказное письмо из УФСБ Санкт-Петербурга. Открыл — и не поверил своим глазам. Помимо официальной справки, где кратко говорилось о сути дела в отношении Вольдемара и о том, что я могу приехать и лично с ним ознакомиться, в конверте лежали копии нескольких листов материалов дела: анкеты и части одного из протоколов допросов. До этого момента я никогда не думал, что эти документы можно получить вот так, по почте. Я сел за стол прямо в почтовом отделении и все прочитал. В горле стоял комок, я вытирал влажные от слез глаза — ничего не мог с собой поделать, настолько сильно на меня подействовал вид настоящих документов того времени. Сейчас, когда с начала моего исследования прошло три года, я уже успел привыкнуть. Но первые ощущения от прикосновения к истории своей семьи помню до сих пор.

И понимаю, как мне тогда повезло: далеко не всегда дела содержат подробную биографическую информацию. А в анкете моего прадеда, помимо сведений о составе его семьи, были данные о других родственниках — сестре и трех братьях. Еще больше об этих людях говорилось в протоколе допроса, который как раз был посвящен биографии Вольдемара. На допросе прадед рассказывал о своих родителях, родителях жены, давал краткие биографические справки о каждом из братьев и сестре. Упоминал даже двоюродного брата Карла, который в начале XX века покинул родину и уехал в США — как сделали десятки тысяч немцев после того, как отношение к ним властей стало неуклонно меняться в худшую сторону.

В моих руках оказался настоящий клад. Никто из нашей семьи ничего не знал об этих людях. Я — первый.

Мне повезло, и не в последний раз. В Москве живет дочь самой младшей из дочерей Вольдемара, Изольды, — Ольга Александровна Аврамова, моя тетя Оля. Она рассказала мне о том, что в последние годы своей жизни Паулина жила у них в городе Гай Оренбургской области. Там же она умерла. И свидетельство о смерти Паулины хранилось у тети Оли. Она сделала для меня нотариальные копии — так появилось основание для ознакомления с делом Паулины в МВД Санкт-Петербурга. Я отправил копию туда и получил положительный ответ.

Вскоре написали и из УФСБ Саратова: действительно, дело Вольдемара от 1931 года на хранении имеется, я могу приехать в Саратов и ознакомиться с ним самостоятельно.

Итого — три приглашения из двух городов. Пришла пора ехать в архивы.