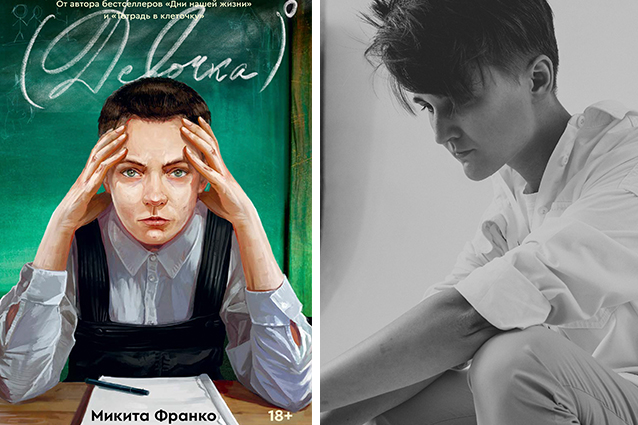

Микита Франко: «Девочка в нулевой степени». Отрывок из романа о поиске гендерной идентичности

Когда я был маленьким, мой старший брат рассказывал мне, что я подкидыш. И подкинула меня не просто какая-нибудь мать-кукушка, а другая инопланетная цивилизация: я выпал из космического корабля, когда тот пролетал над Землей, и свалился прямо к ним на балкон. Его мама, то есть уже наша, но тогда только его — Гордея, в общем, она, услышав шум, побежала смотреть, что случилось, и обнаружила меня. Делать было нечего, пришлось забирать меня в семью и растить как своего.

Я ненавидел эту историю. Мне не нравилось, что вся она сводилась к тому, что я лишний в семье, не имеющий к маме и папе никакого отношения. Впрочем, и про самого себя Гордей рассказывал, что он не представитель человеческой расы. На самом деле он из семьи вампиров, по ночам обращается в летучую мышь и вылетает в окно в поисках свежей крови.

— И как же ты оказался в этой семье? — спрашивал я скептически.

— Когда обернулся в летучую мышь, случайно улетел далеко и потерялся, — рассказывал Гордей и глазом не моргнув.

— И тоже прилетел сюда на балкон?

— Ага!

Я ворчал, мол, «да, конечно» и переставал его слушать.

Только позже, взрослея, я постепенно понимал, что Гордей был прав. Мы оба были как подкидыши, словно вырезанные в фотошопе и приделанные к другой картинке, где не совпадают ни свет, ни тени, и это видно, до безобразия видно, какие мы неестественные в собственной семье.

Наш папа — священник, а мама — матушка. Она не работает. Точнее, работает, но папиной женой. И мы были худшими детьми, которые только могли достаться христианской семье.

Особенно Гордей. Точнее, в детстве я так думал: «Особенно Гордей». Сейчас я уже не уверен, что он прям так уж «особенно». Но в своем характере он собрал по меньшей мере половину из всех смертных грехов, вот только мне они нравились. Он был обаятелен в этих грехах.

Например, он ел грязные яблоки прямо с деревьев. Само по себе это не грех, но он их воровал: залезал на забор, чтобы дотянуться до соседской яблони, и принимался набивать карманы. Иногда попадался на этом, и мама била его ремнем, а папа молился.

Школьный дневник Гордея пестрил замечаниями. Одним из моих любимых развлечений в детстве было читать их.

«Обливал из фонтанчика других детей».

«Сломал учительский стол».

«Плевался из окна».

«Обозвал Машу Тихонову пустоголовой овцой».

Я читал и радовался: какой прикольный у меня брат! Жалко только, что Гордей меня не любил. Он говорил, что я скучная трусливая девчонка. И еще, как и Маша Тихонова, пустоголовая овца.

Это была правда. У меня не получалось ничего из того, что с легкостью удавалось Гордею. Мне было страшно воровать яблоки: с заборов и деревьев слишком высоко падать.

Я вообще не мог залезть на дерево выше второго этажа — страшно. Я не умел красиво плеваться, ломать фонтанчики и учительские столы, обзываться, и все потому, что я был слишком труслив для этого.

Я был разочарован: Бог не наделил девочек ничем хорошим. Редко какая девчонка могла посоревноваться с Гордеем в ловкости, скорости, плевках и воровстве. Я таких никогда не видел, только слышал, что они бывают, этакие уникумы- исключения, как Зена Королева Воинов или Жанна д’Арк.

Девчонки в нашей округе вели себя как клуши: выходили во двор с толстыми пупсами и возили их в игрушечных колясках. Иногда варили кашу из грязи. Время от времени вербовали какого-нибудь мальчика и заставляли его играть в «семью». Он вскоре вырывался и убегал, бросая мать-одиночку и пластикового ребенка. Я его понимал: тупая игра. Когда им не удавалось завербовать настоящего мальчика, они просили меня играть за «папу», потому что я был похож на мальчика: короткостриженый лохматый ребенок в старой одежде старшего брата. Я ходил с какой-нибудь девчонкой по двору и возил перед собой розовую коляску.

— Тебе это нравится? — спросил я однажды у своей временной пятилетней супруги.

— Что? — не поняла она.

— Тебе это правда нравится?

Я выделил интонацией «это», как бы давая понять: такая

игра, дурацкая коляска, игрушечный ребенок, девочка-муж. Она была удивлена моему вопросу и сказала растерянно: — Ну да... А тебе?

— Мне тоже, — соврал я.

А что еще я мог сказать? Я должен был вести себя как положено и любить то, что положено любить. Мне не хотелось, чтобы кто-то начал подозревать, что я хочу быть мальчиком.

Но мое «хочу» не имело ничего общего с реальностью. Я был не способен. Просто не способен. Как бы я ни старался, я бегал медленней, я пинал мяч хуже, я плохо подтягивался на турнике, а всякий раз, когда хотел залезть на дерево выше второго этажа, из окна высовывалась мама и кричала, что это опасно и я упаду. Тогда я смотрел вниз, оценивал расстояние и, пожалуй, был готов согласиться, что это опасно. Но Гордею такого никогда не говорили, хотя кости мальчиков и девочек, скорее всего, ломаются одинаково.

Итак, я начал с того, что мы были подкидышами, не вписывающимися в православную семью, и это определенно так. Мы не отличались ни кротостью, ни скромностью, ни послушанием: Гордей доводил своим поведением всех до исступления, а я мечтал быть как Гордей.

— Иди поиграй с девочками в песочнице, — ворковала надо мной мама после завтрака.

— Но я хочу на футбол вместе с Гордеем!

— Это опасно, там большие мальчики, они могут больно кинуть в тебя мячом.

— В Гордея тоже могут!

— Я-то взрослый, а ты малявка, — хохотнул Гордей. Он страшно гордился тем, что опередил меня в рождении на целых три года.

— Я не малявка, — дрогнувшим голосом отвечал я.

— Я тебя старше, бе-бе-бе!

— Зато ты раньше умрешь! — выпалил я железный аргумент.

— Не факт, дядя Саша умер в прошлом месяце, а ему

было всего сорок, — заметил Гордей. — Так что, может, ты умрешь в сорок.

— Нет, ты умрешь в сорок!

— Ты!

— Ты!

— Тихо! — мама прервала наш спор. — Дядя Саша умер

от алкоголизма. Так что никто из вас не умрет в сорок, по- тому что вы не будете алкоголиками.

— Гордей будет алкоголиком, — заспорил я.

Но мама была не в настроении продолжать дискуссию и шикнула на меня:

— Хватит пререкаться, веди себя нормально.

Мама часто говорила: «Веди себя нормально» — нам обоим, но это означало разные вещи. Для Гордея это значило не воровать, не обзываться, никого не бить и ничего не ломать. Мой список был длиннее: не играть в опасные игры (то есть любые игры, которые «для мальчиков»), не носить одежду брата, не повторять за братом, не повторять за другими мальчиками, не повторять за другими девочками, если это плохие девочки (плохие девочки — это девочки, которые позволяют себе плеваться и высоко забираться на деревья, но я таких не видел). Существовал список хороших девочек, за которыми можно и нужно было повторять. Например, за Кариной: она мыла пол, помогала своей маме и всегда ходила гулять в юбке — вот и все критерии для определения хорошего человека.

Но мне не нравилась Карина, потому что она вечно вербовала меня в свою тупую игру в «семью». Я у нее как-то спросил:

— Почему я обязательно должен быть папой? Почему я не могу быть мамой, просто необычной?

— Таких мам не бывает.

— С чего ты взяла?

— Моя мама не такая. И твоя не такая.

И правда, наша выборка доказывала, что в ста процентах случаев мамы — это красивые хозяйственные женщины. Я был вынужден согласиться.

— Если хочешь играть за маму, тебе нужно носить платья и отрастить волосы, — заметила Карина.

«Я вообще не хочу играть в твою дурацкую игру», — чуть было не ответил я, но сдержался.

К тому же с ее словами было не поспорить, ведь все девочки на планете были нормальными. «Девочковыми» — я так про них говорил. Конечно, у всех была разная степень девочковости: например, Даша из моего детского сада была девочкой в десятой степени, она всегда носила только розовое, у нее с рождения были проколоты уши, и она являлась обладательницей огромной коллекции кукол Барби. Карина была менее девочковой: она носила одежду разных цветов и даже иногда штаны, ей не нравились Барби, но нравилось играть в «семью», и, несмотря на то что она была девочкой не в десятой степени, она все равно была достаточно девочкой для того, чтобы играть за «маму», ну и для того, чтобы никто не говорил про нее, что она странная. Про меня говорили.

Я и сам это знал. Я — девочка в нулевой степени. Тогда я еще этого не понимал, но теперь понимаю: что угодно в нулевой степени равняется единице.

Так что я был единицей. Единственным на планете. Инородным объектом, пришельцем, случайно упавшим с космического корабля на чей-то балкон. Может, это была правдивая история?

Приобрести книгу можно по ссылке