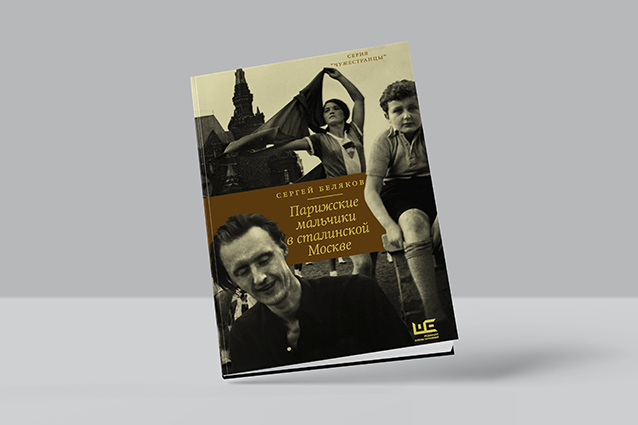

Георгий Эфрон: между двух огней. О романе Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве»

Марина Цветаева вспоминала, что, когда Мур родился, рядом с кроватью синим пламенем вспыхнула спиртовка. Можно сказать, первое, что увидел ее сын, было пламя. И последнее, что ему довелось увидеть, тоже было пламя. В огне брода нет.

…Только закончил читать книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова. Поначалу немного увяз во всех этих тортах, пломбирах, крабах и прочих деликатесах конца 1930-х годов, которые с таким сладострастием описывает автор.

Сталинская Москва у Белякова — это бесконечный пир, где блюда приготовлены по рецептам главного бестселлера эпохи «Книга о вкусной и здоровой пище».

В детстве я любил листать этот тяжеленный том в темно-вишневом дерматиновом переплете. Правда, половина продуктов к тому времени уже была недоступна простым смертным, тем не менее мама и бабушка время от времени что-то сочиняли по ее мотивам.

Но в конце тридцатых годов — самый расцвет, самый пик сталинского изобилия, разгар предвоенного пира, на который по чистой случайности были допущены два мальчика-эмигранта, два юных парижанина со смутным прошлым и еще более туманным будущим: Георгий Эфрон (Мур) и Дмитрий Сеземан (Митя). В чем-то их судьбы похожи. Оба родились и выросли за границей. Оба по вкусам и пристрастиям ощущали себя скорее французами. У обоих родители были завербованы НКВД. У одного недавно арестовали мать, брата и отчима. У другого — отца и сестру. Но почему-то это обстоятельство как будто их не очень заботит. Во всяком случае, они не склонны зацикливаться на своих печалях.

Зато их волнует роскошная блондинка, опереточная дива Милица Корьюс из «Большого вальса», волнует предстоящий матч «Динамо» и «Спартака», волнует, хватит ли карманных денег на ликер шартрез и кофе в ресторане «Националь» или «Метрополь». Жилось в предвоенной Москве им в общем неплохо. И они даже могли себе кое-что позволить: билеты в Большой, пирожные в кондитерской в Столешниковом переулке, походы на ВДНХ и ЦПКИО им. Горького.

Марина Цветаева работала с утра до ночи, без устали переводя по подстрочникам стихи разных акынов. И все это, чтобы обеспечить сыну его столичную привольную жизнь. А еще чтобы хватало денег на передачи для мужа Сергея Яковлевича Эфрона и дочери Али, Ариадны. В приемную НКВД по адресу: Кузнецкий мост, 22, ходила с сумками как на работу. Кстати, там и сейчас располагается приемная ФСБ.

В книге о самой Цветаевой мало. Одна ее седая тень с папиросой в руке, склоненная над очередной белой страницей. Вот уж кому микояновского пломбира совсем не досталось. Все Муру, все ему одному! Известно, что Марина не хотела возвращаться в СССР. Знала, что ее ждет в лучшем случае литературная поденщина. Но готова была все вытерпеть и снести ради семьи. Главное — спасти сына, увезти подальше от западных границ, где уже начинал тревожно дымиться горизонт. Ей казалось, что в Советском Союзе будет для него безопаснее.

С самого его рождения ее терзала мысль: «Мальчиков нужно баловать — им, может быть, на войну придется». При этом сама выбрала сыну имя «Георгий» — имя воина, защитника. Боялась, что сын станет революционером, как его предки по отцовской линии. Что его обязательно посадят в тюрьму, что она будет носить ему передачи. Тут немного ошиблась. От тюремных передач ей некуда было деться. Но носить будет мужу и дочери.

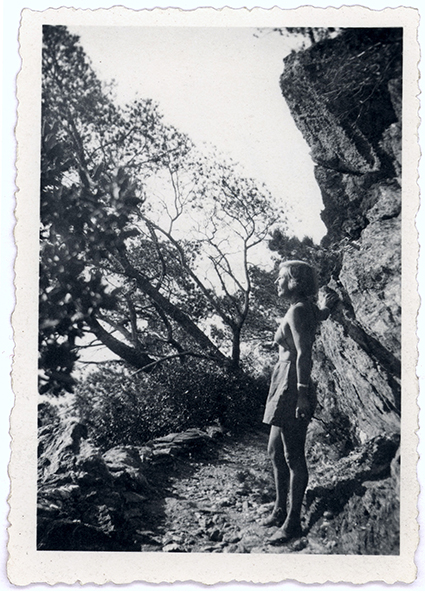

А Мур и в мыслях не собирался становиться революционером. Любил красивую жизнь. Был прагматиком до мозга костей. Главная забота — как он выглядит. Башмаки начищены, брюки отутюжены, пробор идеальный — волосок к волоску. Парикмахерские — его главная отрада и развлечение в Москве. Ему нравилось, когда его принимали на столичных улицах за иностранца. В сущности, он и был иностранцем. В нем не так уж много русской крови. И его врожденная страсть к порядку имела не столько французское, сколько немецкое происхождение. Все-таки его родная бабушка, мать Марины, Мария Александровна Мейн, была из прибалтийских немцев.

Отсюда, мне кажется, его стремление все разложить по полочкам, выгородить посреди коммунального бедлама свое собственное пространство, где были бы только его любимые книги, элегантные галстуки, билеты на престижные филармонические концерты в Зал им. Чайковского. Он и в ташкентскую эвакуацию, от которой его все отговаривали, поедет, потому что ему посулят «пульмановский» вагон.

Мур тянулся к успешным, знаменитым и богатым. Словно этими престижными знакомствами пытался компенсировать собственную чужеродность и деклассированность. Однажды он попытается проанализировать и объяснить природу своей «иностранности», которую ощущал всюду и постоянно. И в католической школе Маяра в Кламаре, и в русской эмигрантской среде, где были сильны православные традиции и ностальгия по «России, которую мы потеряли». И в советской школе, где он так ни с кем не сумел по-настоящему сблизиться и подружиться. Всюду один.

Он честно, изо всех сил старался встроиться в новую жизнь, убеждая себя и своего приятеля Митю Сеземана в том, что Запад прогнил, что СССР — лучшая страна на земле. И даже аресты отца и сестры не смогли его в этом разубедить. «Там разберутся», — повторял он любимую присказку управдомов и всех законопослушных советских граждан.

Похоже, и у самого автора главный герой вызывает сложные чувства: поначалу он откровенно раздражает. Его холодность, высокомерие, зацикленность на себе, обидные колкости и даже грубость в адрес матери. Мур мог быть резок, нетерпим, даже неприятен. «Я имею право на эгоизм, — напишет он в приступе злого отчаяния, — так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика».

А потом читаешь выдержки из дневников Мура военных лет, зримо представляешь его фигуру в парижских обносках, бывших когда-то модным костюмом и пальто, которыми он так дорожил и гордился, — и что-то непонятным образом меняется в твоем отношении. Понимаешь, что этот избалованный, капризный мальчик после самоубийства матери остался один на белом свете. Никому не нужный со своим апломбом, несчастьями, комплексами.

Как он мыкался, метался, голодал. Как старался не терять оптимизма. «Я абсолютно уверен в том, что моя звезда вынесет меня невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего», — напишет он сестре в лагерь.

К тому времени Марины Цветаевой уже не было в живых.

В книге приводится ее разговор во время поездки в Чистополь, записанный со слов Надежды Блюменфельд и Жанны Гаузнер, «что вот Мура скоро призовут в армию, отправят на фронт, этого она не вынесет, не переживет — ждать писем, не получать месяцами, ждать и получить последний, страшный конверт, надписанный чужим почерком… Так и будет, ничего нельзя изменить, иного не дано. Именно это ей предстоит. Нет, нет, она не согласна, не желает. Ей отвратительна, невыносима такая зависимость от обстоятельств, от непреложности, такая обязательность всех этапов трагического пути…» Цветаева предвидела не возможность, а именно неизбежность гибели сына. Как предсказала, так все и случилось. Но уже без нее.

Мура призовут в армию. Никакой брони ему, как студенту Литинститута, не полагалось. 28 мая 1944 года рядовой Георгий Эфрон был зачислен в 3-й батальон 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.

«История повторяется, — напишет он в последней открытке, посланной на адрес его тети Елизаветы Яковлевны Эфрон, — и Ж. Ромэн, и Дюамель, и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет».

7 июля 1944 года он был тяжело ранен в бою под деревней Друйкой, на левом берегу Западной Двины, что в пограничном районе между Белоруссией и Латвией.

Доподлинно известно лишь одно: красноармеец Эфрон Г. С. убыл на «излечение в 183-й медсанбат по ранению». А дальше его следы теряются. Похоронки не было. Могилы нет. Точная дата и место смерти Мура неизвестны. Можно только предположить, что грузовик с ранеными, где он находился, попал под обстрел или был атакован немецким штурмовиком.

После прямого попадания бомбы взорвался и бак с горючим. Машина вспыхнула, превратившись в огромный факел. Будто вся короткая жизнь Мура уместилась между двумя взрывами. В начале при его рождении и в самом конце на проселочной дороге северной Белоруссии.

Был ли у него шанс спастись в той самой сталинской Москве? Прожить другую, более благополучную и долгую жизнь? Снова увидеть любимый Париж? Удивительно, но то, что не дано было Муру, осуществит другой «парижский мальчик», его друг Митя Сеземан. За плечами у него будет расстрел матери и отчима, лагерь, фронт, ранение, медали «За отвагу» и «За победу над Германией».

После войны он пройдет весь тот путь, который намечал для себя Мур, путь русского европейца, человека двух культур и энциклопедических знаний, в совершенстве владеющего двумя языками. Логично, что в 1976 году этот путь приведет его снова в Париж, где он решит остаться навсегда. Круг замкнулся.

Сам того не подозревая, он исполнит мечту своего друга, признавшегося в одном из своих прощальных писем: «И последняя моя мысль будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, забыть».