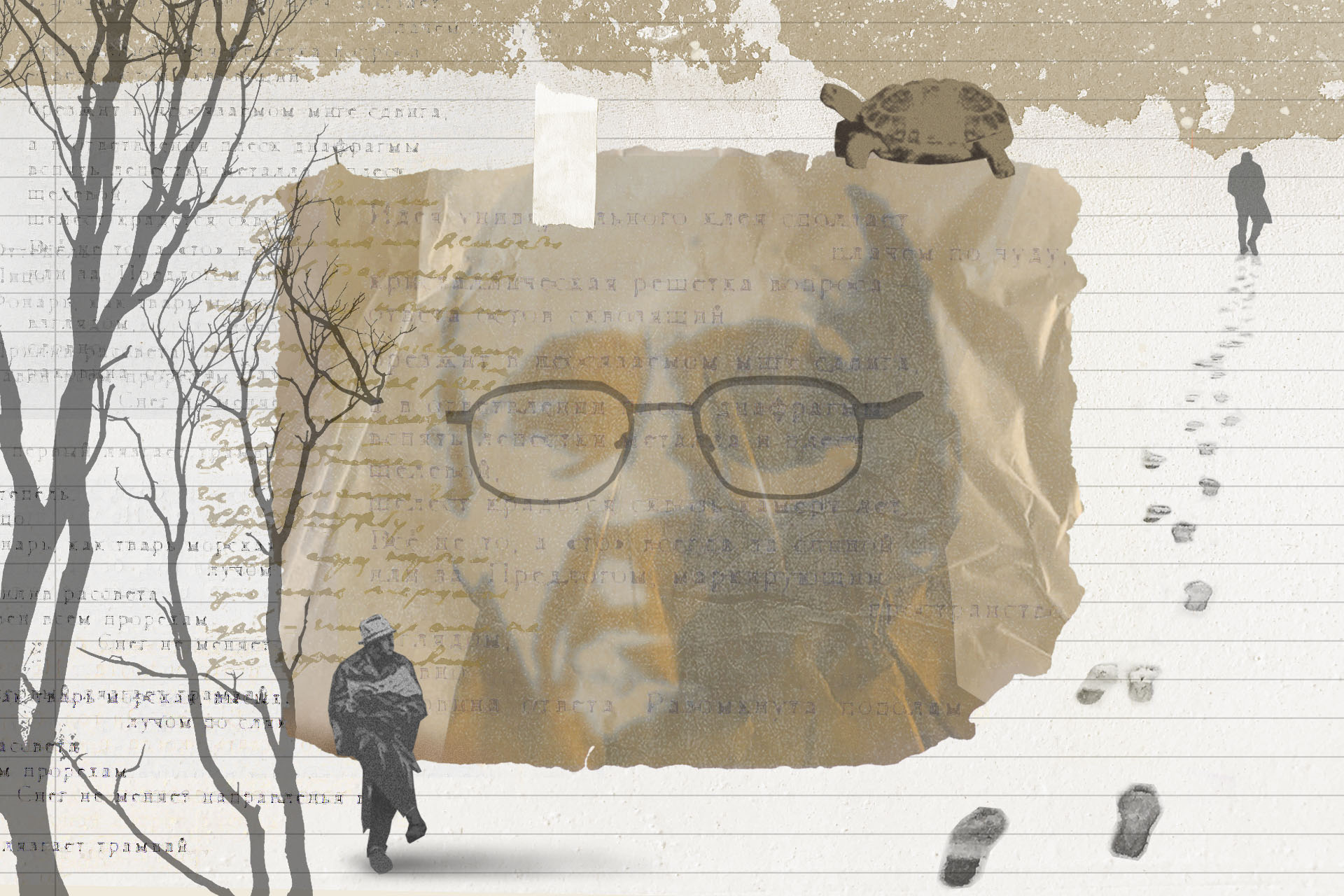

«Игла невидима. Она прекрасна». Что нужно знать о поэзии Аркадия Драгомощенко

Какие новые эстетические перспективы открыл Драгомощенко для русской поэзии? И можно ли их все еще считать новыми, или его опыт уже достаточно осмыслен и многими применен в своей литературной работе?

Драгомощенко принадлежит к редкому типу поэтов-законодателей, поэтов-мыслителей. В русскоязычной традиции такими были Андрей Белый, Хлебников, Мандельштам. Они не только пролагали новые пути в искусстве, но и находились в интенсивном диалоге с наукой и философией своего времени. Многие интуиции, высказанные в их трактатах, прозе, статьях, не утратили своего значения и по сей день. Все трое при этом существовали на границах различных традиций, культур, соединяя в себе подчас несоединимое. То же самое можно сказать и об Аркадии Драгомощенко. Его зрелое творчество представляет собой уникальный синтез интернациональной модернистской словесности, китайского даосизма, украинского барокко и постструктуралистской теории. Если же говорить о поэзии в узком смысле, то он пришел к открытой, «селевой» форме свободного стиха, граничащего с прозой и в то же время ритмически изощренного, способного вобрать в себя и философскую рефлексию, и лирический напор, и строгость феноменологического описания, и тончайший чувственный опыт.

Этот тип стихосложения предельно далек от господствующей в нашей культуре песенно-мелодической модели, иными словами, от регулярного рифмованного стиха, хотя и у Драгомощенко, если присмотреться, можно обнаружить ритмические паттерны, ассонансы, внутренние рифмы и другие разновидности параллелизма, конститутивные для поэтической речи. С другой стороны, его проза устроена как поэзия, ее легко представить написанной «в столбик». Вот, например, отрывок из романа «Расположение среди домов и деревьев» (за который Аркадий получил Премию Андрея Белого в 1978 году): «Игла невидима. Она прекрасна. Остывает, будучи совсем ледяной, становится совсем холодной, умирает игла, тускнеет, и нет ее. Дыши. Вечер, разрушенный солнцем, небо, кто-то». Здесь в свернутом, потенцированном виде — весь будущий Драгомощенко, создатель не столько нового типа стиха (его истоки можно проследить у Пиндара, Гельдерлина, Рильке, Аполлинера, у того же Мандельштама в «Нашедшему подкову»), сколько нового поэтического дискурса, новой эстетики.

Чем русская языковая поэзия, к которой относят в первую очередь Драгомощенко, отличается от ее западной родоначальницы?

В социо-политическом плане американская языковая поэзия возникла на волне массовых движений 1960–1970-х — антивоенного, феминистского, за гражданские права и права меньшинств. Эстетическими ее предпосылками были радикальный модернизм и авангард — прежде всего Гертруда Стайн, «Кантос» Паунда, объективисты и Луис Зуковски, «проективный стих» Чарльза Олсона, иронико-саморефлексивный Джон Эшбери. Теоретической основой — адорнианская критика культуриндустрии и Просвещения, вообще критика западноевропейского рацио и европоцентризма, лингвистика Соссюра с ее постулатом произвольности знака и разнообразные изводы французской послевоенной мысли. Такое сцепление политической сознательности, философской фундированности и поэтической практики и сейчас, когда многие базовые тексты, слава богу, переведены, довольно сложно вообразить в российском контексте. А уж на момент знакомства Аркадия с Лин Хеджинян и language school в первой половине 1980-х… И тем не менее они встретились и узнали друг друга, можно сказать, с полуслова! Немного как в зеркале, когда левое и правое меняются местами.

На самом деле, если искать аналог языковой поэзии в Советском Союзе, на эту роль больше подходит московский концептуализм с его критикой скрытых в любом типе высказывания (включая художественное) авторитарных тенденций и идеологии, а никак не Драгомощенко и метареалисты. По сравнению со своими американскими коллегами Драгомощенко гораздо более лиричен в традиционном смысле, у его философии языка другие корни. Центральный поэтологический принцип зрелого Драгомощенко — «опустошение слова словом» — куда ближе к даосизму, чем к грамматологии Деррида. Да, в какой-то период — со второй половины 1980-х до середины 1990-х — он много читает и переводит американских поэтов, главным образом Лин Хеджинян, его стиль становится более аналитичным, дискретным, усложненным, иногда перенасыщенным культурными аллюзиями, в текстах появляются отсылки к Беньямину, Батаю, Бланшо.

Это десятилетие плотного взаимодействия и обмена отмечено романом Фосфор и книгой стихов Ксении. Но он быстро возвращается к более прозрачному типу письма, даже более конвенциональному, свидетельством чему Китайское солнце (1997). И даже в поздних вещах, где отчетливо заметно присутствие Витгенштейна, есть некая «прозрачность» и нет деконструктивистской, «развинчивающей» установки, нет травестии.

Среди консервативно настроенных литераторов существует мнение, что русский язык в силу своих грамматических, синтаксических и фонетических возможностей враждебен принципам зарубежной языковой поэзии, что это неадекватный инструментарий для решения ее задач. И что ее задачи вообще не должны стоять перед русским языком, русской поэзией. Это мнение справедливо — хотя бы в отдельных случаях?

Я уже упомянул концептуалистов. Рубинштейн, Пригов, Сухотин, отчасти Монастырский и даже некоторые тексты Всеволода Некрасова говорят об обратном: они прекрасно пользовались синтаксическими, фонетическими, грамматическими и какими угодно средствами русского языка для решения своих, в том числе метапоэтических, задач, уходя далеко от поэтического мейнстрима. Понимание поэзии изменилось: речь — даже бюрократическую, даже научную классификацию или каталог — можно подлавливать на поэтическом ритме, лирической интонации, заставать врасплох.

У многих читателей с самым разным бэкграундом есть общая претензия к Драгомощенко и родственным ему авторам: порой кажется, что их стихи — тяжелые и темные словесные джунгли, в которых нельзя вычленить экзистенциальной обостренности и живой чувственности. Как правильно смотреть на «языковую» поэзию, чтобы почувствовать в ней то и то? Или она вообще не предполагает привычных субъект-объектных отношений?

Я думаю, это вопрос начитанности, вкуса, круга общения. Вкус прививается, где-то что-то должно щелкнуть (или перещелкнуть), чтобы возник интерес к сложной, экспериментальной литературе. И как раз экзистенциальной обостренности у Драгомощенко сколько угодно, если, конечно, научиться читать. Просто она присутствует в другом модусе — без надрыва и нарциссизма.

Поэзию Драгомощенко можно назвать автоматической? И насколько в целом важен подбор точных слов и их порядок в языковой поэзии, которая далека от артикуляции высказываний и создания каких-либо формул, сентенций и афоризмов?

Поэзия в принципе вся построена на автоматизмах, повторениях. Надо уметь не идти на поводу у готовых схем или использовать сразу несколько, как бы сводя их с ума, заставляя бредить — как это делали обэриуты. И все же хочу подчеркнуть, что причисление Драгомощенко к языковой поэзии проблематично: слишком велики культурные, политические, социальные различия, в моих глазах они перевешивают сходства. По природе своего дара он ближе к предшественникам языковой поэзии, точнее, к тем, кого языковые поэты называли в числе своих предшественников — к Эшбери, Крили, Олсону. Именно у них происходит программный отказ от сентенциозности, от чеканных формул.

Драгомощенко относят и к метареалистам. А что все-таки представляет из себя «метаметафора», и где у Драгомощенко мы можем ее найти? Насколько вообще стоит доверять всем этим абстрактным литературоведческим определениям в разговоре о сущностных свойствах поэтического?

Такие определения могут быть полезны в первом приближении, но дальше, при наведении резкости, начинаются сложности. Парщиков и Жданов — очень разные, при этом пользуются регулярным стихом. У Драгомощенко практически нет регулярных стихов, но есть парадоксальные, многоступенчатые образы: «стрела Нагарджуны, пожирающая черепаху», «судорога абсолютного зрения», «молвы безмолвие», «замкнутость в миг обозначенья разрыва», «молниеносное дерево», «роса дарения в плоскости головокружения», «иероглифов кварцевая воронка», «крики полые чаек». Эти образы объединяет непредставимость, они абстрактны и одновременно чувственно достоверны, как судорога. Я называю их апориями. В них действует принцип «опустошения слова словом», смысл как бы расслаивается. В этой решающей точке Драгомощенко, пожалуй, ближе не Парщикову или Жданову, а Владимиру Аристову.

Драгомощенко в 1970–80-х мыслил себя как поэт принципиального подполья, второй культуры или стремился к публикациям и официальному признанию? Чем его жизненная стратегия отличается от тех стратегий, которые выработали представители ленинградского андеграунда тех лет? Есть интересная история про его переговоры с КГБ ради выхода на более открытый уровень существования…

Я не застал того времени, был совсем еще юн, могу судить только по рассказам постфактум. С Драгомощенко я подружился в 1992 году, чуть раньше — с Борисом Останиным. Историю создания Клуба-81 в результате переговоров с КГБ можно прочитать в книге воспоминаний Бориса Ивановича Иванова, соредактора журнала «Часы» и одного из столпов неофициальной культуры. Клуб-81 был во многом его детищем, хотя в переговорах принимали участие еще несколько человек, включая Аркадия. Борис Иванович считал, что они переиграли КГБ, получив официальную площадку и расширив поле маневра. КГБ, наверное, считал по-другому, но в любом случае это был компромисс с обеих сторон, и компромиссным получился сборник «Круг», напечатанный в 1985 году.

А стратегия Драгомощенко тогда — и потом — заключалась в открытости, в постоянной готовности к детерриториализации, к уходу от закреплнной идентичности. Отсюда его сотрудничество с художниками и музыкантами, участие в перформансах «Поп-механики» и других кросс-жанровых проектах, в том числе театральных. И, конечно, никто в ленинградском андеграунде не был так тесно связан с современными американскими поэтами, как он: благодаря им он получал иностранные журналы и книги и был в курсе всех новейших течений.

А как деятели второй культуры вообще начали становиться публичными? В какой момент этому поколению стало невыносимо сидеть в тени, и что оно предприняло?

К концу 1970-х ленинградский андеграунд достиг критической массы — как в смысле разветвленности своих сетей, состоявших из самиздатских журналов, квартирных чтений и выставок, религиозно-философских семинаров, полуподпольных театров, музыкальных клубов и т. п. (даже своя премия была учреждена в 1978 году — имени Андрея Белого), так и в смысле готовности перейти в иное институциональное состояние. Из класса-в-себе стать классом-для-себя. Предпосылки к тому были.

Вообще, в Советском Союзе к концу 1970-х произошел, по крайней мере в гуманитарной области, «квантовый скачок». Это видно по кинематографу, театру, академическому авангарду и джазовой импровизации, по развитию семиотики. В литературе и поэзии тоже происходило качественное изменение — переход на новый уровень сложности. Мировоззрение людей менялось, многие перестроечные ростки возникли именно тогда. Термин «новое мышление» впервые появляется, если не ошибаюсь, в повести Андрея Битова «Птицы, или новые сведения о человеке» — это 1975 год. Причем Битов использует его как синоним экологического сознания и — латентно — как антитезу сознанию классовому, воинствующему. Похожие мотивы звучат в «Сталкере» Тарковского.

Почему именно Драгомощенко стал настолько важной фигурой для последующих поэтических поколений, а, скажем, не Елена Шварц или Виктор Кривулин? Традиция высокого петербургского модерна менее интересна авторам, которым сегодня чуть больше двадцати?

С чисто поэтической точки зрения Шварц не менее мощный и влиятельный автор, чем Драгомощенко. Другое дело, что лирический субъект у нее, как и у Кривулина, устроен более традиционным образом. Еще я очень люблю Александра Миронова — к сожалению, широкой публике он известен меньше, а поэт замечательный, страстотерпец! Но Драгомощенко попал в резонанс с более масштабными социокультурными изменениями: с компьютеризацией и дигитализацией повседневных практик, с экспансией английского языка во все сферы.

Причем опыт симультанности, дискретности восприятия и плавающих идентичностей возникает в его стихах еще на рубеже 1970–1980-х, и за ним просматривается новый тип субъекта — детерриториализированный, фрактальный. Читая его тексты, невозможно локализовать пишущего — он везде и нигде. Эпиграфом к поэме «Ужин с приветливыми богами» (1984) он берет слова Ролана Барта: «…Я, которое приступает к тексту, само представляет собой множество других текстов из бесконечных кодов, чье начало теряется».

Бродский считал, что любой поэт — это орудие языка, а не наоборот, хотя в своей поэзии часто отказывался от этого принципа. Случай Драгомощенко кажется мне интересным еще и потому, что дает повод задуматься об этом более глубоко, чем случай Бродского. Как по-вашему, язык все-таки диктует поэту свою волю? Из чего созданы наиболее тонкие поэтические тексты — из «человеческого» (экзистенциального, чувственного) или из «языкового» (надмирного, безличного, растворенного в грамматике и синтаксисе)?

Пример Драгомощенко, да и Бродского, и Елены Шварц показывает, что в сильной поэзии «человеческое» и «языковое» переплетены до неразличимости — одно обусловливает другое. Драгомощенко важен тем, что умеет опустошить и то, и другое, представить их не как метафизические сущности, а как динамические отношения. Наиболее частотны в его поэтическом словаре отглагольные существительные с грамматически неустойчивой позицией и глаголы несовершенного вида, как бы продлевающие действие, не позволяя тому закончиться, а состоянию застыть, отвердеть в устойчивую «картину мира». Стрела Нагарджуны, пожирающая черепаху, летит вечно.