Сергей Готье: Дайте шить. Репортаж с операции по пересадке печени

Если немного отойти от стола, может показаться, что трое мужчин и одна женщина заняты каким-то не слишком захватывающим хобби. Например, они могли бы вышивать крестиком панораму Бородинской битвы. Поскольку каждый хорошо знает расположение фигур и орудий на своем редуте, разговаривать не нужно: один, что постарше, тихонько напевает себе под нос, а двое неспешно беседуют о посторонних предметах (какой-то их общий знакомый, кажется, не слишком хорошо справляется с руководством каким-то институтом).

Но на самом деле это совсем не вышивание: эти люди пересаживают печень больному Расулмагометову. С узкого конца стола, отделенного от трех мужчин и женщины тряпичной ширмой, можно видеть и самого Расулмагометова, пяти месяцев от роду – точнее, две желтые ручки с торчащими из них катетерами и такую же желтую головку. По их виду не очень-то понятно, жив Расулмагометов или не очень. Чтобы понять это, надо заглянуть за ширму – там, под грудой поднятых из расулмагометовского тельца внутренностей, ритмично бьется сердце.

– Обнимите его!

– Все нормально, Сергей Владимирович! Я его держу.

Его – это меня. Со свойственным всем врачам авгурским высокомерием пожилой человек у стола – главный трансплантолог России профессор Сергей Владимирович Готье – полагает, что вид человеческих внутренностей способен довести неподготовленного журналиста до обморока. Ах, да ладно вам, на дворе XXI век. Один двойной DVD с двенадцатичасовой коллекцией «Мастеров ужасов», с разнообразными и живописными компьютерными симуляциями оторванных голов и волочащихся кишок вырабатывает стойкий иммунитет к подобным зрелищам. Гораздо страшнее быть со стороны маленькой желтой головки. Потому что все-таки не очень понятно, жив пятимесячный больной Расулмагометов или нет. И очень хочется, чтобы эти неторопливые люди по ту сторону ширмы закончили свою вышивку поскорее. А они, как назло, не торопятся, слишком охотно и пространно отвечают на мои вопросы. Профессор поднимает ко мне взгляд от разложенных внутренностей, его помощники – их, кстати, зовут Хизри Магомедович и Артем Рашидович – с интересом слушают босса и делают дополнения. А время идет. А желтый разрезанный ребенок спит крепким сном без сновидений. И когда вопросы застревают у меня в горле, профессор Готье снова начинает напевать. Что-то вроде «Чижика-пыжика», как мне показалось.

– Вы разные песни поете или любимая есть?

– Разные. Любимых не хватает на все операции. Это зависит от момента. Иногда почему-то приходит на ум «Интернационал». Наверное, что-то из детства... Спазмировался, однозначно. Но пульсация слабая есть. А есть ли у нас папаверин?

– Нету...

– Но-шпа есть?

– Но-шпа есть...

– Ну? Давайте. Спасибо.

Дети, ангелы и двухголовые собаки

Ребенку с врожденной аномалией печени и желчевыводящих путей повезло: он родился в 2012 году. Сперва элемент везения был не столь очевиден, поскольку родился он в глухом кавказском ауле, где 2012 год не слишком отличается от 1912-го или любого другого. Но очень скоро, когда у мальчика раздулся живот, а кожа приобрела грязно-желтый оттенок, стало понятно, что тайминг был почти идеальным: еще пару десятилетий назад у ребенка было бы очень мало шансов выжить, а полстолетия назад – вообще никаких. Первую в мире трансплантацию печени Томас Старзл выполнил только в 1963 году, и лишь после того как в конце семидесятых были изобретены иммуносупрессоры, подобные операции приобрели достаточно высокие шансы на успех.

Хотя мечтали о них давно. Историю трансплантологии принято начинать с христианских святых, врачей-бессребреников Космы и Дамиана. Согласно легенде, еще в III веке н. э. они пересадили своему пациенту ногу умершего эфиопа, при этом в качестве операционных медсестер у стола прислуживали ангелы. Без ангельского вмешательства, несомненно, такие эксперименты могли закончиться только отторжением пересаженного органа, а поскольку ангелов не бывает, то именно так, видимо, всегда и заканчивались.

В середине ХХ века русский биолог Владимир Демихов удивлял мировую общественность опытами на собаках: одной жучке пришивал дополнительную голову от другой или сшивал целого бобика из двух разных половинок. Среди этих вполне экстравагантных экспериментов затесалась и первая пересадка собачьего сердца (как сейчас говорят, гетеротопическая – это когда здоровое сердце вживляют в грудную клетку, не удаляя собственное, больное). Собака прожила с двумя сердцами почти пять месяцев, но потом имела глупость зарычать на пьяного лабораторного разнорабочего. За что немедленно получила сокрушительный удар тяжелого рабочего сапога в область трансплантированного органа и скоропостижно скончалась.

Столь же по-русски прямолинейно была прервана и вся экспериментальная работа Демихова: она попросту оказалась никому не нужна. Когда в 1967 году кейптаунский хирург Кристиан Барнард (называвший Демихова своим учителем и даже несколько раз ассистировавший ему) осуществил первую в мире пересадку сердца у человека, сам Демихов давно уже был «невыездным». На операцию Барнарда советская пресса откликнулась исключительно в жанре рубрики «Их нравы»: идея пересадить живому человеку сердце трупа показалась идеологам социалистического гуманизма сомнительным предприятием.

Бастионы чиновного мракобесия рушились постепенно: сперва разрешили генетику, потом оказалось, что теория расширяющейся Вселенной не противоречит диалектическому материализму, и наконец настала очередь трансплантологии. Настала очень вовремя: именно в 1980-х, когда проблема отторжения трансплантата была решена с помощью препарата под названием «циклоспорин А», российские трансплантологи успели впрыгнуть в уходящий поезд. Операции, подобные той, на которой я присутствую, вошли в повседневную мировую практику. Здесь, в ФНЦ трансплантологии и искусственных органов, они происходят примерно раз в неделю. Но это не значит, что они стали обыденными.

– Нет-нет. Вот ты вколол – и туда ее, чтобы из протока выйти. Ты должен выколоться вот в эту дырку, протоковую. Вот сюда. Понял?

– Вот так?

– Да нет, выколись совсем. Иначе ты сейчас намотаешь на иглу. Вот так. Полей, он не видит.

– И в углу постараться связать.

– И угол кишки где-то вот здесь, вот так. Во-во-во, хорошо!

– Здесь еще провести, да?

– Ты, может, не видишь. Давай я уже. Дайте мне шить. Прямо над артерией... хорошо. Ножницы мне дайте, пожалуйста. Теперь дайте шить. Маленькую. Ушито.

Операция по пересадке печени продолжается около десяти часов – примерно как десять серий «Доктора Хауса», или «Клиники», или «Интернов». Но сильно уступает любому медицинскому телесериалу по накалу страстей. Я не имею в виду остросюжетный адюльтер во врачебной комнате отдыха, которого, ясное дело, пришлому журналисту не застать. Речь о самой операционной – тут не слышно истеричных возгласов «Мы теряем его!», «Разряд!», «Кубик адреналина в перикард!». Даже стандартное литературно-хирургическое «Скальпель!» почти не услышишь. Названия инструментов ласковые и не страшные: «Будьте добры, держалку». Или: «Ковырялочку мне дайте». «Держалка» с «ковырялкой» вполне соответствуют своим мирным названиям: сильно траченные жизнью железяки, которые, кажется, кто-то когда-то по неосторожности погнул, а потом кое-как выпрямил.

И конечно, «Дайте шить». Последнее вовсе не означает, что кто-то – например, я – своими дурацкими расспросами мешает Сергею Владимировичу Готье пришивать ребенку новую печень. Синтаксически эта фраза аналогична выражениям «Дайте есть» или «Дайте пить» – хирург просто просит передать ему шовный материал. Собственно, большую часть десятичасовой операции мужчины у стола только и делают, что шьют. Каждый школьник, насмотревшийся медицинских сериалов и мечтающий о карьере хирурга, впадет здесь в беспросветную скуку. И даже вид живого бьющегося сердца и обескураживающе беззащитных человеческих внутренностей не может затмить главного впечатления от пересадки печени: это чудовищно долгая, однообразная и кропотливая работа.

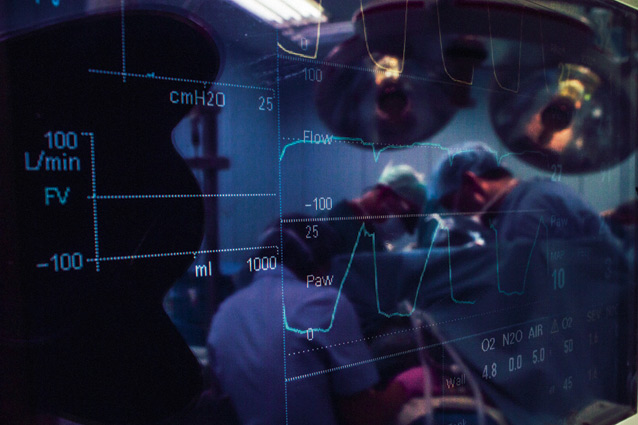

Возможно, святые Косма и Дамиан тоже провели у стола не один час, пришивая пациенту эфиопскую ногу: возможно, ангелы-ассистенты сменялись каждые два часа, как хирурги, работающие сегодня с Готье. В общем-то и антураж операции, вероятно, не так уж сильно отличался. Конечно, присутствие технологий XXI века не заметить невозможно: в какой-то момент врачи красиво разложили органы мальчика и сфотографировали на айфон (чтобы подарить фотографию пациенту на совершеннолетие?). Упомянем также сложные машины, наблюдающие за работой сердца, которые все десять часов не забывали напоминать врачам, что с сердцем все в порядке. Естественно, десятичасовая операция вряд ли была бы настолько гладкой и безмятежной без современных средств наркоза. Наконец, иммуносупрессоры сильно повышают

вероятность, что все в результате кончится хорошо и больной Расулмагометов с пересаженной печенью проживет много счастливых лет.

Но основная технология – разрезать и пришить – вообще, кажется, не зависит от того, чем человечество нашего времени привыкло гордиться как своими высшими достижениями. Сергей Владимирович Готье, с его умением быстро и ловко пришивать желчный проток к младенческой

кишке, не запутавшись в нитках, в принципе мог бы проделывать все это и до изобретения колеса. Он просто это умеет, и человеческая цивилизация – кроме нескольких хирургов, от которых он по крупице перенимал навыки и опыт, – оказала ему в этом на удивление небольшую помощь.

Впрочем, она почти ничем не помогла ни Сократу, ни Андрею Рублеву, ни Святославу Рихтеру. Сами, все сами.

– Где вы учились делать эти операции? В России?

– Эту операцию у нас делают немногие. Я смотрел, как это делают в Соединенных Штатах. Понял, как не надо делать, и с тех пор так не делаю. Дайте мне еще пинцет.

– У вас кто-нибудь уже научился делать это самостоятельно?

– Есть некоторые... У нас, понимаете, сгусток тут. У нас тут вроде сгусток есть. У нас все хорошо, и гемоглобин хороший, а сгусток есть... Ничего, никакой катастрофы... Подтекает немножко...

– Схватилось?

– Да, да...

Доноры и моралисты

Кто сказал, что человеческие внутренности – это страшно? Предрассудок, животный атавизм. Страшно – это когда с внутренностями что-то не так. Страшной была удаленная печень ребенка – непомерно большая, темная и совершенно неспособная выполнять свою работу. А долька печени его мамы, которую принесли из соседней операционной, выглядит просто прекрасно: красивый, насыщенный красный цвет. Очень, очень хорошая печень. И, как это всегда бывает у печени, с нее свисают всякие жилки и пленочки, только в данном случае каждая жилка и пленочка имеет свое название, и ее надо пришить в то единственное место, где она перестанет быть непонятной требухой, а превратится в важную часть чудесного и гармоничного человеческого организма.

Саму маму увозят по коридору в послеоперационную палату. Она молодая и красивая, она поправится примерно через неделю. У нее красивая грудь, которой ей, возможно, еще придется вскармливать детей. И у нее красивая печень, кусочек которой она уже отдала своему сыну. И оба они будут жить. Хеппи-энд и торжество гуманизма в чистом виде, вряд ли кто-нибудь возразит. Возражения возникают, когда донора из операционной увозят не в палату, а в морг. Это потому, что сердце, в отличие от печени, пересаживают не частями, а целиком. На двух человек оказывается всего одно здоровое сердце, и врачам приходится выбирать, кому оно больше пригодится: если у одного из больных, кроме этого самого сердца, ничего уже не работает, выбор не составляет большого труда. Но даже если у врачей есть по этому вопросу твердое мнение, остальные люди имеют право рассуждать по-другому. Например, что в живом сердце мертвого пациента живет его душа. Или что человеческая жизнь священна, и тот, кто отключает аппарат искусственного дыхания, убийца и кощунник. Или что человека надо непременно закапывать в землю целиком, со всеми его органами, дабы не затруднять понапрасну Бога логистикой всеобщего телесного воскресения в день Суда. Да чего только не выдумают люди, когда кто-то из близких умирает. Все эти выдумки, вместе взятые, составляют большую часть так называемых этических проблем трансплантологии.

Можно догадываться, как к этому относятся те, кто знает о трансплантации больше остальных. «Было бы лучше предоставить право принимать решение о пересадке тем, кто этим занимается, а не перепоручать самозваным критикам... Во многих случаях это ущербные люди, страдающие от собственного творческого бессилия», – так выразился Кларенс Лиллехай, один из учителей Кристиана Барнарда.

Впрочем, врачи тоже выступают далеко не сплоченными рядами. Вот какого мнения придерживался бывший министр здравоохранения СССР академик Б. В. Петровский: «Введение понятия “мозговой смерти”, которое в ряде стран в связи с (...) желанием врачей разрабатывать пересадку сердца приравняли к истинной смерти, я считаю необоснованным» (впрочем, позже Петровский изменил свое мнение, и именно при нем были сделаны первые в России пересадки сердца). В 1992 году в России был принят новый закон о трансплантологии, по тем временам один из самых прогрессивных в мире. В законе принята концепция «согласия по умолчанию»: если больной при жизни не высказал возражений против использования его органов, значит, их можно пересаживать.

Профессор Готье – главный трансплантолог страны и не вправе принимать крайнюю точку зрения. Он, однако, считает, что закон не помешало бы усовершенствовать.

– Вы точно знаете, каким должен быть этот закон?

– Мое глубокое убеждение, что дело не в законе. А в том, кто этот закон будет исполнять и будет ли. Если будет жесткий контроль – сколько в больнице умерло пациентов? сколько из них предложены в качестве доноров органов? – тогда будет дело. Если закон будет обязывать врачей других специальностей работать на донорство, тогда он будет действенным.

– Если будет принят идеальный закон, насколько может увеличиться число операций?

– Нам нужно, чтобы увеличилось в десять раз. Это минимальное удовлетворение потребностей страны. Но есть еще один аспект: на увеличение числа трансплантаций надо очень много денег. Это серьезная задача. Сейчас все пациенты обеспечиваются бесплатно, и эта система должна сохраниться.

– Часто ли бывает, что такие дети, как этот мальчик на столе, не доходят до операции?

– Раньше было часто, сейчас нет. Уже знают, куда их везти. Но таких операций можно делать больше.

– В этом случае, как я понимаю, в донорах недостатка нет?

– Нет, если это печень. Но если сердце – тут полный тупик. Если это подросток, ему можно пересадить взрослое сердце, но маленькому ребенку такое не подойдет, а другой ребенок не может быть донором.

– То есть никакой надежды?

– Ну, не то чтобы никакой. Подходы уже сделаны, в смысле принятия закона. Существует возможность использовать детское сердце с согласия родителей. Раньше вообще об этом речь не шла, хотя закон 1992 года тоже не запрещает изъятия органов у ребенка. Просто об этом стараются не говорить, потому что не существует инструкции по методике констатации смерти мозга у ребенка. Важно, чтобы не было недопонимания населения. Потому что то же самое население начинает вопить, когда надо пересадить сердце, а у нас в России это невозможно. А за границей сейчас тоже все меньше и меньше возможностей, потому что у них свой лист ожидания и свой дефицит донорских органов.

– Вы делаете и пересадки сердца?

– Нет, сердце делают наши кардиохирурги. Я, правда, сделал несколько сердечно-легочных комплексов – надо ведь кому-то начинать в стране. А сердце... вот этой ночью у нас сделали пятидесятую за год пересадку.

– Ночью – это потому, что появился донорский орган?

– У нас неограниченный рабочий день. Мы исходим из возможности делать трансплантацию. Если у нас выходной и есть орган – значит, у нас нет выходного. У нас говорят: «Пятница – день трансплантолога». Люди в пятницу строят планы на выходные, а потом ночью вдруг как привезут что-нибудь...

Врачи и пациенты

Сергей Владимирович Готье заканчивает последний шов и отходит от стола. Похоже, у больного Расулмагометова все будет хорошо. Для пущей уверенности я спрашиваю у одного из участвовавших в операции врачей: ну как, все нормально?

– Конечно. Все острые моменты связаны только с тяжестью пациента. Хирургических проблем в наше время в этой операции не существует.

– Что если бы операции не было?

– Ребенка постигла бы медленная смерть. По всей видимости, через месяц-полтора.

– А риск самой операции?

– Риск есть в любой операции. Но поскольку технических проблем нет, риск минимален. Форс-мажоров у нас не бывает. Задействовано слишком много людей, чтобы допустить ошибку.

– Есть кому заменить Сергея Владимировича в случае чего?

– Есть, конечно. Просто он тот человек, который делает это лучше.

– И что теперь будет с мальчиком?

– Его закроют, вставят дренажи и отвезут в послеоперационную реанимацию. На сутки. А через три недели на выписку.

Вместе с профессором Готье мы направляемся в послеоперационную палату. Шесть кроватей в ряд, свободных мест нет. Слева – пациент после пересадки сердца.

− Как дела? – Профессор излучает профессиональный медицинский оптимизм. Больной молча приподнимает большой палец. – Правильный ответ!

Разумеется, разговаривать в таком тоне с человеком, только что перенесшим пересадку сердца, может только тот, кто сам держал это самое сердце в руках. Если профессор Готье и ведет себя иногда с больными как бог со смертными, у него есть для этого серьезные основания.

− Сергей Владимирович... Я вот тут, пока наблюдал за операцией, пару раз подумал о том, какой же все-таки ерундой занимаюсь в жизни. А сами вы иногда ощущаете некоторое высокомерие перед людьми других профессий?

− Наверное, я не скажу неправду: я очень уважаю людей разных профессий, если они профессионалы, а вот дилетантов терпеть не могу. Но в смысле высокомерия как превосходства своей профессии над другими – нет. Есть профессии куда более интересные.

Ну конечно, это вам не на Луну слетать, что же тут интересного. «Сердце, сердце, печень, печень...» – именно такой лаконичной фразой Готье знакомит меня с остальными обитателями послеоперационной палаты. «...И вот еще тяжелый больной, пока не готов к операции».

Тяжелому больному тоже около шести месяцев. Он желтого цвета и кричит, как это свойственно любому полугодовалому младенцу. То, что он кричит, как раз не проблема. Проблема в том, что ребенок перестает дышать, как только засыпает. Ну, Бог даст, все получится и у него.

Дети, у которых все получилось, лежат в палатах в отделении. В одной палате – мама, папа и двухгодовалый мальчик. Мальчик уже не желтый, а розовый, хотя огромный шов через всю грудь подсказывает нам, что этот розовый цвет – заслуга врачей, а не матери-природы. Часть лавров, несомненно, принадлежит и папе: именно он отдал своему младенцу такой прекрасный и работоспособный кусочек собственной печени.

− Сколько еще здесь пробудете?

− Ребенок пока под наблюдением. А у меня все, восьмой день, послезавтра домой можно ехать, в Астрахань.

− Страшно было?

− Операция? Да нет, ни капли.

− А когда узнали, что у ребенка проблема, было страшно?

− Конечно, страшно, что ребенок в опасности. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. На самом деле, конечно, ничего пока у них не кончается. Любой больной после трансплантации всю жизнь должен принимать лекарства (они, кстати, предоставляются ему бесплатно, как и все

медобслуживание в Институте трансплантологии). Тут, по словам Готье, тоже есть свои проблемы:

– Подростки взрослеют, думают, что им море по колено, перестают пить лекарства, а их надо пить пожизненно. Родители узнают, когда уже началось отторжение, ах-ах. А если трансплантат отвалится, его надо в лучшем случае пересаживать снова... А иногда родители уезжают, а у них нет элементарной культуры гигиены. И ребенок начинает болеть всем подряд и приезжает к нам уже никакой. Но за время нахождения у нас им кое-какие основы поведения удается преподать.

Случай преподать основы поведения представляется сразу же, как только мы выходим из отделения. В коридоре сидит женщина в больничной пижаме, с сероватым лицом. Это мама – и потенциальный донор – того «тяжелого ребенка», который пока не готов к операции и к тому же забывает дышать во сне. Похоже, она недавно плакала. И собирается еще. Просто сделала небольшой перерыв, чтобы перекурить возле больничной пальмы.

Увидев директора института во всей его врачебной славе, женщина испуганно прячет что-то за спиной.

− Курить нельзя! – бросает профессор на ходу и исчезает в дверях. Женщина мнется, поднимает на меня виноватый взгляд и снова трясущимися руками вытаскивает сигареты.

Читайте по теме:

Умер врач Джозеф Мюррей, впервые пересадивший почку

Сергей Готье: Каждый врач должен знать, что смерть — это еще не конец