Сериал «Переходный возраст» глазами специалистов: от буллинга до трагедии

Стивен Крисел

Учитель начальной школы

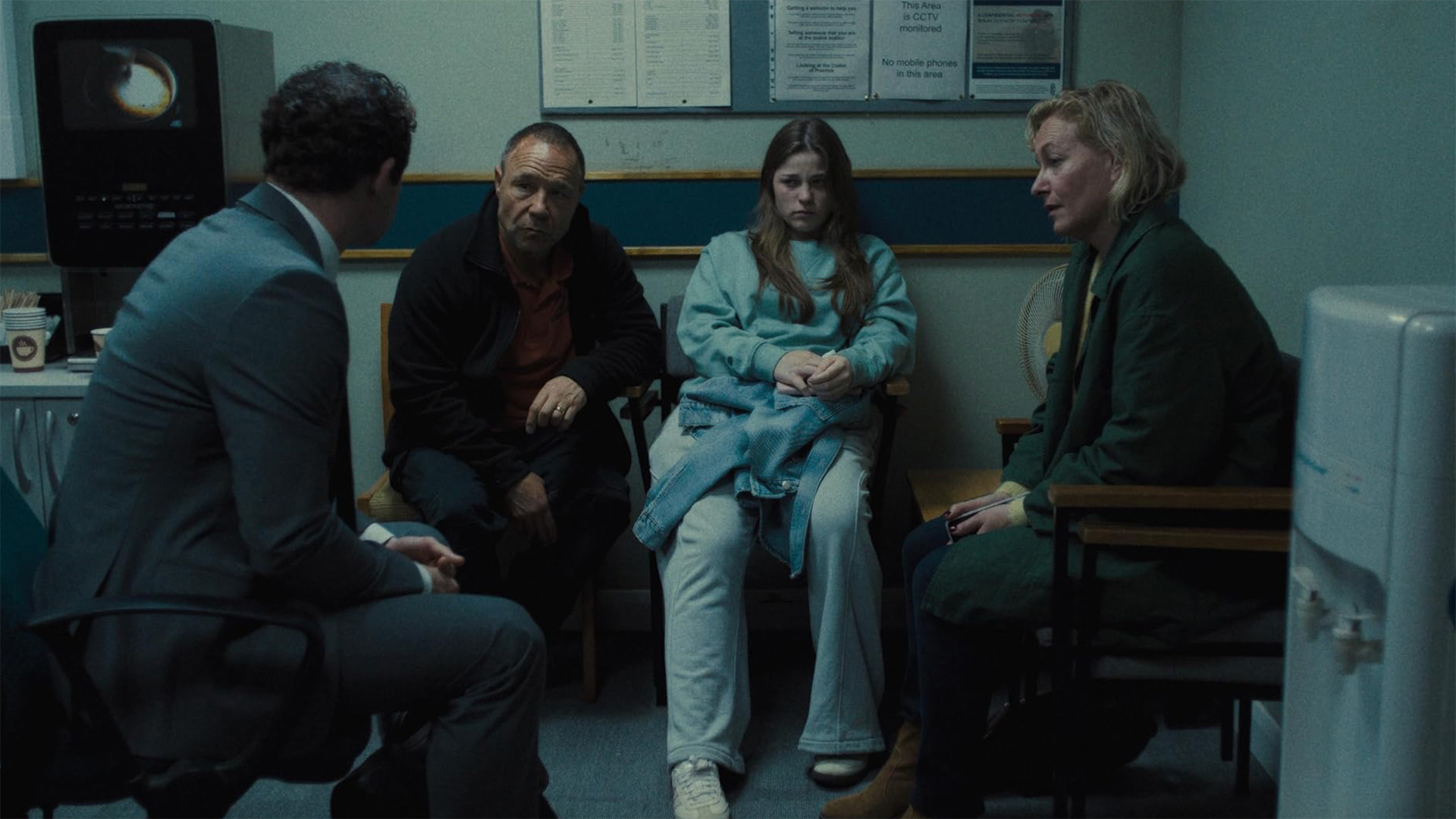

Сериал меня одурачил, так сильно мне не хотелось верить в виновность 13-летнего Джейми — от начала, когда полицейские утром врываются в обычный дом и забирают подростка в участок, до момента, когда на первый план вышел психологический аспект дела. Третья серия особенно потрясла меня — во многом благодаря выдающейся актерской игре. Во время беседы Джейми с психологом мы видим, что подросток полностью отделил себя от трагедии, то есть мысленно отстранился от факта убийства школьницы Кейти. Затем он внезапно вспоминает, что у него был нож, и вот здесь я, как зритель понял: Джейми виновен. В этот момент рушится вся его история. По сути, все сводится к тому, что он хотел контролировать то, что не мог получить, и когда его унизили, особенно в социальных сетях, он отреагировал самым беспощадным образом.

С моей точки зрения как учителя и родителя, «Переходный возраст» — отрезвляющее высказывание о неудачах современного образования и воспитания. Этот сериал действительно подчеркивает несостоятельность школы. В нем учителя опаздывают, не прилагают усилий в своей работе, ученики видят их равнодушие и безразличие. А еще есть социальные сети, которые, по сути, управляют жизнью детей. Запугивание, эмоциональное давление, постоянная потребность в одобрении — это пугает, и никто не дает этим детям инструменты, которые помогают справиться с сильными чувствами и болезненными эмоциями. Любопытно, что в сериале, судя по всему, показана частная школа. Часто кажется, что за деньги можно купить качественное образование, что они могут защитить детей, но это не так. Нам ясно дают понять, что проблемы существуют везде, и финансовое благополучие не может от них защитить.

Я не думаю, что сериал был создан специально для того, чтобы критиковать учителей, но, как учитель, я не могу не смотреть на это именно так. Для меня это тревожный звонок. Школам, родителям, сообществам — всем нам нужно делать больше. Игнорируя эти сложные проблемы, мы только усугубляем ситуацию. Без надлежащего руководства, поддержки и вмешательства трагедии, подобные показанной в сериале, будут продолжаться.

Людмила Жукова

Психолог, системный семейный психотерапевт

Подросткам приходится нелегко: быстрые физиологические преобразования, включая гормональную перестройку, часто приводят к нестабильному эмоциональному состоянию, перепадам настроения и повышенной ранимости. Это усугубляется особенностями развития мозга: префронтальная кора, ответственная за контроль поведения, еще находится на стадии созревания, в то время как миндалевидное тело, отвечающее за эмоциональные реакции, функционирует намного активнее. Такая дисгармония может провоцировать импульсивные поступки, трудности в принятии решений и склонность к рисковым действиям. В социальном плане тоже все непросто: подростки стремятся к независимости, но во многом зависят от одобрения сверстников.

В сериале хорошо показано, насколько герметичен подростковый мир для взрослых, проникнуть в него можно при помощи «посвященного» — им оказывается сын полицейского, Адам, который и сам подвергается буллингу в школе. Значительная часть жизни подростков протекает в соцсетях, и язык, который в них используется, взрослым непонятен, и, даже став «свидетелями» травли, они не понимают, что происходит. При этом виртуальный мир не менее реален, чем вещественный мир нашего детства — теперь социализация проходит здесь.

Джейми Миллер, много времени проводивший в комнате за компьютером, не вызывал у родителей опасений. «Что плохого могло произойти в комнате?» — произносит его отец в финальной серии. А Джейми меж тем интересовался мизогинистскими идеями известного блогера Эндрю Тейта. Авторы фильма говорили о том, что им важно было показать «обычную семью» — без насилия, алкоголизма и прочих признаков неблагополучия. Отца Джейми били в детстве, но сам он ни разу не поднимает на сына руку, при этом мальчик не замечает своих сильных сторон, зато отлично знает слабые. За мнимую мужскую несостоятельность Джейми травят одноклассники, а отец стыдится, когда сын не может играть в футбол.

Самостоятельно справиться с буллингом нет шансов ни у одного ребенка, а с возникновением кибербуллинга эта задача стала еще более сложной. Постоянно контролировать активность детей в интернете — непосильная задача для родителей. Тем не менее нужно искать возможность оставаться в контакте с ребенком, давать опыт принятия и интересоваться тем, что происходит с ним, хвалить его.

Мы с коллегами не один день спорили относительно диалога клинического психолога с Джейми. Некоторые считали, что она повела себя непрофессионально и даже жестоко, не ответив на вопрос Джейми, нравится ли он ей, усугубив тем самым опыт отвержения. В этом разговоре Джейми действительно демонстрирует зияющую пустоту там, где должна бы быть положительная самоидентификация, и пытается заполнить ее, принуждая психолога к ответу. Однако эту пустоту невозможно заполнить извне — это могло бы быть задачей долгой терапевтической работы, но психолог пришла к Джейми за экспертизой. Опыт, который получает Джейми, помогает, хоть в некоторой степени, деконструировать его убеждения, что путь к достижению цели лежит через принуждение, в данном случае принуждение к любви. Мы видим, что реакция психолога вызывает ярость и физическую агрессию, так же как и отказ Кейти, повлекший за собой убийство.

Как я уже говорила, подросткам трудно контролировать свои эмоции. Однако означает ли это, что каждый подросток способен на насилие и убийство? Испытывать ярость и желание убить — наверное, да, но способность к эмпатии останавливает занесенную для удара руку. У Джейми в диалоге с психологом мы как будто эмпатии не наблюдаем, что заставляет задуматься о возможной психопатологии. Но в этом случае трагическая история становится частным случаем, а название сериала как будто бы намекает на попытку глобального разговора о проблемах переходного возраста. И тогда фокус внимания неизбежно смещается на взрослых и их ответственность за произошедшее. Ведь их большая включенность и компетентность с высокой степенью вероятности могли бы предотвратить трагический исход.

Дмитрий Ермаков

Специалист по социальной работе благотворительной организации «Детские деревни SOS» в Орловской области (Молодежный центр Детской деревни SOS Лаврово)

Сериал оставляет сильное эмоциональное впечатление, погружая в мир современных подростков, разрывающихся между цифровой реальностью и живыми эмоциями. Сюжет балансирует на грани драмы и социального урока, показывая, как виртуальное пространство становится для героев и убежищем, и ловушкой. Динамика отношений, острые диалоги на экране телефонов, комментарии в социальных сетях создают эффект гиперреальности, заставляя задуматься: насколько мы контролируем технологии?

Ситуации, показанные в сериале, узнаваемы до боли: подростковая изоляция, кибербуллинг, поиск идентичности в соцсетях. Герои напоминают учеников из обычных школ, чьи истории мы можем найти в СМИ. Например, эпизод с травлей из-за «неидеального» поста в соцсетях — прямая отсылка к реальным ситуациям, когда школьники становились изгоями из-за публикаций. Такие проблемы не редкость. Наша благотворительная организация «Детские деревни SOS» также работает с подростками, пережившими травлю или отвержение. Сериал пересекается с реальной жизнью: эта история о том, как найти опору в момент кризиса.

«Детские деревни SOS» делают акцент на восстановлении доверия и создании безопасной среды. Например, программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи, а также программа по работе с молодежью помогает подросткам и родителям наладить диалог, что особенно важно в контексте цифрового разобщения. В отличие от сериала, где взрослые часто показаны беспомощными, мы предлагаем системный подход: психологическую поддержку, тренинги по кибербезопасности, легальные способы противодействия травле (обращение в правоохранительные органы, сотрудничество со школами).

Сериал поднимает ключевой вопрос: возможно ли изолировать подростка от цифрового мира без ущерба для его социализации? Герои прячутся в комнатах, проводят время в телефонах. Для них онлайн-общение стало нормой и единственной формой самовыражения. Однако полный запрет соцсетей неуместен. Вместо этого необходимо формировать медиаграмотность: учить детей фильтровать контент, объяснять ценность офлайн-взаимодействий, создавать семейные ритуалы без телефонов (совместные ужины, походы). Важно не отнимать телефон, а стать «союзником» в цифровом мире. Знать, на какие каналы подписан ребенок, обсуждать с ним новостные тренды.

Также хочется отметить, что сериал ярко показывает, как травля калечит психику, и оставляет зрителя с вопросом: что делать в такой ситуации? Для решения проблемы очень важно знать правильный алгоритм:

● не молчать, научить ребенка обращаться за помощью, а не замыкаться;

● фиксировать факты: скриншоты оскорблений, аудиозаписи — это доказательная база для школы и полиции;

● искать поддержку вне класса: кружки, волонтерство, онлайн-сообщества по интересам (под контролем взрослых);

● работать с самооценкой: через творчество, спорт, менторство сместить фокус с травли на личные достижения.

Важно, чтобы обсуждение этой темы стало призывом к действию. Чтобы родители, взрослые задумались, что за каждым «трудным» подростком стоит история, требующая внимания, а не осуждения. На примере нашей организации можно найти доказательства: даже в эпоху цифровых стен человеческое участие и системная поддержка могут изменить сценарий. Задача общества — не отгораживаться от проблемы экранами, а стать тем самым SOS-сигналом для тех, кто в нем нуждается.

Подготовила Анастасия Рыжкова