«Антон где-то далеко. Дневник отца». Эпизод 3. Мой сын — смартфон

Нет, нет, нет — это будет не про смартфоны. Я, конечно, вернусь к этой теме. Ее на кривой козе не объедешь. Но сейчас о другом. Не о том, когда Антон говорит, что пошел играть в футбол и, не обнаружив никого на площадке, тихо дуется в футбол не ногами, а руками, пальцами в телефоне. А о том, что стало образом человека современности — не его служение гаджетам, а буквально уподобление им. Проявленный в детях, этот феномен не кажется мне отчетливо обсужденным.

В 19-м веке усилиями литературы — главного медиа того времени — на исторической сцене западной цивилизации появился новый герой — ребенок. Брошенный ребенок, оставленный без должного попечения, угнетаемый, унижаемый и в семье тоже. Нельзя сказать, что европейская культура прежних эпох совсем оставляла детей без внимания. Младенец Иисус стал одним из главных иконографических образов католицизма. Но никогда прежде человечество не считало возможным обособлять детей в отдельную категорию, хотя бы в силу базового положения, что дети не могут существовать сами по себе. В широком смысле — дети есть незавершенность, неполнота. А всякая неполнота обречена на подчинение чему-то — в данном случае взрослым.

Чарльз Диккенс первым неотразимо выступил за униженных и оскорбленных детей. Русская литература подхватила этот почин, по сути, подготавливая революцию: если в стране столько несчастных голодных детей, этот порядок должен быть решительно разрушен. Антуан Сент-Экзюпери оформил движение за охрану детей в полноценную классовую теорию и одновременно Завет. В форме притчи он противопоставил ребенка взрослому, определив взрослого как испорченного ребенка. В некоторым смысле французский летчик повторил вслед за Христом: «Тогда Он подозвал к себе ребенка, поставил его посреди них и сказал: “Правду вам говорю, что до тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царство Небесное”» (Матф. 18:2-3).

Есть данные, что только одна книга издавалась в мире большим тиражом за последние 100 лет, чем «Маленький Принц». Это Новый Завет.

На практическом уровне грандиозным свершением этого поворота к детству и его обособлению стал Советский проект. По сути, речь идет о тотальном отлучении ребенка от воспитания в семье, изъятии детей, как если бы речь шла о курах или свиньях.

Большевики строили проект будущего, и совершенно логично, что высшая ставка была сделана на детство. Одним из первых декретов, подписанных Лениным, был полный запрет всех физических наказаний в учебных учреждениях — первый в мире.

А уже в 1918-м «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» описывал положения, при которых родители могут быть лишены родительских прав — опять же, впервые в мире. Если не считать старого римского закона о лишении статуса отца в случае троекратной продажи ребенка в рабство.

В некотором смысле советская власть реализовала часть положения платоновской утопии «Государства» в обобществлении жен и детей.

Это очень разумно, если речь идет о большом общем деле. Семья — ненадежная система воспитания. Она дает слишком непредсказуемые и разные величины. Их сложно синхронизировать в глобальном проекте. И не надо этих старых шуточек про строительство Беломорского канала. Семья не может толком подготовить и строителя высокоэффективной рыночной экономики.

В идее передачи почти полных полномочий воспитания детей из семьи вовне нет ничего специфически красного, советского. Просто старая европейская идея тотального образования была быстрее всего и самым впечатляющим образом реализована именно в Советском Союзе. Она не только помогает реализовать государственные стратегии, но и отдельным гражданам сулит простые радости: освобождение от массы досадных хлопот, возможность более полной реализации в профессии, наконец, то самое, открытое именно в 20-м веке свободное время занятого человека — винишко и кинишко без детского гомона. Я знаю эти радости! Я сам их вкушал.

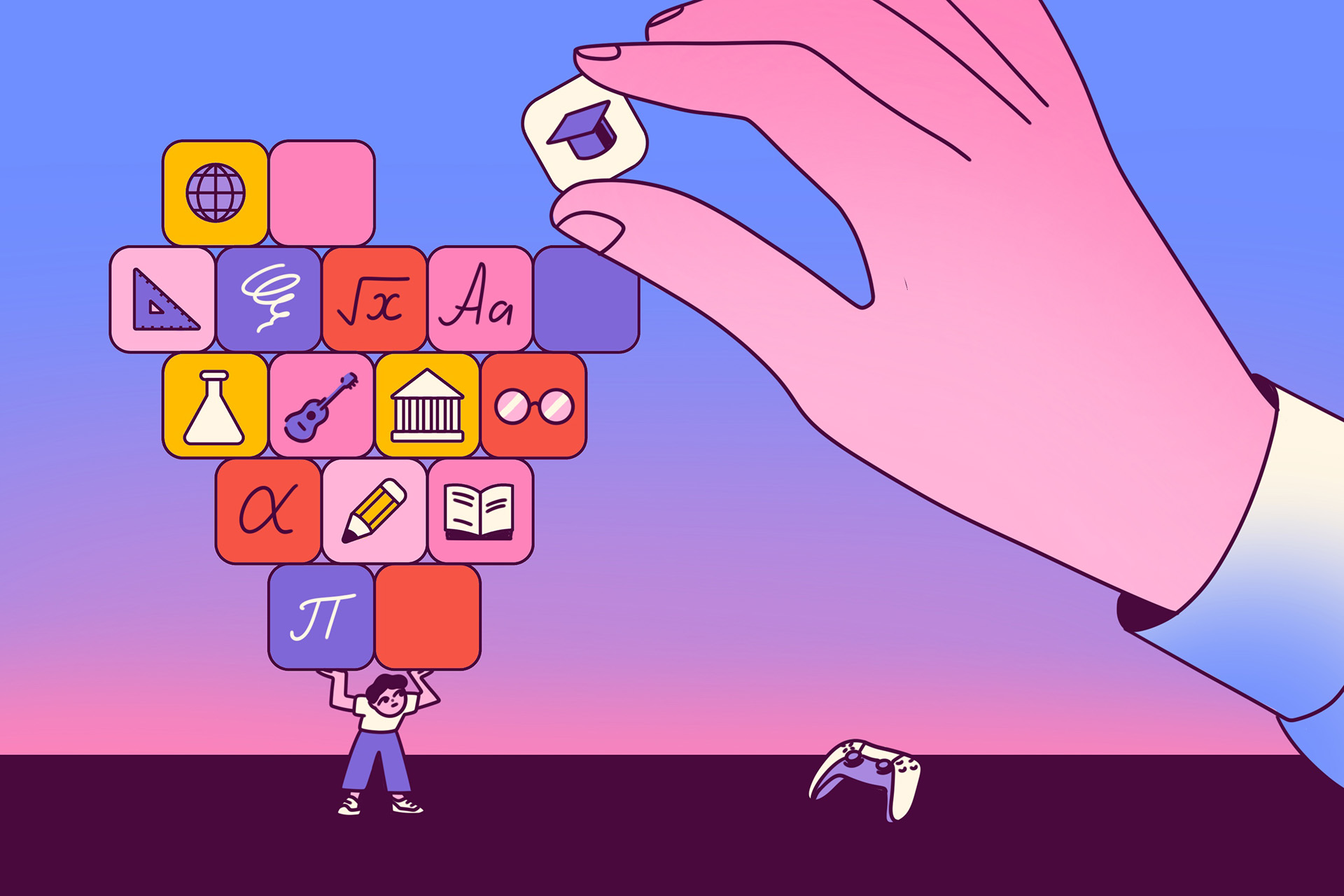

Задолго до появления айфона его интерфейс проявился в образе ребенка в нашем мире. Он представляет собой поверхность, заполненную аватарками сервисов.

В Советском Союзе они были большей частью бесплатные. Сейчас для того, чтобы подключиться к ним, нужно платить — вся разница. В самом деле, ну как мы можем научить ребенка рисованию, если в мире есть примерно миллион учителей рисования, которые сделают это лучше нас? Задача родителя, таким образом, сводится к тому, чтобы подобрать ребенку самое продвинутое приложение и желательно еще и с наилучшей ценой (по акции). Именно этим и заняты родительские чаты.

Таким образом, то, над чем сокрушались Диккенс и Короленко, — грязные, голодные дети без присмотра, без полезных занятий — через каких-то 150 лет превратилось в свою противоположность. Все дети сосчитаны, все умыты, все накормлены, так что ничего больше есть не хотят, кроме чего-то остро модного, и за этими детьми столько присмотра, у них столько занятий, что еле дышат. Они, как вьючные животные, несут на себе этот груз апликейшенов, к которым их подключили добрые родители.

И конечно, мой Антон, когда год примерно назад я обнаружил его объятым огнем войны со всем миром, был таким мальчиком, тяжело груженным «занятиями».

Я всегда чувствовал какой-то изъян, порок в том, как мы сегодня понимаем свой долг перед детьми или, вернее, как мы его списываем. Списываем долг за деньги. Но я так, может быть, и не увидел бы его, этот порок, если бы я не забрал Антона к себе и к нему однажды не пришел юноша лет 35 с густой черной бородой — тьютор, если говорить по-новомосковски.

У меня нет инстинкта подслушивать или читать чужие письма. Но, поскольку Антон говорил громко, взволнованно, через закрытую дверь просочилось то, о чем Антон исповедовался своему тьютору: «Я очень хочу PlayStation, но мама мне не покупает. Боится, что я совсем перестану учиться».

Есть сорт голливудских фильмов со слезоточивыми манипуляциями вокруг сюжетов с детьми. В этом наборе шаблонов есть и такой. Отец видит что-то, не слишком страшное, скорее, повседневное, и в этой повседневности он прозревает нечто такое, что «переворачивает» его. Разумеется, к лучшему — с головы на ноги.

Я сидел и слушал, как мой сын поверяет свои терзания милому человеку, который бы никогда не оказался в моем доме, если бы ему не заплатили деньги, и я бы разрыдался, как некоторые рыдают в кинозале, если бы меня не душила ярость.

Больше тьютор в моем доме не появлялся, а я начал процесс удаления слишком тяжелых приложений: психологов (отдельный сюжет, я остановлюсь на нем позже), репетиторов по русскому и математике, с которыми Антон спорил и хамил им на все лады. Я оставил только тех, кого я знал, с кем бы, как говорили в прежние времена, да и теперь, кажется, снова опять говорят, пошел бы в разведку — двух очень уравновешенных мужчин, преподавателей спортивных дисциплин и такую же стойкую Ларису Леонидовну, педагога внеклассной истории миров.

Я должен сделать важную оговорку. Мне будет очень жаль, если мои заметки кем-то будут поняты как сведение счетов с прошлым Антона, проведенным в доме мамы.

Я предъявляю этот счет себе и всему миру. И я не собираюсь здесь выписывать рецепты воспитания подростков. Единственный сюжет этих заметок — это то, как Антон и все, что с ним происходит, воспитывает меня самого.

Если бы этот милый и ни в чем не повинный тьютор не зашел в мой дом, я не испытал бы того, что теперь называю прояснением.

Да, мы не просто передаем другим людям права на высшую когнитивную деятельность — взаимодействие с нашими детьми, — мы еще платим свои деньги за передачу этих прав.

Мы считаем «творческим» делом любительское бренчание на гитаре после работы в студии, где мы отдыхаем от «рутины» — детей. Но эта деятельность от того и высшая, что в ней невозможно счастье отделить от терзания. Она окрыляет, но она и невыносима. Как, скажем, писательство для Толстого.

В этом времени с детьми можно обнаружить в себе высшее, потаенное, до сих пор непроявленное. Можно стать музыкантом, писателем, поэтом, но проще всего — философом.

— Пап, сегодня наш учитель сказала, что все большие деньги добыты нечестным путем. Я не считаю нашего учителя глупым человеком. Нет, совсем нет. Но это ее высказывание точно умным назвать нельзя.

— Не знаю. Это высказывание не то чтобы глупое, но, скорее, уязвимое. Мне кажется, происхождение больших денег — больше предмет исследования налоговых или полицейских органов. Я вижу тысячу других явлений, их разгадку мне искать интереснее.