Андрей Аствацатуров: Время ярких контркультур, похоже, прошло

Что значит быть битником? Можно ли оставаться им сегодня или это явление навсегда утратило актуальность?

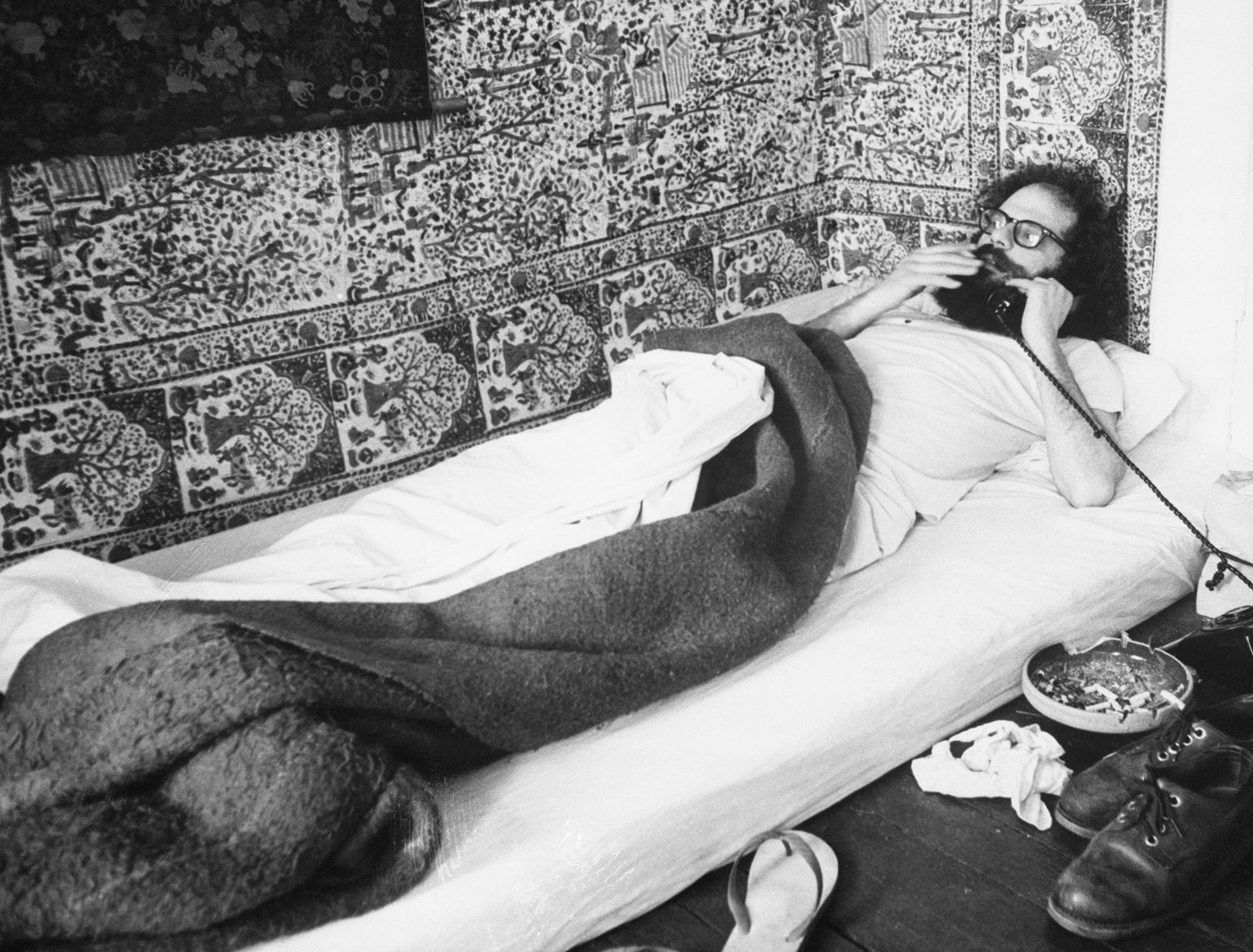

Быть битником — значит отвергать всякую статичность, чувствовать жизнь в ее становлении, самому находиться в постоянном изменении, в движении, как внутреннем, так и внешнем. Отвергать репрессивный разум во имя освобождения тела, навязанные извне ценности, двигаться собственным путем, а не теми путями, которые предлагает культура истеблишмента. Битник отрицает заданность человеческого развития, он всегда спонтанен, непредсказуем. Он готов в любой момент сняться с места, полагаясь на воображение. Можно ли битником быть сегодня? Смотря где. Если в США, то почему бы нет? Я, когда стажировался в США в 1998 году, видел в Калифорнии людей, похожих на битников, интеллектуальных бродяг, бездельников с гитарами, часами сидящих с какими-то переводными восточными книгами в открытых кафе. Битники — одно из самых долгоиграющих контркультурных явлений. Джек Керуак, Уильям Берроуз, Аллен Гинзберг — представители самого первого поколения. Битники никуда не делись, просто пришло новое поколение, фигуры значительно менее известные. При этом надо помнить, что мода на битников постоянно с завидной регулярностью возвращается.

Против чего битники восставали и чего хотели добиться?

Битники — люди контркультуры, они ставили перед собой задачу иногда противоречить культуре истеблишмента, но чаще, что гораздо важнее, просто ее игнорировать. Битники, разумеется, сильны своей критикой, но интересны тем, что они утверждали. Отвергали они европейские ценности, статичные, навязанные извне, отвергали модель разума, схематичность мышления в пользу спонтанности, отвергали общественную мораль. Они отвергали неподвижность существования среднестатистического американца, и все ценности, связанные с американской мечтой, например социальный успех, который был им совершенно неинтересен. Они не стремились создать семью, полагаясь на принципы свободной любви, не стремились обзавестись домом, предпочитая постоянно переезжать с места на место, и пренебрежительно относились ко всякой работе.

В России особое отношение к художественному слову, наша общественная жизнь литературоцентрична. Можно ли сказать то же самое про культуру США? Битники как-нибудь изменили американское общество или они остались просто эстетическим феноменом?

Я бы сказал, что наша культура и общественная жизнь слишком многогранны, чтобы их можно было бы характеризовать подобным образом, но, возможно, вы правы. Я бы сказал, что сущностные различия между нами и американцами во многом коренятся в религиозных основаниях наших культур. Для нас жизнь созерцательная куда важнее жизни деятельной, а для Америки, которую основывали протестанты, важнее именно жизнь деятельная. Поэтому культура США строится вокруг поступка, деятельности — бизнеса, если хотите. Исторически писатель в США никогда не был сильно уважаемым. Мир искусства, творчества для протестанта ассоциировался с аристократической ленью и пороками. Писателей в США скорее вежливо терпели рядом, как нечто неизбежное. Сейчас, разумеется, времена поменялись, но дух работы, бизнеса, сделки, действия по-прежнему вытесняет созерцание и искусство на периферию. Поэтому литературоцентричной американскую культуру никак назвать нельзя.

Что касается влияния битников, то, разумеется, они изменили культуру. Они были первыми настоящими авангардистами, если понимать авангард как жест, как эстетику прямого действия, а не как чистую игру со словом. Американский авангард 1910–1920 годов — имажисты, футуристы — был в большей степени занят словом, поэтикой. Именно предъявление битниками жеста, жизнетворчества повлияло на культуру США, на образ мыслей американских писателей и художников. Битники, атакуя американские ценности, заставили последующие поколения американцев всерьез над ними задуматься, во многом повлияли на общественные протестные движения и открыли путь другим контркультурным явлениям. И наконец, битники много сделали для литературы, разрабатывая поэтику спонтанности, сюрреалистических метафор, подрывая традиционные литературные формы и избавляя американскую литературу от академичности, текстоцентричности. Их методом, так же как и у Луи-Фердинанда Селина или Генри Миллера, был не поиск формы, а ее взрыв.

В США за контркультуру «отвечали» битники. А в СССР? Как можно назвать поколение отечественных андеграундных литераторов 1950–1980-х?

В СССР мы скорее говорим о неких литературных поколениях, где было много ярких отдельных имен (Леонид Аронзон, Виктор Кривулин, Елена Шварц), отдельных групп (метареалисты, группа СМОГ, Лианозовская группа), были встречи, был диалог, но представить эту пеструю картину как нечто единое я бы не решился. Кроме того, даже самые радикальные из этих фигур нельзя назвать до конца контркультурными. Битники могли быть вполне адаптированными к культуре истеблишмента писателями и поэтами, они просто не желали этого. Это было их вполне свободное решение. В свою очередь представители советского андеграунда были насильно вытеснены на периферию культуры. Если бы они имели возможность публиковаться в крупных литературных журналах, они бы это делали. Понятно, что они выбрали свой путь нонконформизма, но это была скорее реакция, чем свободное решение. Когда появлялась возможность официально публиковаться, они ею никогда не пренебрегали. Как их назвать, я не знаю. Часто их называют представителями «бронзового века» русской литературы. Я думаю, этот термин вполне подойдет.

Почему неподцензурная советская поэзия говорила о Боге, о метафизике, о смерти и вечности, а не о сексе, наркотиках и странствиях?

Просто актуализировались разные литературные традиции. Битники встраивались в традицию, которая берет свое начало в литературе американских трансценденталистов и Уолта Уитмена. Ее продолжал в Америке Генри Миллер, у которого битники многому научились. Кроме этого, битники наследовали приемы Луи-Фердинанда Селина и французских сюрреалистов. Только эта традиция могла претендовать на контркультурность и совпадать с задачами эстетического бунта, связанного с освобождением тела, провозглашением спонтанности человека и стремлением расширить сознание разными стимулирующими средствами. Советская неподцензурная поэзия восходит к 1920-м годам, к традиции обэриутов, к отдельным фигурам Серебряного века, она ориентирована на традицию русской поэзии и прозы, в которой по сути не было того, о чем уже в XIX веке говорили американцы. Впрочем, в нашей неподцензурной литературе вполне себе встречаются и странствия, и примеры измененного сознания, и даже секс.

Вам ближе русская или американская форма литературного протеста?

Я не знаю, что мне ближе. Скорее, традиция Уитмен — Генри Миллер — Керуак. К русской поэзии «бронзового века» я в целом равнодушен, хотя ярких ее представителей знаю и ценю.

Влияние битников вредит русской поэзии? Насколько совместимы русский язык и литературная традиция с этим чисто американским явлением?

Влияние редко когда мешает, чаще обогащает. Я наблюдаю, разумеется, влияние битников и, скажем, Буковски на современную русскую поэзию. И мне оно кажется чрезвычайно продуктивным. Поиск новых форм, взрыв готовых форм, подведение литературного языка к своему пределу — мне кажется, это те задачи, которые как раз иногда должна решать литература, и у битников тут есть чему поучиться.

Битники мечтали «освободить» культуру, научить искусство с радикальной искренностью говорить о телесности, о сексе. В США тема секса и гендеров — одна из самых актуальных сегодня. Принципы битников чем-нибудь отличаются от современной культурной и политической либеральной западной повестки?

Вообще-то битники ратовали за освобождение от любой идеологии, придерживаясь, говоря политически, идей анархо-индивидуализма. Тема сексуальной свободы была одной из основных тем. Но современный неолиберализм не про свободу. Все требования и битников, и «новых левых» он адаптировал под себя и, более того, сделал способами ограничения свободы. Инстинкт битников — это инстинкт свободы, при этом, что важно, свободы индивидуальной. Они обращались в своих текстах к личности, а не к усредненной массе, к подлинному человеческому «я», а не к «я», сформированному культурой. Они предлагали сбросить поверхностные личностные формы ради утверждения глубинного основания личности, силы, соединяющей личность и все жизненные формы вокруг какой-то энергии, Дао. Современная неолиберальная культура скорее призвана дисциплинировать человека, чем его освободить, и нацелена она не на индивидуальность, а на некую поверхностную обобщенную личность, которую она старается лишить разных форм идентичности, заставив поверить в свои поверхностные, примитивные желания, продиктованные средой, и тем самым якобы освободить ее.

Вам не кажется, что некогда свежие приемы и темы битников стали сегодня культурной инерцией, чем-то общеупотребительным и обязательным — и поэтому скучным? Как западная культура преодолевает влияние битников?

Подражаний в самом деле много, и это порой выглядит скучно. Литература преодолевает битников, вновь обращаясь к поиску формы, как это мы видим в современной американской прозе. С другой стороны, формальные правила имеют тенденцию устаревать, тогда требуются новые взрывы литературы — наподобие тех, которые делали битники.

Почему сегодня о себе не заявляют новые литературные бунтари? Возможно ли после битников сказать в литературе принципиально новое слово, или все темы уже исчерпаны?

Время другое. Времена битников представляли собой бескорыстную борьбу идей, идеологий, мировоззрений. Здесь требовались яркие таланты, эмоционально заряженные люди, сильные полемисты. Это сменилось культурой, которую можно было бы назвать «культурой повестки». Люди примыкают к повестке, как правило, преследуя какие-то корыстные цели, редко по зову сердца. Иногда они в самом деле похожи на бунтарей. Но только похожи. Из них формируются разные лагеря, которым незачем друг с другом разговаривать и полемизировать. Достаточно приклеить ярлык врага, и этого вполне хватит. Что касается настоящих бунтарей, то они, конечно, есть, но сейчас попросту не до них. Поэтому время ярких контркультур, которые оставляют после себя талантливые тексты, похоже, прошло. Или, что вполне вероятно, культура взяла на какое-то время паузу.

Беседовал Алексей Черников