Сними зеленые очки. Интервью с художником Александром Джикией

Как вы начали писать?

Давайте определимся с терминологией. Пишут живописцы. Еще, может быть, писатели и поэты. Я же живописью никогда не занимался, так что для меня больше подходит термин «рисовать». Рисовать я начал очень рано, года в три, и очень много этим занимался, пока не пошел в школу. Возобновил это занятие я, готовясь к поступлению в МАрхИ. Уже студентом я начал рисовать так, как рисую до сих пор.

Вы помните день, когда нарисовали свою первую настоящую работу?

Это было летом 1982 года. Я тогда только узнал о существовании авангардистов, которыми тогда считались Пикассо и Матисс, и рисовал у себя на кухне «авангардистские» натюрморты и портреты друзей. И вот, жарким днем в середине июля, я вышел на прогулку со своим ротвейлером, — это было на поле возле моего дома на Ленинском проспекте, где прежде был глубокий пруд, а теперь находится центр «Рио», — и неожиданно понял, как я должен рисовать.

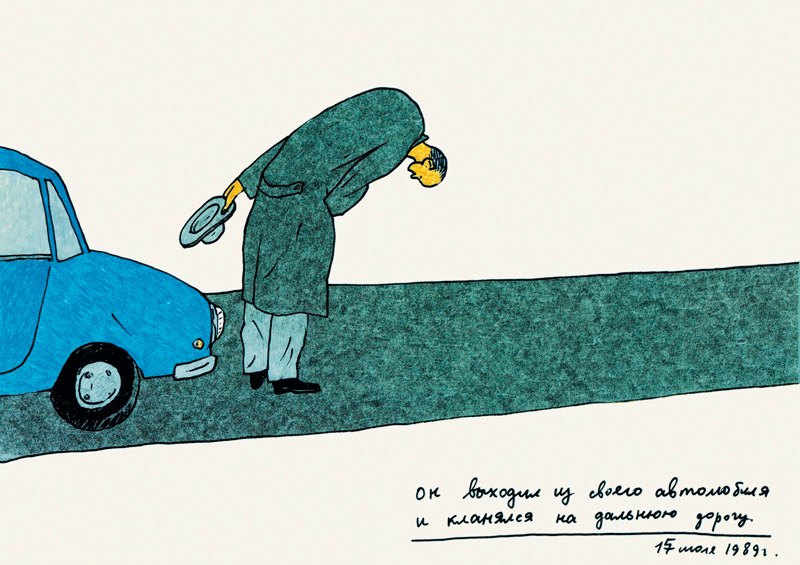

Прервав прогулку, я бегом отправился домой и сразу нарисовал картинку с подписью, поставив на ней номер «1». За это лето я нарисовал около двухсот пронумерованных работ, которые в начале учебного года развесил без спросу на стенах нашей аудитории в МАрхИ. Они там провисели пару часов до конца занятий. Это была первая выставка моих работ. Причем она даже оказалась задокументированной, — я в те годы повсюду таскал на себе тяжелый фотоаппарат «Зенит» и фотографировал все подряд. Собственно, так я и нашел свой «стиль» – стал рисовать картинки с подписями.

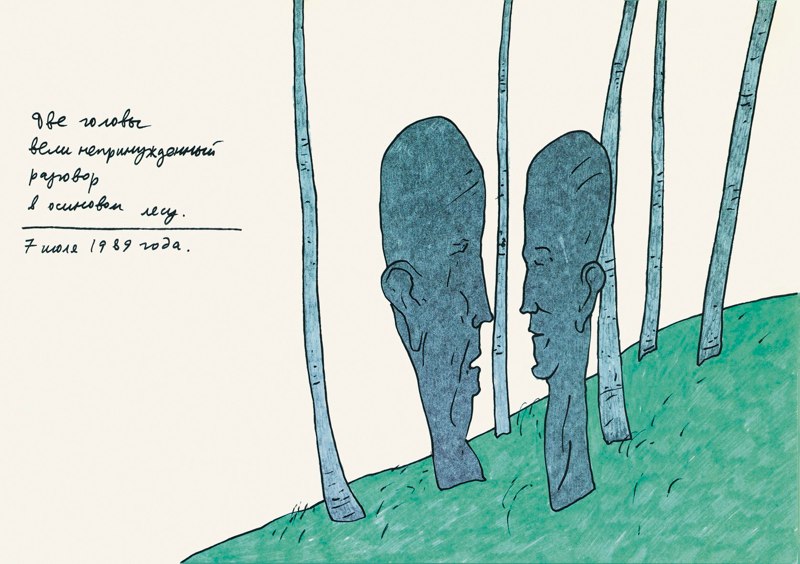

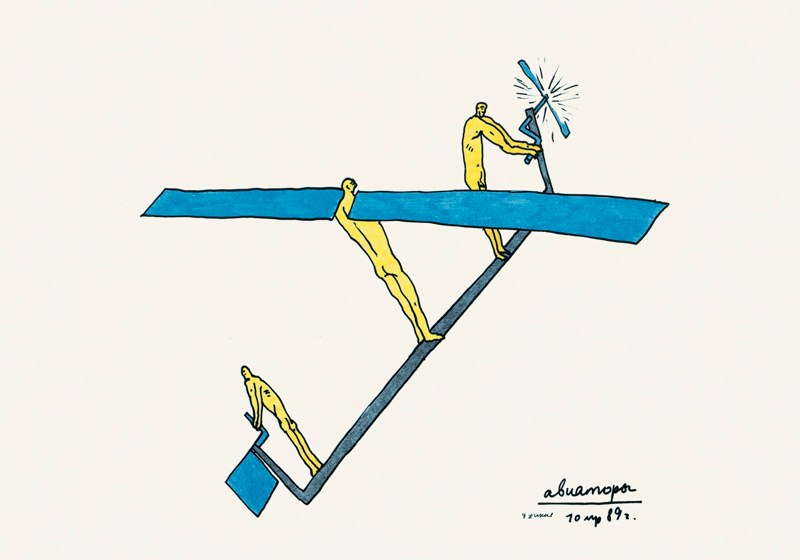

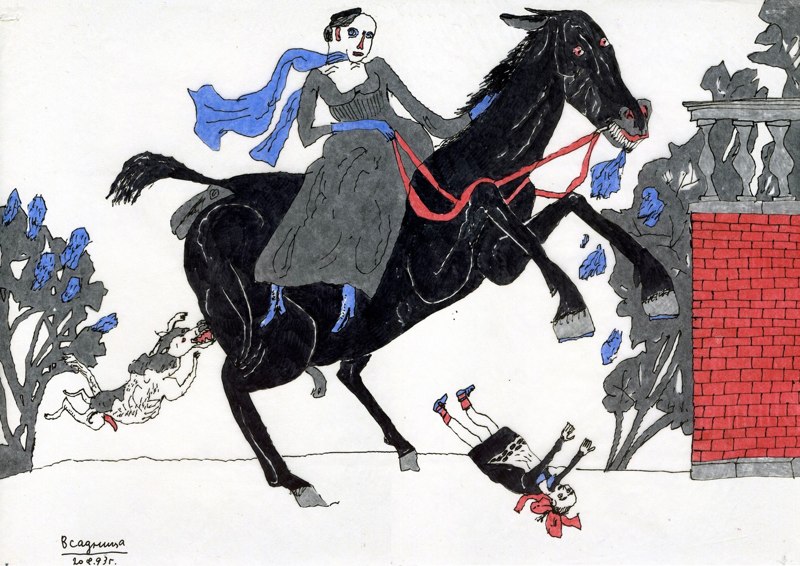

Поначалу я подписывал рисунки сзади, но мой учитель, Николай Николаевич Маркаров, посоветовал делать это прямо на картинке, как я с тех пор всегда и поступал. Также, я всегда ставил под рисунком дату, что свойственно многим поэтам. Из этого можно сделать вывод, что мои рисунки — это в какой-то степени нарисованные стихотворения.

Как рождается рисунок? Откуда он берется?

Оттуда же, откуда берутся стихи — с первой, неизвестным образом возникающей строчки. Иногда у меня появлялся сначала зрительный образ, а потом название. Иногда наоборот, рисунок возникал из слов. В любом случае, картинку без названия я считал несостоявшейся. Это первый и самый лучший источник, назовем его «озарение» или «вдохновение». Сальвадор Дали когда-то сказал примерно следующее: «Вдохновение – капризная дама, она посещает нас когда захочет, но когда она приходит, она должна застать нас за работой».

Однако, когда человек назначает себя художником, он оказывается вынужден соответствовать этому званию и обязывает себя работать, даже когда вдохновения нет. У меня образовалась некая «медитативная практика», когда я сидел перед листом бумаги и смотрел в него до тех пор, пока не замечал там какое-то изображение, которое потом требовалось поскорее обвести. Название, чаще всего, возникало параллельно. Так были нарисованы мои лучшие работы. Еще одним источником образов, безусловно, являются сны — надо только иметь способность достаточно хорошо их запоминать. Ну и, конечно, имеют место умственные построения, когда из каких-то словосочетаний рождаются картинки типа «Горючие слезы мои» — на ней бензиновые слезы капают и горят, а чтобы поджечь их, требуется спичка.

А искусство должно быть понятным?

Искусство должно быть понятным с одной стороны, а с другой стороны ему необходимо оставаться загадочным — иначе это будет не искусство, а агитационный плакат. Можно сказать так: произведение искусства является миром, заключенным в самом себе, неким голографическим аналогом Вселенной, – а Вселенная непознаваема. Следовательно, настоящее произведение искусства всегда содержит в себе нечто непознаваемое — и именно поэтому мы пересматриваем, переслушиваем и перечитываем, иногда по многу раз, свои любимые произведения. Мы не делали бы этого, если бы могли понять их до конца.

Вы упомянули, что творчество иногда рождается изо сна. Можно ли сказать, что расшифровать эти сны помогают подписи, которые вы оставляете на рисунках?

Например, у вас есть картинка, где герой указывает себе на висок, говоря: «Здесь у меня, видишь, синяя полоса, — это значит, что я неживой». Это ведь попытка объяснить зрителю правила своего художественного мира?

Сон — это вообще интересный процесс. Мы спим с закрытыми глазами и «видим» скорее не изображения, а тексты, которые затем переводим в картинки. А толкователи снов переводят картинки обратно в слова. Например, ботинки во сне означают заботы, а хождение босиком — беззаботность. Это на самом деле так, я проверял.

Что касается картинки про «синюю полосу», то она о другом. Эта картинка про кота. Котов ведь считают немного потусторонними существами, которые могут видеть призраков и все такое. Считается, что у них девять жизней. А еще у котов часто бывают залысины возле ушей. Человек, который показывает на синюю полосу у себя на виске, — это кот. Раньше такой прием назывался аллегорическим.

Обнаженное тело и большой нос

Вы согласны с тем, что атмосфера большинства ваших рисунков близка к апокалиптической? Если да, то как вы думаете, чем это вызвано?

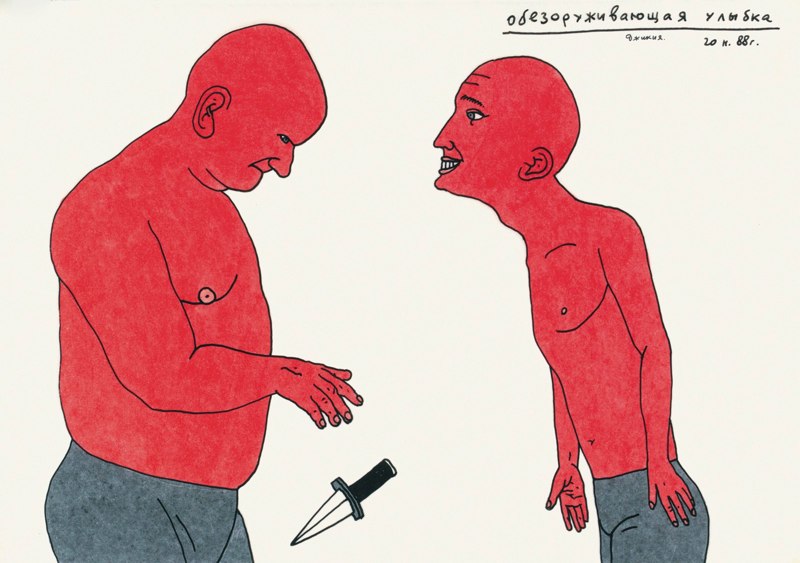

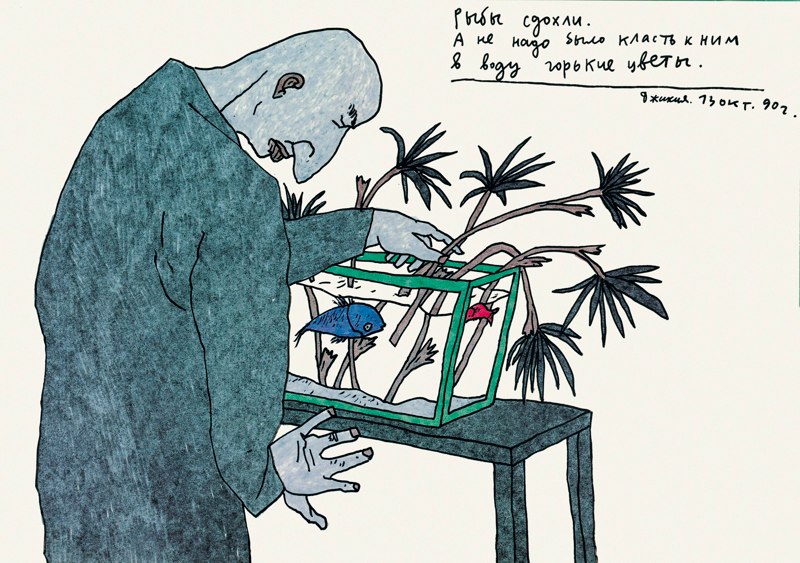

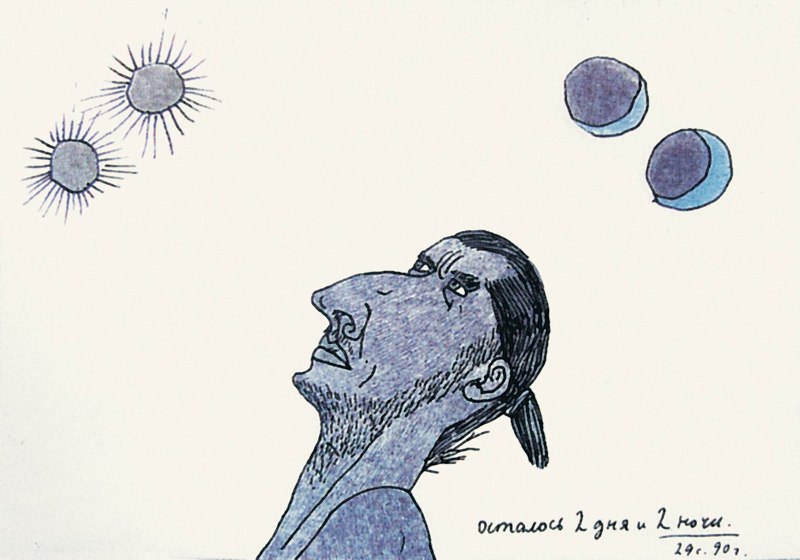

Я бы разделил свое творчество (не люблю этого слова, но другого нет) на три периода. Первый — «Золотой век» между 1982 и 1985 годами, когда все было хорошо, я был на коне и с саблей в руках. Второй — как раз «апокалиптический», с 1988 по 1997, он закончился тем, что я переехал в Америку и вовсе перестал рисовать. «Апокалиптическим» он был исходя из того исторического этапа, когда я рисовал свои картинки: это черное время девяностых и тьма конца восьмидесятых. Третий период все никак не начнется, но признаки этого начала уже имеются. Я бы назвал его «Возвращение домой».