Почему торговые войны всегда бьют по своим — уроки истории в винном бокале

Объявленная недавно американским президентом Дональдом Трампом война экспортных тарифов со скоростью лесного пожара охватила весь мир от Вашингтона до Гонконга, и винодельческая Франция тоже оказалась в центре полыхающих коммерческих страстей.

Впрочем, французы и в такой ситуации не могут удержаться от иронической улыбки. Президент Комитета профессионалов винной отрасли Бургундии Лоран Делоне, выразив «свое сожаление» по поводу происходящего, одновременно замечает, что испытал и «некоторое облегчение, поскольку в сравнении с заградительными пошлинами в 200%, о которых шла речь еще в марте, объявление о введении пошлин в размере 20% создает ощущение, что мы избежали худшего».

Ирония — залог взвешенного подхода: недаром выражение «делать хорошую мину при плохой игре» пришло в языки мира из лексикона французских картежников. Впрочем, в серьезности игры никто не сомневается: французская Федерация экспортеров вин и спиртных напитков оценивает грядущие экспортные потери примерно в 800 миллионов евро, заявляя, что решение США о введении пошлин не только «будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для французского рынка вина», но и «негативно повлияет на американских импортеров, оптовых и розничных продавцов».

Последняя оговорка особенно примечательна и для винного рынка весьма характерна: виноделы предпочитают искать не врагов, но друзей, — тех, с кем можно обсуждать общие проблемы и интересы, приходя к взаимно комфортным результатам. «Мы работаем рука об руку с нашими американскими партнерами, чтобы найти решения», — говорит владелица Шато де Пужелон в Божоле Марин Дескомб, и эти слова успокаивают и внушают надежду. Войны не будет.

Впрочем, войны и не в обычаях виноделов. В отличие от политиков, предпочитающих искать выгоду в моменте, профессионалы, связавшие жизнь с вином, прекрасно знают, что настоящий успех — это игра вдолгую, требующая умения сохранять спокойствие, замечать мелочи и тщательно отлаживать сочетание малых и больших факторов, определяющих, в итоге, гармонию. Подобный подход требует куда больше терпения, чем кавалерийская атака, но в долгосрочной перспективе он всегда побеждает: медленно прорастающие лозы в конечном итоге окажутся сильнее, затупив сколь угодно жесткий секатор. Способность мыслить категориями природных и исторических циклов неизменно демонстрирует: коммерческие войны в мире вина способны вызвать кровь, слезы или смех — что угодно, но не успех.

…Небольшой древнегреческий город Мегара расположился между Сароническим и Коринфским заливами, на границе Центральной Греции и Пелопоннеса. Мегаряне слыли отменными моряками, выращивали домашний скот и занимались виноделием — коридор между Коринфским и Сароническим заливами и горы Герания, укрывавшие долину от холодных ветров, обеспечивали прекрасные условия для виноградарства. Афиняне считали мегарян грубыми и невежественными, а их союзнические отношения со Спартой и вовсе вызывали политические опасения, итогом которых стала Мегарская псефизма — решение афинского народного собрания, запрещавшего мегарским купцам торговать на рынках Афин.

О причинах такого решения историки спорят до сих пор: одни говорят, что торговые ограничения были призваны вынудить Мегару выйти из Пелопонесского союза, другие полагают, что афиняне опасались, что мегарские купцы помогут Спарте построить флот, сравнимый с афинским. Насмешник Аристофан и вовсе винил во всем Перикла, влиятельнейшего политика и одного из рьяных сторонников торговых ограничений: по мнению автора комедий, тот пытался решить свои личные проблемы, угождая своей возлюбленной — гетере Аспасии.

Впрочем, вскоре насмешливый тон Аристофана зазвучал трагедией: не прошло и двух лет, как торговые битвы сменились настоящими — коммерческий спор разрешился Пелопонесской войной.

«Перикл… раздул войну такую, что у эллинов глаза Выжег дым до слез горючих»

Так писал Аристофан в «Мире». Плакать было о чем: в результате первой Пелопоннесской процветающая торговая Мегара разорилась, а Перикл год спустя сгорел в охватившей переполненные беженцами Афины эпидемии брюшного тифа. Счастья торговые споры не принесли никому.

Идея торговых войн как средства для решения политических задач, увы, на этом себя не изжила. Особенно жарко они полыхали в эпоху Великих географических открытий, понемногу подводя вдумчивых историков к парадоксальному, но однозначному выводу: главной жертвой любых трансграничных коммерческих запретов в итоге, как правило, становится их инициатор.

Так произошло, к примеру, в XVII столетии, когда премьер-министр Франции Кольбер резко повысил пошлины на ввоз вина в Англию, получив в ответ от заклятых друзей с другой стороны пролива «Акт о запрете ввоза» 1678 года, которым британский парламент полностью запретил импорт французских вин. Закон продержался с перерывами больше десятилетия, создав для французских виноделов мощного конкурента на английском рынке и исключив из потребителей благородного кларета антифранцузски настроенных членов партии вигов.

Пару десятилетий спустя плоды собственного излишнего протекционизма пожинала уже Британия. Затянувшаяся торговая война с французскими виноделами оставила острова не только без вина, но и без ставшего привычным для многих англичан французского бренди. Альтернативой немедленно был объявлен джин: для него годился вполне доступный для Британии кукурузный и пшеничный спирт, а его массовое производство позволяло неплохо пополнить казну.

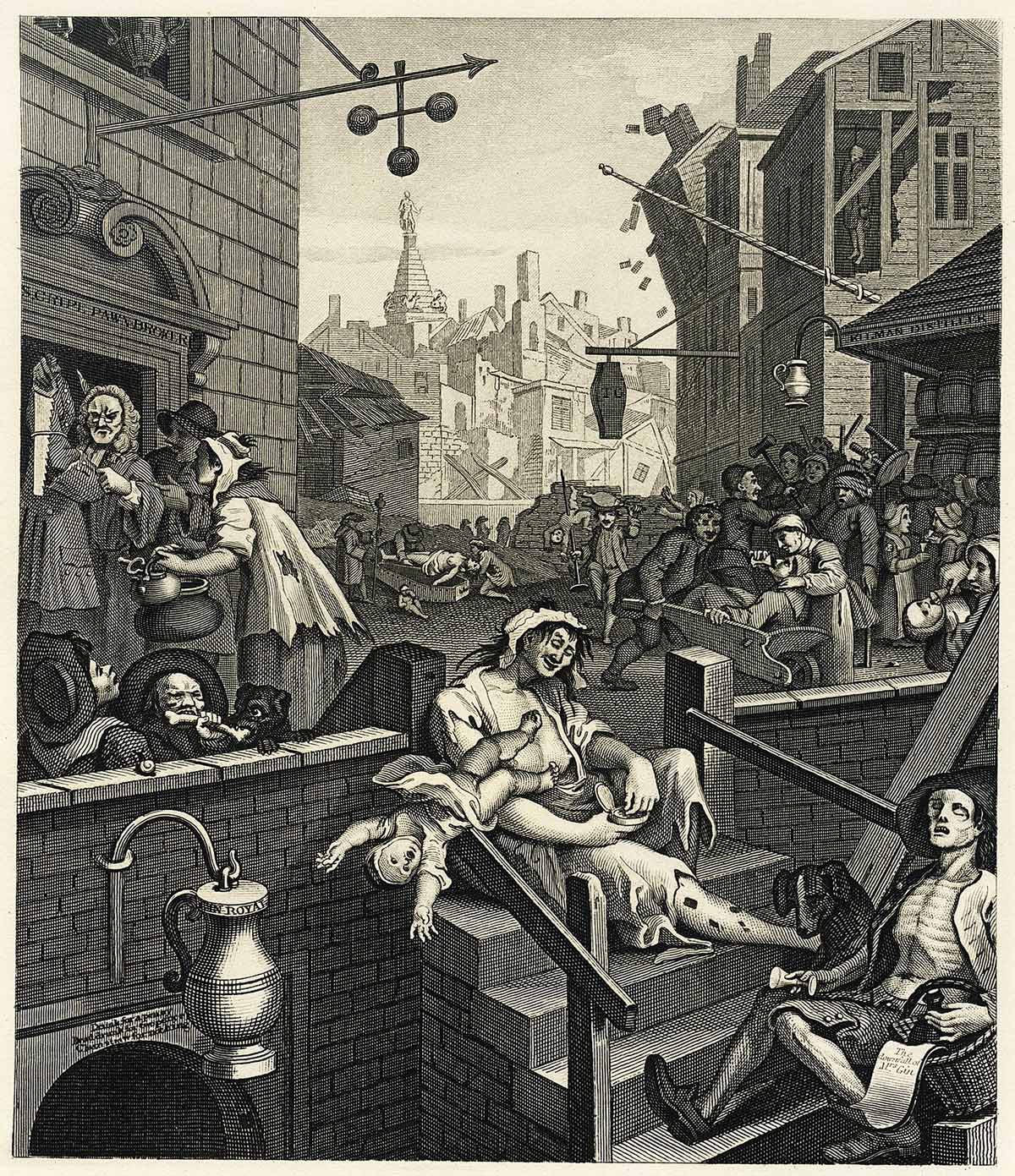

В итоге лицензии на производство нового национального напитка практически отменили, по стране прокатилась рекламная кампания, призывающая пить английское, под жизнеутверждающим лозунгом: «За пенни — навеселе, за два — смертельно пьян!» Страной овладело «джиновое безумие»: крепкое спиртное порционно наливали на чердаках, в подвалах и просто на улицах, а ушлые производители для забористости добавляли в джин все, что попадало под руку, — от скипидара до птичьего помета.

Результатов ждать пришлось недолго: в крупных городах Англии, прежде всего в Лондоне, стрелой взлетели вверх преступность, нищета и уровень смертности, прежде всего детской и младенческой: жены и матери оказались столь же падкими на дешевый алкоголь, как и отцы семейств. Правительству пришлось срочно решать созданную собственными руками проблему: вводить систему лицензирования, жестко наказывать за нелегальную торговлю — пойманных на продаже нелицензированного джина с 1751 года пороли кнутом и ссылали в заморские колонии, — и возвращать англичанам вечерний стаканчик французского бренди как залог здоровья нации и мира между народами.

Торговые войны, заградительные пошлины и запреты еще ни разу не привели человечество к миру — в отличие от стаканчика бренди или бокала бургундского. Если для разнообразия расспросить об этом не политиков, а виноделов, у них найдется немало примеров того, как вино становилось залогом дружбы и взаимного уважения на десятилетия вперед при условии снятия всех и всяческих запретов — даже когда, казалось бы, обстоятельства вовсе не благоволили подобному счастливому исходу.

Так было, к примеру, когда в 1739 году послом в Петербург из Франции прибыл Жак-Иоахим Тротти, маркиз де ла Шетарди, стремившийся упрочить французское влияние при пронемецком в те годы русском дворе. Выходец из армейских кругов, Шетарди был не слишком удачливым дипломатом: безуспешно интриговал против герцога Бирона, столь же неудачно пытался свалить канцлера Бестужева, провалил переговоры о мире со шведами и, в конце концов, разочаровав даже благоволившую ему Елизавету Петровну, был выслан на родину.

Однако в долгосрочной перспективе его миссию ждал оглушительный успех, обеспеченный талантами отнюдь не дипломатов Франции — но ее виноделов. Приехав в Россию, Шетарди привез с собой в дипломатическом багаже 16 800 бутылок французского шампанского, которые Анна Иоанновна своим указом освободила от пошлин, и которое мгновенно завоевало популярность среди русских вельмож.

Шампанское сменило на торжественных обедах популярные ранее венгерские вина — и понемногу потянуло за собой интерес к другим французским винам, а там и к самой Франции, ее языку, истории и культуре, в итоге за несколько десятилетий окончательно завоевавшим любовь высших классов в России. Заметьте, без единого выстрела.

Зато со множеством тостов.