Русский человек на rendez-vous: мужская версия. Отрывок из книги

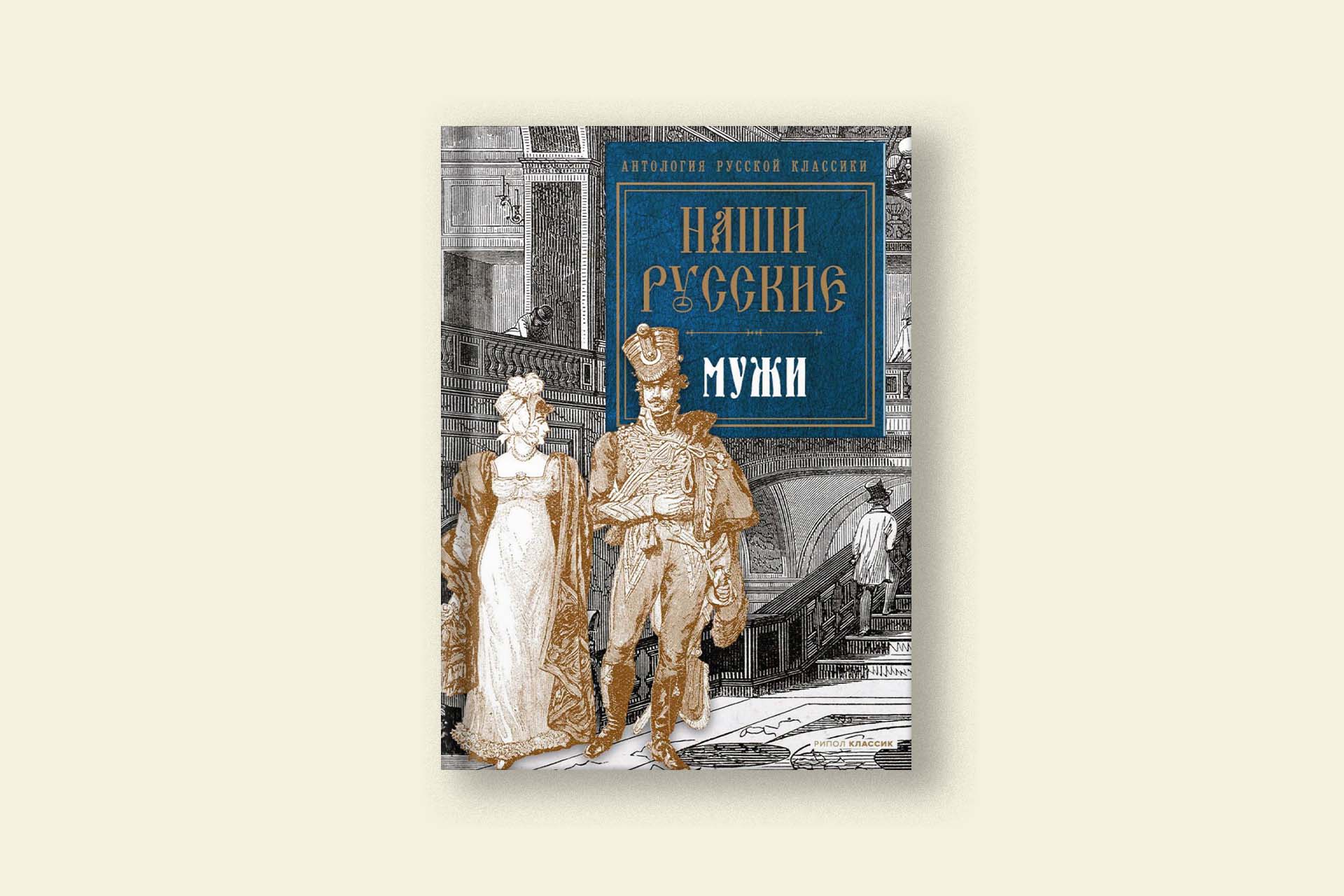

Литературовед и критик Игорь Сухих составил антологию «Наши русские мужи». В нее вошли повести и рассказы Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Тургенева. С разрешения издательства «Рипол-классик» «Сноб» публикует предисловие к книге, в котором автор рассуждает об отношениях героев классической русской литературы с женщинами

Русский человек на rendez-vous: мужская версия

Земля плывет. Мужайтесь, мужи,

Как плугом, океан деля...

О. Мандельштам

«Cумерки свободы», 1918

Ключевой сюжет этой антологии придумали Тургенев с Чернышевским. Первый рассказал об утраченной возможности любви («Ася», 1857). Второй превратил любовную повесть в политическую публицистику и одновременно нашел броскую формулу, культурный мем («Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева “Ася”», 1858).

Оказалось, на эту тему русские писатели (да и не только русские) писали двести лет, начиная с Карамзина «Рыцарь нашего времени». В нашей книге представлен пунктир, основные звенья и авторы сюжета.

Для начала заглянем в вечного Вл. Даля. «Муж — возрастный человек мужского пола, противопол <ожное> жена, женщина. Относительно к женщине, жене: супруг, народное, хозяин, образующий с женою чету. <...> Великий муж, доблесть мужа, муж высокого рода и пр. Здесь муж выражает достоинство человека».

В русской прозе муж редко встречается во втором значении, зато семейные страсти и коллизии представлены в исторических вариациях и психологическом многообразии.

Пушкинская «Метель» (1830), одна из пяти «Повестей Белкина», лишь косвенно затрагивает тему. Случайное ночное венчание с незнакомкой, которое раскрывается лишь через несколько лет и оборачивается настоящей любовью не столько характеризует персонажей, сколько выявляет новеллистический парадокс. В вернувшемся с Отечественной войны «раненом гусарском полковнике Бурмине, с Георгием в петлице» как раз угадываются черты далевского мужа доблестного, столь редкие у пушкинских наследников.

Однако основоположником, учредителем сквозного сюжета был, как уже сказано, Тургенев.

«Среди общества юного, настроенного или меланхолией, или литературой, он явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, которые становились образцами. Он давал моду. Его романы — это модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покрой, он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались», — заметил А. С. Суворин (Дневник, 14 апреля 1896 г.).

Моду шестидесятых годов создал Тургенев, но объяснил Чернышевский. Ситуация любовного свидания, рандеву, согласно критику, — испытание «нашего Ромео» (так Чернышевский именует безымянного персонажа). Герой тургеневской повести пасует перед чувством девушки неслучайно. Русская жизнь представляет слишком мало возможностей для серьезной деятельности, для воспитания воли и ответственности за другого. Поэтому там, где нужен решительный шаг, герой колеблется, размышляет — и в итоге проигрывает — любовь и жизнь.

«Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство; он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя на океане?»

Тургеневский культурно-героический роман, рассуждали вслед за Чернышевским литературоведы, — проверка социальной продуктивности героя. В развитии сюжета мужчина и женщина меняются местами. Он не выдерживает испытания любовью, она в финале предстает в ореоле решительности, самоотвержения или, по крайней мере, обманутых надежд.

В «Первой любви» (1858) ситуация усложняется. Настоящая любовь оказывается сильна как смерть. Влюбленный в страстную девушку Зинаиду отец рассказчика умирает вскоре после вынужденного разрыва, предупреждая: «Сын мой, — писал он мне, — бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...»

Вскоре после выхода замуж рок настигает и героиню: «...И когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую — я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов».

А герой рассказчик выжил, остепенился и может только вспоминать: «Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви? А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?»

Отец и сын различаются не только возрастом, но и разным отношением к сильным чувствам. Одного любовь убивает, другого заставляет перешагнуть, пережить и идти дальше, к обычной жизни, где страсть становится только воспоминанием. (Похожий на отца страстный герой, только не романтик-аристократ, а маленький человек появится позднее в купринском «Гранатовом браслете».)

Своего «Отца и сына», который по совету Некрасова превратится в «Два гусара» (1856), почти одновременно напишет Л. Толстой.

В фабуле повести есть некий геометризм, почти аллегорическая наглядность. Отец и сын Турбины с интервалом в двадцать лет оказываются в тех же местах, сталкиваются с теми же людьми. Их реакция на события, их поступки становятся метонимической характеристикой двух исторических эпох.

Федор Турбин (прототипом героя обычно называют дальнего родственника Толстого Федора Толстого-Американца, некоторые его черты отзовутся в Долохове) — человек безудержных страстей и специфической «гусарской» нравственности: «картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа». За один день пребывания в городе К. он успевает полностью оправдать эту характеристику: бьет денщика и карточного шулера, фактически грабит неправедно выигранное им, бросает тысячу триста рублей цыганам, но забывает отдать сто рублей долга приятелю. И гибнет он как-то нелепо, конфузно — на дуэли, но от руки иностранца, которого высек на улице кнутом (кнут как важная деталь появляется и у Тургенева и у Толстого).

«Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами», — звучит в повествовательной характеристике при переходе к судьбе сына.

Но в развитии фабулы, в заочной и неведомой героям (но выстроенной автором) рифмовке судеб этот благоразумный и предусмотрительный кавалергард явно проигрывает своему отцу. В его жизни нет смысла. Его будто бы нравственное поведение является лишь следствием равнодушия к жизни, какой-то ранней усталости души. Он явно принадлежит к числу тех «разочарованных юношей со стеклышками», о которых с иронией говорится во вступлении к повести.

Турбин-старший походя, мимоходом, способом далеко не благонравным, спас проигравшегося, готового к самоубийству мальчишку Ильина и подарил провинциальной вдовушке Анне Федоровне, наверное, лучшее воспоминание в ее жизни. Турбина-младшего хватает лишь на то, чтобы обыграть эту вдовушку-старушку в карты. Его свидание кончается, даже не начавшись, бегством «с чувством пойманного вора». Его ссора с Полозовым завершается не дуэлью, а взаимным охлаждением и разрывом дружеских связей. И это тоже напоминает — по контрасту — о графе Ильине, «без памяти» (и через двадцать лет!) влюбленном в покойного.

Эпохи, которые Толстой сводит лицом к лицу, точно датированы. Младший Турбин появляется в К-й губернии в мае 1848 года. Отец — лет на двадцать раньше, но, судя по упоминанию портрета императора Александра, еще при его жизни. Страстная натура Федора Турбина вырастает, таким образом, из тех же корней, что и характеры людей, столкнувшихся на Сенатской площади (во вступлении вряд ли случайно упоминается убитый декабристами генерал Милорадович). Турбин-младший только родился в двадцать пятом году. Он — почти ровесник автора, человек сороковых годов.

Эпиграфом к «Двум гусарам» избраны иронические строки Дениса Давыдова, «беззаконной кометы» декабристской эпохи: «...Жомини да Жомини, / А об водке ни полслова...». Драматической параллелью к ним могли бы стать стихи человека, с наибольшей силой выразившего отчаяние и разочарование поколения сороковых годов, — Михаила Лермонтова:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее — иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно.

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом.

(«Дума», 1840)

Некоторые темы и сюжеты позднего Толстого кажутся зеркальным отражением ранних.

«Главная сила графа Л. Н. Толстого — в изображении мирных, семейных картин. В отдельных главах “Войны и мира” и “Анны Карениной” и в целом романе “Семейное счастие” он является истинным и могучим поэтом тихого, семейного очага», — писал исторический романист Г. П. Данилевский в 1886 году после поездки в Ясную Поляну.

Знать бы ему, что поэт очага в это время сочиняет «Крейцерову сонату»!

Герой-рассказчик повести восстает против самого принципа современной семьи, как насквозь фальшивого и лицемерного. «У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве или в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга».

Характерно, что Позднышев убивает жену даже не за измену (в сюжете повести эта деталь так и не прояснена), а за саму возможность измены. И музыка, которая в раннем «Семейном счастии» (1859) звучала как голос иных миров, помогала жить, теперь выглядит роковым искушением, страшной провоцирующей силой. «В Китае музыка — государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало».

В «Крейцеровой сонате» образ семейного счастья приобретает горько-ироническую окраску. Счастья — нет, а есть обман зрения, лицемерие, ложь. «Вечером, гуляя, он неожиданно произнес: “Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но во все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни”», — запишет Горький в 1901 году своеобразный толстовский комментарий к повести.

Интересна чеховская реакция на толстовскую повесть и ее комментарий. Прочитав «Крейцерову сонату» еще до публикации, он писал А. Н. Плещееву (15 февраля 1890 г.): «Неужели Вам не понравилась “Крейцерова соната”? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: “Это правда!” или “Это нелепо!”».

Однако, вернувшись с Сахалина, он усложнил точку зрения: сравнил Послесловие с гоголевскими «Выбранными местами из переписки с друзьями» и противопоставил публицистике Толстого его же художественное творчество. «Я третьего дня читал его “Послесловие”. Убейте меня, но это глупее и душнее, чем “Письма к губернаторше”, которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из “Холстомера”» (А. С. Суворину, 8 сентября 1891 г.).

В своей разработке ситуации rendez-vous Чехов не философствует, но зато неистощим в подробностях, однако, ведущих к сходному финалу. Легкий флирт, за которым человек, кажется, и сам не заметил настоящее чувство («Шуточка», 1886). Томление юношеской плоти, кончающееся «падением» и самоубийством («Володя», 1887). Еще одна вспышка внезапной страсти, ведущая к трагедии: «Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?» («Шампанское», 1887).

Можно, оказывается, как герой рассказа «О любви» (1898), всю жизнь таить свое чувство от любимой женщины — чужой жены, не поддаваться страсти, входить в положение — и очнуться с ощущением потерянной жизни: «Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не рассуждать вовсе».

Но можно, подобно герою «Учителя словесности» (1894), сделать предложение, благополучно жениться, а потом задыхаться от обступившего «счастливого» быта и изливать свое отчаяние в дневнике.

Счастье и в том, и в другом случае предполагается в другом, упущенном, варианте.

И еще одна внезапная поздняя любовь, создающая ситуацию, безболезненный выход из которой найти невозможно («Дама с собачкой», 1899). И еще одно внезапное расставание, когда герой непонятно почему, без видимых причин, отказывается от борьбы за свое счастье («Дом с мезонином», 1896).

В этих частных случаях, чаще всего бесконечно грустных, тем не менее, намечается некая общая тенденция. Чувство горит полно и ярко, пока оно не имеет конкретного предмета. Задыхается от упоения, от радости жизни героиня рассказа «После театра» (1892), так и не решившая, кто любит ее и кого любит она: «Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно!» Но любовь гаснет, осложняется вечной рефлексией и привычным страхом, когда необходим какой-то решительный шаг, резкое движение.

«Пофилософствовать насчет любви N. мог, но любить нет», — выводит Чехов, как это часто у него бывает, общую формулу в записных книжках. И еще из тех же записных книжек: «Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное. В настоящем оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

А в бунинском «Кавказе» (1937), написанном уже через много лет, уже в эмиграции, финал заставляет вернуться в прошлое, вспомнить о прадедовских временах «Метели» и «Двух гусаров».

«Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов».

— Что ты делал? — спросит Некто одного из героев этой книги на страшном суде.

— Что мы делали? — переспросит он. — Воевали, скучали, любили, боготворили женщину, убивали жену за тень измены, уводили чужих жен, стрелялись, когда изменяли наши.

Блуждали в метели.