Ножки-сухарики. История одного воспоминания

В жаркий день купила килограмм черешни в уличном ларьке. И запах нагревшихся на солнце ягод напомнил мне давнюю историю.

Много лет назад ко мне на прием пришла женщина. Она долго сидела, ничего не говоря, опустив голову и уронив руки. Я тогда еще не очень долго работала психологом, но человеком была уже взрослым и знала: так выглядит настоящее горе. Решила даже не спрашивать ничего — пусть расскажет, когда сама сочтет удобным.

— Устала я, — наконец сказала женщина. — Мне заведующая отделением велела к вам зайти. Сказала, у психологов свои методы. Может, подскажете, где сил взять?

— Нет у психологов таких методов, — честно вздохнула я, еще не до конца позабывшая свое базовое естественно-научное образование, и спросила: — Но что у вас случилось?

— Сын у меня умирает, десяти лет от роду.

— Ох… — У меня сбилось дыхание, хотя именно чего-то такого я и ожидала. — А лечить?

— Нету больше ничего. Все врачи так сказали.

— Он в больнице лежит?

— Нет, дома. Сам попросился. Он у меня умный, учился хорошо, учительница всегда хвалила. Слышит же, что вокруг него происходит. Спросил: мама, я умираю? Мне бы, наверное, надо соврать, а я и разревелась, как дура. И он, представьте, меня стал утешать: мам, ну ты не плачь, чего же, все когда-то умрут, ну кто-то позже, кто-то раньше — это же ничего такого. И попросил: «Давай тогда я лучше дома умру, мне там спокойнее будет». Вот мы его и забрали.

И вот теперь она каждый час смотрит, как сын угасает, — представила себе я.

— У вас есть еще дети? — спросила и с ужасом ждала отрицательного ответа.

— Есть. — Я выдохнула с облегчением. — Дочке пять лет, она сначала спрашивала, когда братик встанет и поиграет с ней, а теперь, видно, тоже что-то смекнула и не спрашивает больше. И не заходит к нему.

— Вы устали морально или за сыном тяжелый уход?

— За сыном — нет. Он спит много. Но есть еще моя бабушка, которая меня вырастила, на другом конце города.

— А с ней что?

— Вы будете смеяться, — горько усмехнулась женщина, — но она тоже умирает. Но ей-то хоть по возрасту.

— Вы за ней ухаживаете? Больше некому?

— Ага. Нет никого. Моя мать, ее дочь, в Сочи сейчас живет. С четвертым мужем. А характер у бабушки всегда был резкий, командирский. Она начальником участка работала, над мужиками, а там многие из лагерей, сидели. Я пыталась нанять сиделку — двух она выгнала, две сами ушли. Нет, говорит, мне нужно, чтоб ты, ты понимаешь как. А из тех четырех одна даже медсестра была.

— Бабушка знает, что происходит с правнуком?

— Знает. И говорит: раз ему уже помочь нельзя, вот и выйдешь из квартиры, съездишь к старухе, пока час едешь в метро, да в магазин, да на людей смотришь — и отвлечешься чуток.

В логике бабушке отказать нельзя никак, мысленно признала я.

— То есть бабушка в здравом уме?

— Абсолютно. Всем бы так. Но вставать уже почти не может. Даже садится сама с трудом. И главное — она практически ослепла. Но еще что-то пытается делать сама. Падала три раза. Врач предлагал госпитализацию, а она сказала: если отправишь меня помирать в богадельню, прокляну, так и знай. Я боюсь. Да и понимаю ее — двигаться-то и видеть она не может уже, а поговорить ей еще хочется, а чужой человек разве поймет, станет слушать? А у меня уже руки трясутся и голова. И звон в ушах. Спать ночью не могу, лежу и в потолок смотрю. В метро недавно заснула и на пол повалилась, люди поднимали, неловко.

— А муж есть? Что-то говорит? Делает? — я решила прощупать ресурсы.

— Есть. Переживает тоже, конечно. Работает допоздна специально — объясняет: деньги ведь сейчас нужны и еще нужны будут. Как-то я его напрямую спросила: как ты? Он ответил: прости, но мне бы хотелось, чтоб это все уже поскорее кончилось.

Это было очень давно. Я была молодой и самоуверенной. Женщина в реально трудной жизненной ситуации пришла за советом по оптимизации энергетических трат. По опыту (а не психологическому образованию) я знала: у каждого, даже самого сильного и самодостаточного человека в жизни бывают моменты, когда хочется, чтобы кто-то как бы компетентный уверенно сказал: делай вот это и вот так. Приступай сейчас. Мне показалось, что это тот самый момент.

— Слушайте, я скажу вам, что делать! — решилась я. — Вы перевезете бабушку к себе.

— Но у нас нет для нее отдельной комнаты. Двухкомнатная квартира. Мы и так дочку к себе в комнату забрали, чтоб сына не тревожить. Да она и не согласится.

— Согласится. В этом и фокус! Вы положите умирающую, но здравомыслящую бабушку в комнату к умирающему сыну. И предварительно велите ей все ему рассказать. Будете давать ей информацию по тем каналам, которые у нее еще работают, чтобы включались воспоминания: старая музыка, вкус, запахи — это самое древнее и мощное. Скажете: это твое последнее задание в жизни. Последняя работа. Чтоб он отвлекся от того, что умирает так рано. А ему скажете: слушай, ей это надо, чтоб уйти спокойно, а у меня уже нет сил. И он уйдет, как бы впитав и прожив ее чертовски долгую жизнь, а вы сможете за ними ухаживать в одном компартменте.

Женщина подумала, а потом спросила:

— Что такое компартмент?

— Обособленная область в живой клетке, как правило, окруженная слоем билипидной мембраны, — четко отрапортовала я.

Она взглянула на меня с уважением и, еще чуть поколебавшись, кивнула.

— Придете и расскажете, когда все устроится, — велела я ей, про себя подумав: вдруг получится еще хуже? Надо же мне знать.

Она пришла.

— А знаете, все и ничего. Бабушка у меня хоть и командир, но человек долга: я сказала — надо, так она и не пикнула. Ношу все нюхать, музыку ставлю, готовлю еду по ее заказу, как вы велели. У нее явно включаются воспоминания. Теперь она ему чуть не все время рассказывает, когда он не спит. Про детство, юность свою на юге. Истории всякие с работы, какие судьбы у людей тогда бывали — я и сама бывает зайду и заслушиваюсь.

— А сын?

— Он слушает, улыбается. Переспрашивает что-то иногда. Хотя и слабый совсем.

Потом она немного поплакала и ушла. Я долго сидела и бездумно смотрела в окно.

Прошло несколько лет. На прием пришла женщина с голенастой девочкой-подростком. Обе улыбаются.

— Нам бы профориентацию. А то она сегодня врачом, а завтра пожарным. Мы с отцом уж замучились. Поговорите хоть вы с ней.

— Да без проблем, — я тоже улыбнулась. — Садитесь куда-нибудь.

— Вы меня, конечно, не помните. Это много лет назад было…

— Вы с дочкой уже когда-то приходили ко мне?

— Нет. Я одна приходила. Сын у меня тогда умирал и бабушка одновременно. Вы велели их в одной комнате положить.

— Ох…

— Он не умер! — женщина расплылась в счастливой улыбке, а у меня по спине пробежали мурашки и затряслась ручка в пальцах. Я взяла себя в руки.

— Расскажите.

— Что ж рассказать. Ну вот они лежат, и она ему рассказывает. Он слушает. Она ему сразу сказала: «Ты не бойся ничего, ты не один туда пойдешь, я с тобой. Мы там все устроим как надо». Он правда сразу успокоился, а я и рада — сами понимаете.

Я за ними ухаживаю. Однажды бабушка мне на ухо, когда он спит, говорит: «Ты уж не обессудь, походи за мной еще, я его одного оставлять не хочу теперь, провожу уж и тогда сразу сама вслед за ним — ты и освободишься».

Лежат они, значит, лежат, и не умирают. Ни один, ни другой. Муж говорит: гляди, ведь все их сроки вышли, может, врачи там чего напутали, еще с кем посоветоваться надо?

Я, конечно, кинулась. Они говорят: правда, странно, значит, у организма вашего сына еще есть резервы. И потом: вот есть в Москве экспериментальное лечение, не проверено, но шанс для тех, кому уж все равно. Пойдете в группу? Мы с мужем посоветовались, потом сына спросили, а он: это опять в больницу надо? Мы такие: да, но, может, оно поможет тебе и не умрешь. А он: а как же я бабушку оставлю? Мы: а ты ее саму спроси. А она: конечно, поезжай, я тебя тут подожду. Он и поехал. И ему помогло. Группа была из 12 человек. Четверо все равно умерли, у остальных улучшение, а трое самых младших выздоровели совсем! Нам повезло.

— А бабушка?

— Она как узнала, что ему точно лучше стало, так сразу и умерла. Он расстроился, конечно, но тут уж мы ему объяснили, что она только ради него и держалась, а теперь у него дальше жизнь будет, а ей уже пора было, и он как будто понял. Сказал только странное: смерти вообще-то нет, только вы не понимаете, — а потом и не вспоминал как будто.

— Что ваш сын делает сейчас?

— В институте учится, на архитектора. А мы про вас недавно вспомнили, узнали, что вы еще тут работаете, и вот, с Ксюшей пришли.

— Отчего же вспомнили?

Мать кивнула дочери, и девочка, смущаясь, сказала:

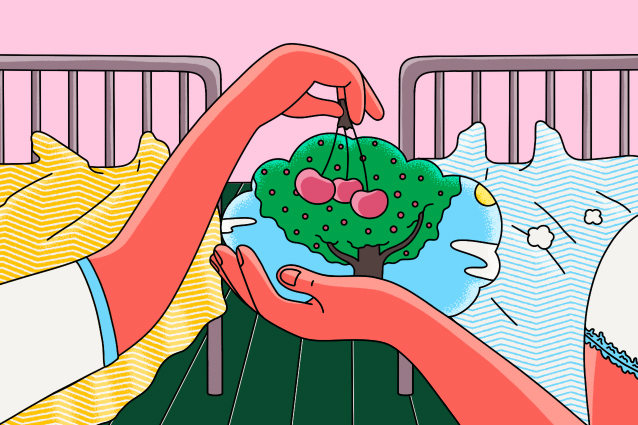

— Мне брат странный такой комплимент неделю назад сделал: у тебя говорит, Ксюшка, ножки получились такие симпатичные, загорелые, ровненькие, как жареные сухарики с солью и чесночком. Я, конечно, рот раскрыла и говорю: ты это чего?! Откуда взял? А он сначала ушел молча, и только вечером мне все и рассказал: когда он болел и с бабушкой лежал, мама однажды принесла ей с улицы нагретой солнцем черешни. Она ее понюхала и говорит: «Деревья такие все ягодами усыпаны, солнце, в синем небе птичка малая и шмели жужжат. Мне лет шестнадцать. У меня платье желтое с мелкими красными цветочками и косынка красная. Я на лестнице стою и ягоду в широкую корзинку собираю. Она прямо мне в лицо пахнет. А снизу Володька — балагур наш и красавец, смеется и зубы белые на солнце блестят: ах, Леся, уж какие у тебя ножки ладные да ровненькие получились — как сухарики с солью и чесночком. А мне и стыдно, и лестно».

И с наивным четырнадцатилетним кокетством:

— Получается, у меня ножки как у прабабушки, да?

Мы с Ксюшиной матерью долго молчим, проживая нахлынувшие эмоции. А дальше, что ж, дальше — профориентация.