Театр во время чумы. Как прошла премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова

«Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова начинаются со сцены в привокзальном буфете. Там сидят какие-то тетки с кошелками, кемарит пьянь и, как всегда, ненужную чушь бубнит телевизор, давно уже не имеющий к реальной жизни никакого отношения. Там продают черствые бутерброды и скучает усталый мент. И именно туда приходит — киборг? Шестикрылый серафим? Воин, как в программке? — чтобы выбрать самого никудышного, грязного забулдыгу и… вырвать у него язык, рассечь грудь и вместо сердца вставить «угль, пылающий огнем». Все это он проделывает натурально-бутафорски, в жанре гиньоля. Представляю восторг школьников, как правило, тупо зубрящих непонятный им текст про неведомого пророка, столь дорогого сердцу училки по литературе. Представляю и обморок этой учительницы, привыкшей благоговейно, чуть не закрывая глаза произносить навязшие в зубах строки.

Красавец-киборг (Евгений Романцов) распинает несчастного избранного (Филипп Авдеев), а дальше того уже будет пластать по сцене Сальери. Такова участь отмеченного Богом — быть гонимым и уничтожаемым. Зримая, живая дуэль гения и злодейства, вдохновения и посредственности, исключения и нормы сыграна Никитой Кукушкиным (Сальери) и Филиппом Авдеевым (Моцарт) на пределе психофизических возможностей. Впрочем, здесь все играют как в последний раз, потому что, может, это и есть последний раз, потому что нельзя подвести Мастера, который сегодня, выражаясь пушкинским языком, в неволе. До чего же он хорош, этот аккуратный, тщательно причесанный Сальери в очках и начищенных штиблетах, этот менеджер среднего звена, который все протирает тряпочкой, который один только так может слушать музыку Моцарта — мы видим в этой сцене лишь лицо актера, звуков нет, но все понятно. А этот, гений, притащивший с собой бездарного уличного музыканта, похожий на пьяницу из подворотни, — за что ему его дар, за какие такие заслуги? В общем, опять когда б вы знали, из какого сора, или «сегодня пьем опять втроем, четвертый был, но он забыл, как пел и пил, ему плевать» (Шпаликов), или совсем уже сегодняшнее «чтобы в какой-то кухне да в пьяни да в кутерьме плакать на ухо шлюхе жеманной как кутюрье о том как тебя люблю я». Да, вслед за Моцартом режиссер выводит на сцену рэпера Хаски — и он поет, и слушаешь его не отрываясь, хотя сам он и отрывается, и продолжается традиция великого языка, потому что не может же язык умереть, вот все умрет, и мы тоже, а он останется, и какой-нибудь парень снова будет петь о любви, хотя не факт, что мы его поймем. Выводит свой рэп Хаски, а на экране бежит пушкинская строка, и как же, оказывается, они похожи.

Несмотря на дробность четырех сюжетов четырех трагедий и включение в действие отдельных пушкинских стихотворений, Кирилл Серебренников поставил изумительно цельный спектакль. О совместимости в нашей жизни гения и злодейства. Об обреченности любви. О том, что даже в век Чумы откуда-то берется, извлекается человеком Музыка: в центре сцены висит странная конструкция из каких-то труб, похожая на ударный музыкальный инструмент перкуссиониста. Это на ней Моцарт будет развешивать одежду, попытается поставить стакан и бутылку — но при этом зазвучит Реквием. Потому что врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе. И после него останется Реквием, а после Сальери, превращенного гением Пушкина в злодея, — яд. Как и другие маленькие сальери останутся в истории только потому, что травили художника. Этим их и запомнят.

Тот, кто берется ставить Пушкина, всегда решает: как сделать так, чтобы знакомые с детства строки не напоминали труп Командора в стеклянном гробу — в спектакле, где режиссер еще и художник, и художник по костюмам, статуя заменена именно этим прозрачным саркофагом с благообразной мумией внутри. Серебренников один сегодня умеет читать текст такими незамыленными глазами, бросая в топку своего театра все подряд. «Жги!» — призывает строка на экране, и он жжет, да еще как. Вот «Скупой рыцарь»: здесь все решено на противопоставлении золотой молодежи, жадно ищущей денег на развлечения, и уходящего времени. Они бесподобны, эти ребята в бейсболках задом наперед и трусах, выглядывающих из-под штанов, со своими такими узнаваемыми жестами и интонациями, — Гоша Кудренко, Семен Штейнберг и весь в белом Герцог — Евгений Романцов. Жадный Барон (Алексей Агранович) выглядит на их фоне просто жертвой, почему быстро и умирает, а они весело скидывают с полок книги, засыпают их землей и тратят все, накопленное не ими. Уходит старая цивилизация, в которой принято было читать и собирать, в том числе и деньги, наступает новая эра, в которой жить надо сегодняшним днем, потому что неизвестно, будет ли оно вообще, завтра.

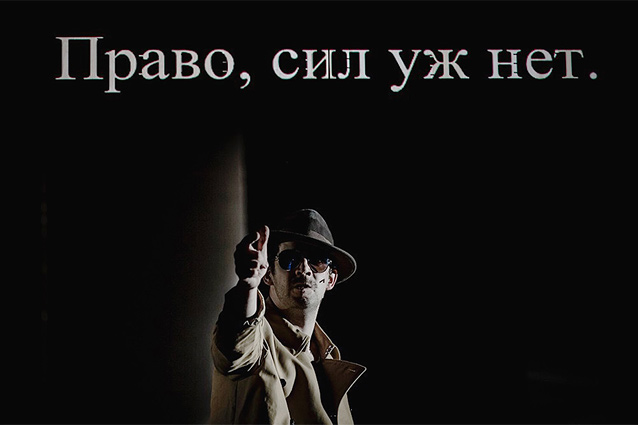

«Каменный гость» — это бенефис Семена Штейнберга (Дон Гуан) и Виктории Исаковой (Лаура и Донна Анна Первая). Он само обаяние, в плаще и шляпе а-ля Ален Делон и Марчелло Мастроянни, действие вокруг него закручивается вихрем, как и должно быть в истории про Дон Жуана, да еще приправленной эротическими стихами. Она (Исакова, на мой взгляд, идеальная актриса Серебренникова, почему так часто и появляется на этой, не своей сцене) неотразима, умна и изящна в роли жизнелюбивой оторвы Лауры и хитрой Анны, которая вовсе не так проста, как кажется, в этом своем восточном одеянии преданной и покорной жены-вдовы. Донну Анну Вторую играет замечательная Светлана Брагарник, но ее режиссер традиционно видит чаще всего в эксцентричных эпизодах, в жанре концерта по заявкам, что она делает блистательно, но что явно меньше ее возможностей. Знаменитое рукопожатие оборачивается тем, что Дон Гуан сам оказывается в саркофаге на пару с Командором — он тоже уходящая натура, и место ему теперь только там.

Но главное ждет впереди. Финальный «Пир во время чумы» — это маленький театральный шедевр, трогательный до слез и смешной до колик. Здесь в бой идут «старики»: кто-то разворачивает старую афишу гастролей Театра имени Гоголя, кто-то — репертуар филармонии былых времен, Ольга Науменко (Луиза) держит в руках свою фотографию из знаменитого рязановского фильма, а Светлана Брагарник (Мери) поет песню на стихи Ларисы Рубальской о жизни, что стоит на паперти и просит милостыню. Смеяться почему-то не хочется. Кто-то выводит на скрипке народную мелодию, любимую его отцом, кто-то играет на аккордеоне, а дива былых времен зажигает арией Марицы из одноименной оперетты. Майя Ивашкевич с нарисованными под Пушкина бакенбардами потрясающе читает «Пока свободою горим…» И это тоже реквием — по ушедшей славе и уходящей жизни, по тому, что сколько здесь ни живи, как ни пытайся обустроиться заново на руинах — Чума вот она, рядом, и никуда от нее не скрыться, надо с ней как-то жить. Поэтому когда Вальсингам, он же Председатель (Алексей Агранович) берет в руки гитару и поет свой знаменитый гимн чуме, зал уже наэлектризован так, что сейчас, кажется, взорвется. Председатель предупреждает, что могучая Зима ведет на нас свои дружины, а на экране строкой идет текст пушкинского «Предчувствия»:

Снова тучи надо мною

Собралися в тишине,

Рок завистливый бедою

Угрожает снова мне…

Но, предчувствуя разлуку,

Неизбежный, грозный час,

Сжать твою, мой ангел, руку

Я спешу в последний раз…

Появляется команда санитаров, и артистов уводят. Уводят силой. А мы остаемся один на один с этим прощанием, этим словом любви, сказанным — вдруг? — и правда в последний раз. Мы аплодируем изо всех сил артистам и кричим: «Браво, Кирилл!» — вот только кричим это не ему самому, а его изображению, проекции, которую держат на руках его друзья. Более нелепой и трагической ситуации нельзя себе представить.

И последнее: Серебренников создал на наших глазах блистательный, самого высокого европейского уровня театр. Он воспитал своего, в основном молодого, зрителя. Сегодня этот театр хотят разрушить, а режиссера хотят заставить замолчать — и не нужно сказок об украденных миллионах. Если мы позволим им это сделать, то не будет нам прощения.